ATP合成酵素!

その前にひとつ、疑問がある。アミラーゼはデンプンを分解するとき、ATPを使わないのか?

引用:Wikipedia

α-アミラーゼ、β-アミラーゼ、グルコアミラーゼやイソアミラーゼがある。

α-アミラーゼは別名を1,4-α-D-グルカングルカノヒドロラーゼ、グリコゲナーゼといい、デンプンやグリコーゲンのα-1,4-結合を不規則に切断し、多糖ないしマルトース、オリゴ糖を生み出す酵素である。

β-アミラーゼは別名を1,4-α-D-グルカングルカノマルトヒドロラーゼ、グリコゲナーゼあるいはサッカロゲンアミラーゼといい、デンプンやグリコーゲンをマルトース(麦芽糖)に分解する。植物や微生物ではよく見られるが、動物からは見つかっていない。糖鎖の非還元末端から二つ目のα-1,4-グリコシド結合をエキソ型で逐次分解してマルトースを産生する。直鎖型のアミロースに対する分解効率は高い。一方、アミロペクチンに対してはα-1,6-グリコシド結合をしている分枝部で反応が停止し、マルトースとともにβリミットデキストリンが生成される。

β-アミラーゼについて資料があった。

引用:http://www.bio.mie-u.ac.jp/~miyake/miyakes_HP/Study_2.html

β-アミラーゼの構造・機能解析

β-アミラーゼは、デンプンの非還元性末端からマルトース(麦芽糖)単位でα-1,4グリコシド結合を逐次分解するエキソ型の酵素であり、生成物はβ-アノマーのマルトースを生成する。β-アミラーゼはアミロースをほぼ分解することができる。

多くのアミラーゼがα-アミラーゼと一次構造や機能の上で類似性を持つのにたいし、β-アミラーゼはα-アミラーゼとそのような類似性がなく、アミラーゼの中で独自の位置を占めている。

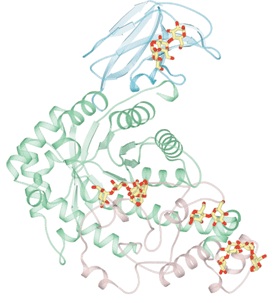

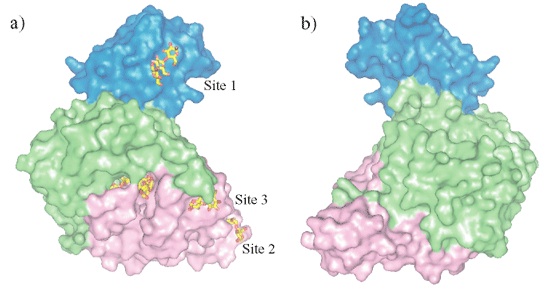

β-アミラーゼは3つのドメインから構成され、緑色の部分は、触媒ドメインを示し、(β/α)8バレル構造を形成している。また青色の部分は、デンプン結合ドメインで逆平行なβシートで構成されている。黄色と赤色のスティクモデルは結合してるマルトオリゴ糖を示している。

緑色は、ドメインAで触媒ドメイン。マゼンタはドメインB。青色はドメインCでデンプン結合ドメイン。黄色と赤色のスティックモデルはマルトオリゴ糖。

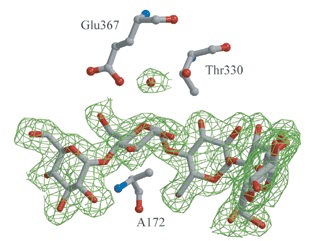

この酵素の触媒残基は、Glu172とGlu367であることがこれまでの研究で明らかになっている。

次の図は、Glu172をAlaに置換した変異酵素と基質との複合体の電子密度図である。基質は左から2つ目と3つ目のグルコース残基の間で大きくねじれて活性部位に結合することがわかった。またグルコシド結合の切断直後に攻撃すると予想される水分子も観測されている。

緑色は、電子密度。スティックモデルは触媒に関与するアミノ酸残基と活性部位に結合している糖。

どちらの触媒残基が塩基触媒として働くかを調べるためにどちらか一方の触媒残基をAlaのような側差の短いアミノ酸残基に置換し、求核試薬を加えることで活性が回復するかどうか調べた結果、Glu367をAlaに置換したものだけが活性の回復を示した。また先程のX線結晶解析の結果とwild酵素とプロダクトであるマルトースとの複合体の結果を重ねて考察すると、Glu172の側差の酸素原子の不対電子の軌道の向きが切断されるグルコシド結合の酸素原子の方へ向いている。従って本酵素の触媒機構は、まず、プロトンドナーであるGlu172によって切断されるグルコシド結合の酸素原子にプロトンを供与し、塩基触媒残基であるGlu367によって C1炭素付近にある水分子を求核攻撃し、活性化された水分子がC1炭素に付加して、β-マルトースを生成すると考えられる。

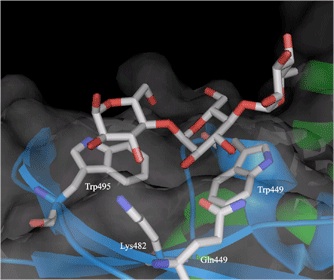

次の図は、ドメインCと糖が結合している状態を示している。雲のようにもこもことしているものは分子表面である。糖の2つのグルコース残基と2つのTrpが分子表面でスタックしている様子が分かる。このような結合はCGTaseのドメインEやグルコアミラーゼのドメインCにも見られる。

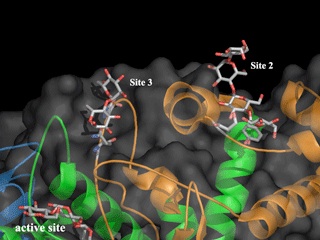

次の図は、ドメインBに糖が結合している様子を示した図である。左下に見える糖は活性部位に結合している糖の還元末端側です。以前まではSite 2にしか確認できなかったが、触媒残基に変異を導入することでSite 3にも糖が結合してるのを観測した。

次の図、a)は活性部位が中心に見える方向の分子表面図で、b)はa)をy軸に180度回転させたときの分子表面図である。すべての糖結合部位は、活性部位の方向にある。おそらく本酵素は、活性部位のある分子表面で基質であるデンプンを捕らえ効率よく加水分解反応を行うと考えられる。

なぜ基質は加水分解されるか

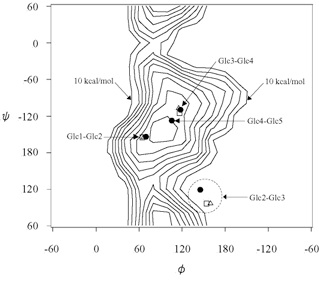

次の図の横軸をphi、縦軸をpsiとし、図中の実線の等高線は、マルトースのMM3の iso-energyを示している。等高線の中心が最も安定な領域である。

●は、E172Aとマルトペンタオースとの複合体を示し、△□は、大豆β-アミラーゼで生成物であるマルトースを用いた時に、縮合反応によって生じたマルトテトラオースとの複合体を示している。Glc2とGlc3の間のグルコシド結合を除き、他のグルコシド結合は安定なcis型に近い値を取っている。

基質は、Glc2とGlc3の間ねじれており、この間のマルトース単位のコンフォメーション エネルギーは、安定なcis型の時よりも、20 kcal/mol高い。大豆βアミラーゼの場合も同じような値をとっている。

従って、Glc2とGlc3の間のグルコシド結合は、基質が結合することによって無理な構造を強いられており、 β-アミラーゼは、ES複合体の状態で、切断されるグルコシド結合を不安定化させ、高いエネルギーレベルとすることで、この段階と遷移状態の間のエネルギーの差 を減少させ、迅速な水解速度を生じていると推定される。

これで見ると、デンプンの加水分解反応にはATPは使われていない。

ATPは細胞の外にもあるのだろうか。細胞間隙とか、血液、リンパ液とか。

引用:http://www.nips.ac.jp/release/2017/10/atp_2.html

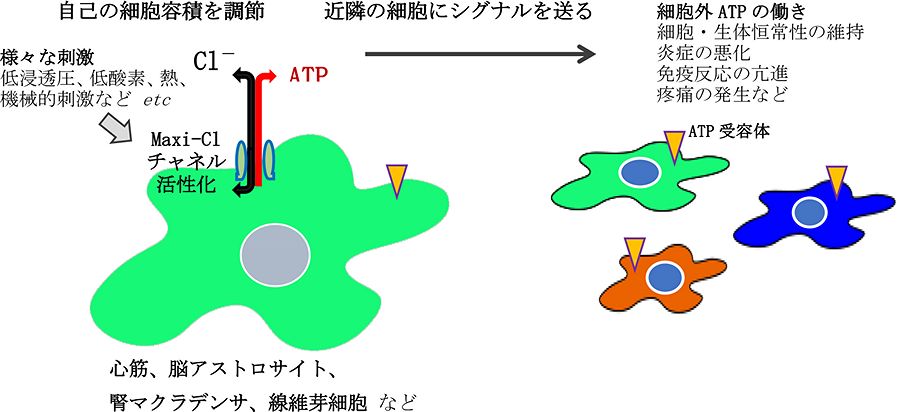

ATPは、細胞内のさまざまな反応のエネルギー源や、エネルギー通貨としての役割を担っています。ATPはいったん細胞外に放出されると、当の細胞や他の細胞にアラームシグナルを伝えるシグナル伝達分子として働くことが知られています。陰電荷をもつATP(その大きさは1.1−1.3 nm)が細胞外へ放出されるにはいくつかの経路がありますが、最も能率的な経路として、アニオンチャネルの開口部(ポア)を通る経路が考えられます。私たちはこれまでの研究から、マキシアニオン(Maxi-Cl)チャネルと呼ばれる、大型のポア(直径1.1−1.5 nm)を持つアニオンチャネルが、心筋や脳、腎臓などでATP放出性イオンチャネルとして機能していることを示してきました。しかし、このMaxi-Clチャネルがどのようなタンパク質から構成されているのかは、長い間謎のままでした。 今回、生理学研究所の岡田俊昭特任准教授とサビロブ・ラブシャン客員教授、岡田泰伸名誉教授、滋賀医科大学の松浦博教授らの研究グループは、ウズベキスタン国立科学アカデミー生物有機化学研究所、総合研究大学院大学、基礎生物学研究所、仁愛大学、京都府立医科大学との共同研究によって、このMaxi-Clアニオンチャネルの分子同定に初めて成功し、心臓疾患のひとつである心筋梗塞の急性期に、細胞のアラームシグナルとして働くATPの放出通路として、Maxi-Clアニオンチャネルが使われていることを世界で初めて発見しました。

マキシアニオン(Maxi-Cl)チャネル用語説明2は、通常静止(閉口)状態にありますが、さまざまな生理的、病態的条件下において様々な刺激によって活性化して開口します。活性化したMaxi-Clチャネルからは、陰電荷をもつイオン(アニオン)や低分子有機物質がチャネルのポアを通って細胞内から細胞外へ放出されます。細胞が低浸透圧に曝されて膨らんでしまった場合には、この放出によって細胞容積を元に戻し、細胞が死んでしまわないように調節する役割を果たします。しかしそれ以上に注目されるのは、Maxi-Clチャネルのポアのサイズが大きいことによって、放出される物質の中にATPが含まれてしまうことです。細胞外に放出されたATPは、細胞膜上のATP受容体を刺激して、当の細胞や周囲の細胞に働きかけ、結果、アラームシグナルとして種々の機能を引き起こします。

ATPは基本的には細胞内で利用されるが、シグナルとして細胞外に放出される場合があるということ。

シグナルとしてのATPはP2Y2受容体にキャッチされるようだ。

引用:脳科学辞典

P2Y2受容体は、ATPおよびUTPを内因性リガンドとするGq/G11共役型の受容体である。生体内で広範に発現が確認されており、主に免疫細胞、内皮細胞、上皮細胞、腎臓、骨芽細胞などで発現している。P2Y2受容体欠損マウスの解析から、神経細胞の軸索伸長や分化への関与や、気道上皮細胞におけるCl-の放出への関与が示唆されている。炎症時における神経保護作用に関する役割にも注目が集まっている。マクロファージでのP2Y2受容体は、アポトーシス細胞が放出するATPで刺激され、貪食によるクリアランスに関与する。

さて、いよいよATP合成酵素にかかろう。これは葉緑体にもミトコンドリアにもあるが、同じものだろうか。