引用:Wikipedia

根粒菌(こんりゅうきん、Rhizobia)はマメ科植物の根に根粒を形成し、その中で大気中の窒素をニトロゲナーゼによって還元してアンモニア態窒素に変換し、宿主へと供給するいわゆる共生的窒素固定を行う土壌微生物。根粒内には宿主から光合成産物が供給されることにより、共生関係が成立している。

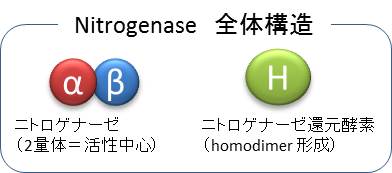

ニトロゲナーゼ (nitrogenase, EC 1.18.6.1) はリゾビウム (Rhizobium) 属(根粒菌)など窒素固定を行う細菌が持っている酵素。大気中の窒素をアンモニアに変換する反応を触媒する。全体構造は活性中心を有するニトロゲナーゼ二量体およびニトロゲナーゼ二量体に電子を供与するニトロゲナーゼ還元酵素からなる。極めて酸素に弱く、酸素に触れると数分間で不可逆的に失活する。そのため、本酵素を有する生物にはそれぞれ空気中の酸素からニトロゲナーゼを隔離する機構が見られる。

ニトロゲナーゼの窒素固定反応は以下のように表される。大気中の窒素を還元し、アンモニアとして固定化する。アンモニアとして固定された窒素は他の細菌によってグルタミン酸塩や硝酸塩に変換され、植物が利用可能な形となる。

N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi・・・反応式2

上述のアンモニア生産反応との相違点は、ニトロゲナーゼの反応特異性の低さによる。ニトロゲナーゼの代表的な副反応の一つとしてATPの加水分解と共役したプロトン還元活性(水素生産)があり、本活性は還元的ATPアーゼ活性と呼ばれている。

2H+ + 2e- + 4ATP + 4H2O -> H2 + 4ADP + 4Pi・・・反応式3

この還元的ATPアーゼ活性と反応式1が合わさり、見かけのニトロゲナーゼ活性である反応式2の反応が得られる。なお、反応式2は至適条件における式であり、実際の生理状態においては20~30ATPが必要であるとされている。

ニトロゲナーゼ反応に用いられる電子は主要な代謝系(発酵、ピルビン酸の酸化など)によって還元された電子伝達体によって供与される。嫌気性のグラム陽性菌であるClostridium pasteurianumはフェレドキシンを電子供与体として用いている。また、Azotobacter vinelandiiのような共生的な窒素固定微生物は、フェレドキシンと比べて酸化還元電位の高いフラボドキシンを用いている。また、根粒菌やThiocapsa roseopersicinaのような光合成細菌においては、還元的ATPアーゼ活性によって生じた水素をuptake-ヒドロゲナーゼによって再酸化し、電子供与体の再還元に用いている。

ニトロゲナーゼは原核生物(細菌、古細菌)に広く分布しており、ゲノム解析や微生物生態学的アプローチからもその分布範囲は拡大の一途をたどっている。しかしながら、窒素固定の研究の特に進んでいる微生物群については嫌気性細菌、シアノバクテリアそして根粒菌が主としてあげられる。また、その生活様態から共生的窒素固定生物と非共生的窒素固定生物に分類される。

非共生的窒素固定生物

1. 絶対嫌気性細菌・・・Clostridium, Desulfovibrio, Desulfotomaculum

2. 通性嫌気性細菌・・・Klebisiella, Bacillus

3. 好気性細菌・・・Azotobacter, Azomonas, Beijerinckia

4. 光合成細菌・・・Chromatium, Rhodospirillum, Rhodobacter

5. シアノバクテリア・・・Anabaena, Nostoc, Gloeocapsa

共生的窒素固定細菌

・根粒菌(Rhizobium)

1. エンドウ根粒菌・・・R. legminosarum(エンドウ、ソラマメ)

2. サイトウ根粒菌・・・R. phaseoli(インゲン)

3. ダイズ根粒菌・・・R. japonicum(ダイズ)

4. クローバー根粒菌・・・R. trifolii(クローバー)

5. ルーピン根粒菌・・・R. lupini(ルーピン)

6. アルファルファ根粒菌・・・R. meliloti(ウマゴヤシ、シナガワハギ)

7. カウピー根粒菌・・・“Cowpea rhizobia”(カウピー、ナンキンマメ、アズキ)

・Frankia・・・未分離(ハンノキ、モクマオウ、グミ、カルフォルニアライラック)

・シアノバクテリア・・・Anabaena(地衣類、アカウキクサ)

一方で真核生物からはニトロゲナーゼ系を含む窒素固定系は見出されていない。

ニトロゲナーゼは活性中心に含まれる金属の種類によって3つに分類される。主要なニトロゲナーゼ群はモリブデンを活性中心に有するモリブデン含有ニトロゲナーゼである。多くの窒素固定菌が本ニトロゲナーゼを有しており、自然界にて行われている窒素固定のほとんどは本酵素によるものと考えられている。残る二つの群はバナジウムおよび鉄をそれぞれ活性中心に含んでおり、それぞれバナジウム含有(Vanadium containing)ニトロゲナーゼおよび鉄型(Fe-only)ニトロゲナーゼと呼ばれている。バナジウムおよび鉄を含んでいるニトロゲナーゼは、その全体構造を含めてモリブデン含有ニトロゲナーゼとほぼ同一である。しかしながらその分布は著しく偏っており、モリブデン型が主要なニトロゲナーゼであるのに対して、バナジウムおよび鉄型ニトロゲナーゼは代替ニトロゲナーゼ(Alternative nitrogenase)と呼ばれている。下記に分布の例を挙げる。

・モリブデン、バナジウムおよび鉄型ニトロゲナーゼの全てを有する・・・Azotobacter vinelandii

・モリブデンおよび鉄型ニトロゲナーゼを有する・・・Rhodobacter capsulatus、Rhodospirillum rubrum

・モリブデンおよびバナジウム含有ニトロゲナーゼを有する・・・Anabaena variablis

・モリブデン含有ニトロゲナーゼのみを有する・・・Krebsiella pneumoniae

上述のリストのとおり、全ての窒素固定菌はモリブデン含有ニトロゲナーゼを有しており、バナジウムおよび鉄型ニトロゲナーゼのみを有する窒素固定生物はいまだ見つかっていない。また既存のニトロゲナーゼとは全く異なる4つ目のグループが放線菌Streptomyces thoermoautotrophicusから見つかっている。本酵素はモリブドプテリンを活性中心に有しており、サブユニット構成など上述のニトロゲナーゼと全く異なっている。

ニトロゲナーゼ二量体の遺伝子はnifDおよびnifKであり、それぞれαおよびβサブユニットをコードしている。αβ構造が機能単位だが、生体内においてはα2β2構造をとっており、分子量は220~240 kDa程度である。αβ構造内には、活性中心である鉄-モリブデン補因子(FeMo-co)および電子伝達を担うP-clusterが一つずつ配位している。FeMo-coは[Mo-3Fe-3S]および[4Fe-3S]クラスターが3つの硫黄リガンドによって結合し、[Mo-7Fe-6S]クラスター構造を有している。さらにモリブデンはホモクエン酸のC2カルボニル基とヒドロキシ基に結合し、さらにαサブユニットのシステインとヒスチジンに結合して安定した構造をとっている。一方、P-clusterは2つの[4Fe-3S]クラスターが1つの硫黄リガンドによって結合し、[8Fe-7S]クラスター構造をとっている。それぞれのクラスターの両端はαおよびβサブユニットのシステインに結合し、配位されている。したがって、P-clusterはαβサブユニット間に配置している。

まず、ニトロゲナーゼ系は大量のATPを要求するため、酸化的リン酸化あるいは光リン酸化がおこなわれる条件でのみ窒素固定反応が見られる。さらにニトロゲナーゼ活性は酵素発現量の調節およびADPの拮抗阻害によって行われる。ニトロゲナーゼは生産物であるアンモニアの存在によって発現量が低下する。アンモニア自体はニトロゲナーゼ反応の阻害物質にはならない。ADPの拮抗阻害について、リボシル化されたADPがニトロゲナーゼ還元酵素の強力な阻害剤となることが明らかになっている。

ADPのリボシル化はニトロゲナーゼ還元酵素ADPリボシル転移酵素(DRAT: Dinitrogenase Reductase ADP-ribosyltransferase)がかかわっており、本酵素は暗条件(光リン酸化がおこなわれない条件)やアンモニウム塩の添加によって誘導される。リボシル化ADPによって阻害されたニトロゲナーゼ還元酵素はニトロゲナーゼ還元酵素活性化グリコヒドロキシラーゼ(DRAG: Dinitrogenase Reductase Activating Glycohydrolase)によって付活され、再活性化する。

ニトロゲナーゼ還元酵素およびニトロゲナーゼ二量体のいずれも酸素に対して不可逆失活する。ニトロゲナーゼ還元酵素の空気暴露に対する半減期(t1/2)は30秒、そしてニトロゲナーゼ二量体のt1/2は4分である。

上述のように、嫌気性菌以外にも通性嫌気性菌、好気性菌そして根粒菌がニトロゲナーゼ活性を有している。嫌気性菌については完全嫌気状態でなければ窒素固定反応は行わない。また通性嫌気性菌については酸素濃度が1キロパスカル以下の条件でなければ窒素固定反応は同様に行われない。また、A. vinelandiiのような好気性細菌については自らの高い酸素呼吸活性によって細胞周辺の酸素を極力除去し、なおかつニトロゲナーゼの立体構造の違いによって酸素の影響を回避している。

根粒菌については酸素に高い親和性を有するレグヘモグロビンを根粒の周囲に配置することによってニトロゲナーゼ系から酸素を除去している。レグヘモグロビンにとりこまれた酸素はニトロゲナーゼ系に触れることなく、植物の根を経て吸収され、体内で酸化的リン酸化に用いられる。

シアノバクテリアは光化学系のIとIIを同時に有し、酸素発生型光合成をおこなう。したがって、ニトロゲナーゼ系とは極めて相性が悪い。しかしながらAnabaena属のような繊維状のシアノバクテリアは酸素を発生する光化学系IIを細胞から除去したヘテロシスト(異質細胞)にニトロゲナーゼを発現し、窒素固定反応を行っている。しかしながら、繊維状の形態をとらない単細胞のシアノバクテリア(Trichodesmium属など)においてもニトロゲナーゼ系および窒素固定反応が確認されている。そうしたシアノバクテリアは昼間に光合成を行いATPを蓄積した後に、夜間窒素固定反応を行うといった方法をとっている。ただし、光合成と窒素固定を同時に行うシアノバクテリアも見つかっており、それらの機構についてはいまだ謎に包まれている。

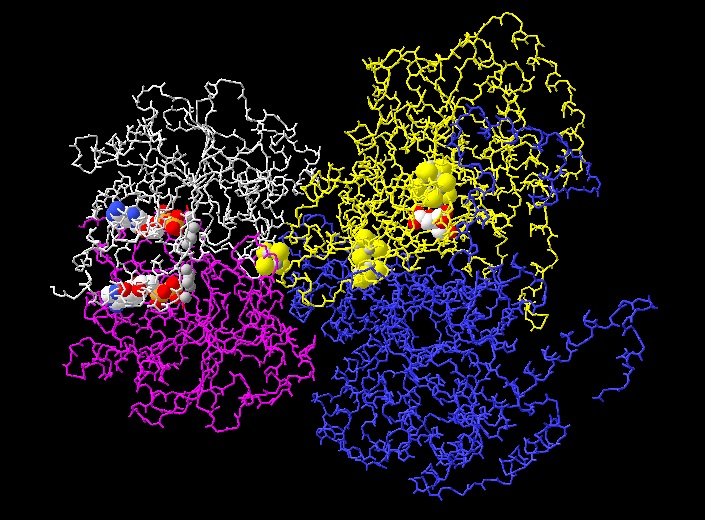

ニトロゲナーゼ機能単位:ニトロゲナーゼ二量体(黄、青)およびニトロゲナーゼ還元酵素二量体構造(白、ピンク)

引用:MiFuP wiki

大気中の窒素分子をアンモニアへと変換することを窒素固定と言い、ニトロゲナーゼ(nitrogenase, EC 1.18.6.1) はこの反応を触媒する。 ニトロゲナーゼは、α/β chain からなる二量体のジニトロゲナーゼ(Component I) とニトロゲナーゼ還元酵素(Component II) からなる。

マメ科の植物では根粒がよく観察される。この根粒は根粒菌(リゾビウム属) が形成したもので、この中で窒素固定を行い共生関係を築いている。マメ科の植物は窒素源乏しい荒れた土地でも生育できることが知られているが、根粒菌が共生し窒素源の供給があるからだと考えられている。他に一部のシアノバクテリアでは自身の細胞を一部変化させ窒素固定を行う(ヘテロシスト) ものも存在する。

ニトロゲナーゼ2量体α/βサブユニット(活性中心)の含有金属の種類

α/β chains からなるComponent Ⅰは、モリブデン-鉄(molybdenum-iron)、鉄-鉄(iron-iron)、バナジウム-鉄(vanadium-iron)この3つのうちいずれかの金属を有している。含まれる金属のタイプは微生物ごとに異なる。

モリブデンと鉄が反応中心にある。モリブデンはどんな元素だろう。鉄とどう違うのか。

引用:Wikipedia

モリブデン(英: molybdenum、独: Molybdan)は原子番号42の元素。元素記号は Mo。クロム族元素の1つ。

名称は輝水鉛鉱 (molybdenite) に由来するが、この名称はギリシャ語で鉛を意味する molybdos に由来する。モリブデン鉱物である輝水鉛鉱が鉛鉱物である方鉛鉱に似ていることから名づけられた。日本での「モリブデン」という名称は、元はドイツ語の Molybdan で、これが日本語になっている。

銀白色の硬い金属(遷移金属)。常温、常圧で安定な結晶構造は体心立方構造 (BCC) で、比重は10.28、融点は2620 °C、沸点は4650 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。空気中では酸化被膜を作り内部が保護される。高温で酸素やハロゲンと反応する。アンモニア水には可溶。熱濃硫酸、硝酸、王水にも溶ける。原子価は2価から6価をとる。輝水鉛鉱(MoS2 など)に含まれる。資源としては、アメリカで約30%、チリで約30%など、北南米で世界の過半数を産出している。

モリブデンは、人体(生体)にとって必須元素で、尿酸の生成、造血作用、体内の銅の排泄などに関わる。微生物の窒素固定に関しての酵素(ニトロゲナーゼ)にも深く関わっており、地球上の窒素固定量の70%以上は、モリブデンが関与していることになる。 また、植物にとっても必須元素であるため、モリブデン酸のナトリウム塩やアンモニウム塩の形で、肥料として販売されている。

鉄(てつ、旧字体/繁体字表記:鐵、英: iron、羅: ferrum)は、原子番号26の元素である。元素記号は Fe。金属元素の1つで、遷移元素である。太陽や他の天体にも豊富に存在し、地球の地殻の約5%を占め、大部分は外核・内核にある。

元素記号の Fe は、ラテン語での名称「ferrum」に由来する。日本語では、鈍い黒さから「くろがね(黒鉄、黒い金属)」ともいう。旧字体は「鐵」で、また異体字として「銕」がある。

純粋な鉄は白い金属光沢を放つが、イオン化傾向が高いため、湿った空気中では容易に錆を生じ、時間の経過と共に見かけ上黒ずんだり褐色へと変色する。一方、極めて純度の高い (99.9999%) 鉄は、比較的高いイオン化傾向を有するにもかかわらず、塩酸や王水などの酸に侵されにくくなるうえ、液体ヘリウム温度(-268.95℃)でも失われないほどの高い可塑性を有するようになる。この超高純度鉄は東北大学金属材料研究所の研究グループらが、電解鉄を超高真空中で溶解電子銃を用いた浮遊帯溶融精製で処理することにより1996年に製造に成功し2011年に日本とドイツの標準物質データベースに登録された。

固体の純鉄は、フェライト(BCC構造)、オーステナイト(FCC構造)、デルタフェライト(BCC構造)の3つの多形がある。911 ℃以下ではフェライト、911 - 1392 ℃はオーステナイト、1392 - 1536 ℃はデルタフェライト、1536 ℃以上は液体の純鉄となる。常温常圧ではフェライトが安定である。強磁性体であるフェライトがキュリー点を超えたところからオーステナイト領域までの770 - 911 ℃の純鉄の相は、以前はβ鉄と呼ばれていた。

栄養学の立場からみると、鉄は人(生体)にとって必須の元素である。食事制限などで鉄分を欠く時期が続くと、血液中の赤血球数やヘモグロビン量が低下し、貧血などを引き起こす。腸で吸収される鉄は二価のイオンのみであり、3価の鉄イオンは2価に還元されてから吸収される。鉄分を多く含む食品はホウレンソウやレバーなどである。動物性の食物起源の鉄の方が吸収効率が高い。ただし、過剰に摂取すると鉄過剰症になることもある。

窒素は金属元素と結合している。その周りをタンパク質が取り巻いている。結合と乖離のエネルギーはATPにより、結果、アンモニアが生成される。

思うに、、なにものかが裏でプログラムを動かしている、これは幻想。