生物のエネルギー単位ATPとはなにものか。

ATPを勉強する。

引用:Wikipedia

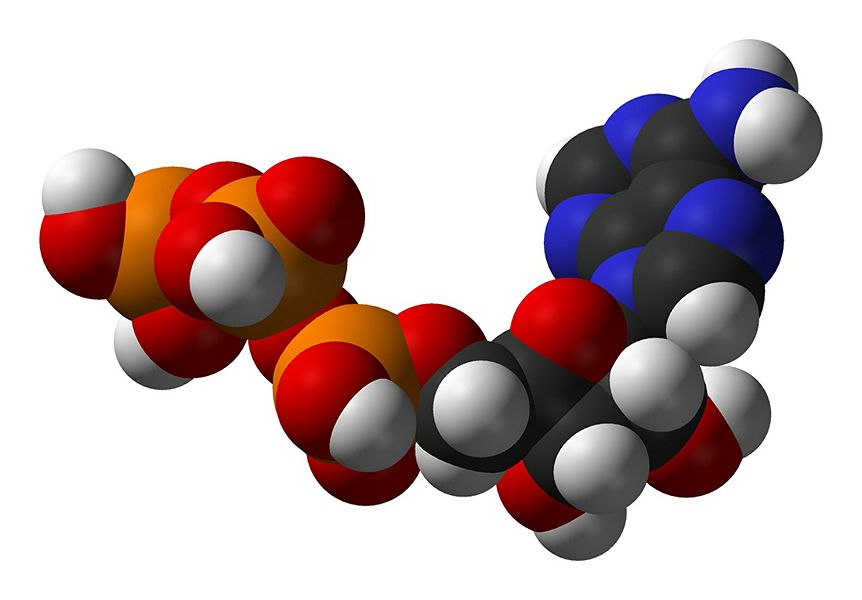

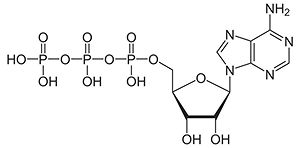

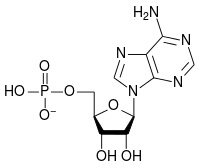

アデノシン三リン酸(アデノシンさんリンさん、adenosine triphosphate)とは、アデノシンのリボース(=糖)に3分子のリン酸が付き、2個の高エネルギーリン酸結合を持つヌクレオチドのこと。IUPAC名としては「アデノシン 5'-三リン酸」。

ATP

白:H、赤:O、橙:P、黒:C、青:N

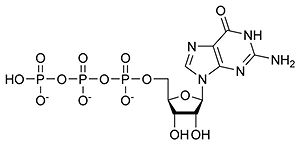

GTPとは酸素と窒素の位置が違う。

GTP

グアノシン三リン酸(グアノシンさんリンさん、guanosine triphosphate)は生物体内に存在するヌクレオチドである。正式名はグアノシン-5'-三リン酸、普通は略称 GTP で呼ばれる。分子量 523.18。

グアノシン二リン酸 (GDP) からアデノシン三リン酸 (ATP) のリン酸を受容して生合成される。類似した構造を持つ ATP が生物体内で高エネルギーリン酸結合のエネルギーを利用して、様々な生合成や輸送、運動などの反応に用いられるのに対し、GTP は主として細胞内シグナル伝達やタンパク質の機能の調節に用いられる。

また、ATPは、RNAのアデニル酸(アデノシン1リン酸)と同じで、五炭糖の2番目のCにはHでなくOHが結合している。

ATPは真核生物や真正細菌の全てが利用している解糖系でも産生される物質であるため、地球上の生物の体内に広く分布する。生体内では、リン酸1分子が離れたり結合したりすることで、エネルギーの放出・貯蔵、あるいは物質の代謝・合成の重要な役目を果たしている。すべての真核生物がこれを直接利用している。生物体内の存在量や物質代謝におけるその重要性から「生体のエネルギー通貨」と形容されている。

プリン塩基であるアデニンに糖のリボースがN-グリコシド結合により結合したアデノシンを基本構造として、リボースの 5'-ヒドロキシ基にリン酸エステル結合によりリン酸基が結合し、さらにリン酸がもう2分子連続してリン酸無水結合により結合した構造を取る。この、リン酸基同士の結合(リン酸無水結合)は、エネルギー的に不安定であり、このリン酸基の加水分解による切断反応や、他の分子にリン酸基が転移する反応は(切断した両リン酸基の端に、反応により新たに生成する、より安定な化学結合の生成に伴って)エネルギーを放出する。ATPのリン酸基の加水分解や転位反応は、正味の自由エネルギーの減少を伴うエネルギー放出反応となり、あたかもATPのリン酸基同士の結合の切断が生体内の化学反応の実質的な推進力となっているように見えるため、この意味において、この結合は「高エネルギーリン酸結合」と呼ばれている。(結合自体がエネルギーを持つわけではない:この化学結合の切断は、吸エネルギー反応である。) エネルギーの収支式を以下に示す(ΔG°’(標準自由エネルギー変化))。

ATP + H2O → ADP(アデノシン二リン酸) + Pi(リン酸)

ΔG°’ = -30.5 kJ/mol (-7.3 kcal/mol)

ATP + H2O → AMP(アデノシン一リン酸、アデニル酸) + PPi(ピロリン酸)

ΔG°’ = -45.6 kJ/mol (-10.9 kcal/mol)

この標準自由エネルギー変化は、一般的なリン酸エステル化合物のリン酸エステル結合の加水分解の標準自由エネルギー変化(ΔG°’ = -3〜4 kcal/mol)などに比べ非常に大きいので、このようなリン酸エステル化合物が、ATPからのリン酸基の転移により生成する反応の標準自由エネルギー変化は、全体として負の値となり、この反応はATPからリン酸エステル化合物へのリン酸転移の方向に自発的に進む。 さらに細胞内では、ATP濃度はADPの10倍程高く、リン酸濃度も標準状態 (1.0 M) より、はるかに低い (1〜10 mM程度) ため、細胞内の環境ではATPの高エネルギーリン酸結合の加水分解に伴って実際に放出されるエネルギー(自由エネルギー変化 ΔG)は、より大きくなり、-10〜11 kcal/mol にも達する。

ATPは主にATP合成酵素において酸化的リン酸化、光リン酸化によって生じる。

ADP + Pi → ATP

また、解糖系やクエン酸回路などでもATPは生じる。

GTP(グアノシン三リン酸)については、以下の反応式でATPと相互変換する。

GTP + ADP ⇔ GDP + ATP (ΔG°’〜0)

また、細胞内では、酵素(アデニル酸キナーゼ)の働きにより、ATP, ADP, AMPが次の反応による平衡混合物となっており、ATPはADPからも一部再生される。

2 ADP ⇔ ATP + AMP (ΔG°’〜0)

引用:シャペロンはどのようにATPを利用するのか 田口秀樹

引用:タンパク質の一生 岩波新書 永田和宏

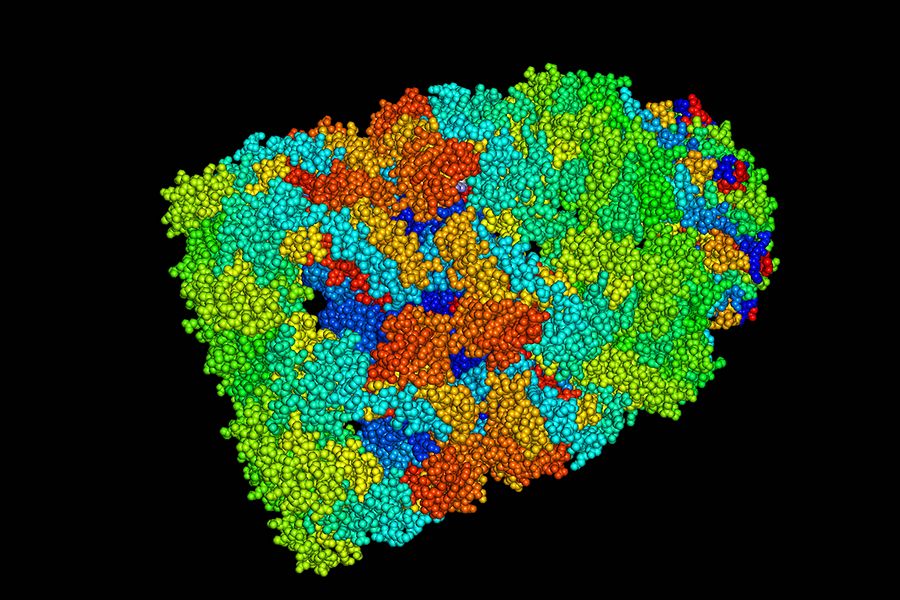

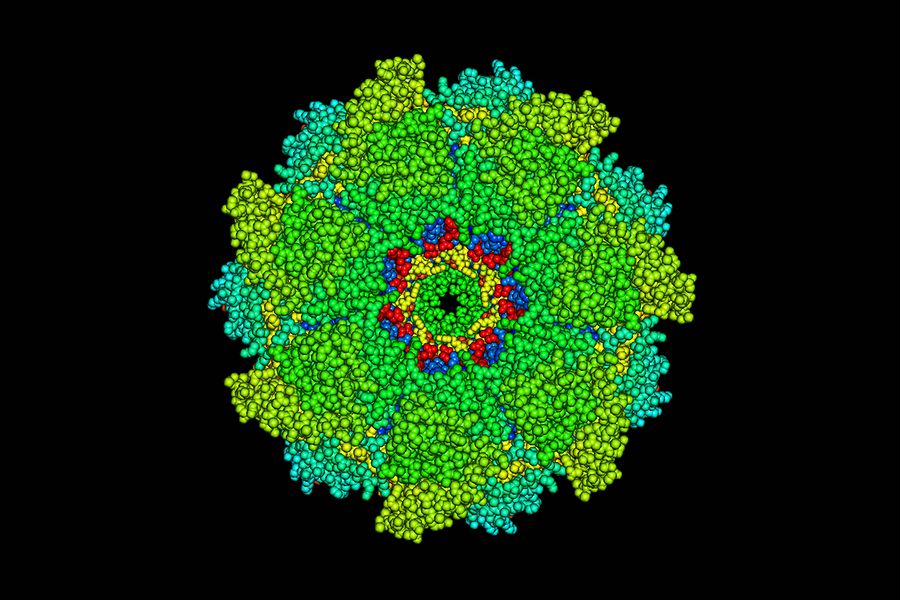

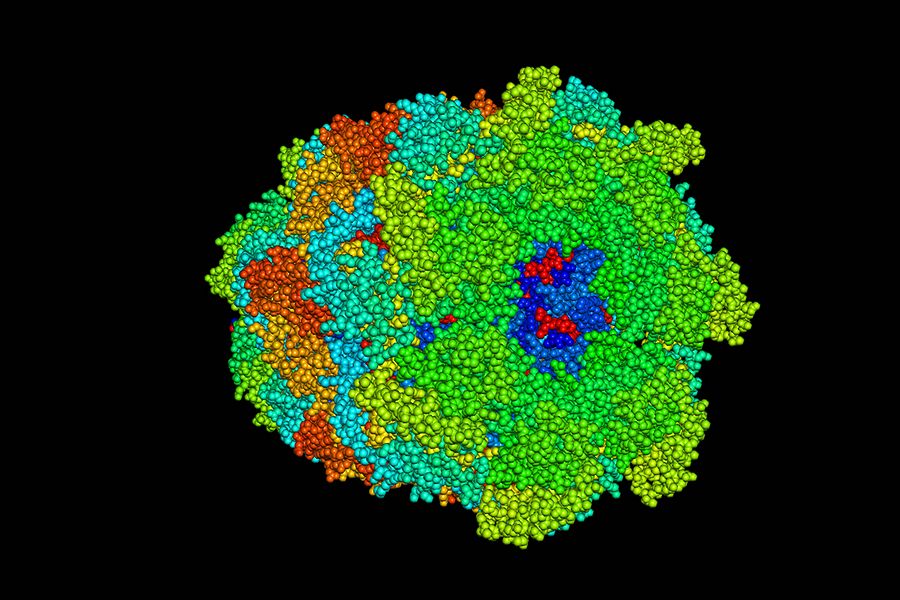

ポリペプチドのフォールディングを修正するタンパク質複合体である7量体GroELは、シリンダー形をしている。これをリングという。二つのGroELがシリンダーの底をくっつけて重なり、上のリングをシスリング、下のリングをトランスリングという。

ポリペプチドの疎水性の部分は、GroELの縁の疎水性の露出部分に結合する(これは水分子のクラスター効果だと思う)。

シスリングの内部にATPが結合すると(ATPが一つづつ各量体に結合するイメージだと思う)、シスリングの複合体の形状が変化して(花弁が閉じるイメージだと思う)疎水性の部分がポリペプチドを引きずり込む。すると、GroESという蓋の形状をしたタンパク質がシスリングの縁を蓋して内部が密室状態になる。ATPがポリペプチドと反応して加水分解されてADPになる過程でフォールディングが進行する。

トランスリングでも同様のことが行われるが、トランスリングの各量体にATPが結合して別のポリペプチドが引きずり込まれ、GroESで蓋をされると、シスリングのGroESが離れて、ポリペプチドが解放される。

これが交互に繰り返される。加水分解の反応に8秒かかるという。

ポリペプチドの疎水性が外側にある限り、GroELに引きずり込まれると思う。

引用:Protein Data Bank Japan

横から見たもの。左からGroELトランスリング、GroELシスリング、GroES

上から見たもの。GroESの蓋。

斜め下から見たもの。トランスリングの内部が見える。

斜め前から見たもの。左からGroES、GroELシスリング、GroELトランスリング。

実際、ATPはタンパク質にどのように結合するんだろう。

P2X4受容体というタンパク質がある。細胞膜上にあるイオンチャネル型受容体で、ATPで刺激されると細胞の中に陽イオンを入れ、細胞を興奮させる。

引用:Exploring the ATP-binding site of P2X receptors

Thierry Chataigneau*, Damien Lemoine and Thomas Grutter

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2013.00273/full

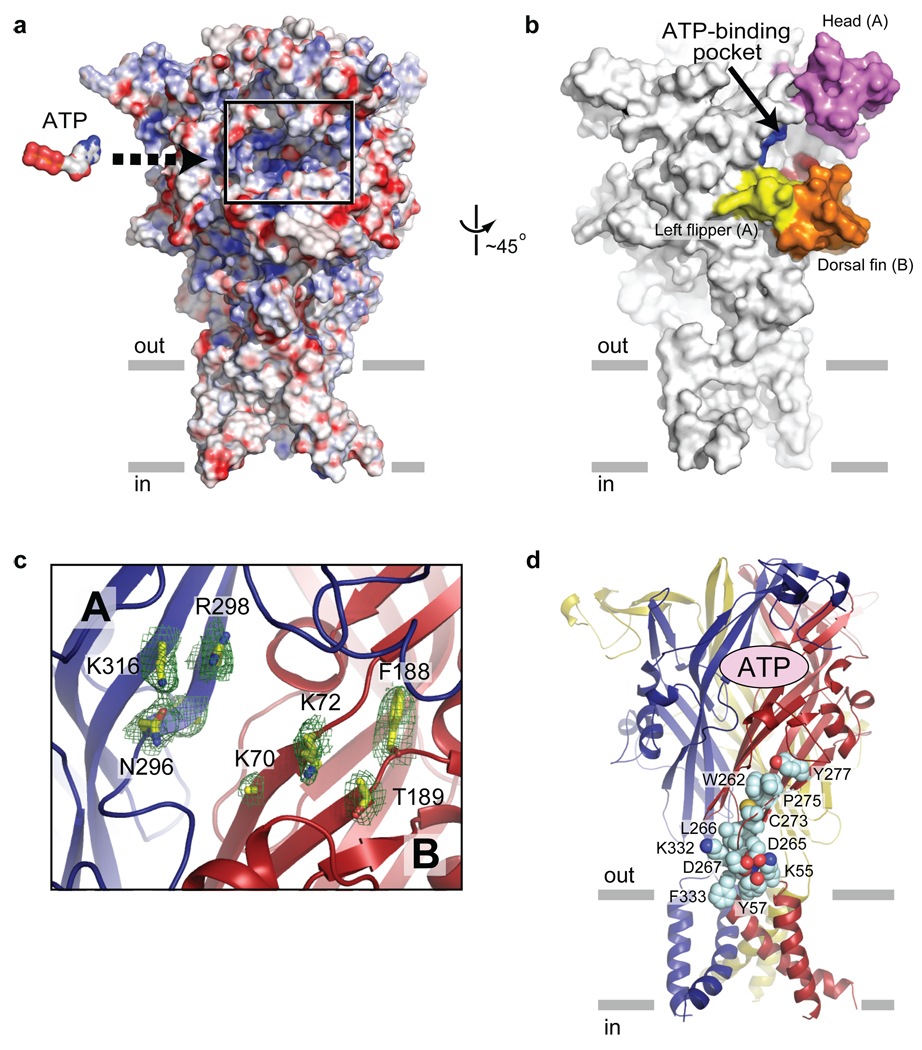

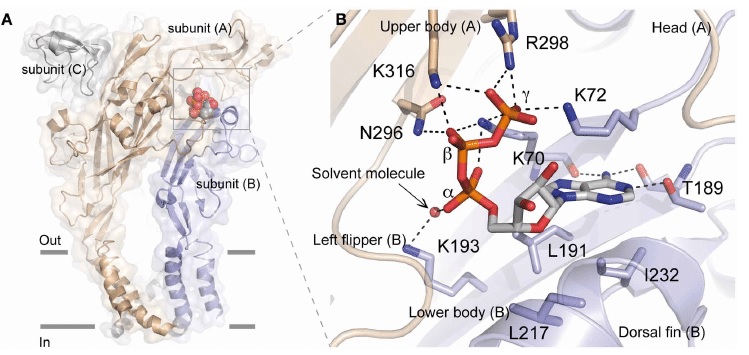

The recent determination of X-ray structure of the zebrafish (zf) P2X4 receptor in a closed state and in an ATP-bound open-channel state confirmed many key experimental data, including the mechanism of ATP binding (Figure 1).

It is now possible to understand at an unprecedented level of precision the mechanism by which ATP is selectively recognized. Indeed, as detailed later, the ATP-bound open-channel structure revealed that the ATP triphosphate tail is coordinated by the residues K70, K72, K316, N296, and R298 (zfP2X4 numbering), while K193 residue indirectly interacts with the α-phosphate group. The residues T189, L191, and I232 are responsible for the coordination of the adenine moiety of ATP whereas L217 is involved in the recognition of the ribose ring of ATP. Therefore, both positively charged and hydrophobic amino acid residues that belong to different structural domains of the receptor surround bound ATP molecule. Because the overall structure of each receptor subunit resembles a “leaping dolphin,” these domains were named upper body from chain A, and lower body and dorsal fin from chain B (Figure 1B).

FIGURE 1 | Crystal structure of zfP2X4 receptor bound to ATP. (A) Lateral view of the trimeric structure.Each subunit, displayed in both surface and ribbon representation, is shown in a different color. Only one bound ATP molecule is shown. (B) Close-up view of the ATP-binding site. The oxygen atom from the solvent molecule (glycerol) is shown in sphere representation. Black dashed lines indicate hydrogen bonding. (Modified from Hattori and Gouaux, 2012).

赤いα、β、γがATPのリン酸基。それぞれがペプチドに結合している。

引用:Crystal structure of the ATP-gated P2X4 ion channel in the closed state

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720809/

ATPがすっぽり結合するポケットがあるようだ。

というよりか、ATPの周りにペプチドが絡み合っているように見える。