もどる

ウイルスの抗体

2021.6.6日曜日

5月3日から再開して、一か月経った。コロナワクチンのことを調べてみる。

日本の接種率は徐々に増えてきているのがありがたいが、世界はまだまだこれから。頑張ってほしい。

引用:https://www.rnaj.org/newsletters/item/856-furuichi-28

引用:Wikipedia pseudo uridine

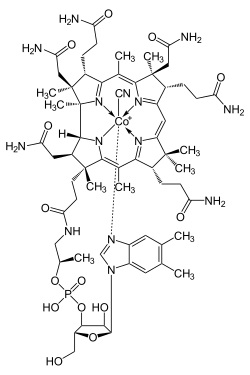

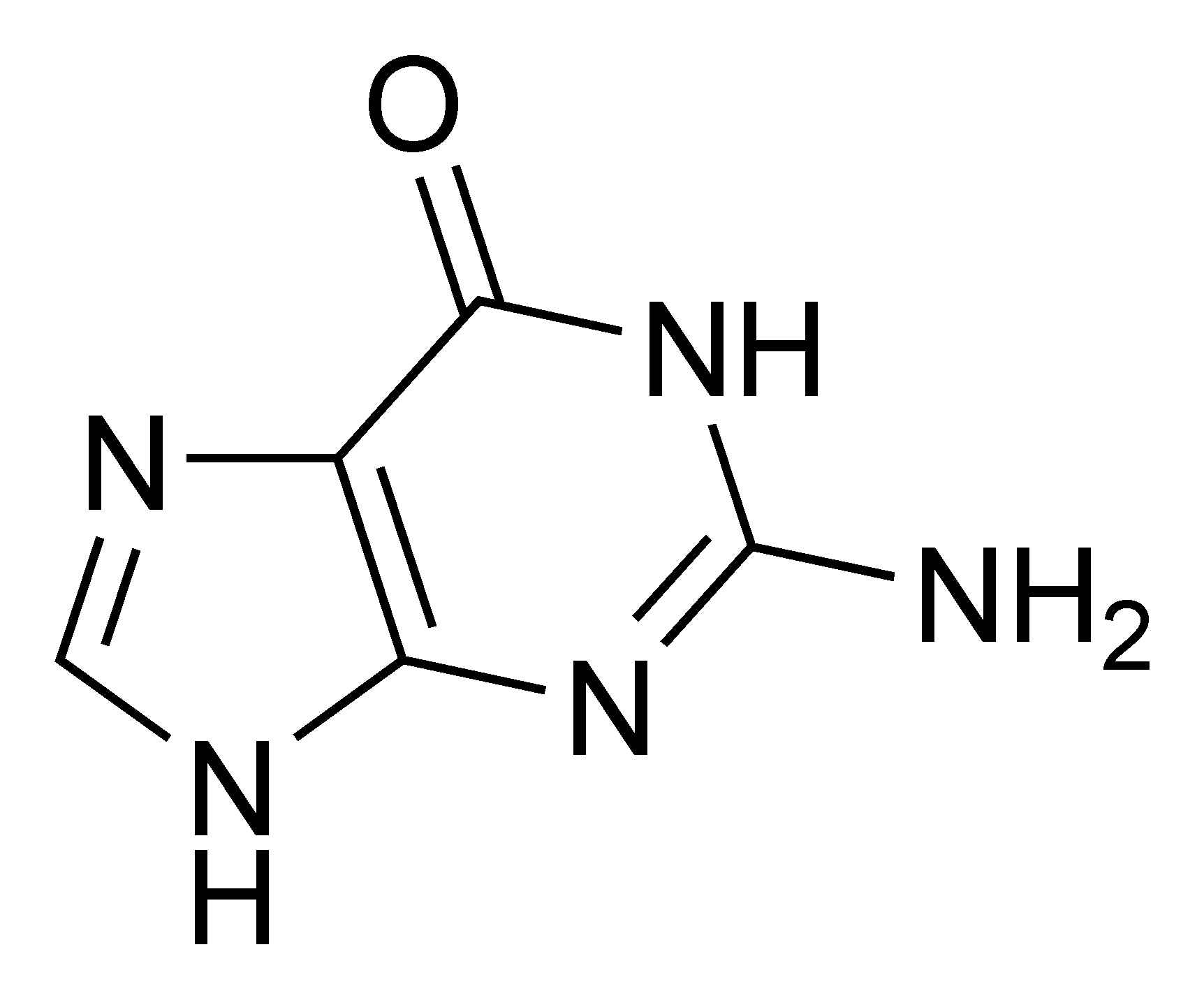

mRNAによるワクチンについてカリコ博士が説明した中で、uridineをpseudo uridineに置き換えたら炎症が起きなかったとあったので、

日本RNA学会の古市氏の論文を読んで、理解できたことがたくさんありました。

「Pseudo-uridineを含むmRNAは細胞内へ導入しても、自然免疫に基づくeIF2のリン酸化などによる、蛋白合成の停止を誘導しないことを発見していた。」

pseudo uridineは、tRNAの配列の中にもあるようですが、今回のmRNAのuridineの全部がpseudo uridineに置き換えられているのかは説明されていませんが、生命作用の神秘をうかがわせます。

2021.5.3 及び現在

12:08 2023/03/13

Johns Hopkins大学のデータ更新が2023/3/10をもって終了したため、このページのデータの更新は終了します。

こちらは、以前書いていた内容:

------------------------------------------

唾液と鼻粘液の中には多量のIgA抗体が含まれている。

IgA抗体は口腔内と鼻腔内のウイルスや細菌を取り囲み、胃酸の中で死滅させる。

よく噛んで、鼻から息を吸って、夜寝るときは口の中を乾かさないように口マスクをして、疲れたら体を休ませ、寝不足しないように気をつける。

疲れるとIgA抗体が少なくなる。

こうして時は過ぎ、春からやがて夏が来て、秋になった。

------------------------------------------

-------------------------------

「胸部CTで肺病変があれば,発症後6日にはアビガン治療を開始していただきたい」という開発者の見解を尊重する。

-------------------------------

--------------------------------------

国立感染症研究所でワクチンの開発を進める発表があった。経鼻ワクチンなのだろうか。期待したい。

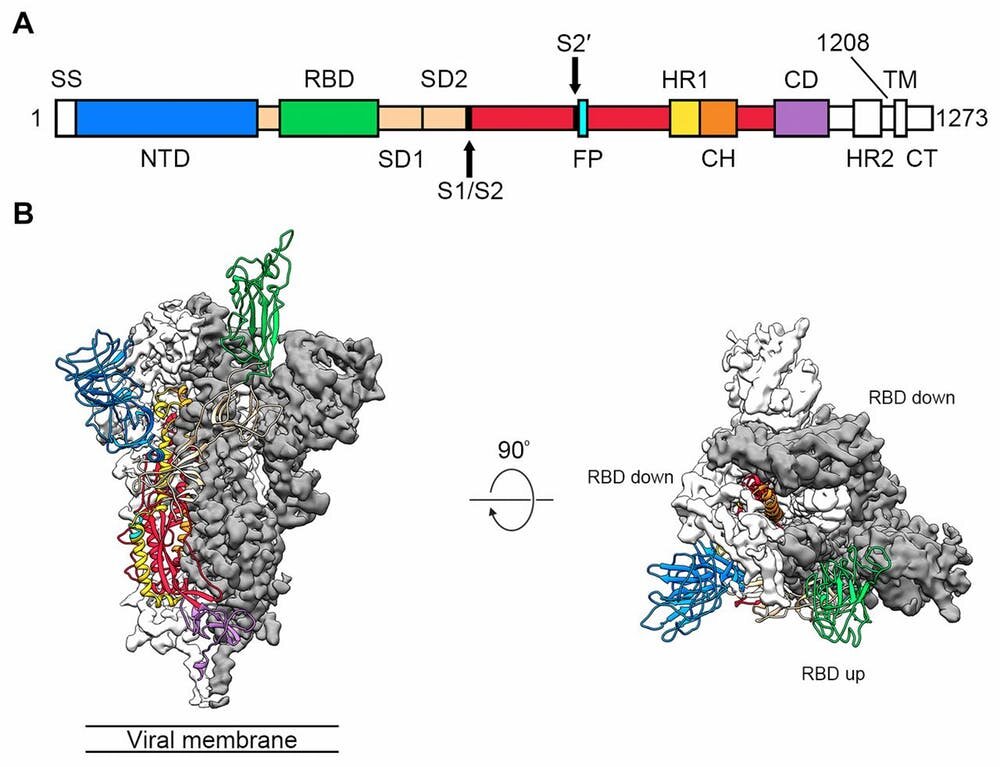

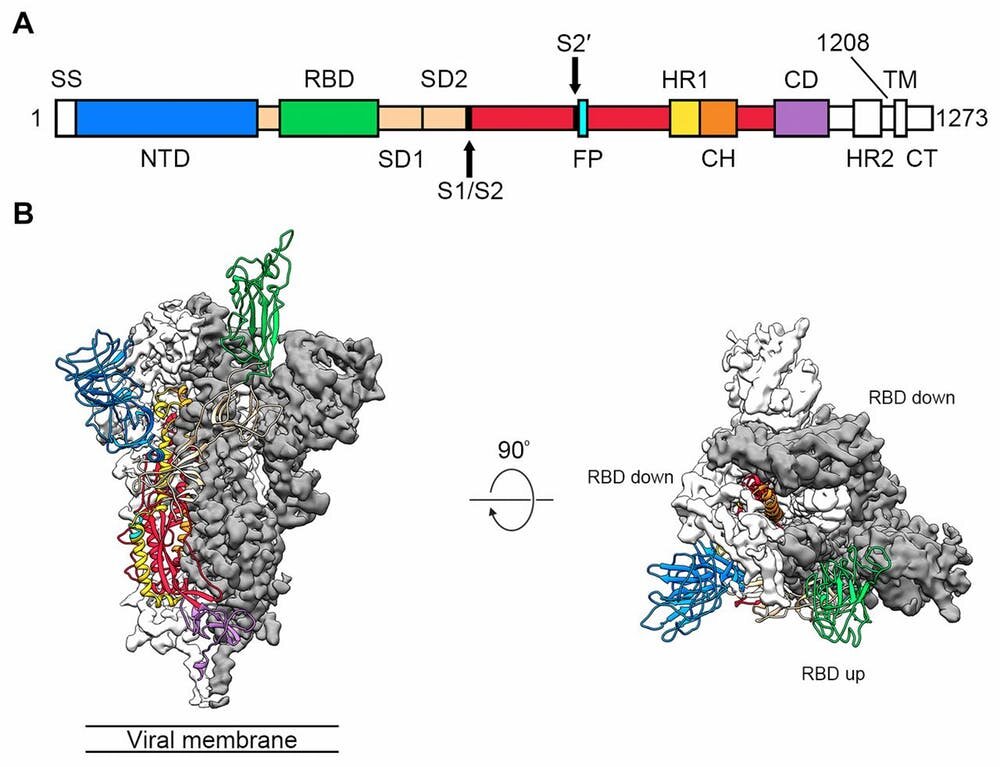

DNAワクチンのようだ。体内細胞にSタンパク質を産生させ抗原とする。

--------------------------------------

--------------------------------------

エンベロープのSタンパク質の遺伝子をプラスミドで大腸菌に移入してSタンパク質を産生し、それを経鼻ワクチンとして使用して、IgAの産生を誘導するのは有効ではないだろうか。

--------------------------------------

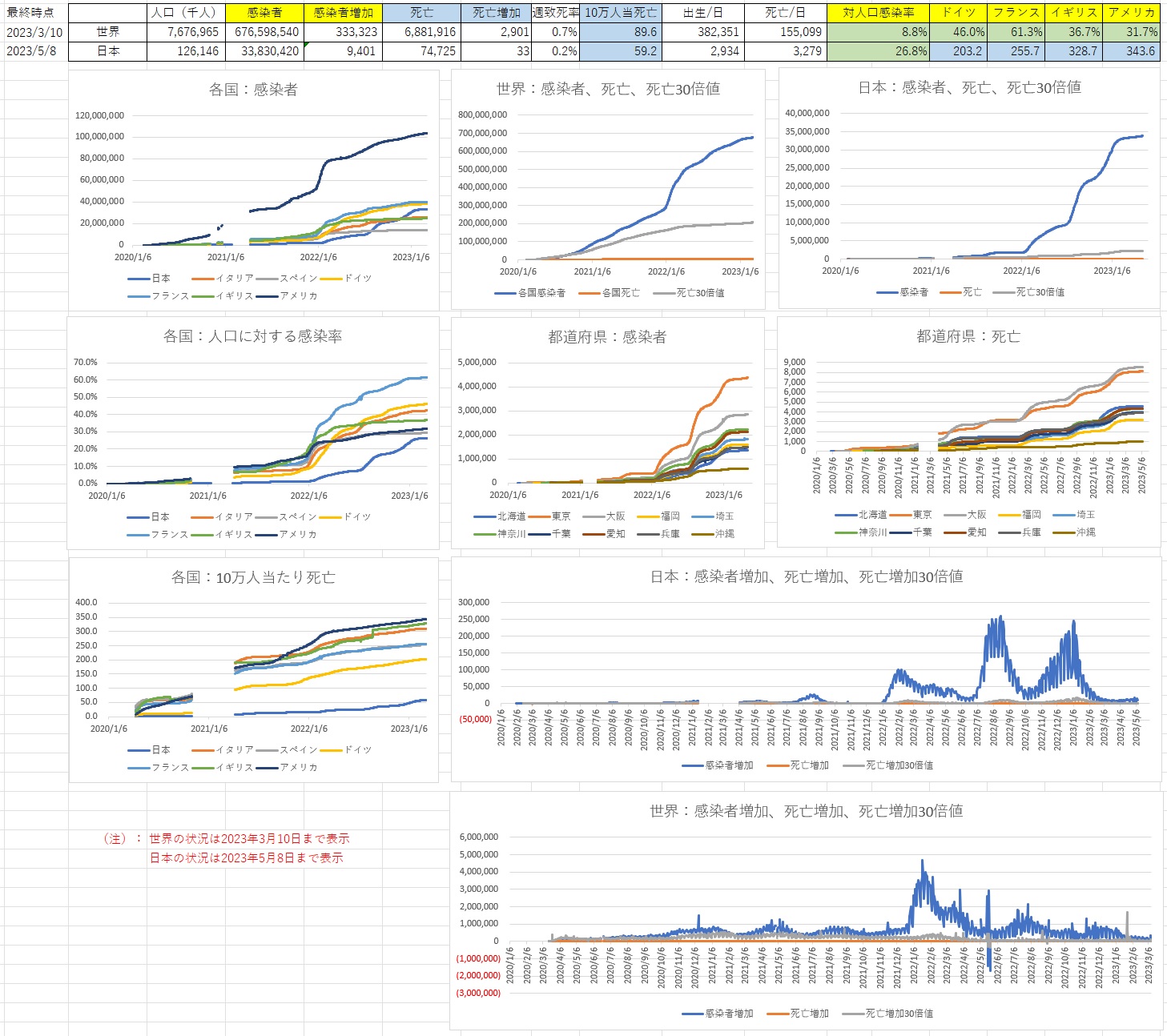

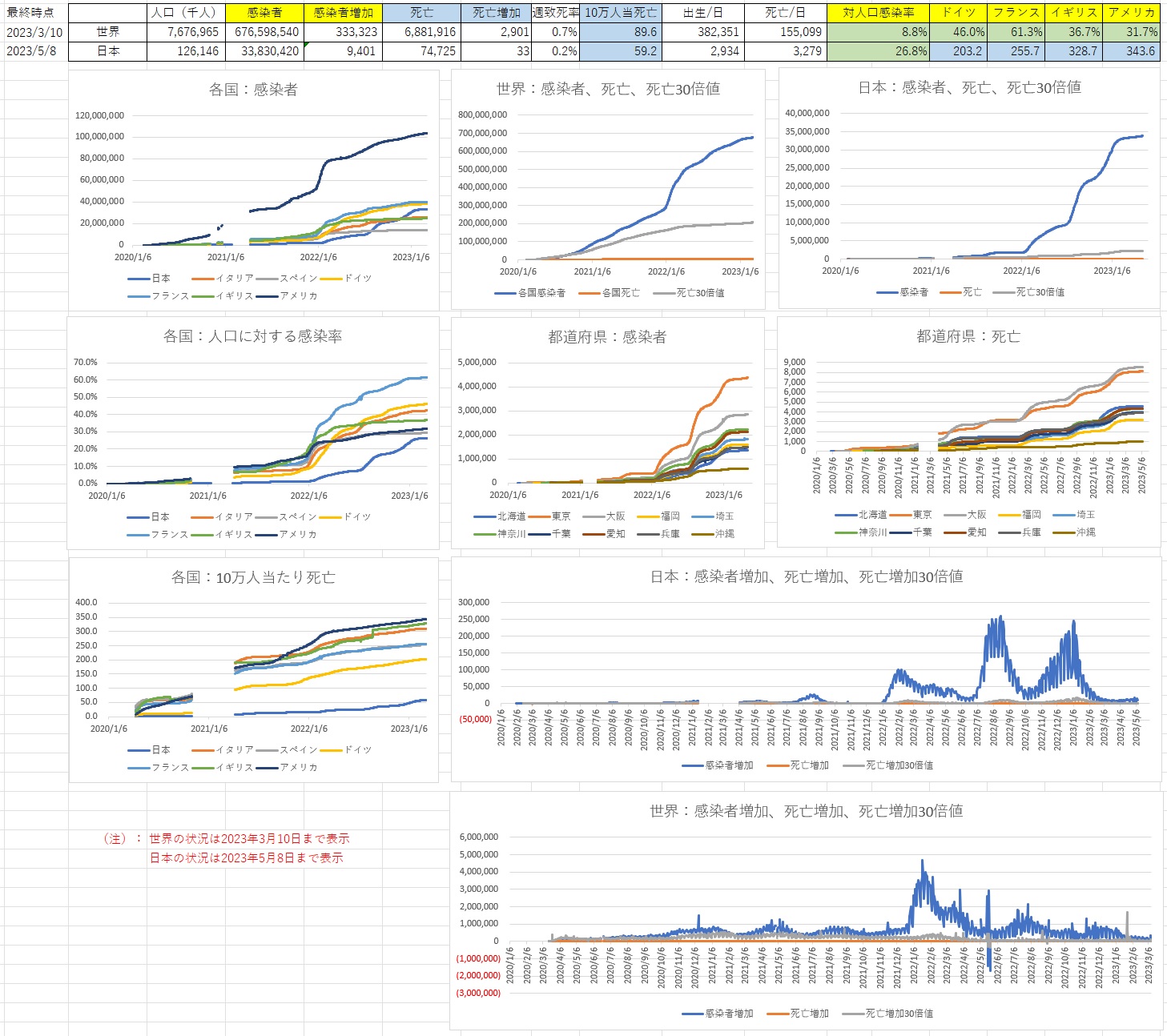

新型コロナウイルスの感染状況

2020.11.4調べ

増加率を毎日値から週平均値に変更した。(2020.8.5)

厚生労働省の資料と2020.10.18まで読売新聞のデータを利用しています。

「世界:感染者、死亡、回復」のworld,death,recovered,I+S+G+F+E,USは、それぞれ世界の感染者、死亡、回復者の合計、およびイタリア、スペイン、ドイツ、フランス、イギリスの感染者の合計、アメリカの感染者を表し、下記サイトのデータ等を参照しています。

引用:Johns Hopkins University & Medicine

各国合計は急上昇中。中国は飽和に向かっている。

北海道は先に進んでいて、飽和に向かいつつある。

東京は3.24から急上昇し、その後飽和に向かう兆候が見えたが、6月上旬以降増加し、7.1から急上昇してきた。

大阪、埼玉、神奈川は上昇している。

K値(週発生数を累積数で除した値)によれば:

感染者のK値が大きいのは、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン。

感染者数から死亡と快復者を差し引いた数値で推測すると:

ブラジルは11月上旬に終息する(均衡する)。

日本は微増している。

ロシア、ベラルーシは徐々に増加している。

フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、アメリカは急増している。

---------------------------------------------------

2021.5.3

2021.5.3

5か月ぶりに再開した。深刻な状況だが、世界と日本に注目したい。

2022.1.1より、データソースをジョンズ・ホプキンス大学、厚生労働省、NHK及び読売新聞としています。

2023.3.11(土)

8波は増加傾向になり、感染者の増加数は世界の5分の1~3分の1になっている。

一方、人口に対する感染率は26.4%であり、欧米に比べ低いが、米国の31.7%に近づいてきた。

日本の特徴は死亡率が低いこと。

急激に減少してきたが、再び急増し、急に減少。

(今日は9,117、明日土曜日は9,000くらいか。)

今日は9,083、明日日曜日は7,000くらいか。

増減の周期が変化している。

12:08 2023/03/13

Johns Hopkins大学のデータ更新が2023/3/10をもって終了したため、感染データ等の更新は終了します。

日本の状況は読売新聞のデータにより引き続き記録します。

日本の毎日のデータの提供は2023/5/8で終了。

日本の状況

感染者増 感染者合計 増加傾向

2022.1.9日 + 8249 1,766,713

2022.1.10月 + 6435 1,773,140 0.780

2022.1.11火 + 6368 1,779,508 0.989

2022.1.12水 +13244 1,792,752 2.079

2022.1.13木 +18860 1,811,616 1.424

2022.1.14金 +22045 1,834,361 1.168

2022.1.15土 +25742 1,860,094 1.167

2022.1.16日 +25658 1,885,748 0.996

2022.1.17月 +20991 1,906,727 0.818

2022.1.18火 +32187 1,938,914 1.533

2022.1.19水 +41485 1,980,399 1.288

2022.1.20木 +46199 2,026,598 1.113

2022.1.21金 +49855 2,076,412 1.079

2022.1.22土 +54581 2,130,975 1.094

2022.1.23日 +50030 2,180,985 0.916

2022.1.24月 +44787 2,225,772 0.895

2022.1.25火 +62596 2,288,368 1.397

2022.1.26水 +71633 2,359,970 1.144

2022.1.27木 +78897 2,438,867 1.101

2022.1.28金 +81788 2,520,655 1.036

2022.1.29土 +84891 2,605,546 1.038

2022.1.30日 +78103 2,683,649 0.920

2022.1.31月 +61033 2,744,682 0.781

2022.2.1火 +81629 2,826,311 1.337

2022.2.2水 +94930 2,921,241 1.162

2022.2.3木 +96846 3,025,620 1.020

2022.2.4金 +95453 3,123,885 0.985

2022.2.5土 +100949 3,226,201 1.057

2022.2.6日 +89145 3,316,122 0.883

2022.2.7月 +68039 3,384,116 0.763

2022.2.8火 +92078 3,485,245 1.353

2022.2.9水 +97833 3,583,100 1.062

2022.2.10木 +99695 3,682,771 1.019

2022.2.11金 +98370 3,781,116 0.986

2022.2.12土 +68470 3,848,837 0.696

2022.2.13日 +77450 3,926,984 1.131

2022.2.14月 +60142 3,987,095 0.776

2022.2.15火 +84221 4,071,290 1.400

2022.2.16水 +91051 4,162,219 1.081

2022.2.17木 +95208 4,257,404 1.045

2022.2.18金 +87723 4,345,097 0.921

2022.2.19土 +81612 4,426,691 0.930

2022.2.20日 +71488 4,498,175 0.875

2022.2.21月 +51987 4,550,142 0.727

2022.2.22火 +69523 4,619,636 1.337

2022.2.23水 +80364 4,699,987 1.156

2022.2.24木 +61259 4,761,209 0.762

2022.2.25金 +65663 4,826,849 1.071

2022.2.26土 +72170 4,898,285 1.099

2022.2.27日 +63703 4,962,693 0.882

2022.2.28月 +51338 5,013,787 0.805

2022.3.1火 +65434 5,079,190 1.274

2022.3.2水 +72646 5,151,814 1.110

2022.3.3木 +70348 5,222,139 0.968

2022.3.4金 +63746 5,285,782 0.906

2022.3.5土 +63673 5,349,435 0.998

2022.3.6日 +53969 5,403,393 0.847

2022.3.7月 +37083 5,440,459 0.687

2022.3.8火 +54024 5,494,467 1.456

2022.3.9水 +63742 5,558,186 1.179

2022.3.10木 +61155 5,619,329 0.959

2022.3.11金 +55882 5,675,188 0.913

2022.3.12土 +55328 5,730,502 0.990

2022.3.13日 +50948 5,781,440 0.920

2022.3.14月 +32471 5,813,893 0.637

2022.3.15火 +50781 5,864,662 1.563

2022.3.16水 +57922 5,922,567 1.140

2022.3.17木 +53587 5,976,126 0.925

2022.3.18金 +49210 6,025,301 0.925

2022.3.19土 +44711 6,069,994 0.908

2022.3.20日 +39659 6,109,637 0.887

2022.3.21月 +27701 6,137,328 0.698

2022.3.22火 +20231 6,157,542 0.730

2022.3.23水 +41038 6,198,553 2.028

2022.3.24木 +49929 6,248,211 1.216

2022.3.25金 +47470 6,295,648 0.950

2022.3.26土 +47338 6,342,978 0.997

2022.3.27日 +43665 6,386,327 0.922

2022.3.28月 +29881 6,416,185 0.684

2022.3.29火 +44466 6,460,638 1.488

2022.3.30水 +53753 6,514,343 1.208

2022.3.31木 +51913 6,566,014 0.965

2022.4. 1金 +49266 6,615,269 0.949

2022.4. 2土 +48825 6,664,086 0.991

2022.4. 3日 +47345 6,711,418 0.969

2022.4. 4月 +30157 6,741,562 0.637

2022.4. 5火 +45684 6,787,233 1.514

2022.4. 6水 +54884 6,842,103 1.201

2022.4. 7木 +54995 6,897,077 1.004

2022.4. 8金 +51953 6,949,007 0.944

2022.4. 9土 +52741 7,001,730 1.015

2022.4.10日 +49172 7,050,897 0.932

2022.4.11月 +33205 7,084,093 0.675

2022.4.12火 +49773 7,133,852 1.499

2022.4.13水 +57758 7,191,589 1.160

2022.4.14木 +55294 7,246,874 0.957

2022.4.15金 +49761 7,296,628 0.900

2022.4.16土 +47598 7,344,207 0.956

2022.4.17日 +39291 7,383,489 0.825

2022.4.18月 +24258 7,407,725 0.617

2022.4.19火 +40893 7,448,617 1.685

2022.4.20水 +47899 7,496,489 1.171

2022.4.21木 +47131 7,543,609 0.984

2022.4.22金 +43003 7,586,563 0.912

2022.4.23土 +43967 7,630,516 1.022

2022.4.24日 +38579 7,669,087 0.877

2022.4.25月 +24839 7,693,911 0.643

2022.4.26火 +40500 7,734,400 1.630

2022.4.27水 +46267 7,780,654 1.142

2022.4.28木 +41756 7,822,395 0.902

2022.4.29金 +36672 7,859,047 0.878

2022.4.30土 +29584 7,884,101 0.806

2022.5.1 日 +26960 7,911,056 0.911

2022.5.2 月 +19353 7,930,400 0.911

2022.5.3 火 +30481 7,960,875 1.575

2022.5.4 水 +26469 7,987,337 0.868

2022.5.5 木 +20779 8,008,126 0.785

2022.5.6 金 +21628 8,029,737 1.040

2022.5.7 土 +39327 8,069,053 1.818

2022.5.8 日 +42538 8,111,582 1.081

2022.5.9 月 +29864 8,140,077 0.702

2022.5.10火 +42160 8,182,182 1.411

2022.5.11水 +45955 8,228,124 1.090

2022.5.12木 +41741 8,269,856 0.908

2022.5.13金 +39647 8,309,491 0.949

2022.5.14土 +39416 8,348,909 0.994

2022.5.15日 +35008 8,383,903 0.888

2022.5.16月 +21784 8,405,684 0.624

2022.5.17火 +36903 8,442,581 1.694

2022.5.18水 +42161 8,484,020 1.142

2022.5.19木 +39642 8,524,359 0.940

2022.5.20金 +37438 8,561,791 0.944

2022.5.21土 +35922 8,597,702 0.959

2022.5.22日 +31457 8,629,157 0.875

2022.5.23月 +18510 8,647,662 0.588

2022.5.24火 +32382 8,680,040 1.749

2022.5.25水 +35190 8,715,214 1.086

2022.5.26木 +31008 8,746,204 0.881

2022.5.27金 +27549 8,773,744 0.888

2022.5.28土 +25759 8,799,502 0.935

2022.5.29日 +20828 8,820,330 0.808

2022.5.30月 +12207 8,832,528 0.586

2022.5.31火 +22122 8,854,551 1.812

2022.6.1 水 +22768 8,877,216 1.029

2022.6.2 木 +20680 8,897,890 0.908

2022.6.3 金 +19271 8,916,572 0.931

2022.6.4 土 +18252 8,934,822 0.947

2022.6.5 日 +15109 8,949,926 0.827

2022.6.6 月 + 9106 8,959,017 0.602

2022.6.7 火 +17039 8,976,051 1.871

2022.6.8 水 +18416 8,994,452 1.080

2022.6.9 木 +16813 9,011,259 0.913

2022.6.10金 +15600 9,026,853 0.927

2022.6.11土 +15351 9,042,203 0.984

2022.6.12日 +13394 9,055,596 0.872

2022.6.13月 + 7956 9,063,549 0.594

2022.6.14火 +15331 9,078,876 1.927

2022.6.15水 +16592 9,095,432 1.082

2022.6.16木 +15515 9,110,940 0.935

2022.6.17金 +14709 9,125,637 0.948

2022.6.18土 +14837 9,140,474 1.008

2022.6.19日 +13160 9,153,632 0.887

2022.6.20月 + 7800 9,161,428 0.592

2022.6.21火 +15384 9,176,804 0.592

2022.6.22水 +17285 9,194,082 1.123

2022.6.23木 +16676 9,210,751 0.964

2022.6.24金 +15815 9,226,717 0.948

2022.6.25土 +16593 9,243,307 1.049

2022.6.26日 +14238 9,257,537 0.858

2022.6.27月 + 9572 9,266,392 0.672

2022.6.28火 +19386 9,286,486 2.025

2022.6.29水 +23346 9,309,827 1.204

2022.6.30木 +23447 9,333,179 1.004

2022.7.1 金 +23156 9,356,340 0.987

2022.7.2 土 +24903 9,381,222 1.075

2022.7.3 日 +23299 9,404.520 0.935

2022.7.4 月 +16808 9,421.322 0.721

2022.7.5 火 +36189 9,457.508 2.153

2022.7.6 水 +45821 9,503,326 1.266

2022.7.7 木 +47977 9,551,285 1.047

2022.7.8 金 +50107 9,601,248 1.044

2022.7.9 土 +55019 9,656,257 1.098

2022.7.10日 +54068 9,710,340 0.982

2022.7.11月 +37143 9,747,472 0.687

2022.7.12火 +76011 9,823,455 2.046

2022.7.13水 +94493 9,917,935 1.243

2022.7.14木 +97788 10,015,712 1.034

2022.7.15金+103311 10,119,009 1.056

2022.7.16土+110675 10,229,671 1.071

2022.7.17日+105584 10,335,243 0.954

2022.7.18月 +76200 10,411,428 0.721

2022.7.19火 +66745 10,478,140 0.876

2022.7.20水+152536 10,630,647 2.285

2022.7.21木+186246 10,816,840 1.221

2022.7.22金+195160 11,011,955 1.047

2022.7.23土+200975 11,212,862 1.029

2022.7.24日+176554 11,389.392 0.878

2022.7.25月+126575 11,515,894 0.717

2022.7.26火+196494 11,712,297 1.552

2022.7.27水+209694 11,921,934 1.067

2022.7.28木+233094 12,154,959 1.111

2022.7.29金+221442 12,376,290 0.950

2022.7.30土+222305 12,598,551 1.003

2022.7.31日+197792 12,796,260 0.889

2022.8.1 月+139687 12,935,888 0.706

2022.8.2 火+211058 13,146,805 1.510

2022.8.3 水+249830 13,396,555 1.183

2022.8.4 木+238735 13,635,212 0.955

2022.8.5 金+233769 13,868,907 0.979

2022.8.6 土+227563 14,096,470 0.973

2022.8.7 日+206495 14,302,864 0.907

2022.8.8 月+137859 14,440,619 0.667

2022.8.9 火+212552 14,653,073 1.541

2022.8.10水+250403 14,903,387 1.178

2022.8.11木+240205 15,143,532 0.959

2022.8.12金+168826 15,312,283 0.702

2022.8.13土+183609 15,495,831 1.087

2022.8.14日+178356 15,674,150 0.971

2022.8.15月+138613 15,812,661 0.777

2022.8.16火+166205 15,978,785 1.199

2022.8.17水+231499 16,210,173 1.392

2022.8.18木+255534 16,465,626 1.103

2022.8.19金+261029 16,726,599 1.021

2022.8.20土+253265 16,979,808 0.970

2022.8.21日+226171 17,205,939 0.893

2022.8.22月+141059 17,346,900 0.623

2022.8.23火+208551 17,555,387 1.478

2022.8.24水+243483 17,798,800 1.167

2022.8.25木+220955 18,019,685 0.907

2022.8.26金+192413 18,212,025 0.870

2022.8.27土+180138 18,392,098 0.936

2022.8.28日+157817 18,549,883 0.876

2022.8.29月+ 95916 18,645,730 0.607

2022.8.30火+152546 18,798,234 1.590

2022.8.31水+169800 18,967,755 1.113

2022.9.1 木+149906 19,117,599 0.882

2022.9.2 金+128728 19,247,818 0.858

2022.9.3 土+123100 19,370,883 0.956

2022.9.4 日+107803 19,478,674 0.875

2022.9.5 月+ 68043 19,546,660 0.631

2022.9.6 火+112198 19,658,800 1.649

2022.9.7 水+129793 19,788,559 1.156

2022.9.8 木+112404 19,900,917 0.866

2022.9.9 金+ 99491 20,000,343 0.885

2022.9.10土+ 92741 20,093,062 0.932

2022.9.11日+ 81491 20,174,553 0.878

2022.9.12月+ 52918 20,227,410 0.649

2022.9.13火+ 87572 20,314,960 1.654

2022.9.14水+100277 20,415,217 1.145

2022.9.15木+ 85867 20,501,065 0.856

2022.9.16金+ 75966 20,577,005 0.884

2022.9.17土+ 70975 20,647,967 0.934

2022.9.18日+ 64044 20,712,002 0.902

2022.9.19月+ 38057 20,750,048 0.594

2022.9.20火+ 31747 20,781,769 0.834

2022.9.21水+ 69832 20,851,584 2.199

2022.9.22木+ 77383 20,928,946 1.108

2022.9.23金+ 63871 20,992,806 0.825

2022.9.24土+ 39218 21,032,017 0.614

2022.9.25日+ 46788 21,078,759 1.193

2022.9.26月+ 43587 21,122,314 0.931

2022.9.27火+ 43594 21,174,936 1.000

2022.9.28水+ 49304 21,224,252 1.131

2022.9.29木+ 42181 21,266,435 0.855

2022.9.30金+ 35997 21,301,608 0.853

2022.10.1土+ 35644 21,337,204 0.990

2022.10.2日+ 29171 21,366,371 0.818

2022.10.3月+ 14809 21,381,184 0.507

2022.10.4火+ 40671 21,421,835 2.746

2022.10.5水+ 41018 21,462,853 1.008

2022.10.6木+ 33827 21,496,595 0.824

2022.10.7金+ 29133 21,525,597 0.861

2022.10.8土+ 26725 21,552,308 0.917

2022.10.9日+ 22613 21,574,921 0.846

2022.10.10月+13038 21,552,357 0.576

2022.10.11火+13055 21,600,789 1.001

2022.10.12水+46389 21,647,189 3.553

2022.10.13木+45652 21,692,838 0.984

2022.10.14金+36277 21,729,116 0.794

2022.10.15土+35342 21,764,424 0.974

2022.10.16日+29415 21,793,839 0.832

2022.10.17月+14888 21,808,729 0.506

2022.10.18火+43272 21,852,002 2.906

2022.10.19水+43384 21,895,322 1.002

2022.10.20木+35948 21,931,271 0.828

2022.10.21金+31802 21,963,069 0.884

2022.10.22土+33874 21,996,941 1.065

2022.10.23日+30822 22,027,763 0.909

2022.10.24月+16507 22,044,273 0.535

2022.10.25火+48670 22,092,929 2.948

2022.10.26水+50146 22,142,938 1.030

2022.10.27木+42398 22,185,337 0.845

2022.10.28金+39280 22,224,618 0.926

2022.10.29土+44632 22,269,258 1.136

2022.10.30日+40407 22,309,665 0.905

2022.10.31月+21860 22,331,419 0.541

2022.11.1 火+66618 22,398,035 3.047

2022.11.2 水+70258 22,469,405 1.054

2022.11.3 木+67605 22,536,996 0.962

2022.11.4 金+32919 22,569,919 0.486

2022.11.5 土+75645 22,645,654 2.297

2022.11.6 日+65915 22,711,567 0.871

2022.11.7 月+30684 22,742,250 0.465

2022.11.8 火+83253 22,825,505 2.713

2022.11.9 水+87009 22,912,576 1.045

2022.11.14月+36581 23,249,777 0.420

2022.11.15火+105188 23,354,987 2.875

2022.11.16水+106689 23,461,673 1.014

2022.11.17木+ 92789 23,554,478 0.869

2022.11.18金+ 84272 23,638,752 0.908

2022.11.19土+ 90542 23,729,293 1.074

2022.11.20日+ 76938 23,806,281 0.849

2022.11.21月+ 41454 23,847,735 0.538

2022.11.22火+124005 23,971,740 2.991

2022.11.23水+133095 24,104,835 1.073

2022.11.24木+ 57895 24,162,730 0.435

2022.11.25金+118767 24,289,707 2.051

2022.11.26土+125387 24,415,093 1.055

2022.11.27日+ 97679 24,512,776 0.779

2022.11.28月+ 47814 24,560,589 0.489

2022.11.29火+129903 24,690,390 2.716

2022.11.30水+138116 24,828,451 1.063

2022.12.1 木+117778 24,946,231 0.852

2022.12.2 金+109596 25,055,827 0.930

2022.12.3 土+109825 25,165,653 1.002

2022.12.4 日+ 88752 25,254,425 0.808

2022.12.5 月+ 46846 25,301,276 0.527

2022.12.6 火+140279 25,441,555 2.994

2022.12.7 水+148797 25,590,250 1.060

2022.12.8 木+132989 25,723,242 0.893

2022.12.9 金+127292 25,850,600 0.957

2022.12.10土+136249 25,986,759 1.070

2022.12.11日+105662 26,092,421 0.775

2022.12.12月+ 60957 26,166,190 0.576

2022.12.13火+179409 26,345,590 2.943

2022.12.14水+190383 26,535,860 1.061

2022.12.15木+167979 26,703,839 0.882

2022.12.16金+153423 26,857,199 0.913

2022.12.17土+158807 27,016,003 1.035

2022.12.18日+135522 27,151,525 0.853

2022.12.19月+ 69140 27,220,667 0.510

2022.12.20火+189986 27,410,660 2.747

2022.12.21水+206415 27,616,982 1.086

2022.12.22木+183883 27,800,850 0.890

2022.12.23金+174082 27,974,931 0.946

2022.12.24土+177739 28,152,671 1.021

2022.12.25日+148810 28,301,479 0.837

2022.12.26月+ 75039 28,376,500 0.504

2022.12.27火+208248 28,585,193 2.775

2022.12.28水+215964 28,801,080 1.037

2022.12.29木+191948 28,993,032 0.888

2022.12.30金+148076 29,141,107 0.771

2022.12.31土+106412 29,247,521 0.718

2023.1.1 日+ 86442 29,333,963 0.696

2023.1.2 月+ 75883 29,409,846 0.877

2023.1.3 火+ 90436 29,500,282 1.191

2023.1.4 水+104616 29,604,896 1.156

2023.1.5 木+231022 29,835,917 2.208

2023.1.6 金+246510 30,083,561 1.067

2023.1.7 土+238650 30,322,255 0.968

2023.1.8 日+188607 30,510,863 0.790

2023.1.9 月+ 92723 30,603,585 0.491

2023.1.10 火+ 74717 30,678,527 0.805

2023.1.11 水+203378 30,882,703 2.722

2023.1.12 木+183224 31,065,927 0.901

2023.1.13 金+143383 31,209,299 0.782

2023.1.14 土+132373 31,341,673 0.923

2023.1.15 日+107138 31,448,811 0.809

2023.1.16 月+ 52608 31,501,881 0.491

2023.1.17 火+129829 31,631,728 2.468

2023.1.18 水+123650 31,755,373 0.952

2023.1.19 木+ 95971 31,851,344 0.776

2023.1.20 金+ 82260 31,933,875 0.857

2023.1.21 土+ 79033 32,012,830 0.960

2023.1.22 日+ 63844 32,076,731 0.807

2023.1.23 月+ 31664 32,108,402 0.495

2023.1.24 火+ 83353 32,191,662 2.632

2023.1.25 水+ 78796 32,270,472 0.945

2023.1.26 木+ 60130 32,330,721 0.763

2023.1.27 金+ 53863 32,387,781 0.895

2023.1.28 土+ 54845 32,442,626 1.018

2023.1.29 日+ 44294 32,486,920 0.807

2023.1.30 月+ 20830 32,507,759 0.470

2023.1.31 火+ 58596 32,566,313 2.813

2023.2.1 水+ 55012 32,621,333 0.938

2023.2.2 木+ 45500 32,666,832 0.827

2023.2.3 金+ 39830 32,706,852 0.875

2023.2.4 土+ 38594 32,745,546 0.969

2023.2.5 日+ 32142 32,777,588 0.832

2023.2.6 月+ 15254 32,792,854 0.474

2023.2.7 火+ 42314 32,835,171 2.774

2023.2.8 水+ 41253 32,876,313 0.974

2023.2.9 木+ 32797 32,908,794 0.795

2023.2.10 金+ 28521 32,937,315 0.869

2023.2.11 土+ 27468 32,964,781 0.962

2023.2.12 日+ 13203 32,977,984 0.480

2023.2.13 月+ 9380 32,987,364 0.710

2023.2.14 火+ 32426 33,019,790 3.456

2023.2.15 水+ 28432 33,048,221 0.876

2023.2.16 木+ 21271 33,069,491 0.748

2023.2.17 金+ 18463 33,087,953 0.868

2023.2.18 土+ 17132 33,105,085 0.927

2023.2.19 日+ 14164 33,119,249 0.826

2023.2.20 月+ 6793 33,125,044 0.479

2023.2.21 火+ 19642 33,145,696 2.891

2023.2.22 水+ 18625 33,164,322 0.948

2023.2.23 木+ 15029 33,179,351 0.806

2023.2.24 金+ 6281 33,185,632 0.417

2023.2.25 土+ 15226 33,200,858 2.425

2023.2.26 日+ 12192 33,213,050 0.800

2023.2.27 月+ 5191 33,218,245 0.425

2023.2.28 火+ 15004 33,233,249 2.890

2023.3.1 水+ 13799 33,247,054 0.919

2023.3.2 木+ 11515 33,258,568 0.834

2023.3.3 金+ 10486 33,269,054 0.910

2023.3.4 土+ 10378 33,279,432 0.990

2023.3.5 日+ 8668 33,288,102 0.835

2023.3.6 月+ 4150 33,292,256 0.478

2023.3.7 火+ 12312 33,304,567 2.966

2023.3.8 水+ 11722 33,316,289 0.952

2023.3.9 木+ 9833 33,326,123 0.838

2023.3.10 金+ 9117 33,335,240 0.927

2023.3.11 土+ 9083 33,344,323 0.996

2023.3.12 日+ 6987 33,351,310 0.769

2023.3.13 月+ 3236 33,354,546 0.463

2023.3.14 火+ 10328 33,364,873 3.191

2023.3.15 水+ 9406 33,374,191 0.910

2023.3.16 木+ 7667 33,381,858 0.815

2023.3.17 金+ 6906 33,388,764 0.900

2023.3.18 土+ 7123 33,395,887 1.031

2023.3.19 日+ 5911 33,401,798 0.829

2023.3.20 月+ 2617 33,404,416 0.442

2023.3.21 火+ 9001 33,413,417 3.439

2023.3.22 水+ 4181 33,417,598 0.464

2023.3.23 木+ 8815 33,426,412 2.108

2023.3.24 金+ 8536 33,434,948 0.968

2023.3.25 土+ 8299 33,443,246 0.972

2023.3.26 日+ 6167 33,449,413 0.743

2023.3.27 月+ 2775 33,452,130 0.445

2023.3.28 火+ 8371 33,460,499 3.016

2023.3.29 水+ 8246 33,468,738 0.985

2023.3.30 木+ 7179 33,476,359 0.870

2023.3.31 金+ 6745 33,483,384 0.939

2023.4.1 土+ 7426 33,490,810 1.100

2023.4.2 日+ 6262 33,497,076 0.843

2023.4.3 月+ 3110 33,500,186 0.496

2023.4.4 火+ 9701 33,509,887 3.119

2023.4.5 水+ 9520 33,519,414 0.981

2023.4.6 木+ 8580 33,527,994 0.901

2023.4.7 金+ 8300 33,536,294 0.967

2023.4.8 土+ 8484 33,544,778 1.022

2023.4.9 日+ 7012 33,551,790 0.826

2023.4.10 月+ 3176 33,554,968 0.452

2023.4.11 火+ 10219 33,565,187 3.217

2023.4.12 水+ 10068 33,575,254 0.985

2023.4.13 木+ 9162 33,584,417 0.910

2023.4.14 金+ 8351 33,592,769 0.911

2023.4.15 土+ 8550 33,601,319 1.023

2023.4.16 日+ 6993 33,608,312 0.817

2023.4.17 月+ 3379 33,611,691 0.483

2023.4.18 火+ 11901 33,623,591 3.522

2023.4.19 水+ 12022 33,635,586 1.010

2023.4.20 木+ 10521 33,646,107 0.875

2023.4.21 金+ 10104 33,656,213 0.960

2023.4.22 土+ 10716 33,666,931 1.060

2023.4.23 日+ 8484 33,675,415 0.791

2023.4.24 月+ 4046 33,679,462 0.476

2023.4.25 火+ 12847 33,692,308 3.175

2023.4.26 水+ 13094 33,705,402 1.019

2023.4.27 木+ 11844 33,717,247 0.904

2023.4.28 金+ 11402 33,728,648 0.962

2023.4.29 土+ 13177 33,741,825 1.155

2023.4.30 日+ 6466 33,748,291 0.490

2023.5.1 月+ 5041 33,753,332 0.779

2023.5.2 火+ 17349 33,770,684 3.441

2023.5.3 水+ 16505 33,787,190 0.951

2023.5.4 木+ 7079 33,794,269 0.428

2023.5.5 金+ 5819 33,800,088 0.822

2023.5.6 土+ 6267 33,806,355 1.077

2023.5.7 日+ 14637 33,820,992 2.335

2023.5.8 月+ 9401 33,830,420 0.642

日本の感染者増加と死亡増加の状況は、世界合計と酷似していたが、最近の状況は変化している。

急に減少してきたが、また急激に増加して再び7波よりも急に減少してきた。

曜日ごとの増加率は前週と似てはいるが、多少増えている。

4月に入ってから微増し、4月末からさらに微増してきた。

(注):世界の状況は2023年3月10日まで表示。

日本の状況は引き続き表示。

日本の毎日のデータの提供は2023/5/8で終了。

--------------------------------------

2020.2.15土曜日、新型コロナウイルスの抗体を調べてみたいと思う。

目 次

2022.1.25

2020.2.15

2020.2.16 IgA

2020.2.18

2020.2.19 ウイルスになったつもりで

2020.2.20

2020.2.21

2020.2.22 アビガン

2020.2.23

2020.3.1

2020.3.3

2020.3.4

2020.3.5 IgA

2020.3.10 レムデシベル アビガン

2020.3.13 プラスミド、DNAワクチン

2020.3.18

2020.3.23 RNA

2020.3.24

2020.3.26 免疫グロブリン

2020.3.26_2

2020.3.27

2020.3.28 アビガン カレトラ レムデシベル

2020.3.29

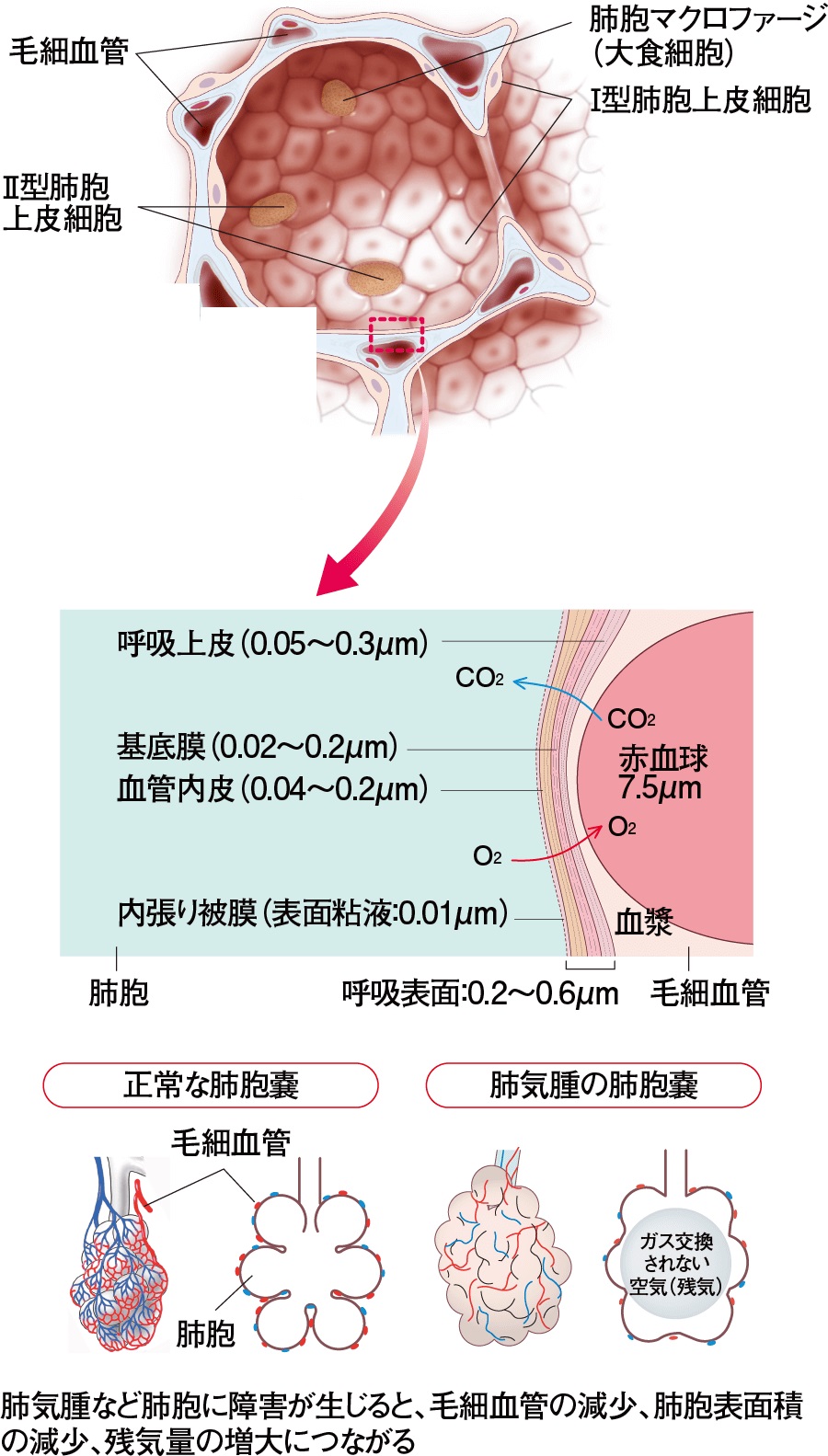

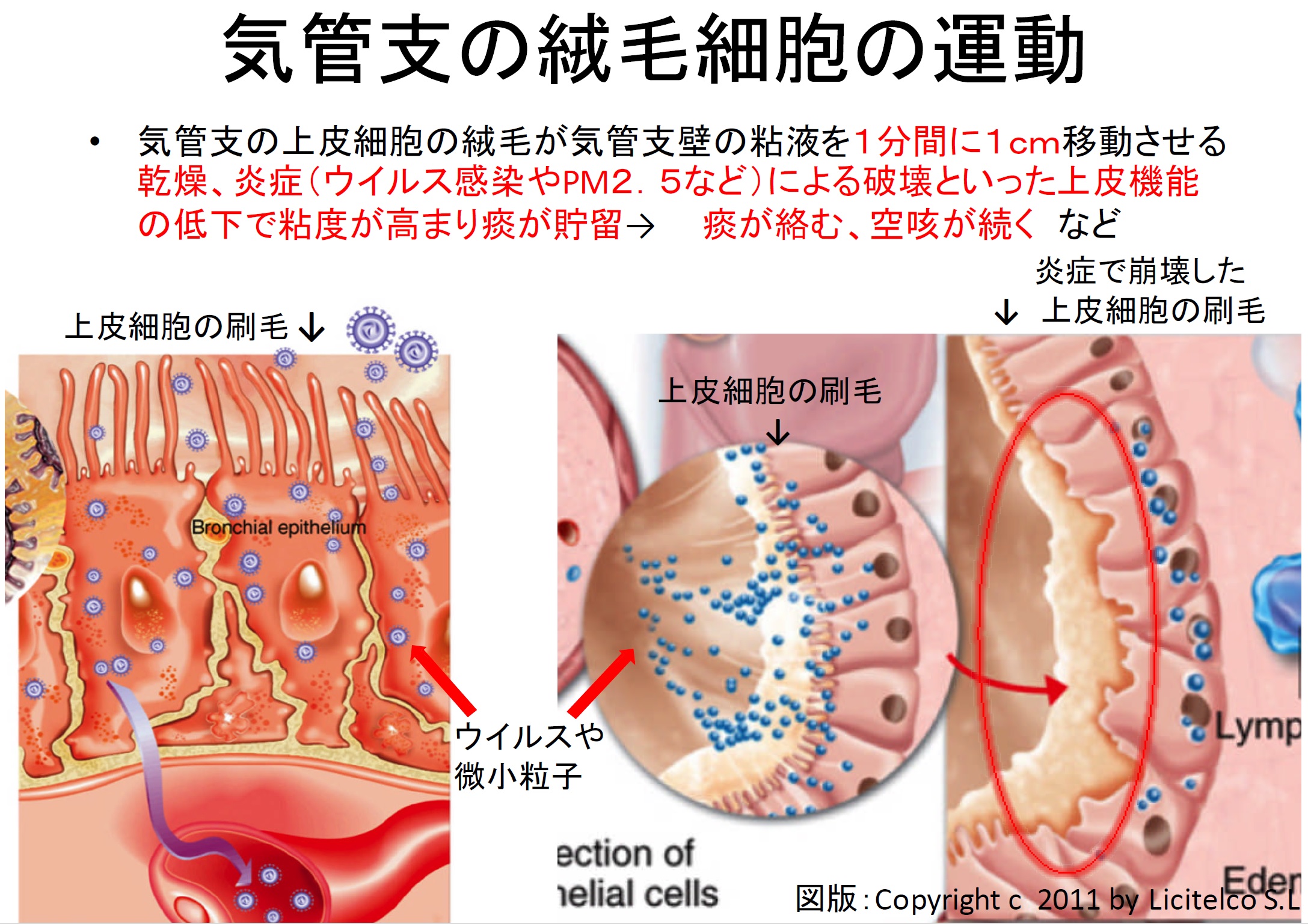

2020.4.2 肺炎

2020.4.3

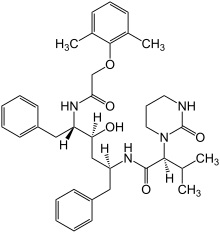

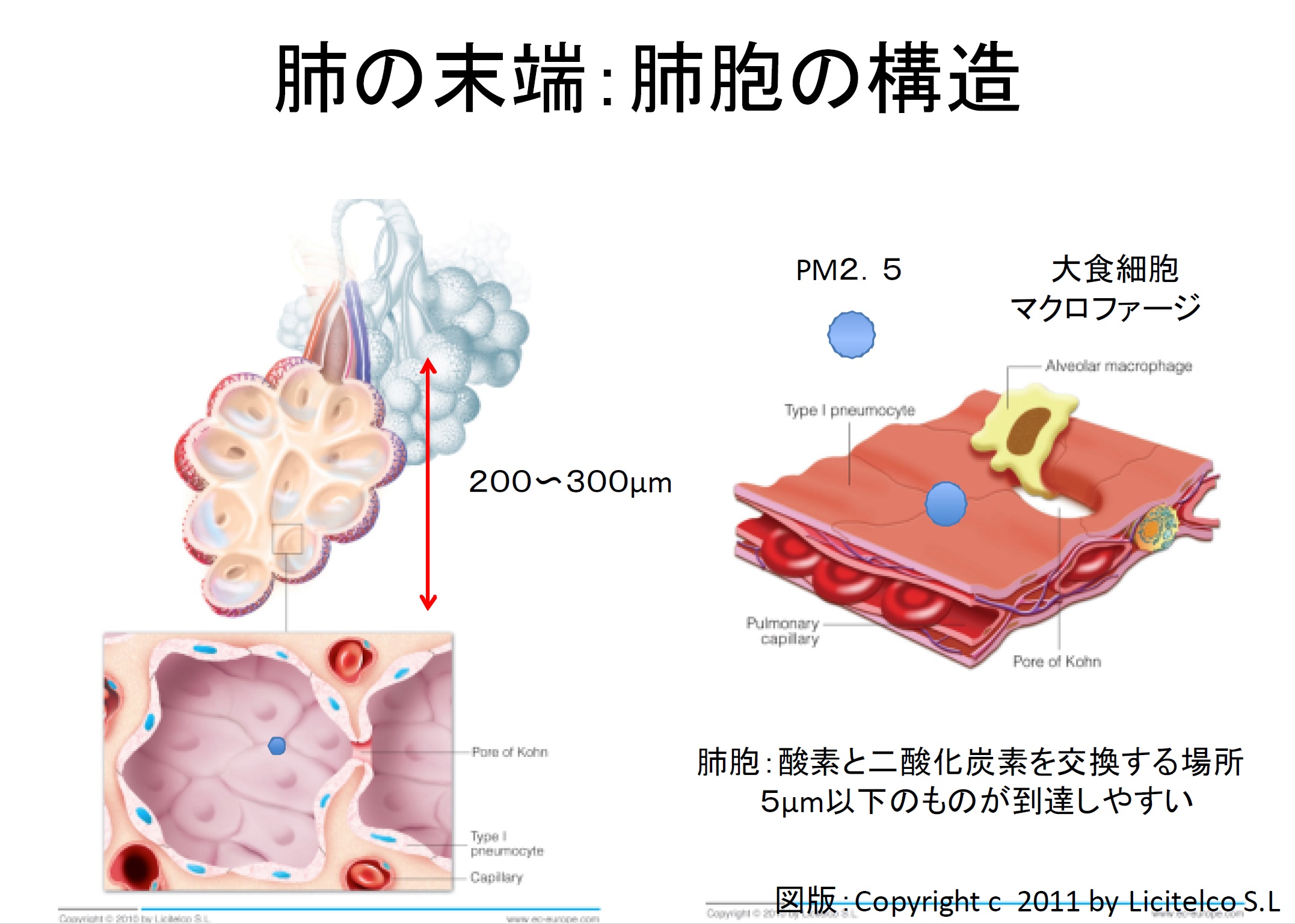

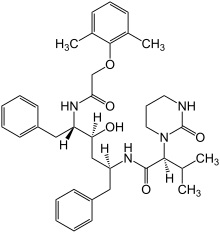

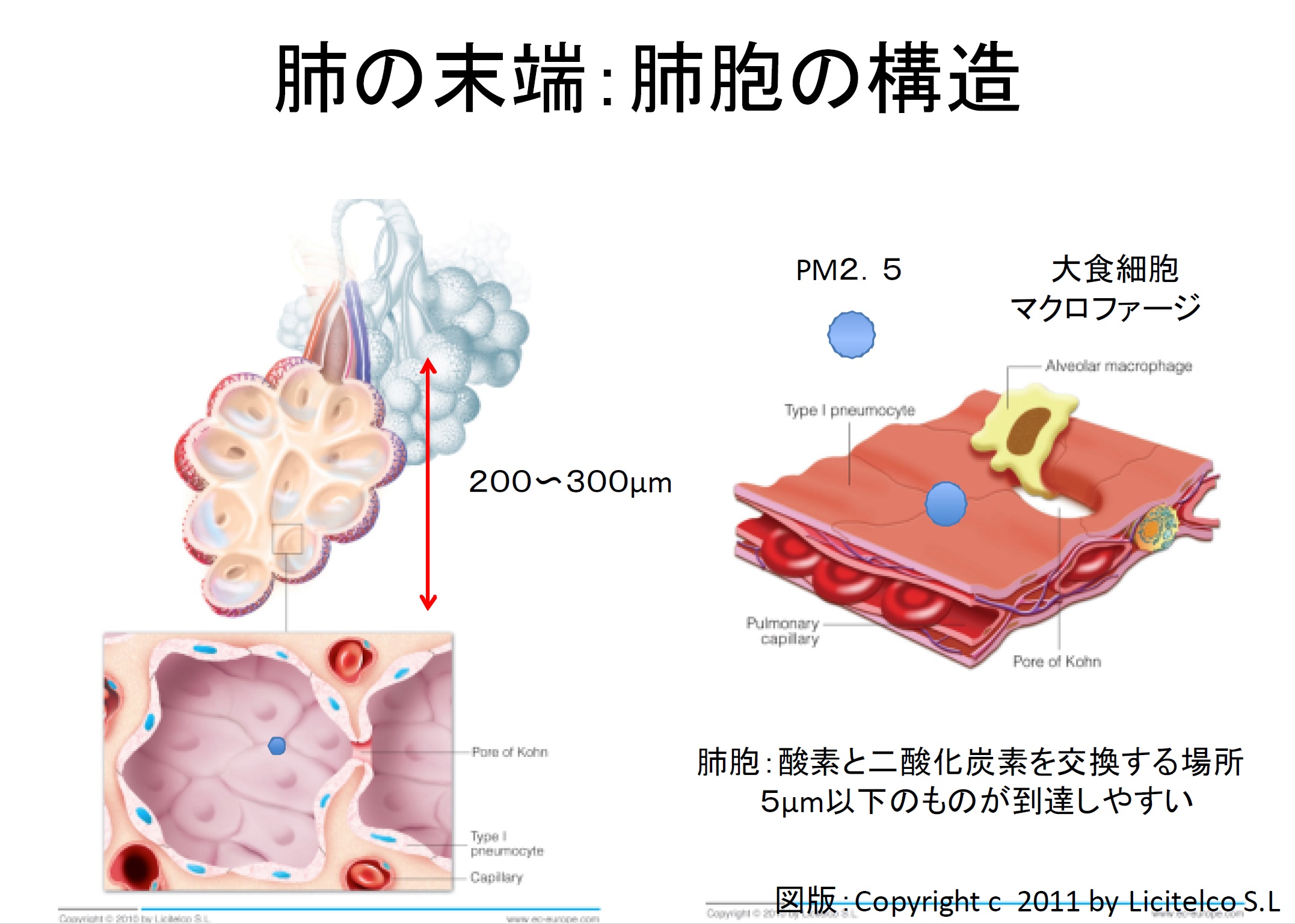

2020.4.4 肺胞

2020.4.5

2020.4.7 肺の発生

2020.4.8 マクロファージ

2020.4.9

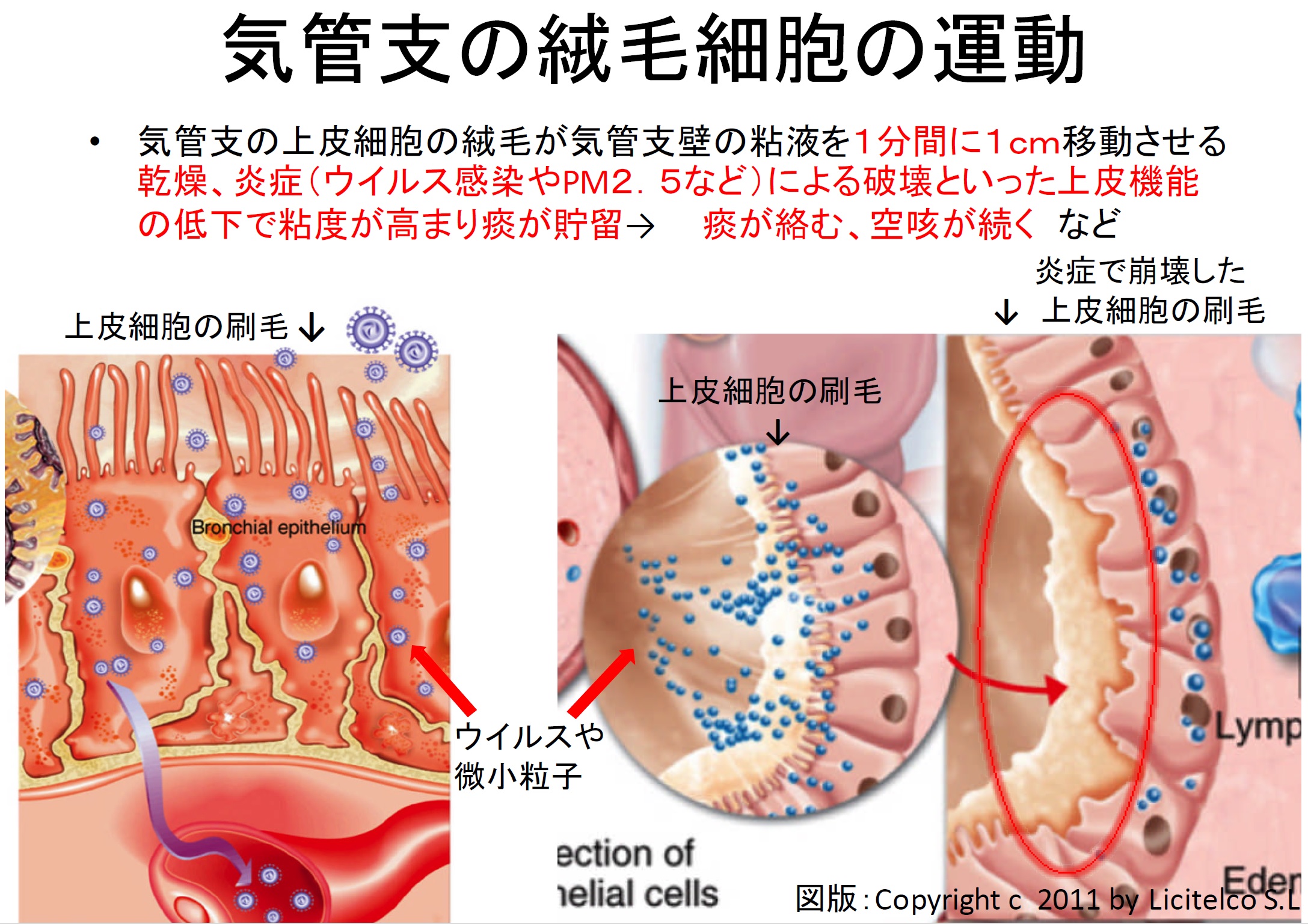

2020.4.10 間質性肺炎

2020.4.13

2020.4.15

2020.4.17 経鼻粘膜投与型ワクチン

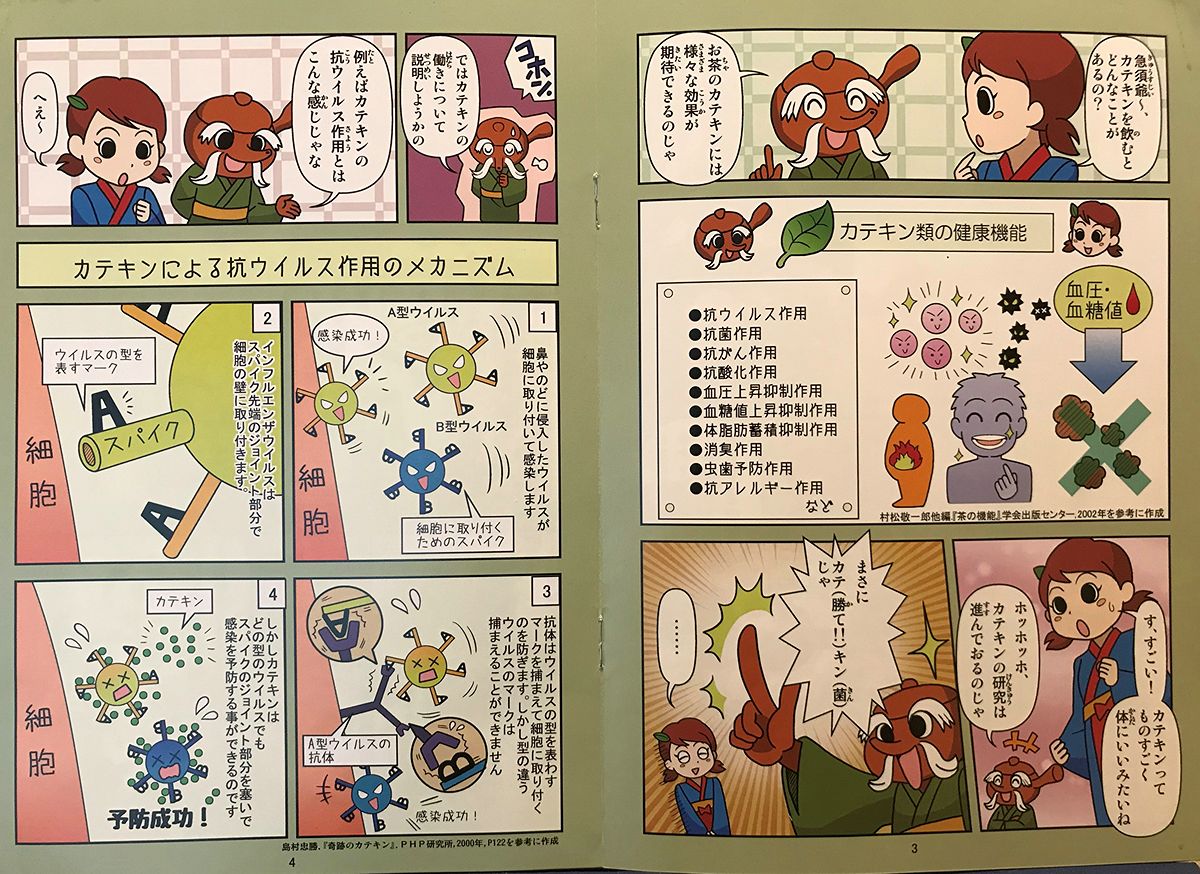

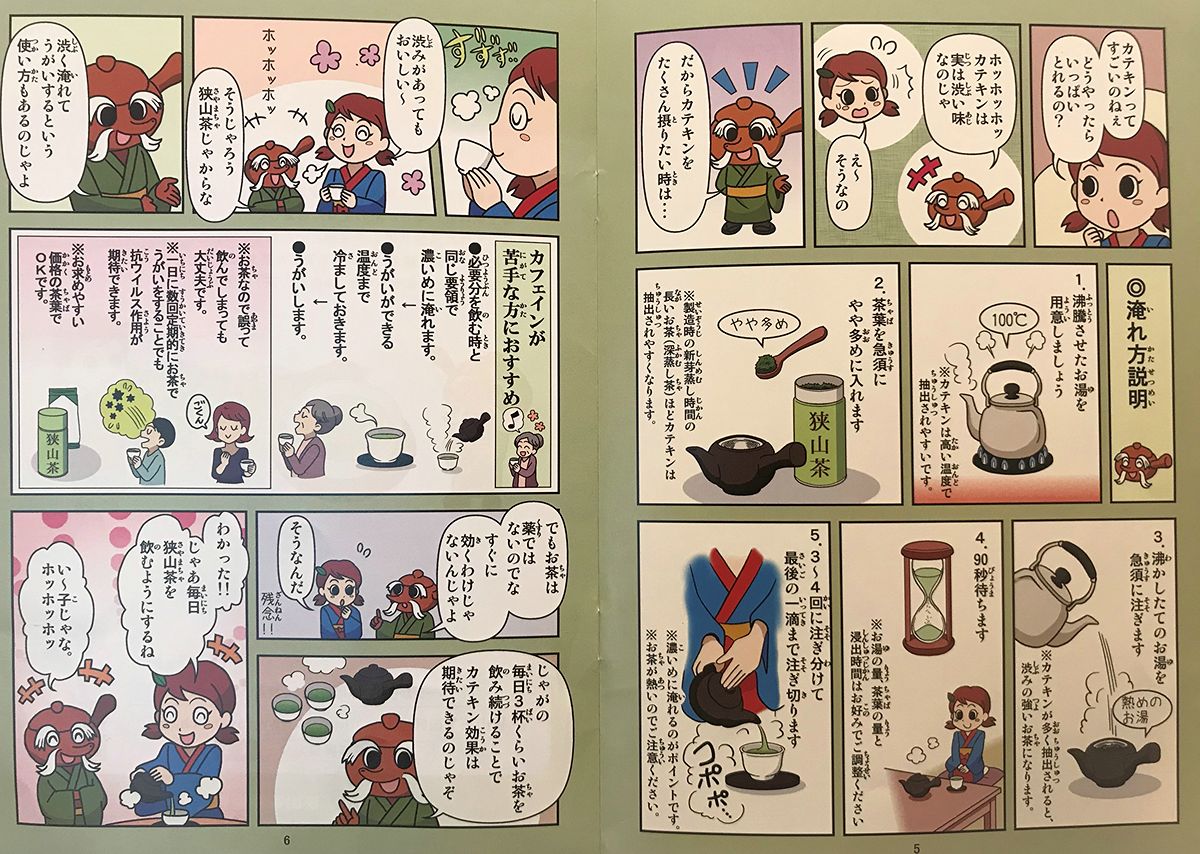

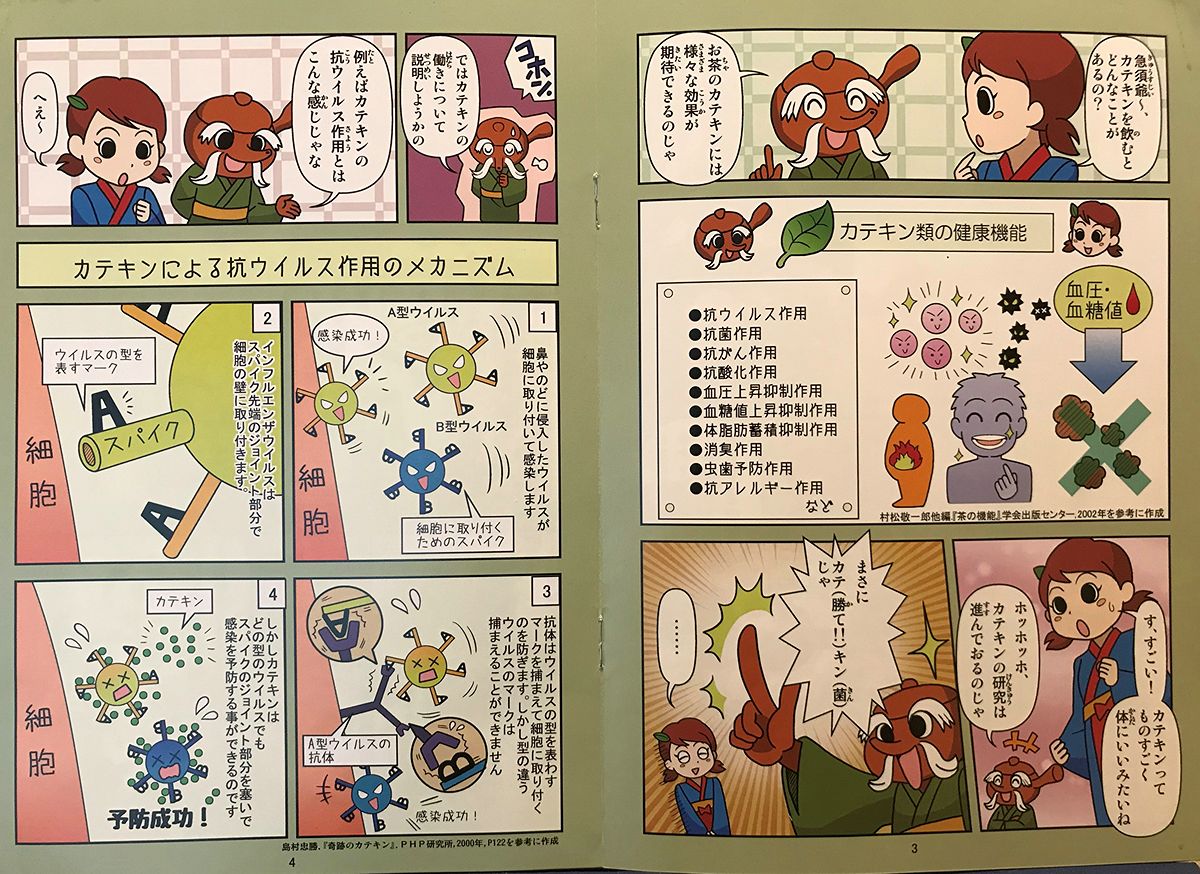

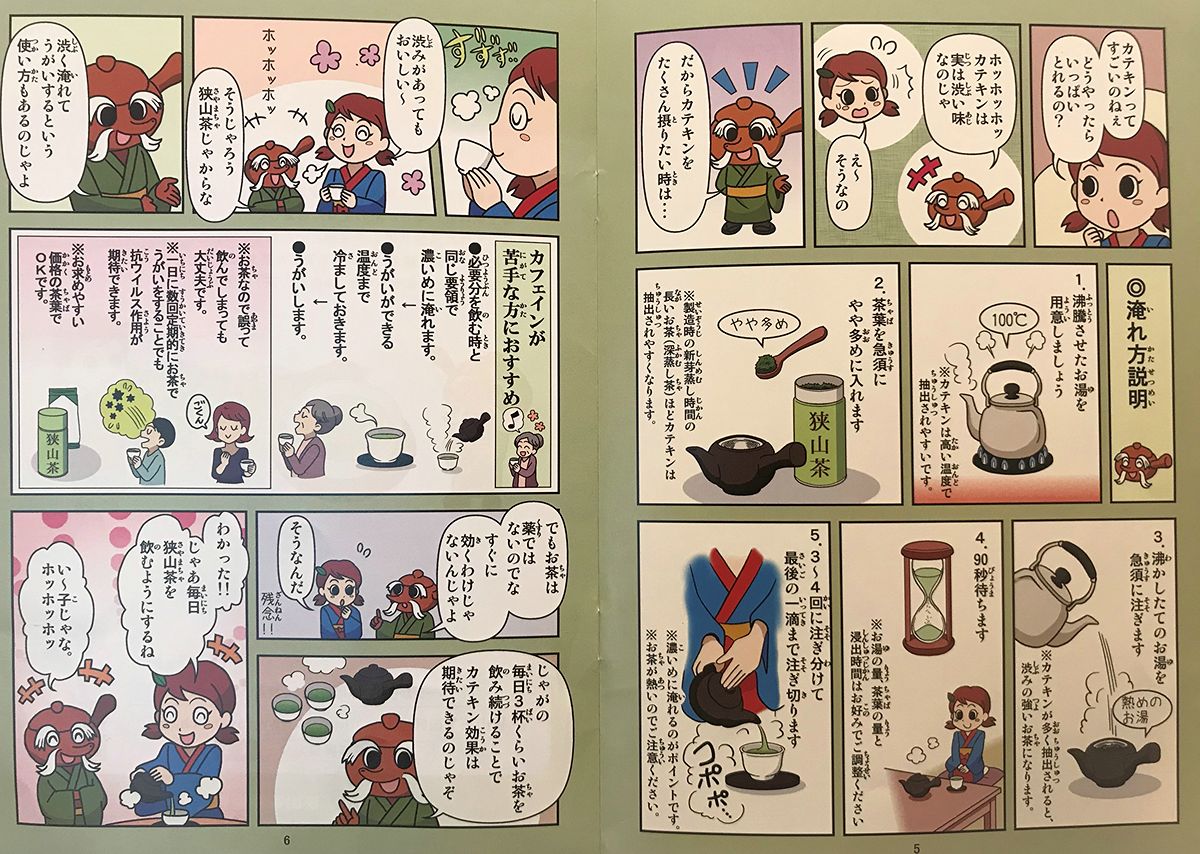

2020.4.18 カテキン、スパイクタンパク質

2020.4.19

2020.4.20 アビガン(ファビピラビル)

2020.4.26 IgA

2020.4.29 COVID-19 spike

2020.5.4 アクテムラ

2020.5.5 ヒドロキシクロロキン

2020.5.6 イベルメクチン

2020.5.9 フサン

2020.5.16 四量体のIgA抗体

2020.5.20 抗体

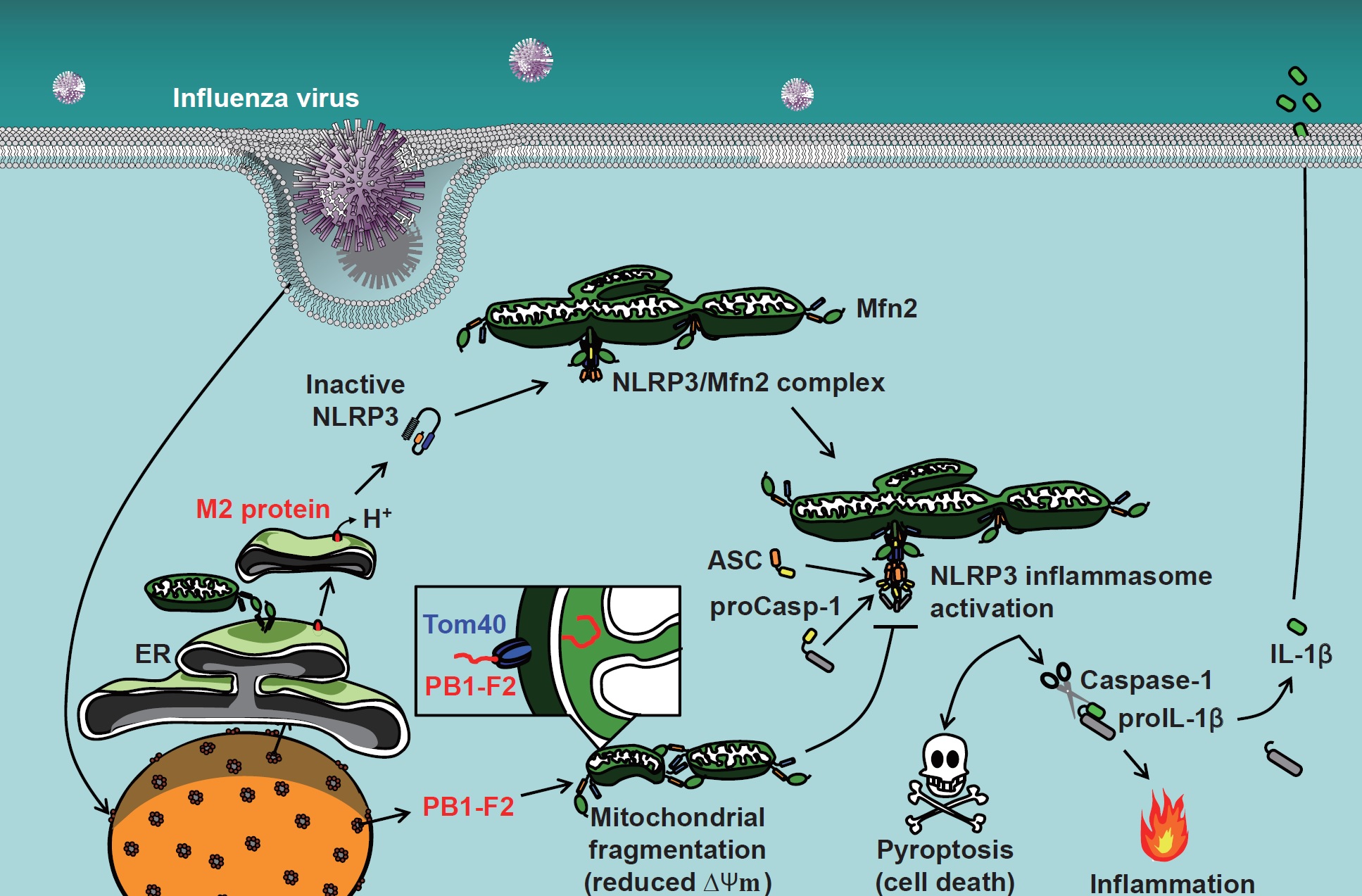

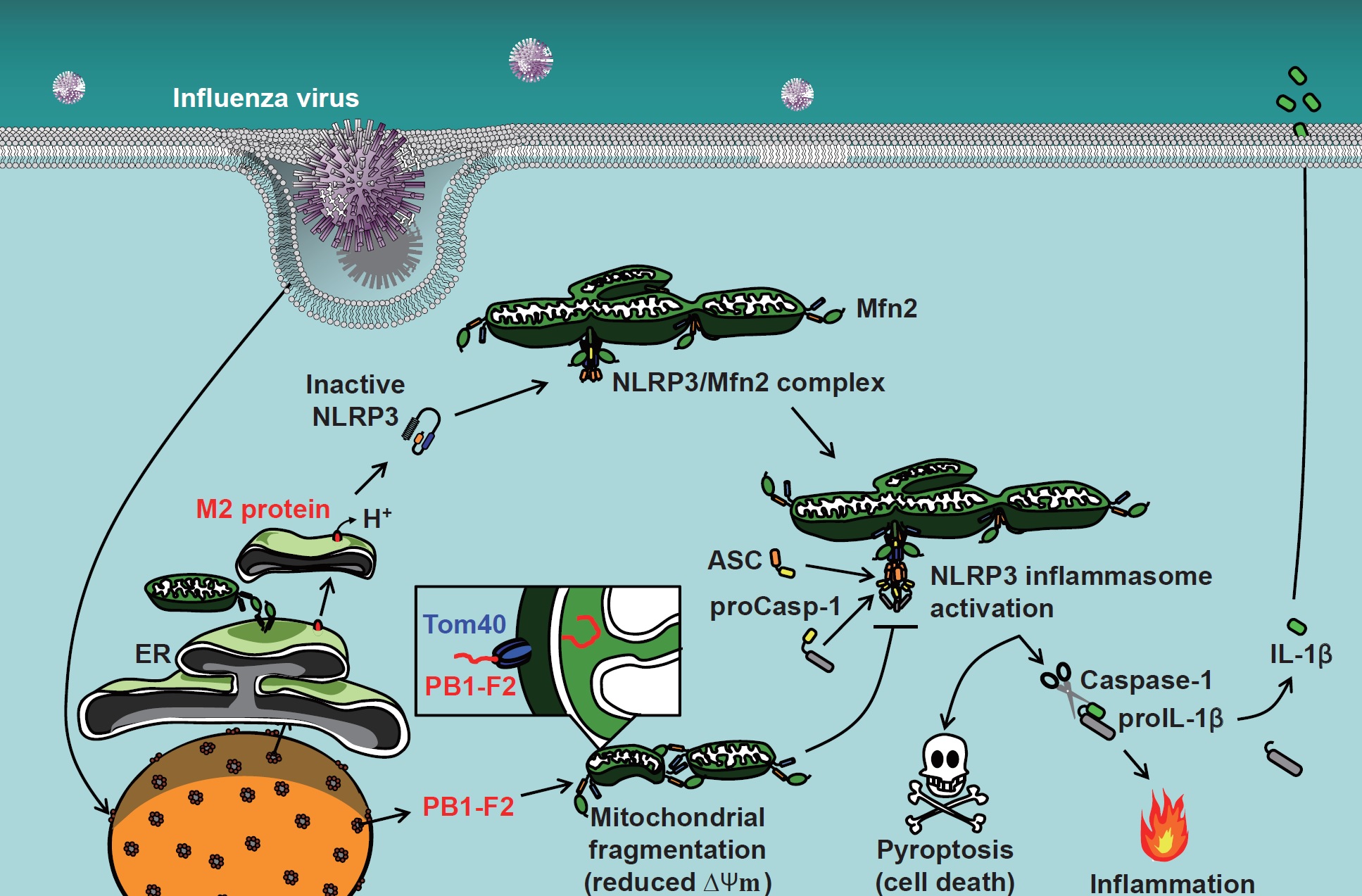

2020.6.1 インフルエンザウイルス認識機構、IgA抗体

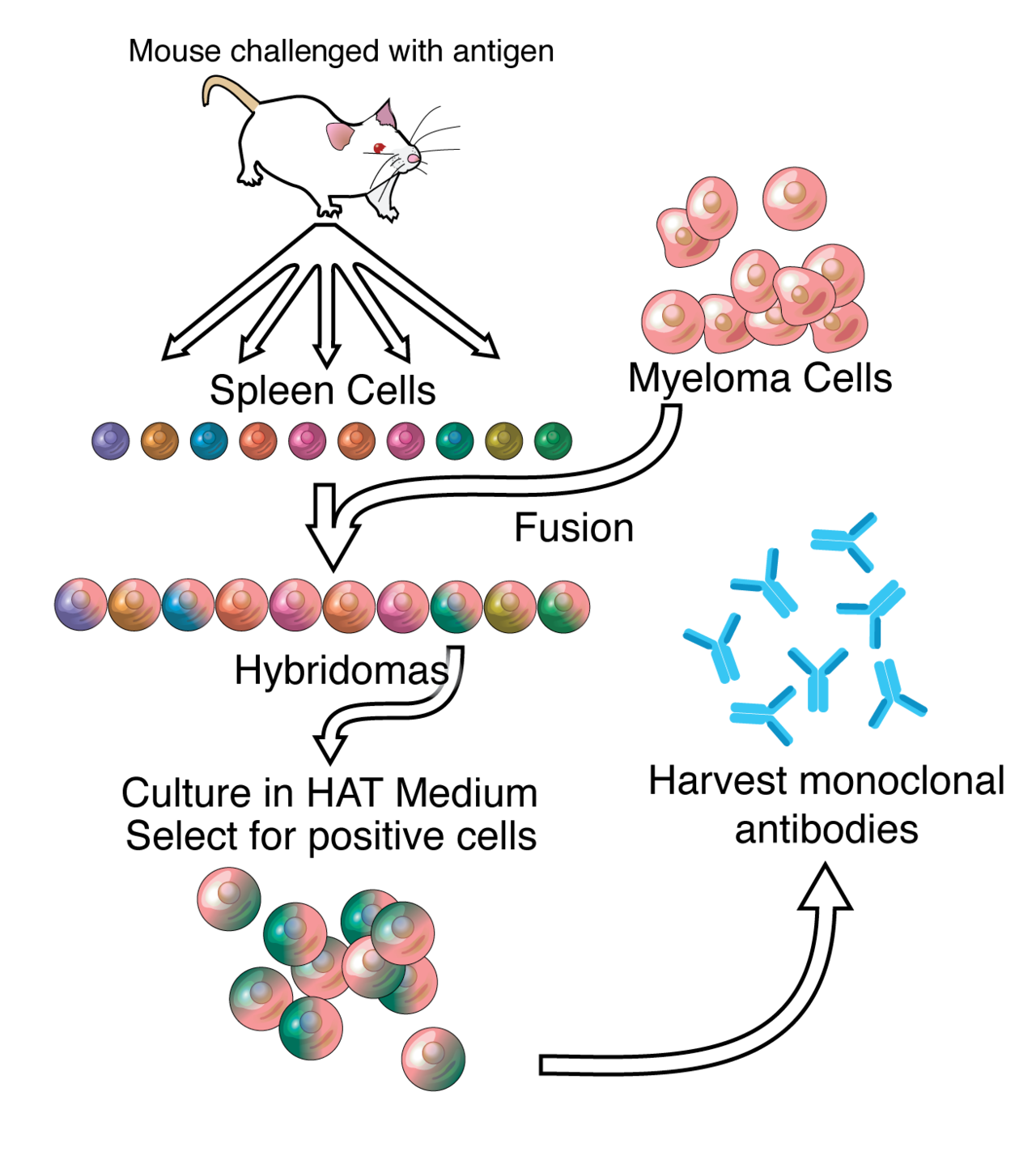

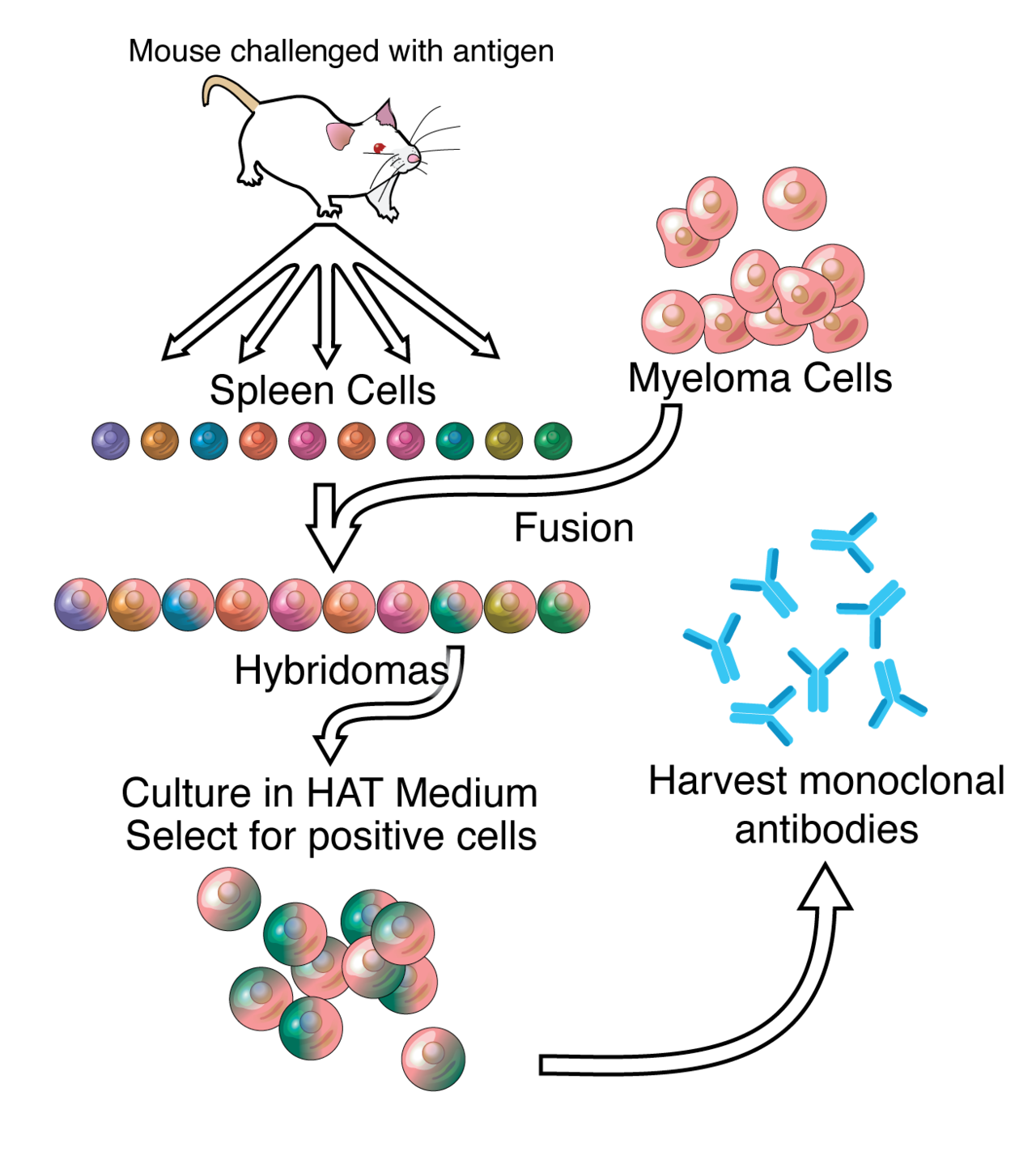

2020.10.22 モノクロナール抗体

2022.1.25

目次へ

引用:Wikipeda

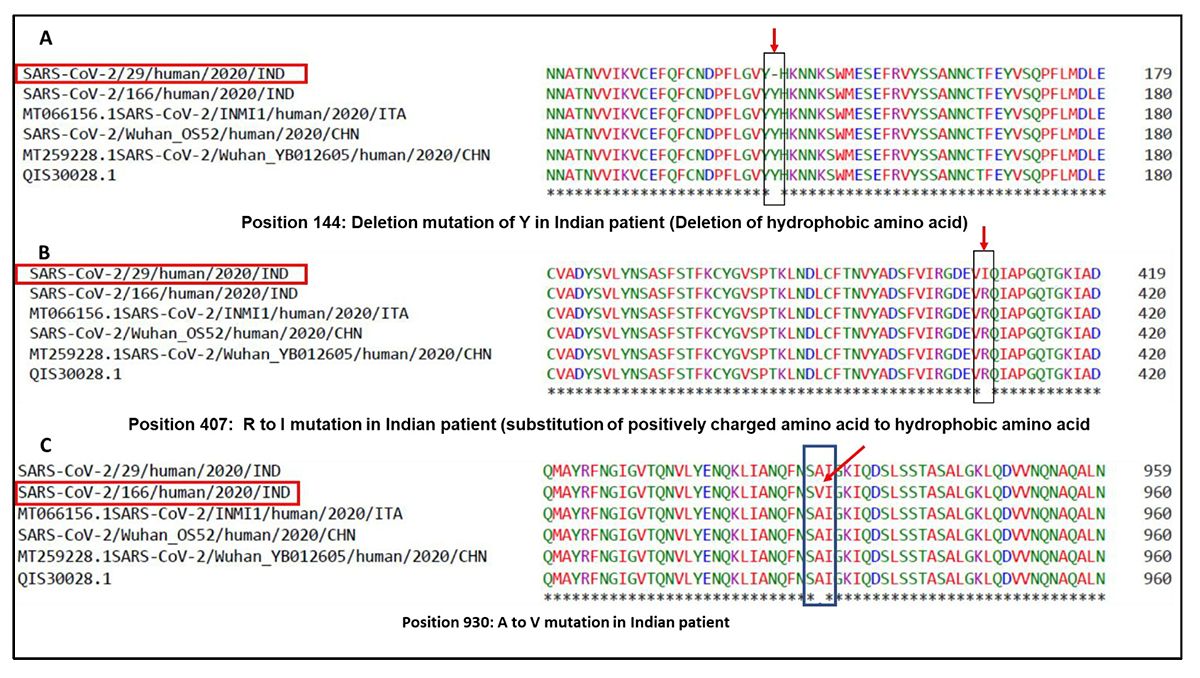

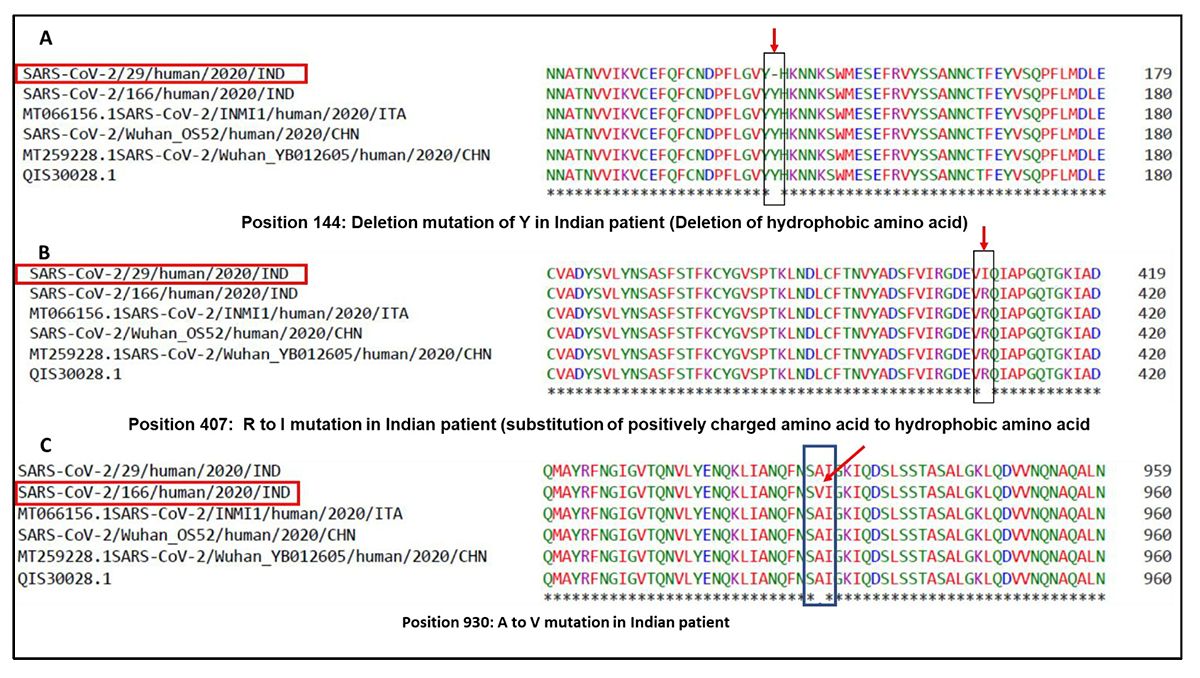

オミクロン株には多数の変異が存在し、科学者はいくつかの変異を懸念している。

32の変異は、感染によって生成された抗体や広く投与されている多くのワクチンの主な抗原の標的となっている、スパイクタンパク質に影響がある。

これらの変異の多くは、他の株では観察されていないものである。

変異株は、30のアミノ酸の変化で特徴付けられる。元のウイルスと比較して、スパイクタンパク質に3つの小さな欠失と1つの小さな挿入がある。

そのうち15個は受容体結合ドメイン (RBD)(残基319-541)にある。

また、他のゲノム領域でも多くの変更や削除が行われている。

注目すべき点は、SARS-CoV-2の感染力を増加させるフーリン切断部位に3つの変異を持っていることである。

フーリンはタンパク質であり、ヒトではFURIN遺伝子にコードされている。

その遺伝子は、FESとして知られているがん遺伝子の上流にあるので、FUR(FES Upstream Region)と呼ばれ、そのためそのタンパク質はフーリン(furin)と名付けられた。

その遺伝子によってコードされるタンパク質は、酵素であり、サブチリシン様プロタンパク質転換酵素ファミリーに属する。

このファミリーを構成するタンパク質は、活性がないタンパク質前駆体を生物学的に活性のある産物に加工するプロタンパク質転換酵素である。

このコードされたタンパク質はカルシウム依存セリンエンドプロテアーゼであり、活性部位の対となる塩基性アミノ酸のところでタンパク質前駆体を効率的に切断する。

フーリンはまたHIVウイルスの構築に先立ち、HIVエンベロープのポリプロテイン前駆体のgp160をgp120とgp41に切断するタンパク質分解酵素の一つであると考えられている。

この遺伝子は腫瘍の進行でも役割を果たすと考えられている。

2020.2.15

目次へ

12月から感染が始まっている新型コロナウイルスは急速に感染者が増加し、SARS、MERSをはるかに上回る勢いで広まっているようだ。

ウイルスが生体に感染したとき、抗体反応はどうなっているのだろう。

引用:https://kotobank.jp/word/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%8A%97%E4%BD%93%E4%BE%A1-2121212

ウイルス抗体価というものがあるそうだ。

体の中に侵入してきた、あるウイルス(抗原)に対して対抗する物質(抗体)の力価(量や強さ)のこと。

ウイルスの大きさは、20~450nm。例えば風疹ウイルスは直径約70nm。

ウイルスに感染すると、侵入ウイルスは標的臓器で増殖し、感染症が発症する。

発症とほぼ時を同じくしてIgM抗体が、続いてIgG抗体が出現、血液中で上昇する。

引用:https://ruo.mbl.co.jp/bio/support/method/antibody-isotype.html

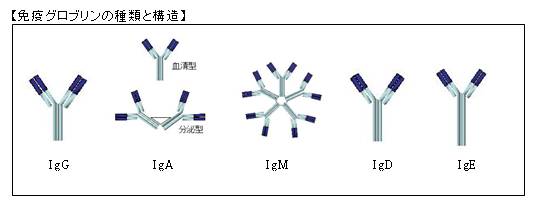

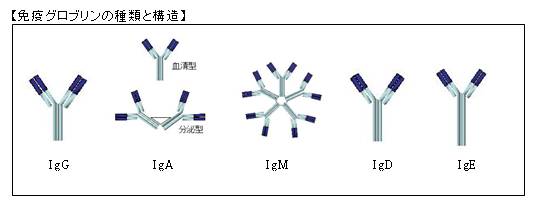

ヒトでは抗体は大別してIgM、IgD、IgG、IgA、IgEの5種類があり、これを抗体のアイソタイプと呼びます。

アイソタイプはH鎖によって決定されます。

このH鎖の違いによって、各アイソタイプの性質や役割は大きく異なります。

IgG

血液(血漿中)に最も多い抗体です。

ヒト免疫グロブリン(抗体)の70-75%を占めます。

危険因子の無毒化、白血球やマクロファージによる抗原・抗体複合体の認識に重要です。

胎児には血液を介してIgGが供給され、赤ちゃんの免疫が発達するまで子供を守ります。

IgM

ヒト免疫グロブリンの約10%を占めます。

通常血液中に存在します。

基本のY構造が5つ結合した格好をしています。

感染微生物に対してまず最初にB細胞から産生されます。

抗原の侵入に際して最初にB細胞から産生されます。

IgMの抗原に対する親和性は一般的にIgGに比べて弱いとされていますが、5-6量体化することでその結合力を補っています。

また細胞表面上の膜分子に結合することでシグナルを入力する活性を発揮することもあります。

IgA

ヒト免疫グロブリンの10-15%を占めます。

IgAは2つのIgAが結合した格好をしています。

血清、鼻汁、唾液、母乳中、腸液に多く存在します。

母乳に含まれるIgAが新生児の消化管を病原体から守っています。

IgE

ヒト免疫グロブリンの0.001%以下と極微量しか存在しません。

本来、寄生虫に対する免疫応答のために存在すると考えられていますが、寄生虫感染がまれな地域ではアレルギーに大きく関与しています。

IgD

ヒト免疫グロブリンの1%以下です。

B細胞による抗体産生の誘導に関与すると言われてますが、正確な機能はよくわかっていません。

----------------------------------------

これによると、IgG、IgM、IgAがコロナウイルスに関係ありそうだ。

鼻汁に付着したウイルスは、まず、IgAが反応するのだろうか。

次いで、血液中のIgM、そして最後に、ウイルスの無毒化、白血球やマクロファージによる抗原・抗体複合体の認識が始まる。

----------------------------------------

引用:https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/life-science/antibodies/antibodies-learning-center/antibodies-resource-library/antibody-methods/immunoglobulin-igm-class.html

血清 IgM は、哺乳類において五量体として存在し、正常ヒト血清 Ig 含量の約 10% を占めます。

ほとんどの抗原に対して優れた一次免疫応答を示し、最も効率的な補体固定能を持つ免疫グロブリンです。

また、IgM は単量体として B リンパ球の細胞膜上にも発現します。

この形態では、B細胞抗原受容体がH鎖とともに細胞膜上に発現しており、それぞれには膜に固定するための付加的な疎水性ドメインが含まれます。

血清 IgM の各単量体は、ジスルフィド結合および結合 (J) 鎖によって互いに結合します。

五量体構造内の 5 つの各単量体は、2 つの軽鎖 (κ または λ) および 2 つの重鎖から構成されます。

IgG (および上記の一般構造) とは異なり、IgM 単量体の重鎖は、1 つの可変領域と 4 つの定常領域からなり、ヒンジ領域は付加的な定常ドメインにより置換されます。

IgM は侵入した微生物上のエピトープを認識し、細胞凝集を生じさせます。

その後、この抗体-抗原免疫複合体は、補体固定またはマクロファージによる受容体媒介エンドサイトーシスによって破壊されます。

IgM は、最初に新生児で合成される免疫グロブリンクラスであり、自己免疫疾患の病態形成において役割を果たします。

・免疫グロブリン M は、次の 2 つのうち 1 つの形態を取ります:

・全ての重鎖が同一であり、全ての軽鎖が同一である五量体

・単量体 (例えば、B 細胞受容体として B リンパ球上に見られる)

大きな五量体構造では、連結可能な距離にある、より小さい IgG 抗体の分子上のエピトープ間で架橋が構築されています。

IgM は、免疫応答の間に形成される最初の抗体です。

理論上、その五量体構造には 10ヵ所の遊離抗原結合部位があり、高い結合活性を持つことから、IgM は凝集や細胞溶解反応に関係しています。

10 個の Fab 部分の間には立体配座の制約があるため、IgM の抗体価は 5 価しかありません。

また、IgM は IgG ほど汎用性がありません。

しかしながら、IgM は補体活性化および凝集に極めて重要です。

IgM は主にリンパ液と血液中に見られ、疾患の初期段階における非常に効果的な中和剤です。

IgM レベルの上昇は、細菌の感染または抗原への曝露の兆候である可能性があります。

----------------------------------------

これによると、IgMは、ウイルスの表面を五量体構造で覆って、凝集させるようだ。

----------------------------------------

引用:https://ja.strephonsays.com/difference-between-igg-and-igm

主な違い - IgGとIgM

外来物質の抗原に結合する免疫系のタンパク質は、免疫グロブリン(Ig)または抗体として知られています。

それらはバクテリア、ウイルス、寄生虫などの病原体と戦うために作られています。

Igの主な機能は、外来病原体の破壊を促進することです。

IgGおよびIgMは2つのクラスの免疫グロブリンです。

IgGとIgMの違いは、 IgGは疾患に対する後期段階の反応を表し、一方、IgMは特定の抗原への曝露の直後に産生される。

IgGは体全体に見られ、主に体液中に見られ、一方IgMは血液およびリンパ液中に見いだされる。

IgGは特定の抗原に対する長期的な応答を確立して長期にわたる免疫を提供し、IgMは短期間の反応を確立する。

----------------------------------------

これによると、IgMで初期対応し、IgGで長期対応するようだ。

----------------------------------------

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E4%BD%93

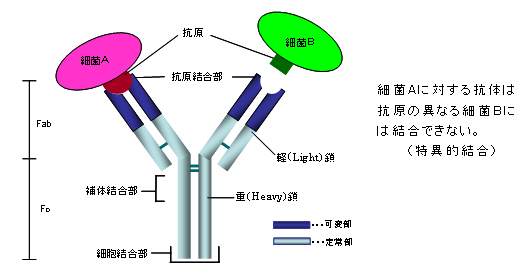

抗体(こうたい、英: antibody)とは、リンパ球のうちB細胞の産生する糖タンパク分子で、特定のタンパク質などの分子(抗原)を認識して結合する働きをもつ。

抗体は主に血液中や体液中に存在し、例えば、体内に侵入してきた細菌やウイルス、微生物に感染した細胞を抗原として認識して結合する。

抗体が抗原へ結合すると、その抗原と抗体の複合体を白血球やマクロファージといった食細胞が認識・貪食して体内から除去するように働いたり、リンパ球などの免疫細胞が結合して免疫反応を引き起こしたりする。

これらの働きを通じ、脊椎動物の感染防御機構において重要な役割を担っている(無脊椎動物は抗体を産生しない)。

1種類のB細胞は1種類の抗体しか作れないうえ、1種類の抗体は1種類の抗原しか認識できないため、ヒト体内では数百万~数億種類といった単位のB細胞がそれぞれ異なる抗体を作り出し、あらゆる抗原に対処しようとしている。

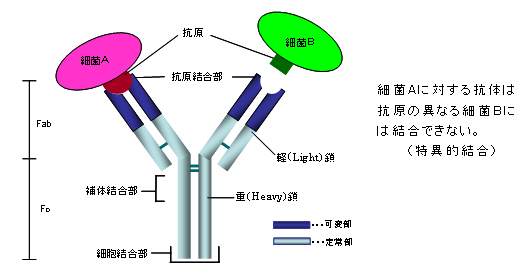

すべての抗体は基本的には同じ構造を持っており、"Y"字型の4本鎖構造(軽鎖・重鎖の2つのポリペプチド鎖が2本ずつ)を基本構造としている。

軽鎖(またはL鎖)にはλ鎖とκ鎖の2種類があり、すべての免疫グロブリンはこのどちらかを持つが、分子量は約25,000で共通である。

重鎖(またはH鎖)には、γ鎖、μ鎖、α鎖、δ鎖、ε鎖の、構造の異なる5種類があり、この重鎖の違いによって免疫グロブリンの種類(アイソタイプと呼ぶ)が変わる。

分子量は50,000~77,000である。

この軽鎖と重鎖がジスルフィド結合(SS結合)で結びついてヘテロダイマーを形成し、さらにこのヘテロダイマーが左右2つジスルフィド結合で結合して "Y"字型のヘテロテトラマーを形成する。

2本の軽鎖同士、あるいは2本の重鎖同士は全く同一のポリペプチド鎖である。

Fc領域とFab領域

"Y"字の下半分の縦棒部分にあたる場所をFc領域 (Fragment, crystallizable) と呼ぶ。左右2つの重鎖からなる。

白血球やマクロファージなどの食細胞はこのFc領域と結合できる受容体(Fc受容体)を持っており、このFc受容体を介して抗原と結合した抗体を認識して抗原を貪食する(オプソニン作用)。

その他Fc領域は、補体の活性化や抗体依存性細胞傷害作用など、免疫反応の媒介となる。

このようにFc領域は抗体が抗原に結合した後の反応を惹起する「エフェクター機能」をもつ。免疫グロブリンのエフェクター機能は、免疫グロブリンの種類(アイソタイプ)によって異なる。

"Y"字の上半分の"V"字の部分をFab領域 (Fragment,antigen binding) と呼ぶ。

この2つのFab領域の先端の部分で抗原と結合する。2本の軽鎖と2本の重鎖からなる。

重鎖のFab領域とFc領域はヒンジ部でつながっている。

左右の重鎖はこのヒンジ部がジスルフィド結合している。パパイヤに含まれるタンパク分解酵素パパインはこのヒンジ部を分解して、2つのFabと1つのFc領域に切断する。

またタンパク分解酵素のペプシンはヒンジ部のジスルフィド結合のFc側で切断し、大きなFabが2個くっついたF(ab')2を1つと、多数の小さなFc断片を生成する。

Fc断片のうち、CH3領域に相当する最も大きな断片はpFc'と呼ばれる。

F(ab')2は、ジスルフィド結合部を含むため、Fabよりも構造が大きいため、Fabと区別するため ab' としている。

このF(ab')2は抗原に結合するが、Fc領域を持たないためその後の免疫反応を引き起こさない。このことを利用して抗原の標識に用いられる。

ヒト免疫グロブリンの分類

重鎖は定常領域の違いにより、γ鎖、μ鎖、α鎖、δ鎖、ε鎖に分けられ、この違いによりそれぞれIgG、IgM、IgA、IgD、IgEの5種類のクラス(アイソタイプ)の免疫グロブリンが形成される。

これらの分泌型の免疫グロブリンの他、B細胞表面に結合したものがある。

これは、分泌型免疫グロブリンが細胞表面に接着しているのではなく、細胞膜貫通部分をもったものであり、B細胞受容体 (B cell receptor; BCR) と呼ばれる。

BCRは2本の重鎖と2本の軽鎖を持ち、細胞膜貫通部分にIgα/Igβヘテロ二量体を持つ。アイソタイプの違いにより、免疫グロブリンの持つ「エフェクター機能」が異なる。

IgG免疫グロブリンG(IgG)はヒト免疫グロブリンの70-75%を占め、血漿中に最も多い単量体の抗体である。

軽鎖2本と重鎖2本の4本鎖構造をもつ。

IgG1、IgG2、IgG4は分子量は約146,000であるが、IgG3はFab領域とFc領域をつなぐヒンジ部が長く、分子量も170,000と大きい。

IgG1はIgGの65%程度、IgG2は25%程度、IgG3は7%程度、IgG4は3%程度を占める。

血管内外に平均して分布する。

IgM免疫グロブリンM(IgM)はヒト免疫グロブリンの約10%を占める、基本の4本鎖構造が5つ結合した五量体の抗体である。分子量は970,000。

通常血中のみに存在し、感染微生物に対して最初に産生され、初期免疫を司る免疫グロブリンである。

IgA免疫グロブリンA(IgA)はヒト免疫グロブリンの10-15%を占める。分子量は160,000。

分泌型IgAは2つのIgAが結合した二量体の抗体になっている。

IgA1は血清、鼻汁、唾液、母乳中に存在し、腸液にはIgA2が多く存在する。

IgD免疫グロブリンD(IgD)はヒト免疫グロブリンの1%以下の単量体の抗体である。

B細胞表面に存在し、抗体産生の誘導に関与する。

IgE免疫グロブリンE(IgE)はヒト免疫グロブリンの0.001%以下と極微量しか存在しない単量体の抗体である。寄生虫に対する免疫反応に関与していると考えられるが、寄生虫の稀な先進国においては、特に気管支喘息やアレルギーに大きく関与している。

その他の生物での分類

免疫グロブリンは無脊椎動物には見られず、軟骨魚類以降の脊椎動物で見つかっている。それぞれの生物ごとに複数のクラスの免疫グロブリンを持つが、その種類は綱ごとに違いが見られる。

IgMのみがそのすべてで共通に見られる。

軟骨魚類IgMの他にIgW、IgW (long)、IgNARと呼ばれるクラスを持つ硬骨魚類IgMとIgDを持つハイギョIgM, IgW, IgW (long) を持つ両生類(アフリカツメガエル)IgMの他、IgXとIgYと呼ばれるクラスを持つ鳥類(ニワトリ)IgM、IgA、IgYを持つ哺乳類IgM、IgD、IgG、IgA、IgEの5種類を持つ。

また、同じ哺乳類でもサブクラスの種類には種ごとに違いが見られる。例えばヒトIgGのサブクラスがIgG1?IgG4の4種類であるのに対し、マウスIgGではIgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3の4種類である。

働き

抗体は血液中や体液中に遊離型として存在するか、またはB細胞表面上にB細胞受容体として存在する。

特定の抗原と結合する機能が抗体の最も重要な機能である。

抗体はウイルスや細菌などの微生物、あるいは毒素などを抗原として結合するが、抗原と抗体が結合すると、凝集反応(免疫沈降)をおこし、その凝集した抗原抗体複合体は、マクロファージやその他の食細胞が認識し貪食する。

その際、抗体はそのFc領域をもってマクロファージ等に認識され貪食されやすくする役割をする(オプソニン作用)。

そしてマクロファージに貪食された抗原は、マクロファージ内で分解され、T細胞にペプチド-MHC複合体として提示され、さらなる免疫反応がおこる。

また抗体は補体活性化作用を通した免疫反応もおこす。

抗体の中には、結合するだけで微生物の感染力を低下させたり、毒性を減少させたりする働きをもつものもある(中和作用)。

これらの機構により、抗体は体内に侵入してきた細菌・ウイルスなどの微生物・毒素や、微生物に感染した細胞を認識して体内から排除しようとする。

B細胞表面に存在するBCRは、B細胞の抗原認識受容体として働き、特異的な抗原が結合することで、抗体産生細胞(形質細胞)や体細胞超変異、クラススイッチ組み換え等を経た後の、より抗原に対する親和性の高いBCRをもった抗体産生細胞や記憶B細胞への分化を引き起こす。

抗体産生細胞はBCRと同じ抗原特異性、アイソタイプを持つ抗体を産生する。

抗体が抗原と結合する際、抗原の一部分(エピトープ)のみを認識して結合する。

抗体はエピトープの立体構造を厳密に認識して結合し、エピトープのアミノ酸配列の違いはもちろんのこと、荷電の差、光学異性体、立体異性体の違いでも結合しなくなる。

エピトープと結合する抗体側の部分をパラトープという。

エピトープとパラトープの間には、水素結合、静電気力、ファンデルワールス力、疎水結合などの引力がかかり、これらの力により安定して結合する。

このエピトープとパラトープの間の結合力のことをアフィニティ affinity という。

ただし、抗体は基本の4本鎖構造においては、抗原と結合する部位は2カ所であるが、IgMは五量体、IgAは二量体を形成するのでさらに多くの抗原認識部位を持っている。

また、抗原によってはエピトープを複数もつ。

このため抗体によっては、抗原と抗体は1か所で結合したり(1価)、同時に複数か所で認識したりする(多価)。

このように抗原と抗体が結合するときの結合力の総和をアビディティ avidity と呼ぶ。

多価の結合の際、結合力が相乗的に働くため、アビディティはアフィニティよりも高くなる。

オプソニン作用

マクロファージや好中球といった食細胞は、もともと細菌や死んだ細胞に結合する能力を持っているが、こういった細菌や死細胞に抗体や補体が結合すると、食細胞がもつ補体受容体やFc受容体を介して結合し、食作用を促進する。

これをオプソニン作用という。

抗体は補体の古典経路によって補体を活性化し、抗体の結合した細菌に補体を結合させて細菌の細胞膜を破壊し、溶菌する。

またオプソニン作用で食細胞による抗原の食作用を促進させる。

IgG1、IgG3、IgMがもつ機能である。

IgG2は補体活性化能は低く、IgG4、IgA、IgD、IgEはこの機能をもたない。

中和作用

細菌やウイルスなどの微生物や、ヘビや虫などの毒素は、自らの構造の一部を細胞表面に結合させて細胞内に侵入し、毒性を示す。

細胞に侵入する際に結合させる部分に抗体が結合してしまえば、微生物や毒素は細胞に結合できず、毒性を示せない。

このように抗体は、結合することによって微生物の感染力を低下させたり、毒素の毒性を減少させたりすることがある。

****************************************************

例えばインフルエンザウイルスは、ウイルス表面のヘマグルチニンを気道上皮細胞のシアル酸残基に結合させて細胞内に侵入するため、ヘマグルチニンに対する抗体はインフルエンザの感染力を低下させる。

このことを中和作用という。

****************************************************

---------------------------------------

これだ、気道上皮細胞が最初に接触するんだ。

---------------------------------------

引用:http://www.seibutsushi.net/blog/2009/05/769.html

赤血球凝集素(HA)は、インフルエンザが宿主細胞に「くっつく」ために使います(増殖の際にも関与している)。

●HA=ヘマグルチニンがくっつくための条件

結合するための条件

1)とりつく細胞表面に糖タンパク質の糖鎖の「シアル酸残基」があること

2)シアル酸に結合している「ガラクトース」の結合様式(結合位置)が認識可能であること

この二つの条件が両方とも整わないとくっつけません。

インフルエンザウィルスがくっつくのは「シアル酸残基」ですが、ウィルスが「これはくっつけるものだ」と認識するためには「シアル酸とガラクトースの結合様式」が一定のものではないといけないわけです。

シアル酸とガラクトースの結合様式は専門的に「α2→6結合」や「α2→3結合」などと呼ばれているのですが、

・ヒト由来のインフルエンザウィルスは、「α2→6結合」しか認識できない。

・トリ由来のインフルエンザウィルスは、「α2→3結合」しか認識できない。

この違いが、鳥インフルエンザが人に感染しないと言われている理由です。

●ヒト・トリ・ブタ 各々のシアル酸とガラクトースの結合様式

人の気道上皮細胞(喉の粘膜)には、「α2→6結合」したガラクトースとシアル酸が多く分布しています。したがって、ここがまず第一の感染地帯になります。

鳥の場合は、場所が違って、大腸上皮細胞に「α2→3結合」したガラクトースとシアル酸が多く分布しているので、ここが感染地帯になります。

しかし、ブタは気道上皮細胞に「α2→6結合」と「α2→3結合」の両方を持っています。したがって、ヒト型、トリ型両方のインフルエンザに感染するというわけです。

また、人間でも一部に気道上皮細胞に「α2→3結合」(←鳥インフルエンザが認識出来る結合様式)を持つ人がいます。

その人の喉の粘膜には、鳥インフルエンザウィルスがくっつけますから、不幸にも鳥インフルエンザウィルスに感染しやすい体質となってしまいます。香港などで鳥インフルエンザの感染例が報告されたのは、そのような人たち(=限定的)であると見られています。

●「くっつく」→侵入→ウィルスの増殖

引用:Wikipedia ウイルス

ウイルスは、それ自身単独では増殖できず、他の生物の細胞内に感染して初めて増殖可能となる。このような性質を偏性細胞内寄生性と呼ぶ。また、一般的な生物の細胞が2分裂によって 2n で対数的に数を増やす(対数増殖)のに対し、ウイルスは1つの粒子が、感染した宿主細胞内で一気に数を増やして放出(一段階増殖)する。また感染したウイルスは細胞内で一度分解されるため、見かけ上ウイルス粒子の存在しない期間(暗黒期)がある。

ウイルスの増殖は以下のようなステップで行われる。

①細胞表面への吸着 → ②細胞内への侵入 → ③脱殻(だっかく) → ④部品の合成 → ⑤部品の集合 → ⑥感染細胞からの放出

①細胞表面への吸着

ウイルス感染の最初のステップはその細胞表面に吸着することである。

ウイルスが宿主細胞に接触すると、ウイルスの表面にあるタンパク質が宿主細胞の表面に露出しているいずれかの分子を標的にして吸着する。

このときの細胞側にある標的分子をそのウイルスに対するレセプターと呼ぶ。

ウイルスが感染するかどうかは、そのウイルスに対するレセプターを細胞が持っているかどうかに依存する。

代表的なウイルスレセプターとしては、インフルエンザウイルスに対する気道上皮細胞のシアル酸糖鎖や、ヒト免疫不全ウイルスに対するヘルパーT細胞表面のCD4分子などが知られている。

②細胞内への侵入

細胞表面に吸着したウイルス粒子は、次に実際の増殖の場になる細胞内部へ侵入する。侵入のメカニズムはウイルスによってさまざまだが、代表的なものに以下のようなものがある。

●エンドサイトーシスによる取り込み細胞自身が持っているエンドサイトーシスの機構によって、エンドソーム小胞として細胞内に取り込まれ、その後でそこから細胞質へと抜け出すもの。

エンベロープを持たないウイルスの多くや、インフルエンザウイルスなどに見られる。

●膜融合吸着したウイルスのエンベロープが細胞の細胞膜と融合し、粒子内部のヌクレオカプシドが細胞質内に送り込まれるもの。

多くの、エンベロープを持つウイルスに見られる。

●能動的な遺伝子の注入

Tファージなどのバクテリオファージに見られ、吸着したウイルスの粒子から尾部の管を通してウイルス核酸が細胞質に注入される。

注入とは言っても、ウイルス粒子の尾部が細菌の細胞壁を貫通した後の遺伝子の移動は、細菌細胞が生きていないと起こらないため、細菌の細胞自体の作用によって吸い込まれるのではないかと言われている。

③脱殻

細胞内に侵入したウイルスは、そこで一旦カプシドが分解されて、その内部からウイルス核酸が遊離する。

この過程を脱殻と呼ぶ。

脱殻が起こってから粒子が再構成されるまでの期間は、ビリオン(感染性のある完全なウイルス粒子)がどこにも存在しないことになり、この時期を暗黒期、あるいは日食や月食になぞらえてエクリプス期(eclipse period)と呼ぶ。

④部品の合成

脱殻により遊離したウイルス核酸は、次代のウイルス(娘ウイルス)の作成のために大量に複製されると同時に、さらにそこからmRNAを経て、カプソマーなどのウイルス独自のタンパク質が大量に合成される。すなわちウイルスの合成は、その部品となる核酸とタンパク質を別々に大量生産し、その後で組み立てるという方式で行われる。

ウイルス核酸は宿主細胞の核酸とは性質的に異なる点が多いために、その複製は宿主の持つ酵素だけではまかなえないため、それぞれのウイルスが独自に持つDNAポリメラーゼ、RNAポリメラーゼなど、転写・複製に関わる酵素が使われる。また逆転写酵素を持つレトロウイルスでは、宿主のDNAに自分の遺伝子を組み込むことで、宿主のDNA複製機構も利用する。

タンパク質の合成には、そのタンパク質をコードするmRNAを作成するためにウイルス独自の酵素を必要とする場合がある。mRNAからタンパク質への翻訳は、宿主細胞の持つ、リボソームなどのタンパク質合成系を利用して行われる。

⑤部品の集合と⑥ウイルス粒子の放出

別々に大量生産されたウイルス核酸とタンパク質は細胞内で集合する。

最終的にはカプソマーがウイルス核酸を包み込み、ヌクレオカプシドが形成される。この機構はウイルスによってまちまちであり、まだ研究の進んでないものも多い。

細胞内で集合したウイルスは、細胞から出芽したり、あるいは感染細胞が死ぬことによって放出される。

このときエンベロープを持つウイルスの一部は、出芽する際に被っていた宿主の細胞膜の一部をエンベロープとして獲得する。

●ウィルスは細胞の外に出る

細胞内(宿主)に進入したウィルスは、その中で増殖します。

しかし、宿主の外に出なければ意味がありません。当然、外に出ようとします。

このとき、細胞にくっつくときに使ったHA=ヘマグルチニンが悪さをします。

宿主の細胞膜から外に出ようとした瞬間、自分がもっているHAが宿主の細胞表面のシアル酸残基とくっついてしまうのです。

インフルエンザウィルスにとっては、「くっつく」という可能性をもたらしたHAが、拡散過程の一等最初でアダとなってしまった格好です。

これでは、細胞表面から離れられません。

●NA=ノイラミニダーゼでくっついたHAを「切る」

大変困ったことになりましたが、インフルエンザウィルスはそのための対策をちゃんと備えています。

それがNA=ノイラミニダーゼです。

NAは、不用意にくっついてしまった自分側のHAと、宿主細胞表面のシアル酸残基を切り離す役割をします。

イメージ的には、くっついて離れなくなっている部分をハサミでチョッキンと切るヤツがNAだと思えばいいでしょう。

結果、インフルエンザウィルスは、細胞表面から離れて別の細胞にくっつく=感染する旅に出て行きます。

●NAの「切る」役割を阻害する薬=タミフル

タミフル(オセルタミビル)は、NAの役割である「切る」ことを阻害する薬です。

正確には、ノイラミニダーゼ阻害薬と呼ばれます。

タミフルに含まれるオセルタミビルリン酸塩という物質がインフルエンザウィルスのNA(ノイラミニダーゼ)と結合した結果、「切る」機能が阻害されます。

結果として、インフルエンザウィルスは宿主細胞から離れられなくなり、拡散・増殖できないという具合です。

離れられなくてモジモジしている間に、免疫系が新しい抗体をつくるなどしてインフルエンザを撃退し、完治に至ります。

したがって、タミフルはインフルエンザウィルスそのものを破壊するような薬ではないとわかるでしょう。特効薬というより、かなり消極的で免疫依存の時間稼ぎ戦法といったところです。

感染後48時間以上断つと効かないといわれているのは、その時点ではウィルスが増殖しすぎて、全てのウィルスのNAと結合することが出来ない(多くのウィルスを取り逃がす)ためと思われます。

発病以前に服用すると予防的に効くといわれているのは、潜伏中のウィルスのNAを予め無効化しておくことを以ってそのようにいわれているようです。(理論的には可能ですが実態はどうか?)

●亜型=HAとNAの変異が意味するもの

通常のインフルエンザウィルスのHAは、同一の結合様式しか認識できないといわれています。

しかし、もしも、HAが変異して色々な結合様式(α2→6結合以外の結合様式)を認識できるようになったら・・・?もしくは、NAが変異して、いかなるときでも「切る」ことができるようになったら・・・?

それらが、恐れられている新型インフルエンザにつながっていきます。

「α2→6結合」(ヒト)と「α2→3結合」(トリ)の両方にくっつくHA認識機能を持ったインフルエンザウィルスで、感染箇所が広く、増殖性の強いもののが、今恐れられている新型インフルエンザです。

そのために、政府はタミフルをたくさん備蓄していますが、既にタミフル耐性、すなわち、オセルタミビルリン酸塩と結合しないNAを持ったインフルエンザウィルスが登場しています。

引用:http://www.ekouhou.net/%E3%83%98%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8A%97%E4%BD%93%E3%80%81%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E6%8A%97%E5%8E%9F%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%B3%A6%E6%B4%BB%E6%80%A7%E6%8B%85%E4%BD%93%E7%B5%90%E5%90%88%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA/disp-A,2012-502652.html

インフルエンザウイルスは、世界的に最も重要な呼吸器系病原体の1つである。

インフルエンザウイルスは、典型的には、季節的な流行の間に世界の人口全体の10?20%に感染し、年間、3~5百万件の重度の疾病、および250,000?500,000の死者をもたらす。

米国において、インフルエンザは、平均で年間20,000名を死亡させるが、平均で114,000件のインフルエンザに関連する入院が、推定で年間120億ドルの経済的コストをもたらす。

さらに、新規なインフルエンザ株がヒト集団において時折出現して、汎流行病の原因となる。

1917年~1920年のスペイン風邪汎流行病の死亡者数は、世界的に5千万を超える死者となり、新しいインフルエンザ汎流行病の危険性は常に存在する。

ワクチン接種は、インフルエンザを制御するために最良の方法である。

しかし、ワクチンが生涯で1~3回だけ与えられる多くの他の病原体に対するワクチン接種とは対照的に、インフルエンザワクチンは、毎年投与されなければならない。

インフルエンザは、その2つの主要な膜タンパク質であるヘマグルチニン(HA)およびノイラミニダーゼ(NA)の抗原の特徴を変化させる特別な能力を示す。

これは、ヒト集団において確立される適応免疫応答から逃れる連続的選択により生じる。

ウイルスの高い変異率を原因として、特定のワクチン製剤は、通常、約1年しか作用しない。

世界保健機構は、ワクチンの内容を毎年調整して、次の年に攻撃する最も可能性のあるウイルスの株を含むようにする。

今日では、従来のワクチンは、3つの不活化インフルエンザウイルス(2つのA株と1つのB)からなるワクチンである。

この3価インフルエンザワクチンは、来るインフルエンザの季節に流行するとWHOにより予測されるインフルエンザ株に基づいて毎年再処方される。

例えば、2007年?2008年の季節に年次的に更新された3価インフルエンザワクチンは、インフルエンザH3N2、H1N1およびBインフルエンザウイルスからのヘマグルチニン(HA)表面糖タンパク質成分からなる。

インフルエンザワクチンは、ウイルスの主要な糖タンパク質であるそれらのHA含量に基づいて投薬される。

毎年250百万用量を超えるインフルエンザワクチンが生産され、小児および高齢者における保護効力は、60%?80%の範囲である。

よって、小児および高齢者のような攻撃を受けやすい標的群において特に、改良されたインフルエンザワクチンに対する、まだ対処されていない必要性がある。

インフルエンザワクチンを改良するための現在のアプローチは:

a.アジュバントの組み込み

b.さらなるインフルエンザ抗原成分の組み込み

c.体内のウイルス侵入部位での局所的な免疫応答を惹起して、ワクチンによる追加の防衛線を提供するストラテジーを含む。

インフルエンザワクチンは、今日では、有胚ニワトリ卵または組織培養で成長させたウイルスに由来する。

ほとんどのインフルエンザワクチンは、弱毒化生ウイルス、不活化ウイルス、スプリットウイルスまたはHAサブユニットを含有する。

例えば昆虫細胞を用いることによりHAサブユニット材料を生成する新しい技術が出現している。

ワクチン成分、特にサブユニットワクチンの免疫原性を増加させる一般的な方法は、アジュバントを加えることである。

ワクチン成分(抗原)を共有結合または非共有結合のいずれかでアジュバントに吸着または付着させることが有利であるとも一般的に考えられている。

アルミニウム塩(ミョウバン)は、この目的のために用いられるヒトワクチンにおける最も一般的に用いられるアジュバントである。

しかし、ミョウバンに吸着されたインフルエンザワクチンは毒性であり、よって、ヒトへの使用が認可されたインフルエンザワクチンは、本来、アジュバント化されていない。

--------------------------------------

インフルエンザワクチンは、ウイルスの主要な糖タンパク質であるそれらのHA含量に基づいて投薬される。

ということは、このようなワクチンができれば、ウイルスは細胞に接着できない。

--------------------------------------

引用:https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/flu/vaccine/201307/531383.html

感染予防効果を持つ安全なインフルエンザワクチンの開発が強く望まれている。

感染をより効果的に阻止するには、感染の場である気道粘膜上に、中和能力の高い分泌型IgA抗体を誘導する必要がある。

分泌型IgA抗体を誘導する経鼻粘膜投与型インフルエンザワクチンの開発を進めている、国立感染症研究所感染病理部の長谷川秀樹氏は、第54回日本臨床ウイルス学会(6月8~9日、開催地:倉敷市)で、経鼻粘膜投与型インフルエンザワクチンにより鼻腔内に誘導される、多量体化した分泌型IgA抗体が、高いインフルエンザウイルス中和能を示すことを明らかにした。

現在、感染予防効果のみならず、流行株がワクチン株と一致しない変異株である場合に必要な交叉防御能も併せ持つワクチンの研究が盛んに進められている。

そのアプローチの1つとして、大いに期待されているのが経鼻粘膜投与型ワクチンだ。

長谷川氏によると、インフルエンザウイルスの自然感染においては、液性免疫として血中にIgG抗体が誘導されると同時に、粘膜下にIgA抗体産生細胞が誘導される。

ここで産生されたIgA抗体は、polymeric Ig receptorを介して粘膜表面に分泌される。

こうした獲得免疫応答はしばらく維持され、また一部は免疫記憶として残る。

このため、再びウイルスがやってきたとき、速やかに抗体応答と細胞障害性T細胞が誘導され、ウイルスを効率的に排除する。

特に上気道粘膜に分泌されるIgA抗体は、上皮細胞に取り付く前のウイルスを中和できるため、感染そのものを阻止することができる。

このような感染防御のメカニズムを応用したのが経鼻粘膜投与型ワクチンだ。分泌型IgA抗体の誘導により、感染予防のみならず、抗原性が変化したウイルスに対しても高い感染阻止効果を示すことが明らかにされている。

*****************************************

一方、現行の皮下注射ワクチンでは、IgG抗体のみが誘導され、IgA抗体は誘導されない。

*****************************************

したがって、感染成立後の拡散する時点で効果が現れる。

重症化予防には有効であっても、感染そのものを阻止することはできない。

欧米ではすでに、経鼻粘膜投与型ワクチンとして、弱毒生インフルエンザウイルスを用いたワクチンが承認されている。小児に対して高い効果を発揮することが報告されている。

****************************************

ただし、感染性が保持されているため、リスクの高い幼児、高齢者、免疫不全患者などには使用できない。

****************************************

長谷川氏らが開発しているワクチンでは、安全性の高い不活化ワクチンを使用する。

それによる粘膜免疫を効率的に誘導するために、抗原とともに抗原提示細胞を活性化するアジュバントも用いる。

------------------------------------------

免疫学の分野ではアジュバントは抗原性補強剤とも呼ばれ、抗原と一緒に注射され、その抗原性を増強するために用いる物質。

純粋なタンパク質単独では免疫応答が弱いときに、微生物やその分解産物を混合することがアジュバントとして機能する原因は、微生物由来の因子で表面の受容体が刺激されて初めて、マクロファージや樹状細胞といった抗原提示細胞表面にB7分子が発現するためと考えられている。

1926年以降、最初に使用されたアジュバントは、硫酸アルミニウムカリウムであったが、後に水酸化アルミニウムとリン酸アルミニウムに完全に置き換えられた。(Wikipedia)

------------------------------------------

ウイルスが増殖するときに産生する2本鎖RNAをアジュバントとした経鼻粘膜投与型ワクチンを用いて、マウス感染実験を行ったところ、感染の兆候はまったく見られず、マウスは100%生存していた。

さらに、ヒトに応用可能なアジュバントとして、内因性のインターフェロン誘導薬である2本鎖RNA製剤を用いた経鼻粘膜投与型ワクチンで感染実験を行った。

感染3日後の鼻粘膜のウイルス量は、皮下接種ワクチン群ではコントロール群の約10分の1低下しただけだった。

これに対して、経鼻粘膜投与型ワクチン群ではウイルスがまったく認められなかった。

すなわち、感染が完全に阻止され、生存率は100%だった。

2本鎖RNA製剤をアジュバントとした経鼻粘膜投与型ワクチンは、皮下接種ワクチンと異なり、交叉防御能をも有することがマウス、およびヒトに近い免疫系を持つカニクイザルの実験で確認された。

長谷川氏らは、臨床研究からも多くの知見を明らかにしている。

例えば、季節性インフルエンザH3N2ウイルスの不活化全粒子ワクチンの経鼻粘膜投与により、血中のみならず鼻腔粘液中にも中和抗体を誘導することができた。

また、鼻腔粘液中のウイルス中和効果は、分泌型IgA抗体によるものであることが確認された。

さらに今回、新しい知見として、経鼻粘膜投与型ワクチンによって鼻腔内に誘導される分泌型IgA抗体は二量体、四量体といった高次構造をとることが明らかにされた。

鼻腔内には、単量体、二量体、四量体、四量体超の多量体を形成する抗体が存在し、二量体以上の多量体抗体の大部分はIgA抗体より構成されていた。

また、四量体以上に多量体化した抗体のインフルエンザウイルス中和能は、単量体抗体や二量体抗体よりも高かった。

二量体、四量体、多量体IgA抗体は、単量体IgA抗体よりも抗原特異抗体の含有量が多いことも分かったという。

これらの結果から、長谷川氏は「ヒトの鼻粘膜上に存在する分泌型多量体IgA抗体は、インフルエンザウイルスに対する感染防御に寄与していると考えられる。

良く効くワクチンとは、このような分泌型多量体IgA抗体を粘膜上に準備できるワクチンだろう」と言及した。

------------------------------

これだ。鼻粘膜上に存在する分泌型多量体IgA抗体で自然に防御する。

------------------------------

2020.2.16

目次へ

引用:https://www.otsuka.co.jp/b240/mechanism/mechanism2.html

IgAは鼻汁、唾液や消化管などの表面の粘膜中に分泌され、これらの粘膜表面で外敵の侵入を阻止します。

IgAは特に腸に多く存在します。これは、食べ物とともにウイルスや細菌などが侵入しやすい事や膨大な数の微生物が腸管に共生している事も大きな要因と考えられています。

ヒトの外分泌液中のIgA量(μg/ml)

涙腺:80~400

鼻汁:70~846

耳下腺性唾液:15~319

唾液:194~206

気管支肺胞分泌液:3

初乳・母乳:470~12340

十二指腸分泌液:313

空腸分泌液:32~276

結腸分泌液:166

腸管分泌液:3~133

粘膜中の免疫グロブリンにはIgAのほか、IgG、IgM、IgEなどがあるが、粘膜面ではIgAが主体として働く。

---------------

鼻汁にはIgAはたくさんあるが、気管支肺胞分泌液にはほとんどない!

---------------

小腸の表面積はテニスコート1面分(約200平方メートル)に匹敵する広さで、感染防御の最前線として働く。小腸粘膜には消化吸収効率を高めるための「絨毛」があるが、絨毛がなく平らな「パイエル板」という免疫組織もある。パイエル板上皮には病原体を取り込む「M細胞」があり、病原体を取り込むとマクロファージや樹状細胞がヘルパーT細胞に「抗原」としてその情報を提示。ヘルパーT細胞から情報を受け取ったB細胞が活性化し、抗体産生細胞(形質細胞)に分化し、IgAを産生。病原体は分泌されたIgAによって動けなくなり、便として排出。あるいは、体内に入った場合にマクロファージに食べられやすくなる。

----------------

感染の最初からIgAがあるわけではなく、まず、マクロファージなどが病原体を取り込んで、抗原情報をT細胞に伝え、T細胞から情報がB細胞に伝えられて、B細胞は抗体産生細胞に分化してIgAを産生し、これが病原体を取り囲み、凝縮させる。ということのようだ。

----------------

IgAは、特定のウイルスや細菌だけに反応するのではなく、さまざまな種類の病原体に反応する(くっつく)という、守備範囲の広さが特徴です。

IgAが低下すると病気にかかりやすくなります。このことは、上気道感染症(風邪)の発症と唾液中のIgA濃度の関係を調べた研究でも確かめられています。同時に、IgAが低いときは、疲労感も高まっています。

アメリカズカップのヨットレース選手の男性38人を対象に、トレーニング期間の50週間にわたって毎週、唾液サンプルを採取。その結果、上気道感染症を発症する3週間前から唾液IgAレベルが低下し始め、発症時は有意に低下。また唾液中のIgAレベルが低下しているときは、疲労感が強かった。

「粘膜免疫」は粘膜組織で病原体などの異物が侵入しないよう働きます。実際に、その仕組みが正常に働くことで病原体の侵入を防いだ例として、プロの口腔ケアを受けて口の中を健康に保った高齢者は、インフルエンザの発症率が低かったという研究があります。

190人の高齢者男女を、プロによる口腔ケアを受ける群、独自の口腔ケア群に分けた。6ヶ月後、プロケア群はインフルエンザ発症率、風邪発症率が有意に低かった。

----------------

プロの口腔ケアとはなにかな。

----------------

引用:https://pro.saraya.com/fukushi/kokucare/jissai/

歯ブラシの選び方

1)ブラシの大きさは「小さめ」

1度に歯が2本ずつ磨ける大きさ(指1.5?2本分)奥歯や歯並びの悪いブラシの届きにくいところには子ども用を使用する

2)ブラシの毛の硬さは「軟らかめ」

歯と歯の間、歯と歯茎の間に毛が入っていく程度

3)毛束の量は「少なめ」

毛束は2、3列(汚れを落としやすく、乾燥させやすい)

.4)ブラシの柄は「ストレートハンドル」

力を調整して、小さく動かしやすい

歯磨き剤・洗口剤

1回分の歯磨き剤は「大豆1粒分」が適量です。

フッ素入り歯磨き剤・洗口剤は虫歯予防効果があります。

歯磨き剤の口臭効果はあくまで一時的です。

.

注意。口腔ケアは、あくまでブラシをつかった歯磨きが基本です。

含嗽剤(うがい薬)

クロルヘキシジン入り含嗽剤は歯磨き後に使うと効果的です。

その他にデンタルリンスと呼ばれているものも良いでしょう。

口腔ケアの方法

歯ブラシの持ち方

1.歯磨き

歯ブラシは鉛筆を持つように持ちます。

歯の汚れの残りやすい部分を丁寧に磨きます。

歯ブラシの当て方はソフトタッチ、揺らすように。

一度に、1、2本ずつ磨きます。

2.含嗽法(うがい)

口唇をしっかり閉じて

大きく頬を膨らませて

口に含んだ水を勢いよく動かします。

2020.2.18

目次へ

IgAを生成する細胞は何だろう。

引用:Wikipedia

免疫グロブリンA(めんえきグロブリンA、英: Immunoglobulin A, IgA)は、哺乳類および鳥類に存在する免疫グロブリンの一種であり、2つの重鎖(α鎖)と2つの軽鎖(κ鎖およびλ鎖)から構成される。

IgA分子は2つの抗原結合部位を有しているが、気道や腸管などの外分泌液中ではJ鎖(英語版)と呼ばれるポリペプチドを介して結合することにより2量体を形成して存在しているため4箇所の抗原結合部位を持つ。

2量体IgA(分泌型IgA、SIgA)は粘膜免疫の主役であり、消化管や呼吸器における免疫機構の最前線として機能している。

IgAをコードする遺伝子にはIgA1とIgA2の2種類が存在するが、血清中に存在する単量体あるいは2量体IgA(血清型IgA)にはIgA1が約90%と圧倒的に多い。

その一方で分泌型IgAではIgA2の割合が30-50%と血清型に比べて多くなっている。

全IgA中における血清IgAの占める割合は10-20%程度であり、IgAのほとんどは二量体として存在している。

また、分泌型IgAは初乳中に含有され、新生児の消化管を細菌・ウイルス感染から守る働きを有している(母子免疫)。母子免疫には免疫グロブリンGも関与していることが知られているが、こちらは胎盤を介して胎児に移行する。ヒトにおけるIgAの産生量は各種免疫グロブリンの中でもIgGに次いで2番目に多い。

分子量16万(単量体)。

粘膜は常時抗原や微生物にさらされており、これらから粘膜面を防御する局所免疫機構が存在する。

これを粘膜免疫防御系(英: Mucosa-associated Lymphoid Tissue, MALT)と呼び、分泌型IgAがその一部を構成している。

代表的なMALTとして消化管免疫防御系(GALT)、気道免疫防御系(BALT)および鼻腔免疫防御系(NALT)が知られている。

粘膜免疫機構はIgAの産生誘導を行う誘導組織とIgAが分泌・機能する実効組織、そしてそれらをつなぐ帰巣経路から構成され、これらを合わせてCMIS(Common Mucosal Immune System)と呼ぶ。

誘導組織において粘膜面に存在する抗原提示細胞はリンパ球を活性化させ、遊走させる働きを持っている。

リンパ球はリンパ節で分化した後に実効組織に到達し、IgAを産生する。この際、一度誘導組織を離れたリンパ球は再び同じ組織に戻ってくる傾向を持ち、これをリンパ球のホーミング(帰巣現象)と呼ぶ。

IgAは実効組織の粘膜固有層に存在するIgA産生形質細胞(プラズマ細胞)により二量体として産生され、分泌される。

形質細胞はリンパ球の一種であるB細胞から分化し抗体産生能を持つ細胞であり、通常IgMを産生する能力を持っている。

この細胞がIgA産生能を獲得するためにはサイトカインの刺激を受ける必要があり、B細胞がトランスフォーミング増殖因子(TGF)-βやインターロイキン-4の作用を受けることにより免疫グロブリンのクラススイッチが誘導される。

クラススイッチを終えた細胞はさらにインターロイキン-5およびインターロイキン-6の刺激を受けてIgA産生能を持つ形質細胞に分化する。

これらの過程を通して見るとIgA産生形質細胞への分化にはTh2サイトカインが重要な働きをしていることが分かる。

IgAは同様に形質細胞により産生されるJ鎖と結合し2量体として分泌される。

2量体IgAはその後粘膜上皮細胞の基底膜側に発現している分泌成分(英: Secretory Component, SC)と結合して上皮細胞内へ取り込まれ、管腔側へと分泌される。

分泌成分はIgAをタンパク質分解酵素による分解から保護する役割を有している。IgAはこれらの系を介して粘膜面への微生物の侵入を防ぎ、生体防御機構において重要な役割を果たしている。

血清中IgAは好酸球やマクロファージ等の細胞表面に存在するFcαRを介して細胞活性化を引き起こし、食作用や抗体依存性細胞傷害(ADCC)、炎症メディエータの遊離促進などの機構を介して免疫反応に関与していることが示唆されている。

------------------------------

IgAの生成は単純ではないな。なによりも身体全体が正常に機能している必要がある。

生成されたIgAがタンパク質分解酵素に分解されないように、分泌成分に結合するとは、なんという生体の巧妙な仕組みだろう!

------------------------------

2020.2.19

目次へ

ひとつ、ウイルスになったつもりで見てみよう。

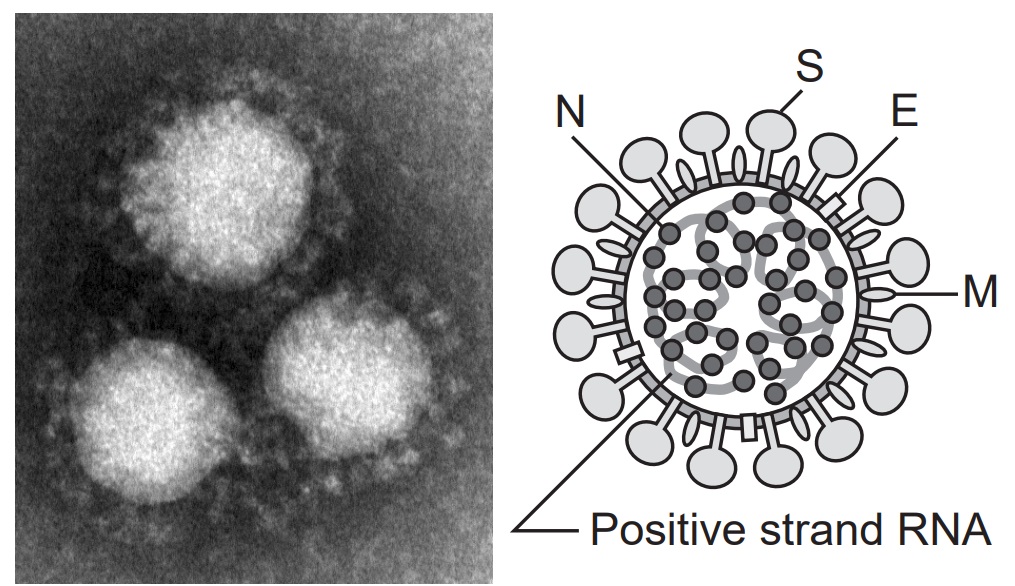

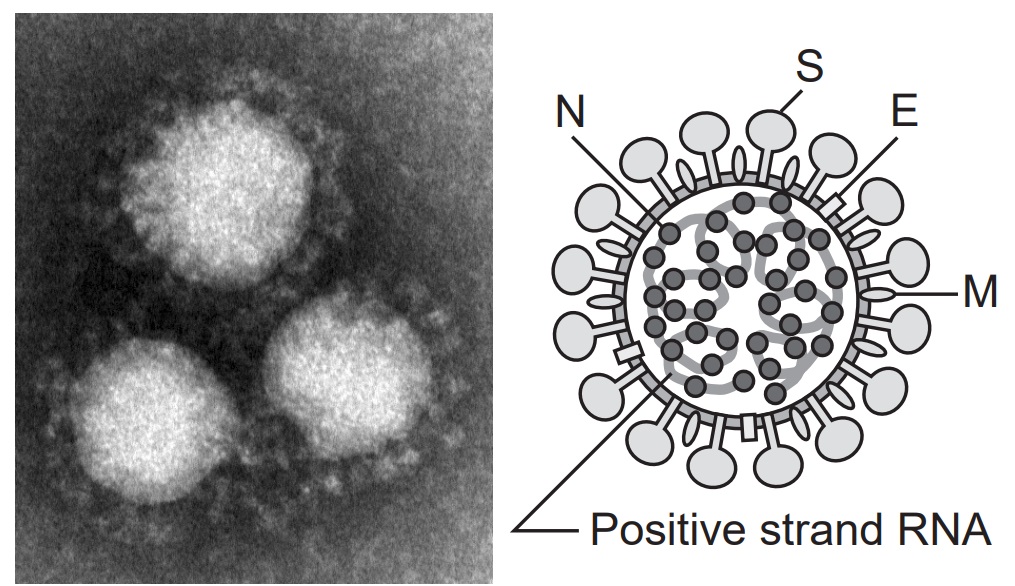

引用:Wikipedia

一本鎖の+鎖RNAウイルスはゲノム自体がmRNAとして機能し得る。SARSの原因であるコロナウイルスはこれに含まれる。レトロウイルスもここに含まれるが、いったんDNAに遺伝情報を移す。

引用:https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/9303-coronavirus.html

電子顕微鏡で観察されるコロナウイルスは、直径約100nmの球形で、表面には突起が見られる。

形態が王冠“crown”に似ていることからギリシャ語で王冠を意味する“corona”という名前が付けられた。

ウイルス学的には、ニドウイルス目・コロナウイルス亜科・コロナウイルス科に分類される。

脂質二重膜のエンベロープの中にNucleocapsid(N)蛋白に巻きついたプラス鎖の一本鎖RNAのゲノムがあり、エンベロープ表面にはSpike(S)蛋白、Envelope(E)蛋白、Membrane(M)蛋白が配置されている。

ウイルスゲノムの大きさはRNAウイルスの中では最大サイズの30kbである。遺伝学的特徴からα、β、γ、δのグループに分類される。HCoV-229EとHCoV-NL63はαコロナウイルスに、MERS-CoV、SARS-CoV、HCoV-OC43、HCoV-HKU1はβコロナウイルスに分類されている。

-----------------------

脂質二重膜のエンベロープに3種類のタンパク質が整然と並んでいる。一番大きいのはSタンパク。

さて、どのタンパクで細胞膜に接着するか。

-----------------------

引用:https://www.niid.go.jp/niid/ja/basic-science/immunology/6149-imm-2015-002.html

生体内において最も産生量の多い抗体であるIgA抗体は分泌型IgA抗体としてインフルエンザ等の粘膜組織を標的とした感染症に対する生体防御の最前線を担っており、現在、世界中で分泌型IgA抗体の誘導を目指した経鼻投与型粘膜ワクチンの開発が進んでいる。

分泌型IgA抗体は血液中に存在するIgG抗体とは異なり多量体を形成している。

その多くは二量体であることが広く知られているが、微量ながら二量体よりも大きな多量体を形成した分泌型IgA抗体が存在する事が半世紀ほど前から知られていた。

しかしながら、これらの二量体よりも大きな多量体の分泌型IgA抗体の四次構造と生体内における役割については全く明らかにされていなかった。

本研究では、経鼻不活化インフルエンザワクチンのヒトにおける有効性発現機序を理解するためにワクチン接種によりヒトの気道粘膜上に誘導される抗体の四次構造と機能を解析し、ヒトの呼吸器粘膜には二量体に加え、三量体、四量体、四量体よりも大きな多量体を形成する分泌型IgA抗体が存在することと、それらの大きな分泌型IgA抗体は二量体よりも高いウイルス中和活性を有しているほか、抗原性の離れたウイルスに対しても中和活性を持っていることを明らかにした。

さらに、高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)により抗体分子を1分子レベルで解析することにより、アスタリスクもしくは四葉のクローバーのような形状をした三量体、四量体の分泌型IgA抗体が抗体外周部に存在する多数の抗原結合部位でウイルス抗原を効率良く捕らえていることも明らかにした。

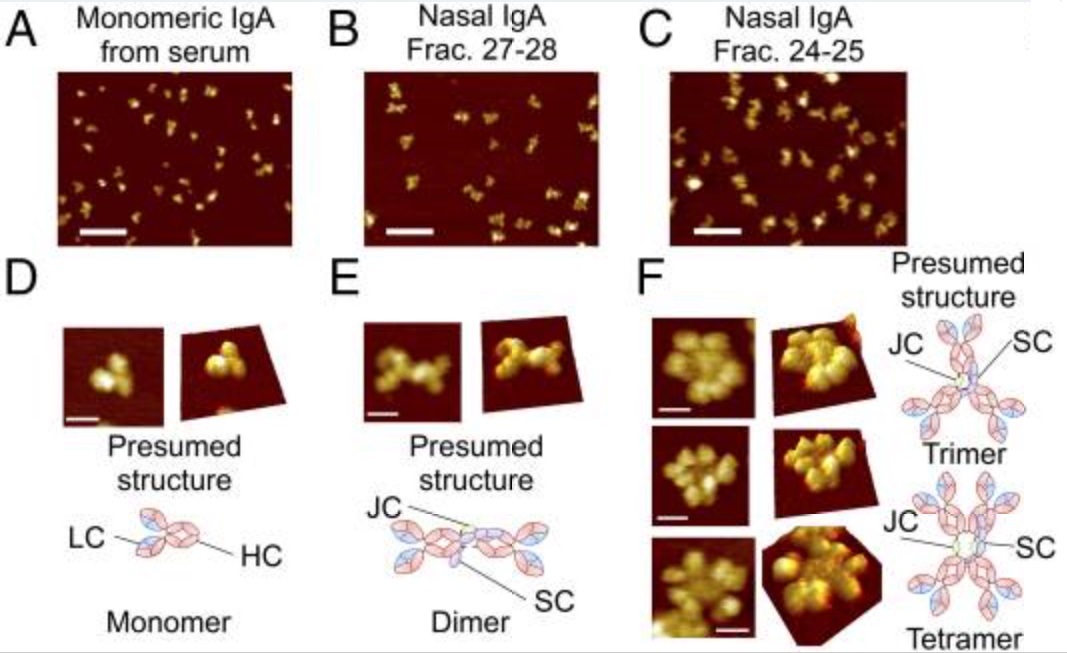

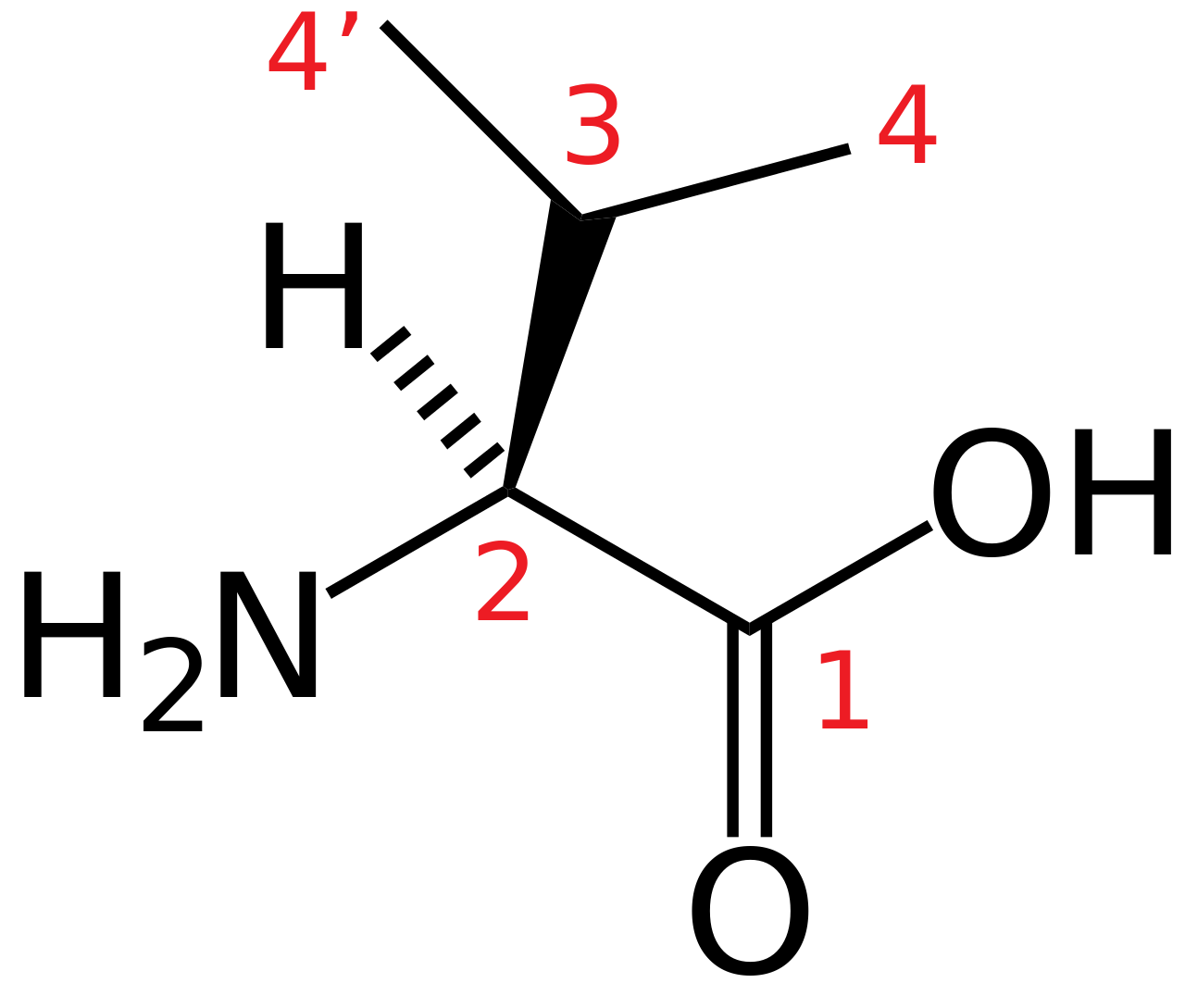

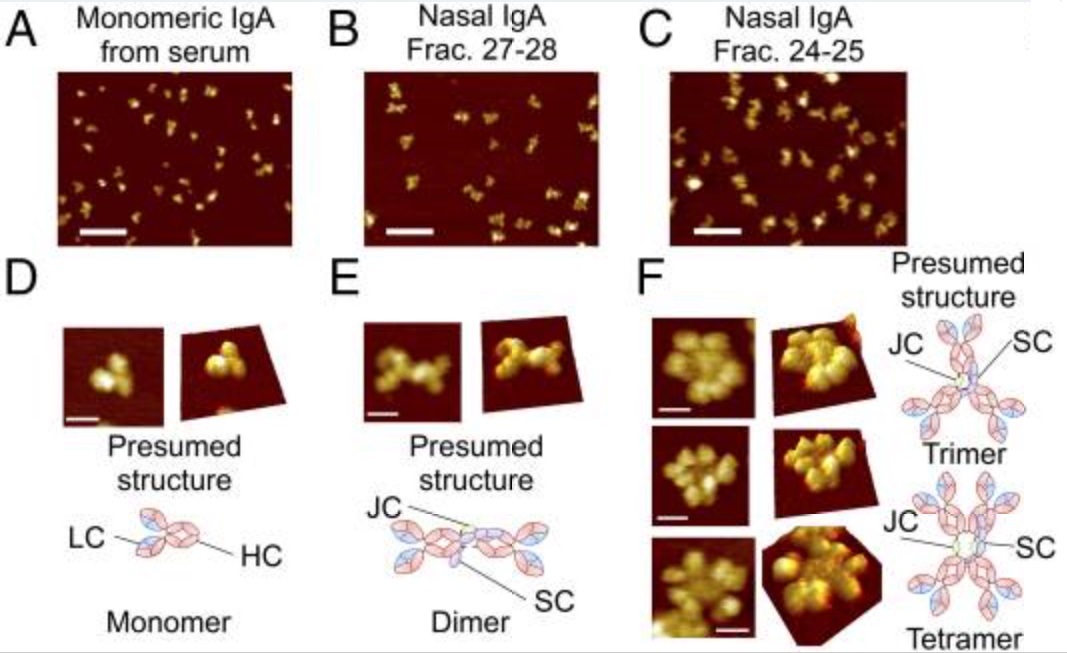

高速原子間力顕微鏡で撮影したIgA抗体 D:単量体、E:二量体、F:三量体、四量体

------------------------

IgAが不特定の抗原に接着するのかがわからないが、とりあえず、IgMとIgGについて見てみる。

------------------------

引用:https://www.jst.go.jp/crest/immunesystem/result/02.html

私たちの体は、1度出会った細菌やウイルスなどの抗原に再び出会うと、1度目よりも大量の抗体を迅速に作り出して速やかにその抗原を除去し生体を防御します。

抗原に初めて出会うと、IgM型B細胞抗原受容体(BCR)を持つB細胞(IgM型ナイーブB細胞が対応して抗原を記憶します。

次回からは1度目の免疫反応で抗原を記憶したIgG型注2)BCRを持つB細胞(IgG型メモリーB細胞注4))が素早く反応するためです。

つまり、IgM型ナイーブB細胞は抗原に出会うと胚中心B細胞へ分化し、一部が抗体産生細胞に分化する。

一方、IgG型メモリーB細胞は、抗体産生細胞へ迅速に大量に分化する。

IgM型ナイーブB細胞は細菌やウイルスといった抗原に出会うと活性化し、胚中心B細胞と呼ばれる活発に増殖し細胞の数を増やし、質の良いBCRを作り出す状態へと変化する。

その後その一部は、メモリーB細胞となる。この過程で、BCRの型がIgM型からIgG型へと変化する。

------------------------

IgM型B細胞は抗原に特異的に反応して、その記憶はIgG型B細胞として、抗原が出現したときに増殖する。

IgMとIgGは構造がどのように違うのだろう。

------------------------br>

引用:https://ja.strephonsays.com/difference-between-igg-and-igm

IgMは免疫反応の初期段階で産生されます。

IgMにはサブクラスがありません。

IgMはサイズが大きい(970kDa)。

IgMは五量体です。

IgMは10個の抗原結合部位からなる。

IgMはIgGより豊富ではない。

IgMは胎盤を通過できません。

IgMは血液とリンパ液に含まれています。

IgMは一時的な抗体であり、IgGに置き換えられます。

IgMは体内で新たに出現する病原体に対する防御を提供します。

IgMは、適応免疫応答中に最初に出現した抗体であるため、凝集反応および細胞質ゾル反応に関与しています。

IgGは免疫反応の最新の段階で産生されます。

IgGの4つのサブクラスは、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4です。

IgGはIgM(150kDa)より小さい。

IgGはモノマーです。

IgGは2つの抗原結合部位からなる。

IgGは最も豊富な種類の免疫グロブリンです。

IgGは、母親から子供へと胎盤を通過することができます。

IgGはすべての体液に含まれています。

IgGは長持ちする免疫グロブリンです。

IgGは細菌感染およびウイルス感染に対する防御を提供する。

IgGはエピトープに結合し、後に適応免疫応答の間に出現するので補体系を活性化する。

引用:https://kusuri-jouhou.com/immunity/hijiko.html

自己と非自己の認識

抗原決定基、抗原受容体

リンパ球が自己と非自己を認識できるのは抗原決定基が存在するからである。リンパ球はこの抗原決定基を認識するのである。

抗原決定基は抗原性の最小単位であり、エピトープともいう。

リンパ球の中でB細胞は細胞表面にある抗原受容体で抗原決定基を認識する。B細胞の抗原受容体なのでBCR(B cell receptor)という。

B細胞では抗体分子とほとんど同じ構造のものが細胞表面に出ている。これがBCR(抗原受容体)であり、特定の抗原決定基と結合する性質がある。

BCRと抗原決定基が結合するとB細胞は活性化する。ただし、2つ以上のBCRと抗原が結合して架橋という形をとらないと活性化しない。BCRと抗原が一ヶ所で結合しても活性化は起こらない。

また、一つのB細胞は一種類の抗原受容体しかもっていない。そのため、B細胞が作る抗体も一種類である。

あらゆる抗原に対応するため、B細胞を作り出すときには莫大な数の抗原受容体の中から、その抗原に対応するB細胞クローンだけが選択され増殖する。この考えをクローン説という。

抗原受容体の種類は10^8個に対応していると言われている。つまり、莫大な数の抗原に対応する抗体産出環境が既に整っているのである。

細胞がウイルスに感染するとウイルスは細胞を乗っ取ろうとする。細胞はウイルスに乗っ取られる前に抗原(ウイルス)を切断して、抗原の一部を細胞表面に提示する。T細胞はこの提示された断片を認識するのである。

しかし、抗原だけを提示したのではダメである。抗原はMHC(主要組織適合遺伝子複合体)と結合させて提示しないと意味がない。(MHC 抗原ペプチド)

MHCには2種類あり、それぞれクラスⅠとクラスⅡが存在する。クラスⅠのMHCはキラーT細胞に関与し、クラスⅡのMHCはヘルパーT細胞に関与している。

つまり、「MHCクラスⅠ 抗原ペプチド」と「MHCクラスⅡ 抗原ペプチド」は全く別のものである。

クラスⅠとクラスⅡの何が違うかというと、「T細胞上に存在するどのCD抗原と親和性をもつか」が異なっているのである。

「血球の細胞表面に存在する抗原分子」をCD(cluster of differentiation)といい、CDにはCD1,CD2 … という具合に何種類も存在する。

クラスⅠのMHCはCD8と親和性があり、クラスⅡのMHCはCD4と親和性がある。「CD8 T細胞=キラーT細胞」であり、「CD4 T細胞=ヘルパーT細胞」である。

また、クラスⅠのMHCは8~10個の抗原ペプチドを認識し、クラスⅡのMHCは13~17個のペプチドを認識する。

・クラスⅠでの抗原の処理

細胞がウイルスに感染すると、その細胞で合成されるタンパク質はウイルス由来のものへと変わってしまう。

MHCクラスⅠで抗原を提示するときは、この合成されたタンパク質抗原を使用する。合成された抗原タンパクはプロテアソームによって小さいペプチドにまで分解される。

ペプチド断片はタンパク質輸送体(TAP)によって小胞体内へ運ばれると、小胞体で合成されたMHCクラスⅠ分子と結合して複合体を形成する。その後、ゴルジ体を経て細胞表面へと運ばれる。

つまり、クラスⅠで抗原を提示するときは細胞内で合成されたペプチドを提示する。

・クラスⅡでの抗原の処理

MHCクラスⅡで提示するための抗原はエンドサイトーシスによって取り込まれる。取り込まれた外来性タンパク質はリソソームによってペプチド断片に分解される。

MHCクラスⅡ分子は小胞体で合成され、他のペプチドとの結合を防ぐためにインバリアント鎖と結合する。

クラスⅡ分子がエンドソーム内に入ってインバリアント鎖が切れると、抗原ペプチドと複合体を作る。その後、細胞表面へと運ばれる。

つまり、クラスⅡで抗原を提示するときは細胞外から来たペプチドを提示する。

・T細胞受容体

T細胞受容体はT細胞表面に存在する。この受容体は抗原分子(CD)とMHCの複合体に結合する。成熟したキラーT細胞がウイルスに感染した細胞を認識すると感染した細胞は破壊される。

MHCの多様性

T細胞にはさまざまなMHCに噛み合うT細胞受容体(TCR)がある。

ただし、自己のMHCに合う受容体だけはもっていない。T細胞は自己だけでは応答しないが、非自己の抗原と合わさると認識する。

普通、遺伝子は父親か母親のどちらかが受け継がれる。しかし、MHCでは父母両方由来の遺伝子が細胞表面に提示される。つまり、MHCには非常に多くの種類が存在する。MHCがこれだけ多型なのには理由がある。

例えば、ヒトのMHCが一種類であるとする。自己のMHCにはT細胞は応答しないので、自己のMHCと全く同じMHCをもつウイルスが現れたとしたら、ヒトの免疫はそのウイルスに対して全く応答しないので、ヒトは絶滅の一途をたどることになる。

こうならないためにMHCは非常に多型となっている。これは動物が生き延びていくのにとても大事なことである。

・拒絶反応の問題

MHCの多様性は、臓器移植の際の拒絶反応の点ではマイナスとなる。前述の通りMHCは多型であり、MHCの構造が似ているヒトは1万人に1人の割合である。細胞表面のMHCが異なるとT細胞はその細胞を攻撃してしまう。これが拒絶反応の起こる仕組みである。

抗原提示細胞(APC)

抗原提示細胞(APC)にはマクロファージ、樹状細胞、B細胞などがある。抗原提示細胞とは、抗原をT細胞に提示することでT細胞を活性化させる細胞のことである。

抗原提示細胞はヘルパーT細胞を活性化するとき、抗原提示細胞のMHCクラスⅡとT細胞のCD4を結合させる。これが第一シグナルとなる。

しかし、T細胞が活性化するにはもう一回刺激がないといけない。最後に抗原提示細胞のB7とT細胞のCD28が結合し、これが第二シグナルとなってヘルパーT細胞が活性化する。

・マクロファージ

マクロファージは血中では単球とよばれ、抗原をT細胞に提示して活性化させる働きをする。そのため、マクロファージの細胞表面にはFc受容体、補体受容体、MHCクラスⅠ、MHCクラスⅡ分子が存在する。

マクロファージは抗原提示の作用だけではなくウイルス細胞などの粒子を取り込む貪食作用(ファゴサイトーシス)や細胞外液などの溶液を取り込む飲作用(ピノサイトーシス)の作用がある。

・樹状細胞

樹状細胞は皮膚、肺、胃、鼻腔などの生体各組織に広く分布している。樹状細胞はリンパ器官に移行する能力があり、抗原を捕らえると提示できるように分解してリンパ管内へ移動する。移行した後はT細胞に抗原を提示する。

樹状細胞の一番の特徴は「抗原提示細胞の中で最も抗原を提示する能力が高いこと」である。

この性質を利用して樹状細胞を取り出して腫瘍の抗原ペプチドを認識させた後、この樹状細胞を再び患者に戻してT細胞を活性化させようという試みがある。これを免疫療法という。

---------------------------------

B細胞などの抗原提示細胞は、MHC(主要組織適合遺伝子複合体)をウイルスなどの抗原に結合して、T細胞に提示する。

MHCには、抗原を細胞内に取り込んで(感染して)抗原を合成して細胞膜上に提示するクラスⅠと、抗原と結合したまま細胞膜に提示するクラスⅡがある。

MHCと結合した抗原が、T細胞の細胞膜にある受容体と結合すると、T細胞が活性化する。

---------------------------------

2020.2.20

目次へ

実際、ウイルスはどうやって細胞膜にくっつくのだろう。

引用:https://next-pharmacist.net/archives/3995

ウイルスがすべての細胞に侵入できるわけではありません。ウイルスが侵入できるのは「自分が結合できる特定の蛋白を表面にもっている細胞」だけです。

各細胞は、ウイルスのためにそれらの蛋白をつくっているわけではないのですが、偶然不幸にもウイルスの侵入する玄関口となってしまうことがあるのです。

例として、かぜの原因となるライノウイルスは、CD54という表面蛋白に結合して細胞内に侵入します。

CD54とは細胞と細胞を結合させる接着分子でありICAM-1とも呼ばれ、気道上皮細胞や血管内皮細胞などの細胞表面に多く存在しています。

かぜが急性上気道炎とよばれ、かぜウイルスが気道上皮から侵入しやすいのはそのためだったのです!

引用:http://www.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/036110923j.pdf

ICAM-1(CD 54)は,分子量80~110 kD のglycoproteinで,immunoglobulin superfamily に属している.

ICAM-1 は,インテグリンlymphocyte-function-associatedantigen-1(LFA-1,CD 11,CD 18)のリガンドである.

受容体LFA-1 が白血球に限局して存在するのに対し,ICAM-1 は血管内皮や気道上皮を含めて,種々の細胞に広範に存在する.

従って,ICAM-1�LFA-1 系は炎症の発症メカニズムに重要な役割を果たしていることが予想される.

引用:Wikipedia ICAM-1

ICAM-1とも呼ばれるCD54は、ヒトにおいてICAM1遺伝子によってコードされるタンパク質である。

この遺伝子は、免疫系の内皮細胞および細胞上で典型的に発現される細胞表面糖タンパク質をコードする。

ICAM-1は、細胞間相互作用を安定化し、白血球内皮内皮移動を促進する上でその重要性を長く知られている内皮および白血球関連膜貫通タンパク質である。

最近では、ICAM-1はヒトライノウイルスの細胞感染部位として特徴付けられている。

CD11a/CD18型、またはCD11b/CD18のインテグリンに結合し、呼吸上皮への侵入の受容体としてライノウイルスによっても利用される。

呼吸器上皮細胞で発現するICAM-1は、ライノウイルスの結合部位でもあり、最も一般的な風邪の原因物質である.

---------------------

呼吸器上皮細胞で発現するICAM-1は、本来、細胞間相互作用を安定化し、白血球内皮内皮移動を促進する内皮および白血球関連膜貫通タンパク質であるが、ライノウイルスの結合部位でもある!

---------------------

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsv/61/1/61_1_109/_pdf/-char/ja

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)のエンベロープ糖蛋白(S蛋白)は,宿主プロテアーゼ(トリプシン,エラスターゼ,カテプシン,TMPRSS2)に切られて活性化される.

インフルエンザウイルス等多くのエンベロープウイルスもプロテアーゼを利用するが,プロテアーゼの作用する様式がSARS-CoVとは異なる.

インフルエンザウイルスの場合は細胞でウイルスが作られるときエンベロープ糖蛋白(HA)がプロテアーゼに切られ「膜融合誘導可能な形」になるが,SARS-CoVの場合は「細胞侵入の瞬間」にS蛋白が切られて膜融合開始の引き金が引かれる.

コロナウイルスは,エンベロープをもつ直径60~220nmの楕円形あるいは多形成のウイルスである.

ウイルスゲノムはポジティブ一本鎖RNAで,27~32kbのサイズであり,RNAウイルスの中では最大サイズである.

ヒトに感染するコロナウイルスHuman coronavirus(HCoV)としては,1960年代にHCoV-229EとHCoV-OC43が風邪の原因ウイルスとして分離された.

また2003年にHCoV-NL63,2005年にはHCoV-NHが呼吸器症状を示す患者から分離された.

さらに2003年に分離された重症急性呼吸器症候群の原因病原体(SARS-CoV)はキクガシラコウモリを自然宿主とするコロナウイルスであったが,ハクビシンを経由してヒトに感染することで,肺炎を引き起こすウイルスに変化したと考えられている.

インフルエンザ,HIV等の多くのエンベロープウイルスは細胞内でウイルスが作られる時,エンベロープ糖蛋白がプロテアーゼによる開裂を受け,「膜融合誘導可能」な形に活性化される.

一方,SARS-CoVのエンベロープ糖蛋白(S)は細胞侵入の瞬間に宿主プロテアーゼによる開裂を受け,膜融合活性が発揮される.

これまでによく研究されているコロナウイルス,MHV-JHM株,MHV-A59株はHIVと同様の「ウイルスが作られるとき」に切られるS蛋白をもっている.

約180kDaのS蛋白は一本の蛋白として合成され,細胞内のFurinにより約90kDaのS1及びS2サブユニットに開裂される.

一方,SARS-CoV,229E及びMHV-2株のS蛋白はFurin切断サイトが欠損しているため,180kDaの一本の蛋白として合成された後,開裂を受けず180kDaのままウイルス粒子上に乗っている.

この未開裂S蛋白は「膜融合誘導可能な形」になっておらず,感染時,レセプター結合の後に上記の宿主プロテアーゼによる開裂を受けて活性化すると考えられている.

SARS-CoVはエンドソームで膜融合する経路と,細胞表面で膜融合する経路の,二通りの経路から細胞侵入することができる.

ウイルスは感染する細胞によって経路を選ぶ可能性がある.

SARS-CoVは感染初期に肺胞上皮表面のTMPRSS2を利用して,また重症肺炎時には免疫細胞が作るエラスターゼを利用して細胞に侵入する可能性がある.

--------------------------

細胞が持っている酵素を利用して巧妙に侵入するようだ。

--------------------------

2020.2.21

目次へ

SARS-CoVのエンベロープ糖蛋白(S:spikeという一番大きなタンパク質)は細胞侵入の瞬間に宿主プロテアーゼによる開裂を受け,膜融合活性が発揮される、というが、プロテアーゼとはなんだろう。

引用:Wikipedia プロテアーゼ

プロテアーゼ(Protease、EC 3.4群)とはペプチド結合加水分解酵素の総称で、プロテイナーゼ(proteinase)とも呼ばれる。広義のペプチダーゼ(Peptidase)のこと。

タンパク質やポリペプチドの加水分解酵素で、それらを加水分解して異化する。収斂進化により、全く異なる触媒機能を持つプロテアーゼが似たような働きを持つ。

プロテアーゼは動物、植物、バクテリア、古細菌、ウイルスなどにある。ヒトでは小腸上皮細胞から分泌する。

アミノ酸がペプチド結合によって鎖状に連結したペプチド(一般に100残基未満、比較的分子量が小さい)やタンパク質(一般に100残基以上、比較的分子量が大きい)のペプチド結合を加水分解する酵素で、様々な種類のものが、生理的役割として、栄養吸収、タンパク質の廃棄とリサイクル、生体防御、活性の調節、などの幅広い分野で働いている。

プロテアーゼには切断する配列をあまり選ばない(基質特異性が低い)ものや、特定のタンパク質・ペプチドの特定の部位だけを特異的に切断するという切断する配列に対する高度な選択性を持つ(基質特異性が高い)タイプのものがある。

ペプシン(pepsin)やキモトリプシン(chymotrypsin)などが前者の、ケキシン(Kexin)やフューリン(Furin)のようなプロセッシングプロテアーゼ、Xa因子のような血液凝固因子などが後者の例として典型的なものである。

引用:http://lifesciencedb.jp/dbsearch/Literature/get_pne_cgpdf.php?year=1997&number=4206&file=0MnKqc5GLayyPejV1AyCSA==

ポリオウイルス、エイズウイルスなどは、自らプロテアーゼ遺伝子を持っている。これを用いてつくったプロテアーゼで自分の一本鎖RNAを所定の場所で切断し、ウイルスの構造タンパク質をつくる。

ウイルスのエンベロープはそのままでは標的細胞の中に入れない。エンベロープにある赤血球凝集タンパク質(HA)が特定のプロテアーゼによって分解されると、細胞膜と融合できる。

インフルエンザウイルスはヒトでは上気道で増殖するので、そこにプロテアーゼが存在することが増殖の条件となる。

このため、プロテアーゼ阻害剤が抗ウイルス薬となる。

引用:https://www.kuba.jp/syoseki/PDF/3073.pdf

細胞内のタンパク質分解には2 つの大きな特徴があります。

第1 は、タンパク質は固有の寿命をもつということです。

例えば、もっとも寿命の短いタンパク質であるオルニチン脱炭酸酵素の半減期はわずか十数分であるのに対し、寿命が長いものでは半減期が数ヵ月にいたり、寿命の差は1 万倍程度に達しています。

このことは、タンパク質が選択的に分解されていることを示唆しています。

それに対して、細胞外のタンパク質分解は、基質であるタンパク質と、これをこわすプロテ

アーゼがたんにぶつかることで起こりますが、この場合、選択性はほとんどありません。

細胞内で選択的なタンパク質分解が起こる原因として、2 つの可能性が考えられます。

第1 は、細胞中のプロテアーゼ活性が制御されている可能性です。

第2 は、分解されるべき標的タンパク質に分解シグナルがあり、この分解シグナルの有無によってタンパク質分解が行われている可能性です。

細胞内のタンパク質分解の第2 の特徴は、タンパク質分解によって細胞機能が修飾される

ということです。

もちろん、新しい機能を発揮するタンパク質ができれば機能に影響を及ぼすのは当然ですが、タンパク質が分解してなくなることによっても大きな影響をうけます。

これらをあわせてバイオモジュレータ作用と呼んでいます。

分解シグナルはタンパク質分子のなかに存在し、タンパク質分子の構造変化により分解シグナルが分子の表面にでて識別され、タンパク質が分解されるものと考えられます。

引用:Wikipedia CD4

CD4(cluster of differentiation 4)とはいわゆるヘルパーT細胞、単球、マクロファージ、樹状細胞などの免疫系細胞が細胞表面に発現している糖タンパクで細胞表面抗原の1つである。1970年代後半に発見されたこの分子は、1984年にCD4と名付けられるまではleu-3、T4として知られていた。ヒトの場合、CD4遺伝子にコードされている。

CD4陽性T細胞はヒトの免疫系において必要不可欠な白血球である。

しばしばCD4細胞、Th細胞、T4細胞と呼ばれることもある(以下CD4細胞)。

この細胞の主要な役割はCD8陽性T細胞(いわゆるキラーT細胞、もしくは細胞傷害性T細胞、以下CD8細胞)などの他の免疫系細胞にシグナルを送ることであり、このことからCD4細胞はヘルパー細胞と呼ばれる。

CD4細胞がシグナルを送ると、CD8細胞はそれを受けて感染細胞を破壊しこれを殺す。

無治療のHIV-1感染患者や臓器移植前の免疫抑制状態のようにCD4細胞が枯渇してしまうと、健康な人では感染症を起こさないような様々な病原体に対して感染を起こしやすい状態になってしまう(日和見感染)。

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/27/12/27_12_816/_pdf/-char/ja

レセプターにせよ,プロテアーゼにせよ,ウイルスは宿主個体の生理的分子を巧妙に使っているにすぎない.

しかし,その背景には,ウイルスの進化,新しい宿主への感染性と病原性の獲得などの観点から見逃せない問題があるように思われる.VAP-Iが凝固因子FXaであったり,HIVレセプターがCD 4であったりするのは単なる偶然だろうか?

RNAウイルスの塩基置換は通常のDNAゲノムのそれとは桁違いに高率に起こる.CD 4やFXaはウイルスと宿主の間をとりもつ,

おそらく最も重要な位置にあり,したがって選択圧要因の最たるものであろう.多様な生存変異株のプールの中から,これら分子に相補的構造をもったウイルス分子の選択が,おそらく新しい宿主特異性,臓器向性をもったウイルスの出現へと導いた可能性がある.

--------------------------------

ウイルスは細胞表面抗原を利用している!

わからないのは、極めて多種類のウイルスのエンベロープを1対1で識別できる仕組み。

ワクチンのことを見てみよう。

--------------------------------

引用:https://www.japan-who.or.jp/library/2010/book4204.pdf

ヒトでインフルエンザの流行を起こすのは、インフルエンザウイルスのA 型とB 型の2 種類である。

A 型は、ウイルス表面上にある2 種類の糖蛋白質、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ

(NA)の抗原性により、多くの亜型に分類される。

HA はH1 からH16 の16 種類、NA はN1 からN9 までの9 種類の亜型に分かれる。B 型は、はっきりと区別できる2 つの系統に分かれるが、亜型に分類できるほどの大きな違いではない。

1977 年にA 型のH1N1(A ソ連型)が出現して以降、この亜型とA 型のH3N2(A 香港型)、

それにB 型の3 種類が流行している。

ウイルス表面抗原、特にHA に対する免疫は感染を抑える。しかし、一つの型、あるいは亜型に対する抗体は、別の型、あるいは亜型の感染をほとんど阻止できない。

さらに、同じ亜型のウイルスであっても、大きな抗原変異を起こせば免疫は有効ではない。インフルエンザが毎年流行し、ワクチン株を毎年選択する必要があるのは、HA の抗原性が変化するためである。

抗原変異は、大きく連続変異(小変異)と不連続変異( 大変異) に分けられる。

同じ亜型の中で少しずつ変異を繰り返すのが連続変異で、流行を繰り返す度に起こっている。

HA あるいはNA がまったく別の亜型に変わる変異が不連続変異である。すなわちこれは新

型インフルエンザの出現ということで、パンデミックを心配しなければならない。

現行の不活化インフルエンザワクチンの製造工程:

まずワクチン株を孵化鶏卵に接種し、33 ~ 35℃で2 日間培養する。

培養後、4℃の冷蔵室で一晩放置し、感染尿膜腔液を採取する。

次いで、限外濾過法、化学的方法などで濃縮し、蔗糖密度勾配遠心法(以下ゾーナルという)で精製する。

ゾーナル精製の場合、0 ~ 60%の蔗糖の密度勾配中で濃縮ウイルスを超遠心(35,000rpm)

し、蔗糖密度が40%前後の画分を採取する。

ここには高度に精製されたウイルスが含まれており、電子顕微鏡で観察すると多数のウイルス粒子が見える。

精製ウイルスをホルマリンで不活化したのが全粒子型ワクチンで、一部アメリカなどで使用されている。

副反応の主な原因と考えられているエンベロープ中の脂質をエーテルで取り除き、主にHA 画分を集めたのが現行のスプリットワクチンである。

エーテル処理後にホルマリンを添加し、ゾーナル精製してHA 画分を採取したものがHAワクチン原液となる。

ここにはロゼット状(バラの花の形)になったHA とNA の集合体が観察されるが、それ以外のウイルス蛋白成分も少量ではあるが含まれている。

------------------------------

ウイルスのエンベロープの一番大きいタンパク質HAを精製して、ワクチンとするようだ。

HAに変異が多発し、その変異型ごとに、抗体が必要となる。

HAの形状にオスメス的にぴったりはまる抗体を作れば、ウイルスを捕獲できる。

------------------------------

2020.2.22

目次へ

2.22の読売新聞朝刊に、新型インフル薬投与へ、という記事があり、アビガンという治療薬のことが紹介されていた。

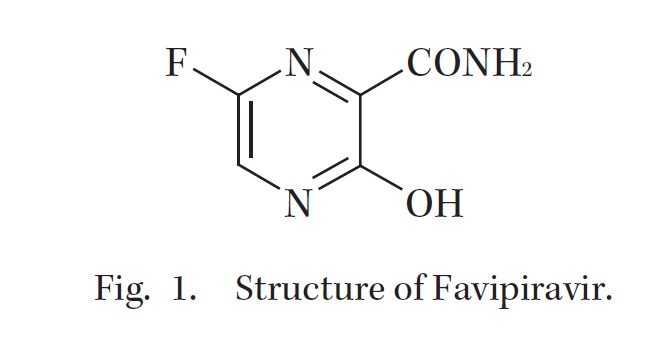

アビガンを調べてみたら、ウイルスのRNAの複製を阻害する薬だという。

そこで、ウイルスが細胞に侵入して、自分のmRNAを使ってリボゾームにタンパク質を作らせる仕組みを調べてみた。

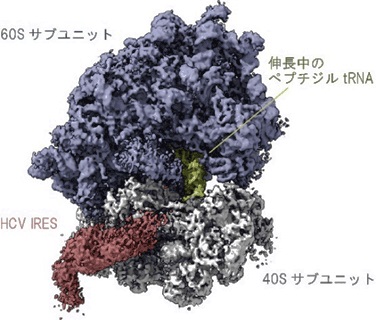

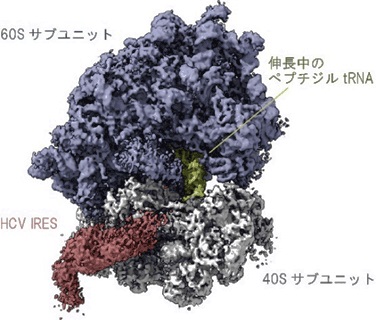

引用:https://www.amed.go.jp/news/release_20190514.html

真核生物のmRNAの末端には「キャップ」という構造が付加されており、ここに翻訳の開始に関わるタンパク質「翻訳開始因子」群(数十種類よりなる)と、40Sサブユニット、60Sサブユニットが集まります。こうして、60Sサブユニットと40Sサブユニットに挟まれた形で、mRNA上の翻訳開始点から翻訳反応が始まります。

一方、HCVをはじめとするある種のウイルス由来のRNAはキャップ構造を持たず、リボソームと限られた種類の翻訳開始因子のみを用いてウイルスタンパク質の合成を効率良く開始します。

C型肝炎ウイルス(HCV)HCVは、ゲノム1本鎖RNAがそのままmRNAとして機能しますが、その末端に存在する「IRES」と呼ばれる配列が、効率の良い翻訳開始を担っています。

IRESの役割については、多くの研究が精力的に進められています。

これまでの知見では、IRESと翻訳開始因子のリボソーム上の結合部位が同じ場所であることから、宿主のmRNAの翻訳反応に使われていない空の40SサブユニットにIRESが結合することによって、HCVゲノムRNAの翻訳開始が誘導されると考えられてきました。

HCVのIRESがどのような状態のリボソームに結合しているかを解析しました。

その結果、従来から唱えられていた通り、HCVのIRESは40Sサブユニットに結合していましたが、意外なことに、すでに他のmRNAを翻訳中のリボソームにも結合していることを見いだしました。

そこで、その状態を詳しく調べるために、通常のヒト細胞の中で起こっているのと同じように、キャップ構造を持つmRNAと翻訳中のリボソームを試験管内に準備し、そこにHCVのIRESを加えた試料をクライオ電子顕微鏡で観察しました。

するとIRESが、進行中のmRNAの翻訳反応を邪魔することなく、40Sサブユニットに結合している構造を捉えることに成功しました。

生化学的な実験により、HCVゲノム自身の翻訳(IRESに依存した翻訳)の開始は、キャップ構造を持つmRNAを翻訳中のリボソームを用いた方が、翻訳反応に使われていない空のリボソームを用いるよりも、迅速に進むことが明らかになりました。

この結果とクライオ電子顕微鏡による観察結果と併せると、従来の「使われていない40SサブユニットにHCVのIRESが結合して、HCVのタンパク質合成が開始される」モデルよりも、「細胞のmRNAを翻訳中のリボソームにHCVのIRESが結合し乗っ取る」(場合の方が、より効率よく頻繁に起こると考えられます。

さらに、HCVゲノムの翻訳に使われている40Sサブユニットを、次のラウンドの翻訳の際にもう一度使う(図2のⅤ→Ⅲ)といったシステムも存在しうることが示されました。

クライオ電子顕微鏡をはじめとした先端的な計測手法と、試験管内再構成という生化学的な手法の組み合わせは、日本の構造生物学研究の強みの一つです。

本研究は、HCVのIRESが、これまで想定されていなかった方法で反応中の翻訳装置リボソームを乗っ取っていることを示した点で画期的です。

今回明らかになった機構は、HCVのIRESと同じような構造を持つウイルスに共通すると考えられます。

従って、IRESとリボソームの40Sサブユニットとの相互作用を阻害する薬剤を開発できれば、効果的な抗ウイルス薬になる可能性があります。

-----------------------------

タミフルは:

ウイルスのエンベロープにあるNAは、不用意にくっついてしまった自分側のHAと、宿主細胞表面のシアル酸残基を切り離す役割をする。

タミフル(オセルタミビル)は、NAの役割である「切る」ことを阻害する薬。

タミフルに含まれるオセルタミビルリン酸塩という物質がインフルエンザウィルスのNA(ノイラミニダーゼ)と結合した結果、「切る」機能が阻害され、結果として、インフルエンザウィルスは宿主細胞から離れられなくなり、拡散・増殖できない。

------------------------------

アビガンは:

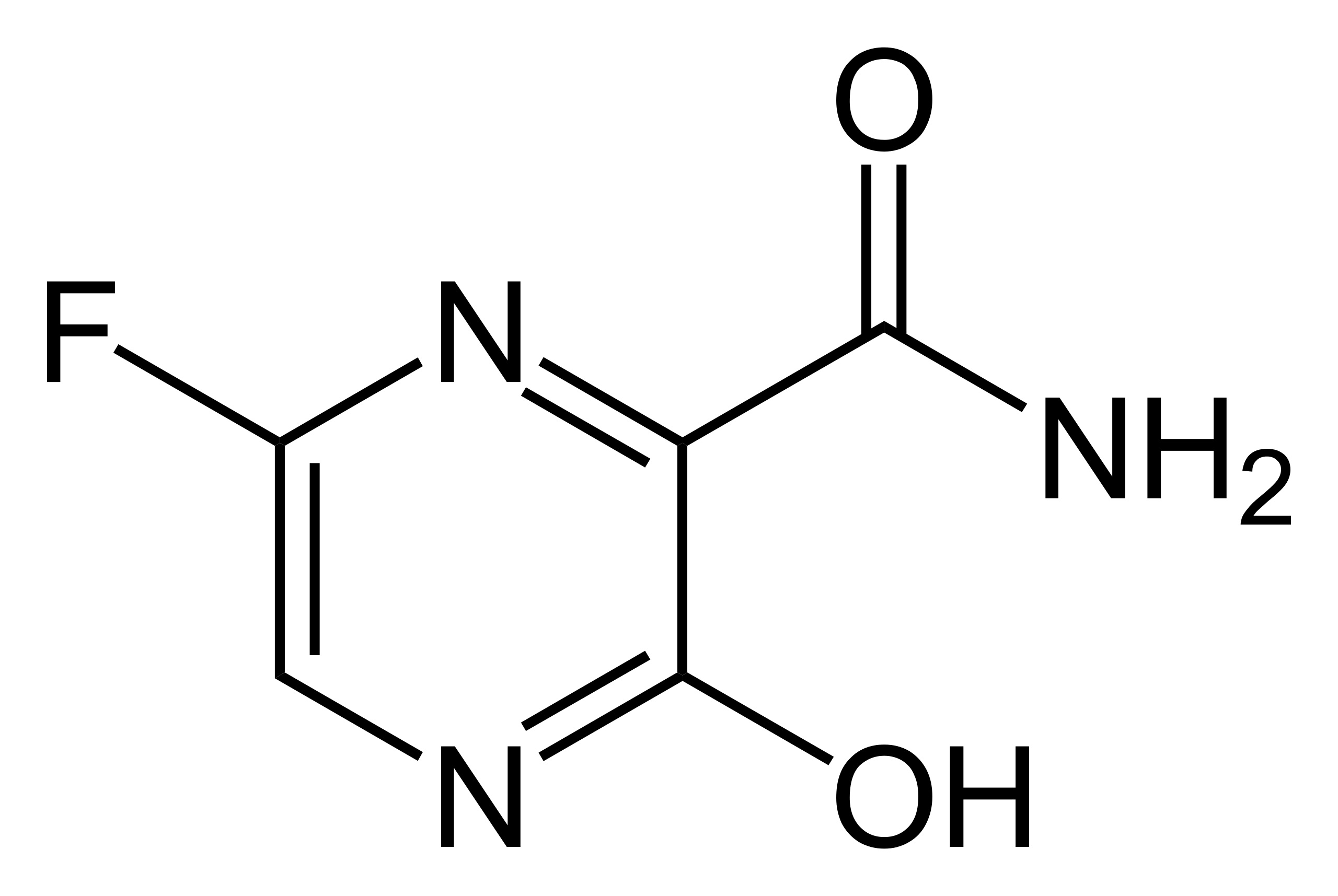

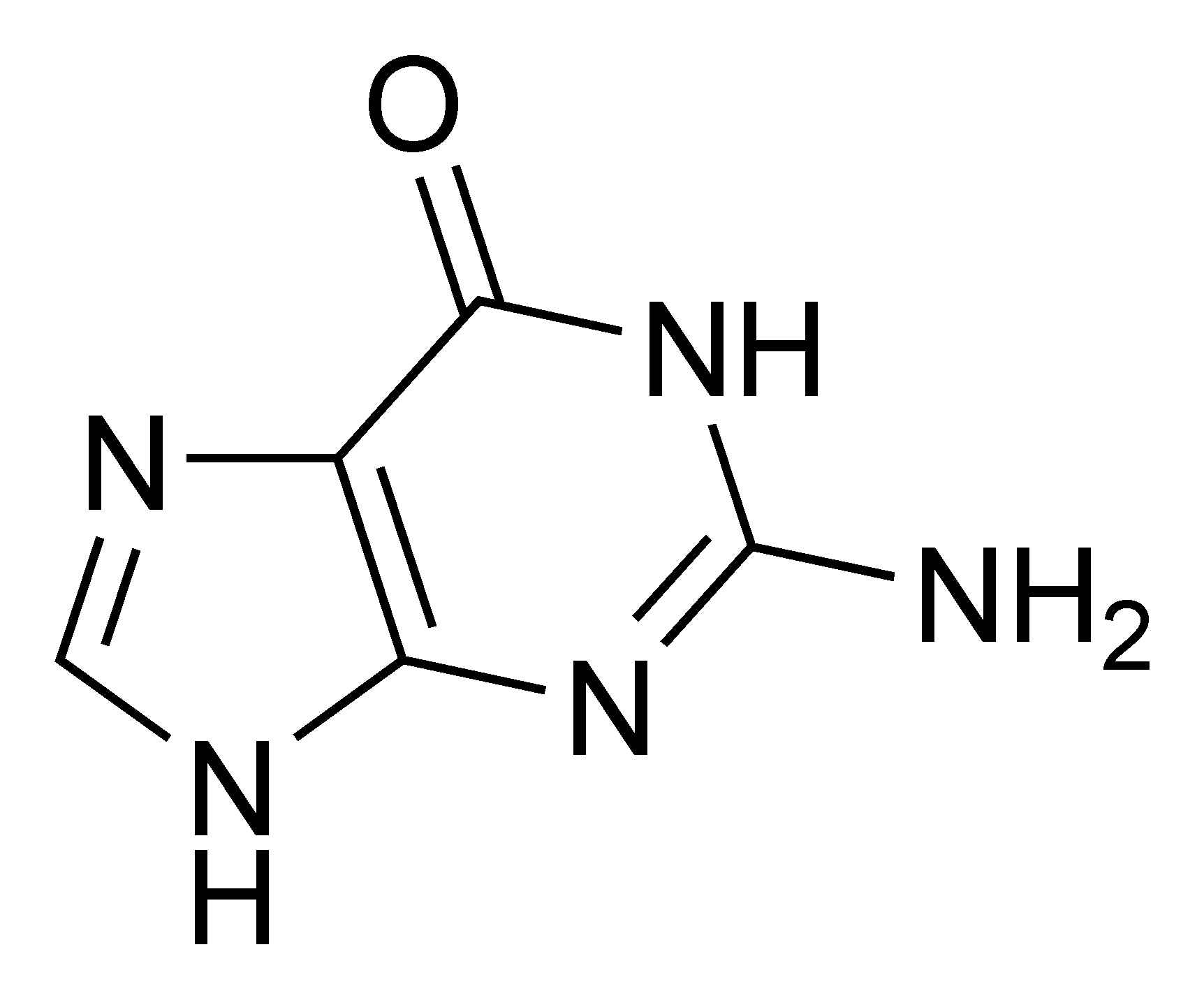

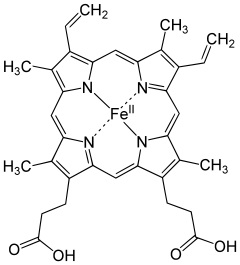

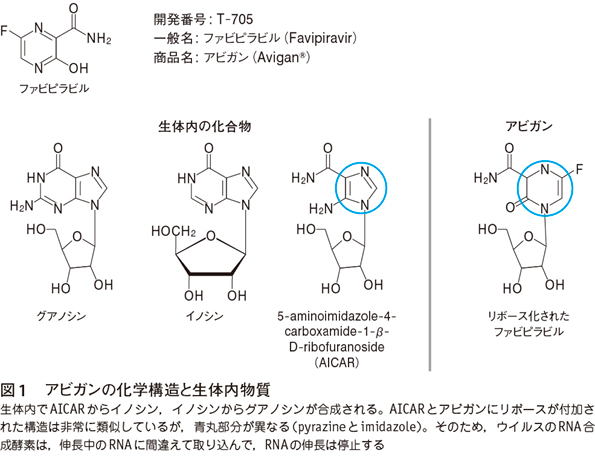

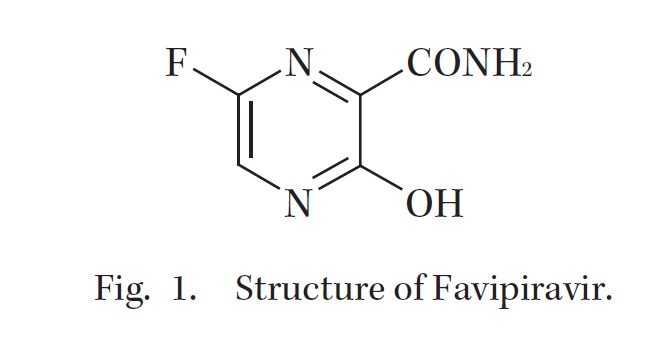

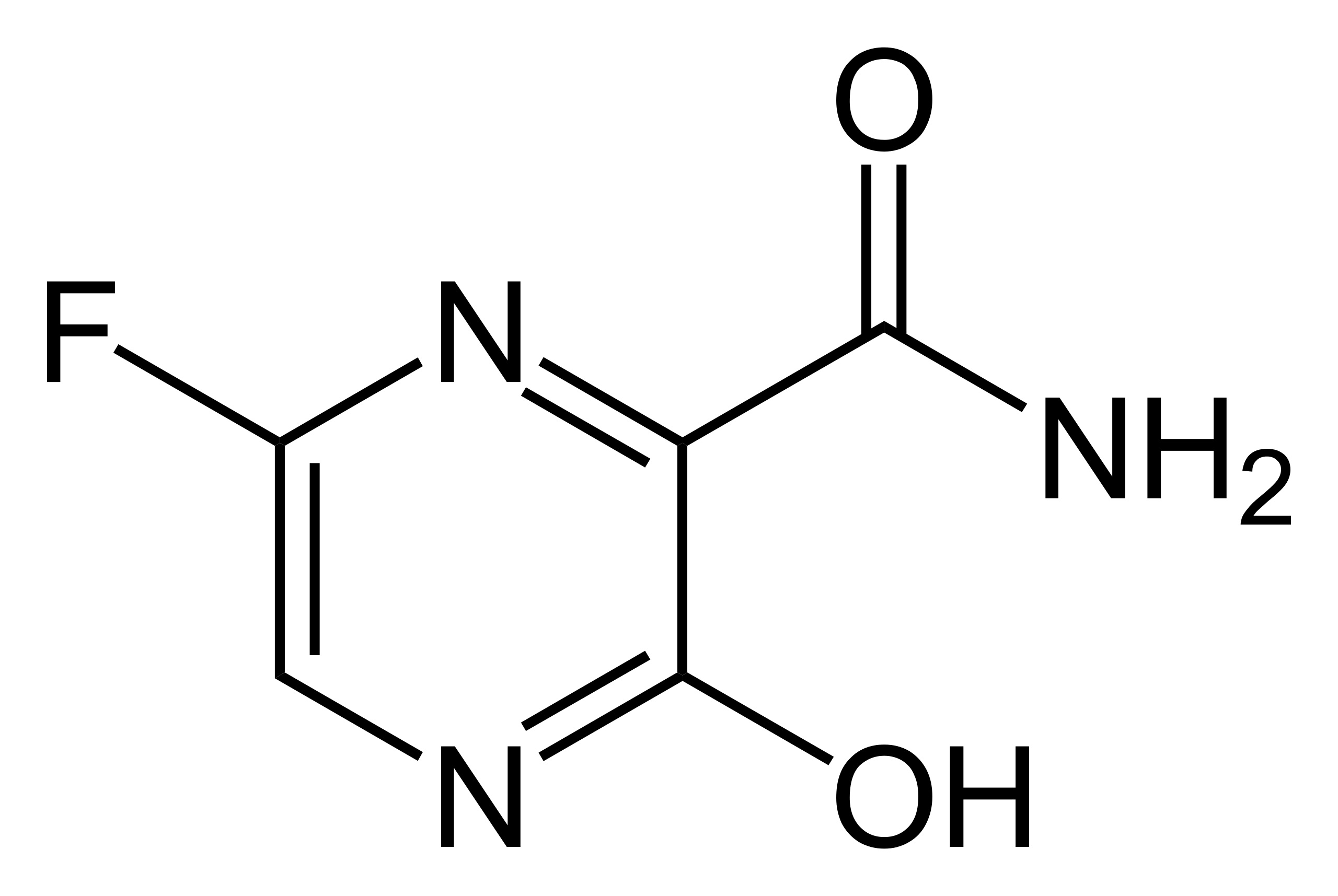

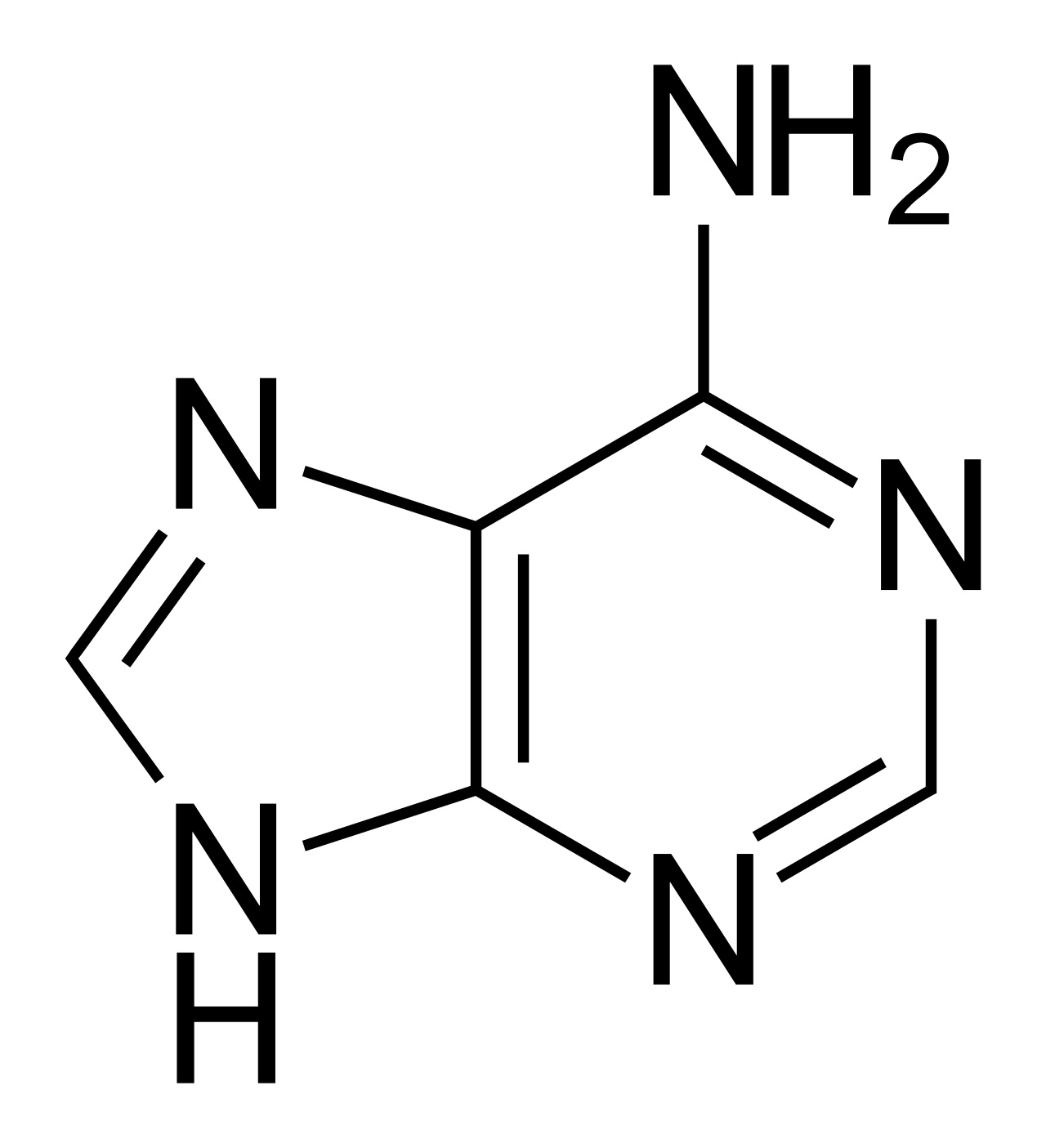

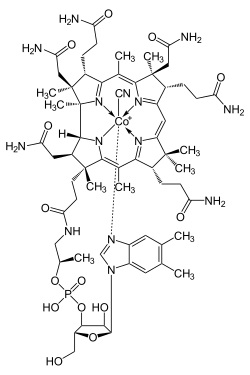

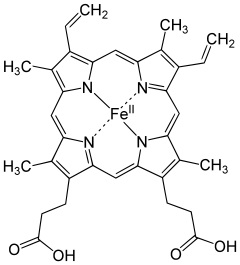

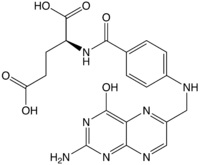

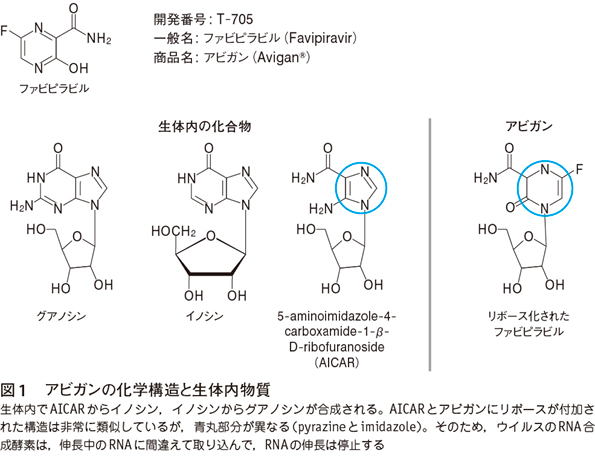

引用:Wikipedia ファビピラビル

ファビピラビル (Favipiravir) は、富山大学医学部教授の白木公康と富士フイルムホールディングス傘下の富山化学工業(現:富士フイルム富山化学)が共同研究で開発したRNA依存性RNAポリメラーゼ阻害剤である。開発コードのT-705、あるいは商品名であるアビガン錠 (Avigan Tablet) の名前でも呼ばれる。

Favipiravirの作用機序

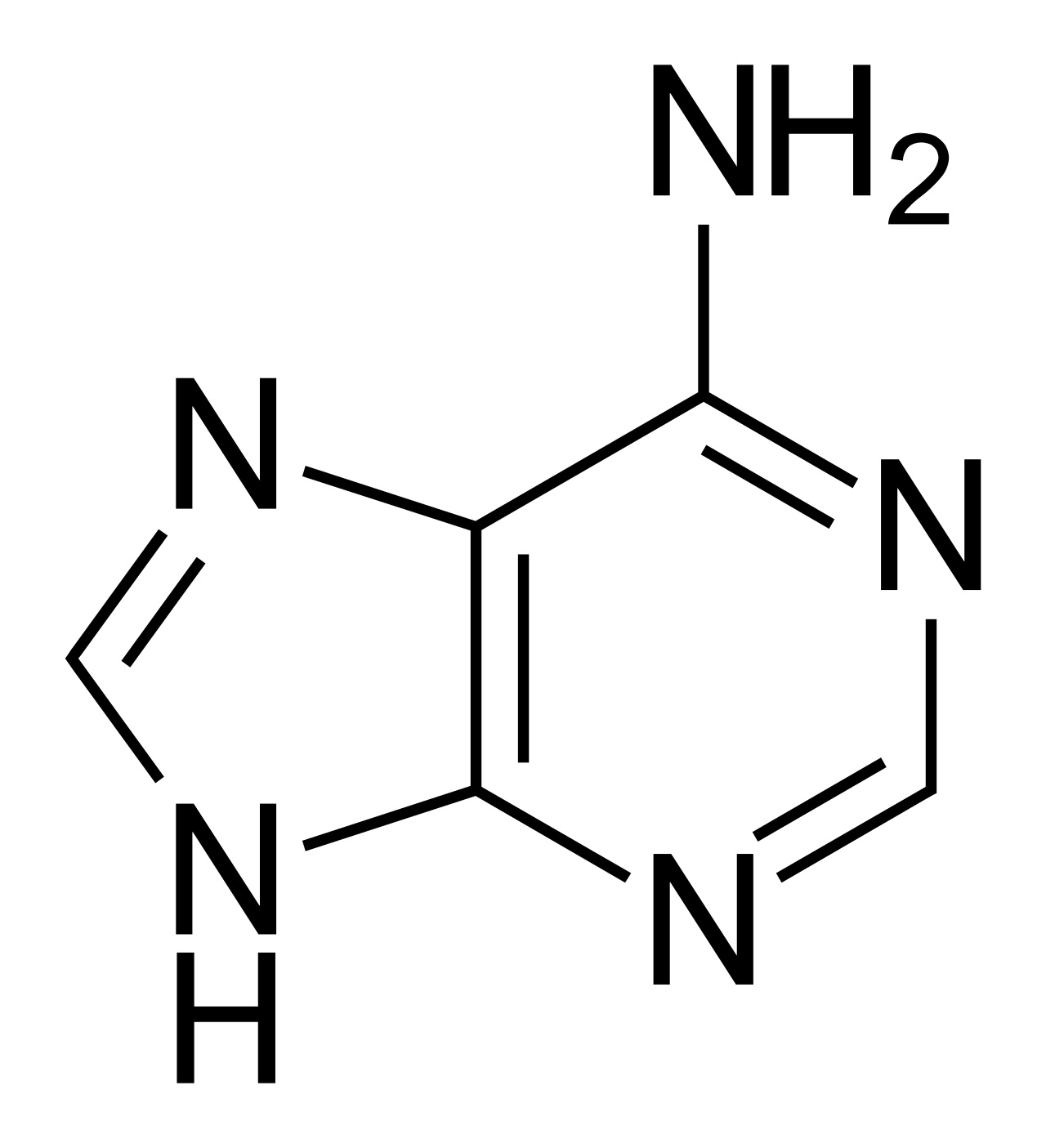

RNA合成酵素にプリン(アデニン、グアニン)類似体として、RNA鎖に取り込まれるが、取り込まれた部位でRNA合成を停止させるChain terminator(伸長阻止薬)として、ウイルスRNA合成を阻止する。

アビガン

アデニン

グアニン

本来は抗インフルエンザウイルス薬で、ウイルスの細胞内での遺伝子複製を防ぐことで増殖を防ぐ仕組み。

そのためインフルエンザウイルスの種類を問わず抗ウイルス作用が期待できる。

またインフルエンザウイルスのみならず、エボラ出血熱ウイルス(後述)やノロウイルスなどへの適用性に関する試験・研究も行われており、ケンブリッジ大学教授のイアン・グッドフェローらの研究チームは2014年10月21日、マウスを使った実験でノロウイルスの減少・消失を確認したとの発表を行った。

さらにウエストナイル熱ウイルス、黄熱ウイルスなどのRNAウイルスにも効果があると考えられており、同研究チームは「治療だけでなく感染予防にも効果的である可能性がある」とコメントしている。

-----------------------------

タミフルやアビガンのほか、リボソームに付着するウイルスのRNAに着目した薬が開発されるのだろう。

-----------------------------

2020.2.23

目次へ

生物が外敵から身を守る仕組みは完璧で、ヒトもヒトデの幼虫も同じに見える。

引用:細胞紳士録 藤田恒夫、牛木辰男著 岩波新書

マクロファージは1883年、メチニコフによって発見された。透明なヒトデの幼虫の体内にアメーバのように動き回る細胞があり、棘を幼虫にさすと、翌朝、この細胞が棘のまわりをびっしり囲んでいた。哺乳動物まで調べると、炎症が起きると小型の細胞が多数現れて細菌を食べだし、ついで大型の細胞がでてきた。前者は白血球(好中球)で、後者をマクロファージと呼んだ。

ヒトには外敵の侵入を感知する細胞がある。これはヒトの皮膚にあるランゲルハンス細胞で、1868年、ランゲルハンスによって発見され、100年後、その役割が明らかにされた。

抗原となるような物質が表皮の表層から深部に侵入してくると、ランゲルハンス細胞の突起がこれを捕えて取り込み、表皮を抜け出して真皮のリンパ管に入り、リンパ節に流れ着いて、T細胞に抗原提示する。

思うに、免疫反応の起源は生物進化の初期にあり、多くの細胞は役割分担して共生しているようだ。

細菌やウイルスが細胞の中に侵入するのは、進化の過程に潜り込もうとしているのではないかと感じる。

2020.3.1

目次へ

コロナウイルスを調べてみる。

引用:http://jsv.umin.jp/microbiology/main_015.htm

15-2-1:プラス鎖RNAウイルス

15-2-1-1:RNAから1つの蛋白前駆体が出来るウイルス

RNAから巨大な前駆蛋白が出来て、それがウイルスのコードするプロテアーゼにより切断(processing)され、成熟蛋白となる。エンベロープを持たないpicornavirus、エンベロープを持つflavivirusが代表である。

ピコルナウイルス(picornavirus)

小児まひの原因であるポリオウイルスがその代表である。エンテロウイルスの仲間であり、腸管感染を起こす。10日位の潜伏期を置いて発熱倦怠感などの不特定症状の後急性弛緩性まひが現れる。ウイルスの便中への排出は発病から2週間迄が最大である。弛緩性麻痺はギランバレ症候群など他の原因でも起こるので、適切な便検体をとりウイルス分離をして診断しなければならない。ヒトにしか感染しない為、天然痘同様ワクチンによる根絶が可能である。WHOはこれを強く推進し、わが国は西太平洋地区での活動に大きく貢献した。1988年には世界で3.5万人の患者が出ていたのを1994年には7千人にまで減らす事に成功している。ECHOウイルス、コクサッキーウイルス、2000-2001年に英国を中心に家畜に大被害を与えた foot and mouth disease virus もこの仲間である。ポリオ同様神経症状を来す株もある。

遺伝子構造を見ると、5'側に構造遺伝子、3'側にRNAポリメラーゼやproteaseなどの非構造遺伝子がある。5'非コード領域は細胞のmRNAに比較し異常に長く600-1200塩基もある。

翻訳は、5'端より内側に入った処にあるIRES(internal ribosomal entrysite)から開始する。RNAの5'端にはCapの代わりにVPgというウイルスのコードする蛋白がついている。(2重鎖DNAウイルスのB型肝炎ウイルスやアデノウイルスの末端にも蛋白が結合している。B型肝炎ウイルスの場合には蛋白はDNAの環状化に与る。)

前駆体蛋白は翻訳されながらウイルスproteaseで切られ成熟蛋白となる。しかし、ただ切られたのでは、全部の蛋白は同じモル数になってしまう。実際は構造蛋白などはより大量の分子を必要とする。ポリメラーゼ蛋白などは不安定性で、蛋白の安定性がこの調節に関わると考えられる。

picoravirusではないがこのウイルスに似たウイルスとしては、A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルスなどがある。腸管感染をするので胃を通過しなければならず、この為いずれも酸に強い。風邪をおこすrhinovirusはpicoravirusに入るが、気道の感染であることから酸に強い性質を持たない。

フラビウイルス(flavivirus)

構造遺伝子が5'側にある点では、picoravirus に良く似ているが、ウイルス粒子はエンベロープを被っている。黄熱、デング熱、日本脳炎、1999年頃から米国で流行し問題となっているウエストナイルウイルスなどがある。この仲間にヒトのC型肝炎ウイルスがいる。flavivirus の5'非コード領域は100塩基くらいだが、HCVの方は350もあり、IRES を利用し本翻訳が開始する点は寧ろ picoravirus に似ている。日本のHCV感染者は人口の1ー2%で、慢性肝炎を経て、肝臓がんに至る。インターフェロンが一部の患者に有効で、有効性は感染しているウイルスの遺伝子型で可成り左右され

15-2-1-2:相補RNA(-RNA)を鋳型とし subgenomicなmRNAが転写されるウイルス群。

+の極性を持つ1本鎖RNAウイルスで、エンベロープを被っているトガウイルス、コロナウイルス、エンベロープを持たない植物ウイルスのタバコモザイクウイルスがこの群にはいる。

トガウイルス

Togavirus科には、Semliki forest virus、西部馬脳炎ウイルス(以上 alphavirus属で昆虫が媒介する)、風疹、などがある。風疹はヒトで流産や奇形の原因となる。生ワクチンが予防に有効である。これ等の alphavirusは12kb位のゲノムサイズである。

picornavirusなどとは異なり、非構造遺伝子が5'側に、構造遺伝子が3'側にある。ゲノムサイズのRNAからはポリメラーゼなどの非構造蛋白が読まれ、右半分の subgenomic RNA からは構造蛋白が読まれる。いずれも前駆体蛋白をコードしてプロテアーゼで切断され成熟蛋白となる。

これにやや似ているのが、coronavirusである。ヒトの「かぜ」にもこの仲間のウイルスによるものがある。ゲノムサイズのRNAに加え、subgenomic RNAが出来る。subgenomicRNAそれぞれは単一の蛋白をコードしそれ以上の processingは起こらない。各 subgenomic RNA は5'端を共有する。遺伝子の配列は非構造遺伝子、構造遺伝子入り交じって位置する。

中国広東省にはじまり、2003年前半世界に広がった重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因ウイルス、SARSコロナウイルスもこの仲間である。

植物ウイルスであるたばこモザイクウイルスはゲノム構造からは、この仲間に入る。しかし、エンベロープは持たない。 subgenomic RNA から全部で5つの蛋白を作る。

---------------------------

細胞の中に入り、核の中や、細胞質で宿主細胞の機能を利用して増殖する。

すごい世界だ。

---------------------------

2020.3.3

目次へ

コロナウイルスが細胞に侵入する様子を知りたい。

引用:http://jsv.umin.jp/journal/v56-2pdf/virus56-2_165-172.pdf

コロナウイルスにはヒト,家畜,実験動物など様々な動物に感染するウイルスが知られている.

その中で,マウス肝炎ウイルス(MHV)はマウスに急性致死性肝炎,脱随性脳脊髄炎などを引き起こし,ヒトの疾患モデルとして研究が進んでいる.

一方,SARS コロナウイルス(SARS-CoV)は重症急性呼吸器症候群(SARS)の病原体であり,2003 年に発見された新しいウイルスである.

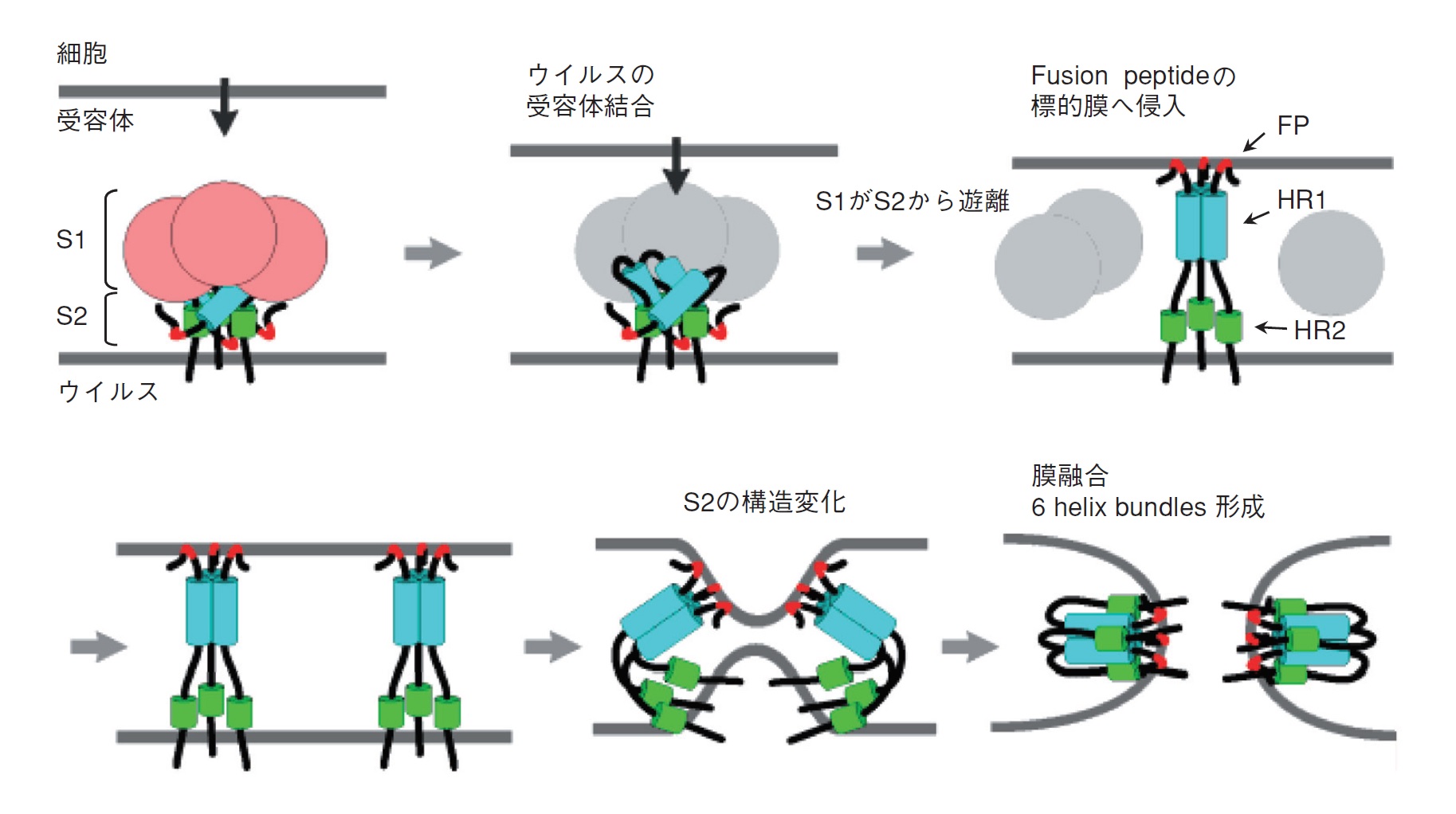

コロナウイルス粒子は形態学的に特徴のある“王冠(コロナ)様”突起(スパイク)を持つ1).スパイクは最外部が球状で,その下の棒状部位でエンベロープに埋め込まれている.

スパイクはウイルスの受容体結合及び細胞内侵入を司り,一本のスパイクは3 分子のS 蛋白から構成されている.

S 蛋白は分子量約180kDa のクラスI のfusion 蛋白である.

MHV S 蛋白は,分子中程の塩基性アミノ酸部位が細胞の蛋白分解酵素により解裂され,N 末端S1 とC 末端S2 の2 サブユニットになる.

S1 とS2 は共有結合で結ばれている訳ではなく,その結合は弱い.スパイク最外部

の球状部分はS1 が,その下の棒状部分はS2 が構成すると考えられている.

S1 のN 末端330 個からなる領域(S1N330)は受容体結合部位であり,特にMHV 株間で保

存されている2 か所が受容体結合に重要である.

MHV は受容体CEACAM1 に結合後,細胞表面から細胞内へと侵入する.

一方,SARS-CoV はACE2 に結合し,endosome に輸送され,酸性環境下で活性のあるプロテアーゼ, cathepsinL によりS 蛋白の解裂及び細胞融合活性が誘導され,endosome から細胞質内へ侵入する.

SARSCoVは細胞表面の受容体ACE2 に結合し,endosome へと輸送され,endosome 内の酸性環境下で活性を示すプロテアーゼによりS 蛋白の膜融合能が活性化され,エンベロープとendosome 膜融合が起き,ゲノムが細胞内に侵入するという細胞侵入機構が提唱された.

更に,SARS-CoV のS 蛋白活性化には細胞内のシステインプロテアーゼが関与することを突き止め,cathepsin L が受容体結合後のS 蛋白の膜融合能を活性化することを明らかにし

た.

最近,Weiss 等は培養細胞での感染で合胞性巨細胞を誘導しないMHV-2 株もSARS-CoV と同様の機構により細胞内侵入を果たすことを報告しているが,この場合

cathepsin L とcathepsin B がS 蛋白の活性化に必要である.

MHV とSARS-CoV では細胞内侵入経路及びS 蛋白の融合能活性化機構は異なるが,細胞膜とエンベロープの融合は同様のメカにズムによって起こると思われる.

これはコロナウイルス特有の細胞内侵入機構というよりクラス1 のエンベロープ蛋白を持つウイルスに共通している.

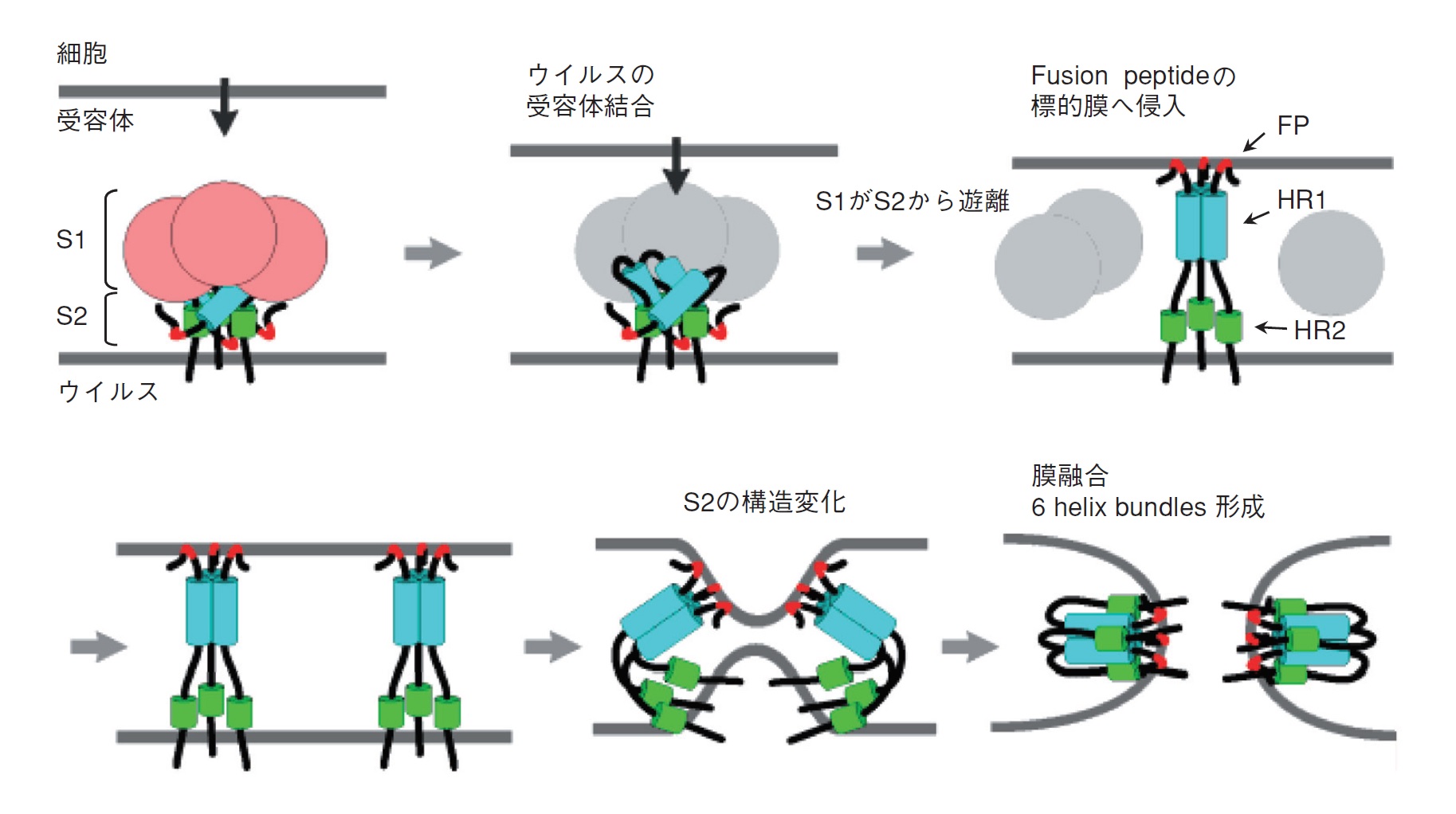

MHV S1N330 が細胞表面のCEACAM1-N ドメインに結合すると,S1 がS2 から離脱する.露出したS2 のFP が標的細胞の細胞膜に挿入され,S2 蛋白の構造変化が誘導される.

この変化はS2 分子がヘアピン構造を取ることにより,3 量体のHR1 の外側に3 本のHR2 が覆い被さるように位置する構造(6 helix bundles)になることである.

6 helix bundles 形成により,エンベロープと標的細胞膜が隣接し,2 種類の膜間で融合が起こり,最終的にウイルスゲノムが細胞質内へと侵入する.

この過程の中で6 helix bundles 形成が極めて重要である.MHV 及びSARS-CoV でもHR1,HR2 に相当するペプチドを用いて,両者がantipararell様式で結合し電子顕微鏡下では棒状構造として観察され,また,HIV 感染で報告されているように,HR2 ペプチドでウイルスの細胞内侵入が押さえられることなどが明らかにされている.

2020.3.4

目次へ

UTFコードにしているので、漢字の変換誤りになる場合がある。例えば、”ふかのう”が不可能になり、”なまえ”が名前に、閉じ鍵かっこが」、”しょくぶつ”が植物になる。

SARSCoVは細胞表面の受容体ACE2 に結合し,endosome へと輸送され,endosome 内の酸性環境下で活性を示すプロテアーゼによりS 蛋白の膜融合能が活性化され,エンベロープとendosome 膜融合が起き,ゲノムが細胞内に侵入する、というのがあまりにも不思議。

SARS-CoV のS 蛋白活性化には細胞内のシステインプロテアーゼが関与することを突き止め,cathepsin L が受容体結合後のS 蛋白の膜融合能を活性化することを明らかにした.

-----------------------------

細胞内のシステインプロテアーゼは、本来、なんのために働いているのだろう。

-----------------------------

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj1944/105/1/105_1_1/_pdf/-char/ja

細胞内プロテアーゼは一般にタンパク質のペプチド結合を不可逆的に分解する酵素であり,本来の消化酵素としてのいわゆる"分解作用"と,生体内の種々の機能を担う生理活性物質を生みだすための"モジュレーター作用"を有している.

このため,細胞内プロテアーゼは厳密な発現調節系や活性調節系の制御を受けながら生理機能を果たしており,いったんこれらの制御系に不調が生じると酵素活性の異常な増大や低下が起こり,細胞構成成分の機能に重大な影響を与えると考えられる.

また,細胞内プロテアーゼがエンドヌクレアーゼと共にアポトーシスにおけるクロマチンDNAの断片化に関与する可能性も考えられる.

引用:Wikipedia プロテアーゼ

プロテアーゼ(Protease、EC 3.4群)とはペプチド結合加水分解酵素の総称で、プロテイナーゼ(proteinase)とも呼ばれる。

広義のペプチダーゼ(Peptidase)のこと。タンパク質やポリペプチドの加水分解酵素で、それらを加水分解して異化する。

収斂進化により、全く異なる触媒機能を持つプロテアーゼが似たような働きを持つ。

プロテアーゼは動物、植物、バクテリア、古細菌、ウイルスなどにある。

ヒトでは小腸上皮細胞から分泌する。

引用:https://medley.life/medicines/article/5677569c5595b353107966f1/

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は、免疫の中心的な役割を担うリンパ球(主にCD4というタンパク質を発現しているリンパ球)やマクロファージに感染し、免疫系を徐々に破壊することでHIV感染症を引き起こす。

HIV感染症の治療は一般的に、抗HIV薬を複数の種類(複数の成分)併用した強力な多剤併用療法(ART)を行う。

(なお、ARTは、HIVを抑制する効果がより強力な「キードラッグ」と呼ばれる薬とキードラッグを補いウイルス抑制効果を高める「バックボーン」と呼ばれる薬を組み合わせて実施することが一般的だが、近年では「キードラッグ」を2剤(2成分)組み合わせて行う方法なども治療の選択肢となっている)。

抗HIV薬はその作用機序により、NRTI(核酸系逆転写酵素阻害薬)、NNRTI(非核酸系逆転転写酵素阻害薬)、PI(プロテアーゼ阻害薬)、INSTI(インテグラーゼ阻害薬)などに分かれる。

HIVは標的細胞に吸着し細胞内に侵入した後、いくつかの工程を経て自身の遺伝子を宿主の染色体に組み込み感染を成立させる。その後、ウイルス粒子に必要な複合タンパク質が合成されるが、この複合タンパク質が機能するタンパク質になるにはプロテアーゼという酵素によって切断される必要がある。

本剤はプロテアーゼを阻害し、機能タンパク質の産生を抑える作用をあらわす。これによりウイルス粒子の組み立てが阻害され感染性ウイルス粒子を産生させないため、感染拡大が阻止される。

----------------------------------

HIVの場合は、細胞内に侵入してから、プロテアーゼが作用する。

細胞に侵入する際に作用するプロテアーゼではない。

----------------------------------

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsv/61/1/61_1_109/_pdf/-char/ja

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV)のエンベロープ糖蛋白(S蛋白)は,宿主プロテアーゼ(トリプシン,エラスターゼ,カテプシン,TMPRSS2)に切られて活性化される.

インフルエンザウイルス等多くのエンベロープウイルスもプロテアーゼを利用するが,プロテアーゼの作用する様式がSARS-CoVとは異なる。

インフルエンザウイルスの場合は細胞でウイルスが作られるときエンベロープ糖蛋白(HA)がプロテアーゼに切られ「膜融合誘導可能な形」になるが,SARS-CoVの場合は「細胞侵入の瞬間」にS蛋白が切られて膜融合開始の引き金が引かれる.

我々はSARS-CoVによく似たS蛋白を持つマウス肝炎ウイルス(MHV-2)を用いて,S蛋白は二段階の構造変化をすることを検出した.まずS蛋白はレセプターに結合すると安定した三量体を形成し,Fusion Peptideを露出させ,細胞膜に突き刺さる.続いてプロテアーゼにより開裂を受け,内部のヘリックス構造を引きつけることによりウイルスと細胞の膜を引き寄せ,融合させると考えられる.このメカニズムはウイルスにとって標的細胞で確実に膜融合を誘導できる効率の良い仕組みである.

コロナウイルスは,エンベロープをもつ直径60~220nmの楕円形あるいは多形成のウイルスである.

ウイルスゲノムはポジティブ一本鎖RNAで,27~32kbのサイズであり,RNAウイルスの中では最大サイズである.

ヒトに感染するコロナウイルスHuman coronavirus(HCoV)としては1960年代にHCoV-229EとHCoV-OC43が風邪の原因ウイルスとして分離された.

エンベロープウイルスが細胞に侵入する時,エンベロープの脂質二重膜と細胞の脂質二重膜が融合する必要がある.

ウイルス表面のエンベロープ糖蛋白がこの膜融合反応を仲介するが,多くのウイルスのエンベロープ糖蛋白は宿主のプロテアーゼに切られて「膜融合誘導可能な形」になる.

プロテアーゼがウイルスに作用する様式は大きく二つに分けられる.

① HIVやインフルエンザ等の多くのウイルスは,エンベロープ糖蛋白が「ウイルスが作られるとき」あるいは「ウイルスが標的組織に到達したとき」にプロテアーゼに切られて開裂し,「膜融合誘導可能な形」になると考えられている.

② SARS-CoVのS蛋白を活性化する宿主プロテアーゼは,トリプシン,エラスターゼ,カテプシン,TMPRSS2であり, 「細胞侵入の瞬間」に働くことが報告されている.

コロナウイルス,MHV-JHM株,MHV-A59株はHIVと同様の「ウイルスが作られるとき」に切られるS蛋白をもっている.

約180kDaのS蛋白は一本の蛋白として合成され,細胞内のFurinにより約90kDaのS1及びS2サブユニットに開裂される.

一方,SARS-CoV,229E及びMHV-2株のS蛋白はFurin切断サイトが欠損しているため,180kDaの一本の蛋白として合成された後,開裂を受けず180kDaのままウイルス粒子上に乗っている.

この未開裂S蛋白は「膜融合誘導可能な形」になっておらず,感染時,レセプター結合の後に宿主プロテアーゼによる開裂を受けて活性化すると考えられている.

トリプシンは,SARS-CoVとMHV-2のS蛋白に対して,上記の細胞-細胞融合,ウイルス-細胞融合のどちらの方法でも,強く膜融合を誘導するので,正にS蛋白の活性化因子であるといえる.

またエラスターゼもトリプシンと同様に膜融合を誘導できることが確認されている.

エラスターゼは炎症組織で好中球が大量に放出するプロテアーゼであり,肺炎が重症化する時のウイルス増殖に関与する可能性が予想される.

現在までに報告されている膜貫通型セリンプロテアーゼ(TMPRSS2)を利用するウイルスは,インフルエンザ,メタニューモ,SARS,ヒトコロナウイルスNL63である.

引用:http://www.jrs.or.jp/quicklink/journal/nopass_pdf/ajrs/005040172j.pdf

インフルエンザウイルスのエンベロープに存在するヘマグルチニンは,気道上皮細胞に発現する膜貫通結合型セリンプロテアーゼの作用で開裂を受けて活性化され,ウイルスRNAの細胞質内進入を促進し,ウイルス増殖に関与する.

ウイルスの増殖と炎症性サイトカインの放出は発熱などの症状や重症化,慢性閉塞性肺疾患や気管支喘息の増悪に関与する.

インフルエンザウイルスの気道上皮細胞への感染および増殖は接着,進入,脱殻,複製,再集合,発芽の経路を経て行われ,増殖したウイルスは細胞外に放出される.

この過程が繰り返されてウイルス増殖の連鎖が生じ,インフルエンザ感染症として発症する.インフルエンザウイルスはエンベロープ表面に突出する糖蛋白ヘマグルチニン(hemagglutinin:HA)が受容体に結合することにより気道上皮細胞に接着し,小胞に取り込まれて細胞内に進入する.

さらに,開裂・活性化したHA を持つウイルスだけがエンベロープを細胞膜に融合させて細

胞質内にRNA を放出し(脱殻),ウイルスの増殖に進むことができる.

HA を介して受容体に接着したインフルエンザウイルスは,感染細胞の細胞膜のくぼみから形成される小胞に取り込まれ,この小胞がエンドサイトーシス(endocytosis)によって細胞内に輸送され,さらに小胞はエンドソームと膜融合を起こして,ウイルスがエンドソームに

取り込まれる.

エンドソーム内が酸性になることで(この時点で酸性エンドソームと呼ばれる)ウイルスのエンベロープと感染細胞の細胞膜(=酸性エンドソームを構成する膜)が融合し,ウイルスRNA

が細胞質内に放出され(脱殻),以降のウイルス複製につながる.

-------------------------------

セリンプロテアーゼの本来の役割とは?

-------------------------------

引用:Wikipedia セリンプロテアーゼ

ペプチド結合を加水分解する酵素で、様々な種類のものが、栄養吸収、タンパク質の廃棄とリサイクル、生体防御、活性の調節、などの幅広い分野で働いている。

セリンプロテアーゼ (Serine Protease) とは触媒残基として求核攻撃を行うセリン残基をもつプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)のこと。EC[3.4.21.-]。多くは触媒残基としてセリン (Serine, Ser)、ヒスチジン (Histidine, His)、アスパラギン酸 (Aspartic acid, Asp) の3残基を有しているが、ヒスチジンおよびアスパラギン酸残基は他のアミノ酸残基で代用されているものもまれにある。

これら3残基はアミノ酸配列上は隣接していないが、空間的にはSer-His-Asp酸の順に水素結合で結ばれるように配置されており、セリン残基側鎖のγ位の酸素原子の求核性が高められている。

このγ位の酸素原子が基質ペプチドの主鎖のカルボニル炭素に求核攻撃することから加水分解反応が始まる。

------------------

ふーむ、本来、細胞の生存にとって必須な酵素であるらしい。

細胞膜上にあって細胞外を監視し、栄養となる分子を取り込むための分解のほか、有害なタンパク質の分解の役割を担っているようだ。

------------------

食品加工・生産、皮革加工、学術研究など様々な方面で利用されている。

特にスブチリシン様のセリンプロテアーゼのうちアルカリ性条件で高い活性を示すものはタンパク質汚れを分解するために洗剤に配合されており、日本国内でも年間数千トン生産されている。

-------------------------

ウイルスは細胞のこの酵素を利用して細胞に侵入しようとしている。

細胞は、ウイルスのタンパク質を栄養として取り込もうとするが、タンパク質を分解したら、その中に格納されていたRNAやDNAが露出するという想定外の危険性があった。

-------------------------

2020.3.5

目次へ

もう一度、IgAのことを調べてみたい。

引用:https://katosei.jsbba.or.jp/view_html.php?aid=850

腸管粘膜組織表面は,腸内常在細菌はもとより,病原性微生物やアレルゲンなどの抗原の生体内への侵入経路の一つであるが,これらの抗原に対する認識と応答を担っているのが,腸管免疫系である.

腸内細菌叢と宿主は共生関係を築いており,この共生関係が崩れると,腸管免疫系が過剰に刺激されることにより炎症性腸疾患や大腸がん,アレルギー,喘息,肥満などといった多くの疾患が誘発される.

腸管免疫系は病原体などを排除するだけではなく,腸内環境の維持に重要な役割を担っていると言える.

その腸管免疫系の中で主要な要素の一つであるIgA抗体がこの2つの機能を担っている.

腸管粘膜固有層から腸管腔に分泌されたIgA抗体は,腸管腔内で病原菌やその毒素と結合し中和したり,あるいは,粘膜固有層内に侵入した病原体と結合することで体外に排出する.

そのIgA抗体の機能で特徴的なことは,全身免疫系の抗体反応とは異なり,敵を殺すための炎症反応を起こさずに静かに敵を排除して防御を行うことである.

さらに,腸管由来のIgA抗体は病原菌だけではなく腸内常在細菌も認識してそれらと結合し,腸内常在細菌と宿主との共生関係を維持している.

このように,IgA抗体は,単に腸管腔内に分泌されるだけではなく,腸管粘膜上皮細胞上のムチン層内でも維持され,腸内常在細菌の腸管粘膜上皮細胞への接触や侵入を防いで,腸管免疫系が過剰に刺激されないように調節しているとも考えられている.

さまざまな抗原から生体を守るために,私たちの免疫細胞の抗体遺伝子では体細胞突然変異とクラススイッチが起きている.

体細胞突然変異は,抗体遺伝子の抗原結合部位に変異を入れることにより結合部位の微調整を行い,抗原に対して高親和性,つまり,より強く結合する抗体を産生するための機構である.

クラススイッチは,抗体の抗原認識能力は変化させずに抗体分子の定常領域の構造を変化させ,IgM抗体からIgG抗体,IgA抗体,IgE抗体に変化させる機構で,抗体の攻撃力を変化させる.

これら2つの機構が組み合わさることにより,多様な抗原結合部位を有する多くの種類の抗体が産生され,私たちの体は病原菌などから守られている.

この体細胞突然変異とクラススイッチが起こるには,共にActivation-induced cytidine deaminase(AID)タンパク質が必要であり,AIDタンパク質のN末端側が体細胞突然変異に関与し,C末端側がクラススイッチに関与していることが知られている.

野生型マウスの小腸粘膜固有層の腸管IgA産生細胞から多くのハイブリドーマを作製し,そのなかで,16種類のハイブリドーマIgA抗体を選び,培養可能な腸内常在細菌14種類に対しての結合性を調べた.その結果,多くのモノクローナルIgA抗体が多種類の細菌に対して結合することがわかった.

それらのなかで,高産生される抗体の4クローンを選び,Escherichia coliとLactobacillus caseiに対する結合力を比較した結果,W27 IgAと命名した抗体はほかのIgA抗体と比較して,E. coliに対して,最も強い結合力を示した.

W27 IgA抗体は腸内細菌をランダムに認識しているのではなく,善玉菌と悪玉菌を識別することができる抗体であると考えた.

W27 IgA抗体は腸内細菌を識別したが,腸内細菌のどのような分子を認識して識別しているかは明らかでなかった.そこで私たちは,各種腸内細菌のタンパク質を抽出し,W27 IgA抗体によるウエスタンブロットを行い,ターゲット分子を探索した.

その結果,W27 IgA抗体は,DH5α株(E. coli K12株)と私たちが野生型マウスの糞便から単離したE. coliとPseudomonas fulvaの約50?kDaの分子を特異的に認識した.

2次元電気泳動によりDH5α株のターゲット分子を単離し質量分析を行った結果,この分子はE.coliのSerine hydroxylmethyltransferase(SHMT)であることがわかった.

SHMTのエピトープ部位にEEHI配列をもつ細菌種を調べたところ,Haemophilus influenzaeやKlebsiella pneumoniae, Salmonella paratyphi Aなどの病原菌が多く,Proteobacteria門に属している細菌であることがわかった.

多くの病原菌がEEHI配列をもっていることから,宿主が病原菌を排除するために,SHMTのEEHI配列をエピトープとして認識するW27 IgA抗体が体内で選択されてきたのではないかと考えられる.

SHMTは葉酸やアミノ酸代謝に重要であり,SHMTを欠損させたE. coli株は,増殖が遅くなることが報告されている.

W27 IgA抗体は非特異的に細菌に結合するだけではなく,細菌のSHMTを特異的に認識し結合することが増殖抑制効果を起こすためには重要であると考えられる.

W27 IgA抗体はE. coliなどには強く結合するが,善玉菌として知られているL. caseiやB. bifidumに対しては強い反応を示さなかった.

これは宿主がIgA抗体を使って,単に侵入者として,すべての腸内細菌を排除するのではなく,自己を利する細菌を能動的に選択している可能性が考えられる.

--------------------------------

「さまざまな抗原から生体を守るために,私たちの免疫細胞の抗体遺伝子では体細胞突然変異とクラススイッチが起きている.

体細胞突然変異は,抗体遺伝子の抗原結合部位に変異を入れることにより結合部位の微調整を行い,抗原に対して高親和性,つまり,より強く結合する抗体を産生するための機構である.」

IgA抗体は、細菌やウイルスと遭遇すると、エピトープの特別の部位に吸着する、ということ、体細胞突然変異がそれを可能にしている。

--------------------------------

2020.3.10

目次へ

IgAと唾液の関係。

引用:https://kenko100.jp/articles/191125004977/

唾液は「機能性の高い物質の宝庫」