���ǂ�

�Ԍ����̕�

�ځ@��

2025.6.19

2025.6.18

2025.5.21

2025.5.20

2025.5.19

2025.5.11

2025.5.10

2025.5.7

2025.5.6

2025.5.5

2025.5.4

2025.5.3

2025.5.2

2025.5.1

2025.4.30

2025.4.29

2025.4.28

2025.4.27

2025.4.26

2025.4.25

2025.4.25

�ڎ���

�̍זE�̒��ŁA��ԑf���ő��̂��ׂĂ̍זE�̖��ɗ��̂́A�Ԍ������Ǝv���B

�x�E����n���ꂽ�_�f���^�сA�זE�����_���Y�f���Ƃ��Ĕx�E�ɓn���āA�܂��̓����z����B

�����͂P�Q�O�����Ƃ����B

�q�g�̐Ԍ����͐^���ւ���ł��āA�j���Ȃ��I

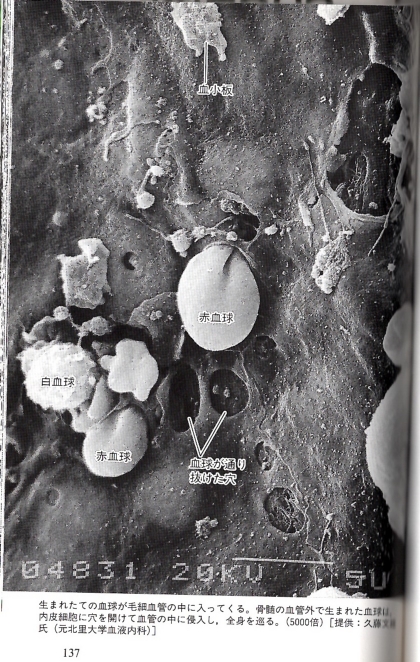

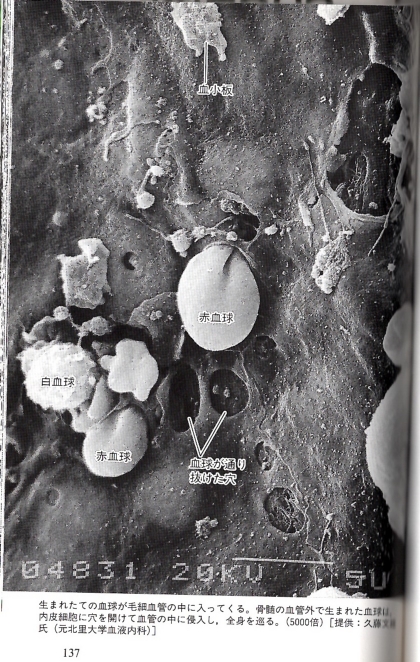

�Ԍ����͐��܂ꂽ�ꏊ���猌�ǂ̕ǂ����蔲���Č��t�̗���ɏ���đ̓����߂���B

���[�ׂ̍����ǂ̒��ł͖����d�Ԃ̂悤�ɂЂ��߂������Ēʉ߂���B

����Ȍ��C�ȐԌ����ɂ��ĕ��������B

�u�V�E�זE��ǂށv�u�k�Ё@BLUE BACKS

�u�זE�a�m�^�v��g�V��

���p�Fwikipedia

�Ԍ����͌��t�זE�̈�ŐF�͐Ԃ��A���t�z�ɂ���đ̒������A�x���瓾���_�f����荞�݁A�̂̋��X�̍זE�ɉ^�ы������������S���A�܂����l�ɓ�_���Y�f�̔r�o���s���B

�Ԍ����̓����ɂ͓S���܂ސԂ��^���p�N���w���O���r�����[�����Ă���A�Ԍ����̓w���O���r���Ɏ_�f����荞�ށB

�����ł͖���2000������x�̐Ԍ���������Ă��邪�A���̎����͖�120���ŁA120���̊Ԃɂ��悻20-30����ɓn���đ̂��z���Ď_�f���������A�Â��Ȃ���B����̑��Ȃǂ̃}�N���t�@�[�W�ɕߑ����ꕪ�������B

�Ԍ����͑̂̋��X�̍זE�ɂ܂Ŏ_�f���������邽�߁A�_�炩�����ɕό`�\�͂ɕx�݁A�����̒��a�̔����ȉ��̒��a�̋����э��ǂɂ����荞�ݒʉ߂��邱�Ƃ��ł���B

�Ԍ����͐��n����ŏI�i�K�ōזE�j��~�g�R���h���A�E���{�]�[���Ȃǂ̍זE���튯���������B

�_�f�̉^���ɂ͕s�v�ȍזE�j��_�f�������~�g�R���h���A���̂ċ���A�����d�ʂ̖�9�����w���O���r���ł���B

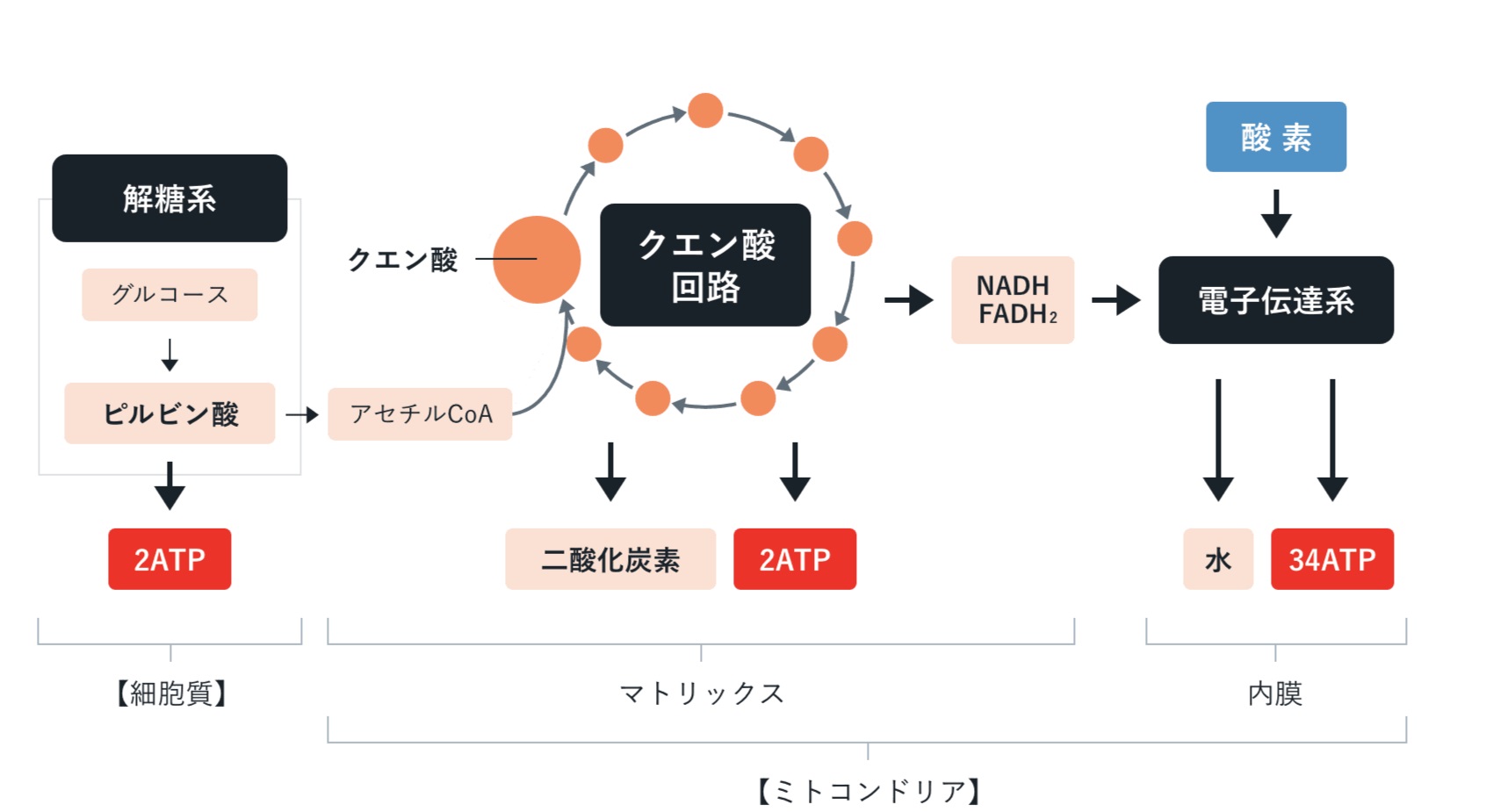

�~�g�R���h���A�������Ȃ����߁A�זE�̊����ɕK�v�ȃG�l���M�[�͌��C���n�ƌĂ��y�f�ɂ���ăO���R�[�X�����ē���B

*******************************************************************************************

���̂悤�ɏd�v�Ȗ��������Ԍ����́A�܂��A���ǂ̒��ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̃��J�j�Y���͂ǂ��Ȃ��Ă���낤�B

�G�l���M�[���͌��C���n�ɂ��Ƃ������Ƃ��킩�����B

*******************************************************************************************

2025.4.26

�ڎ���

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/104/7/104_1367/_pdf/-char/ja

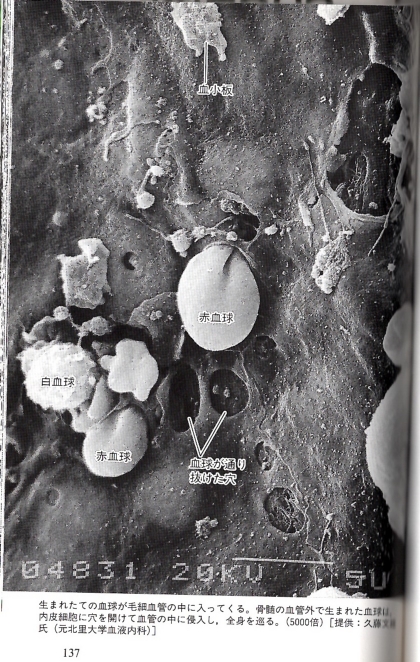

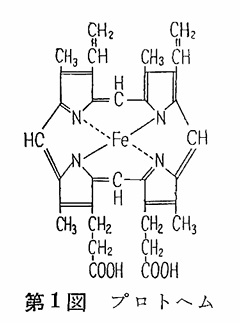

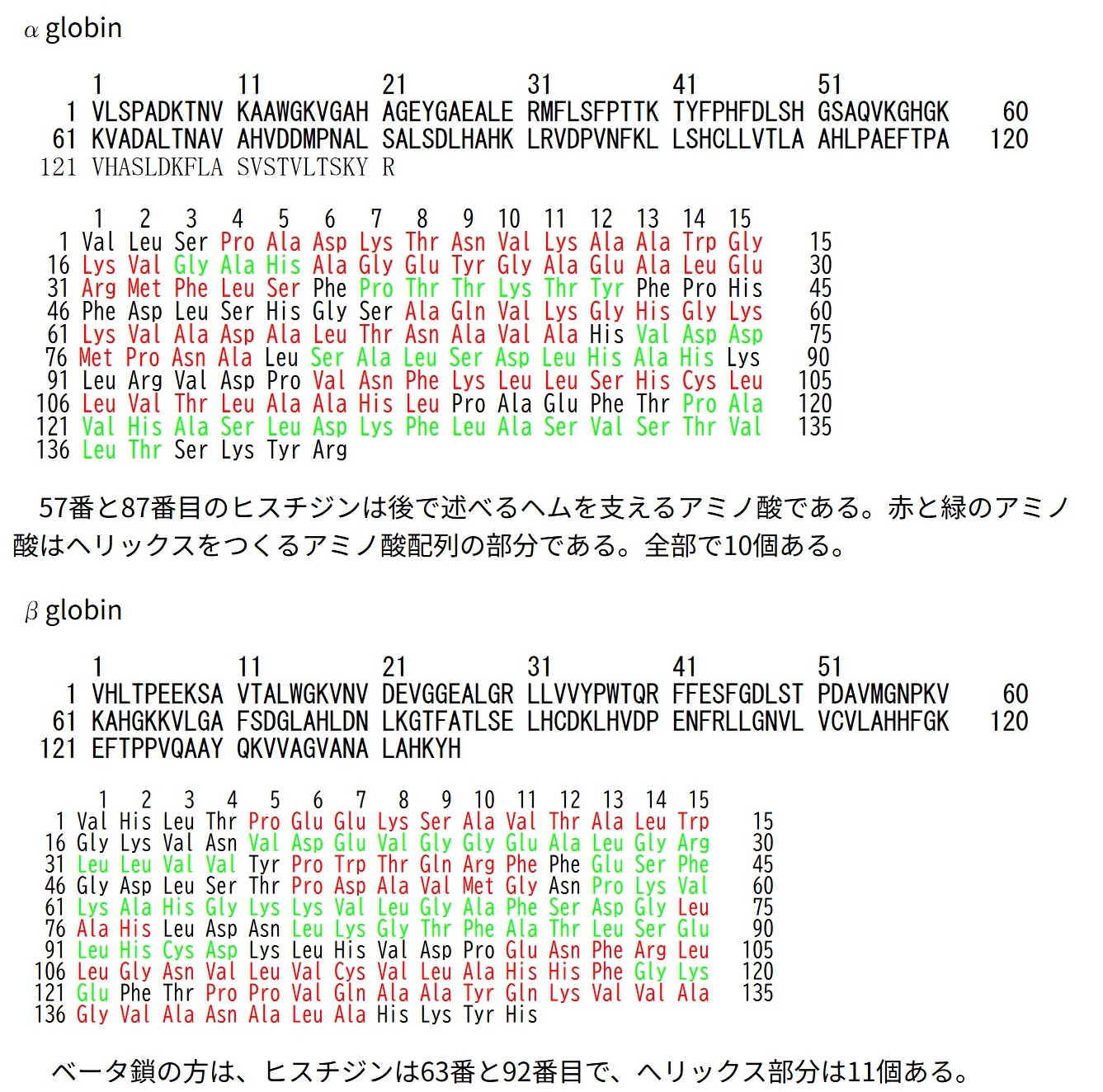

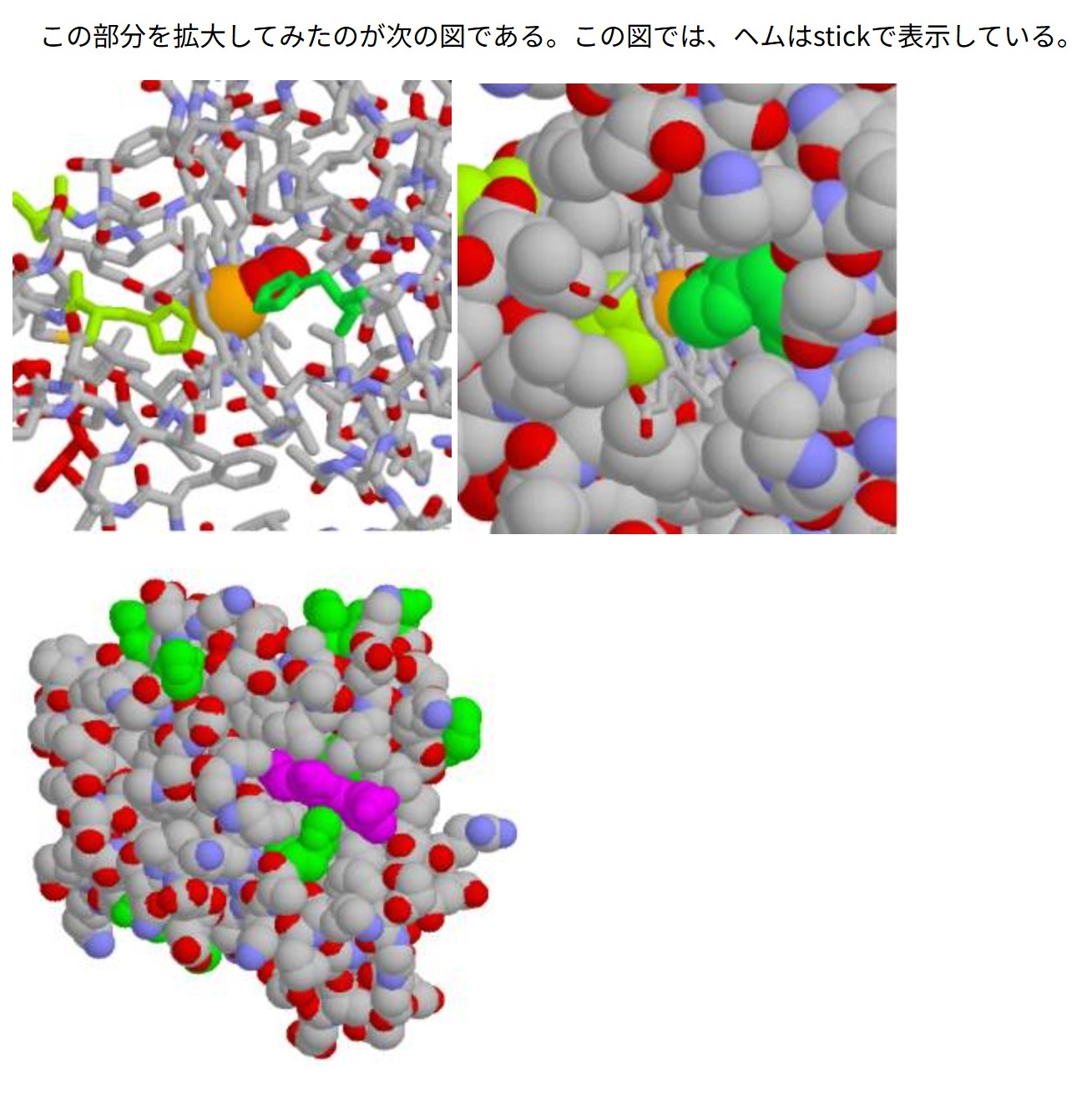

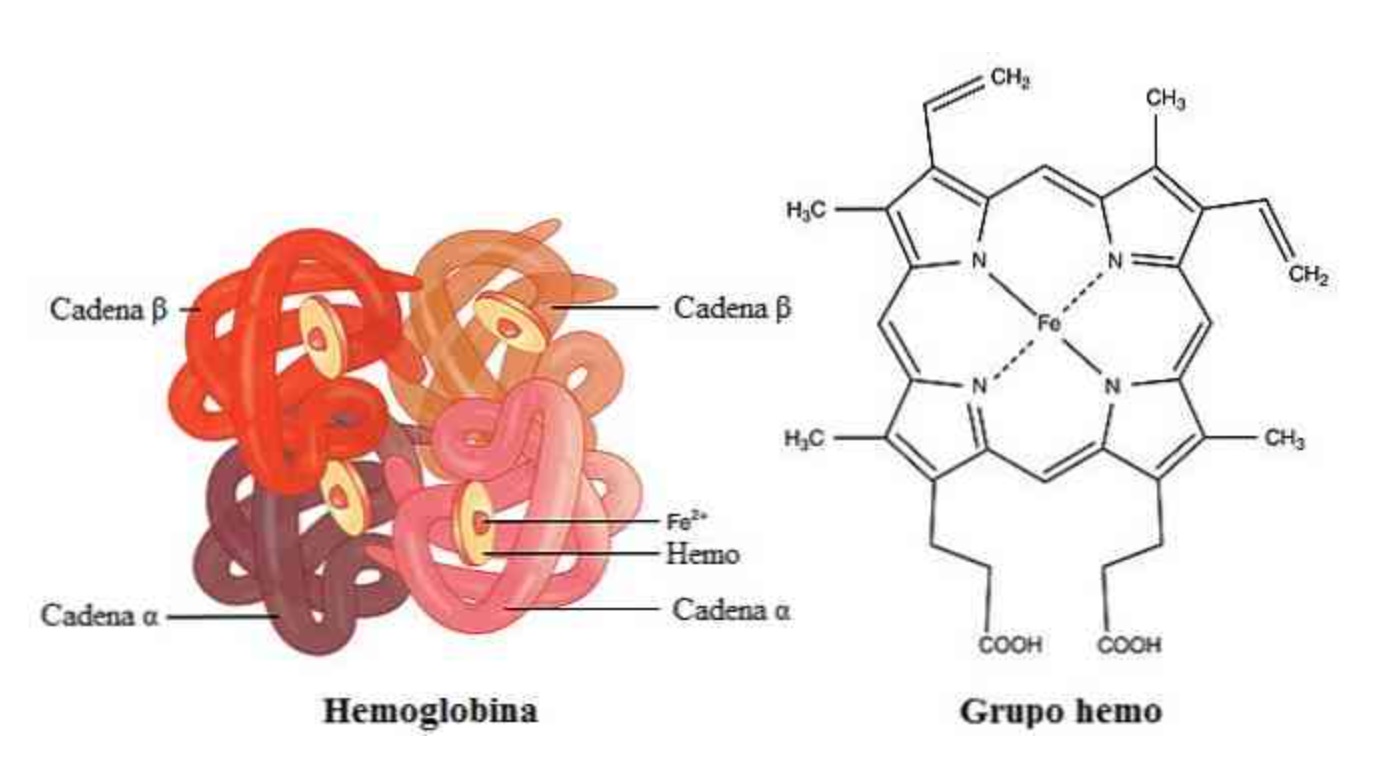

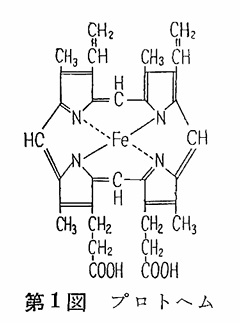

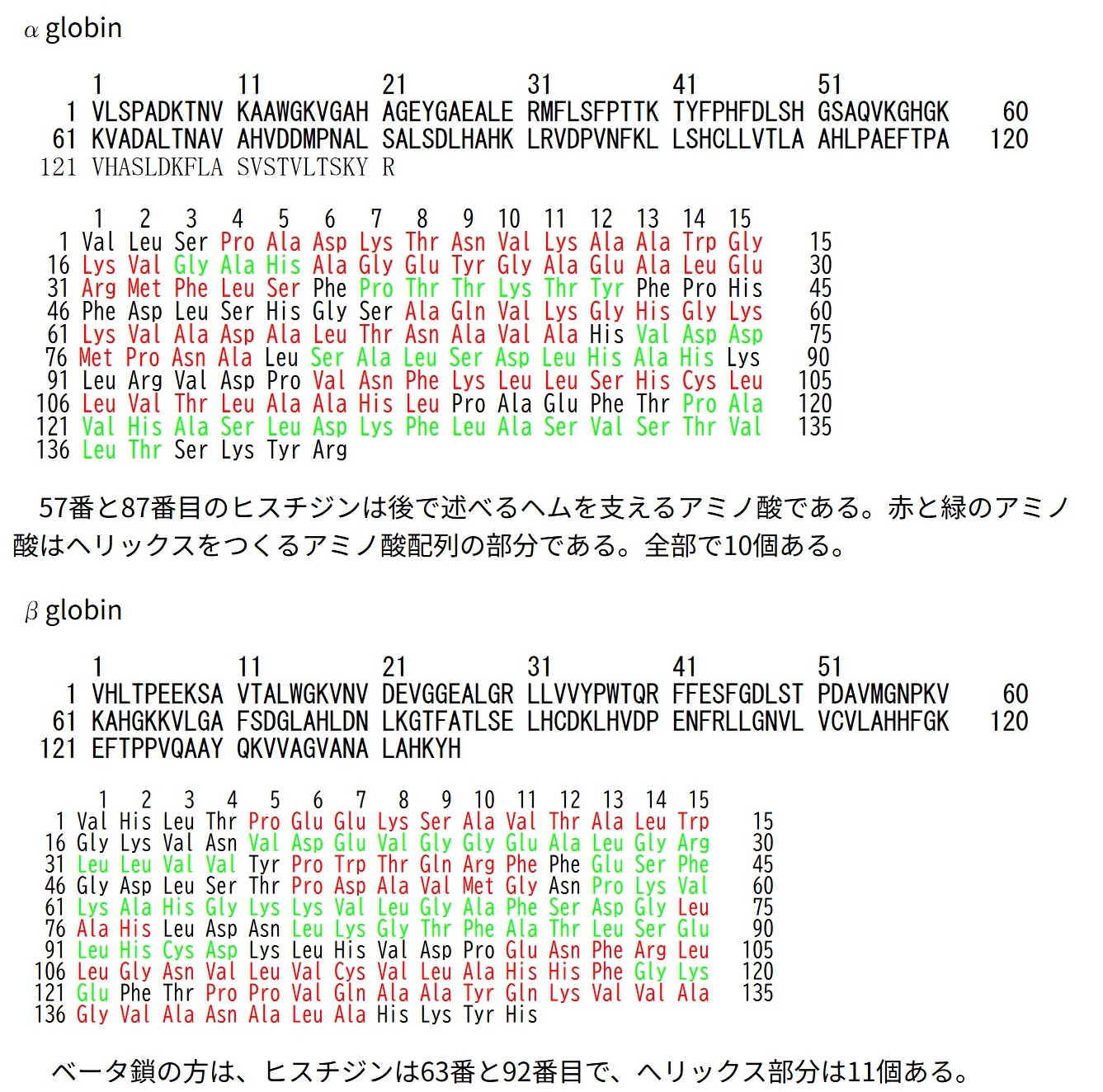

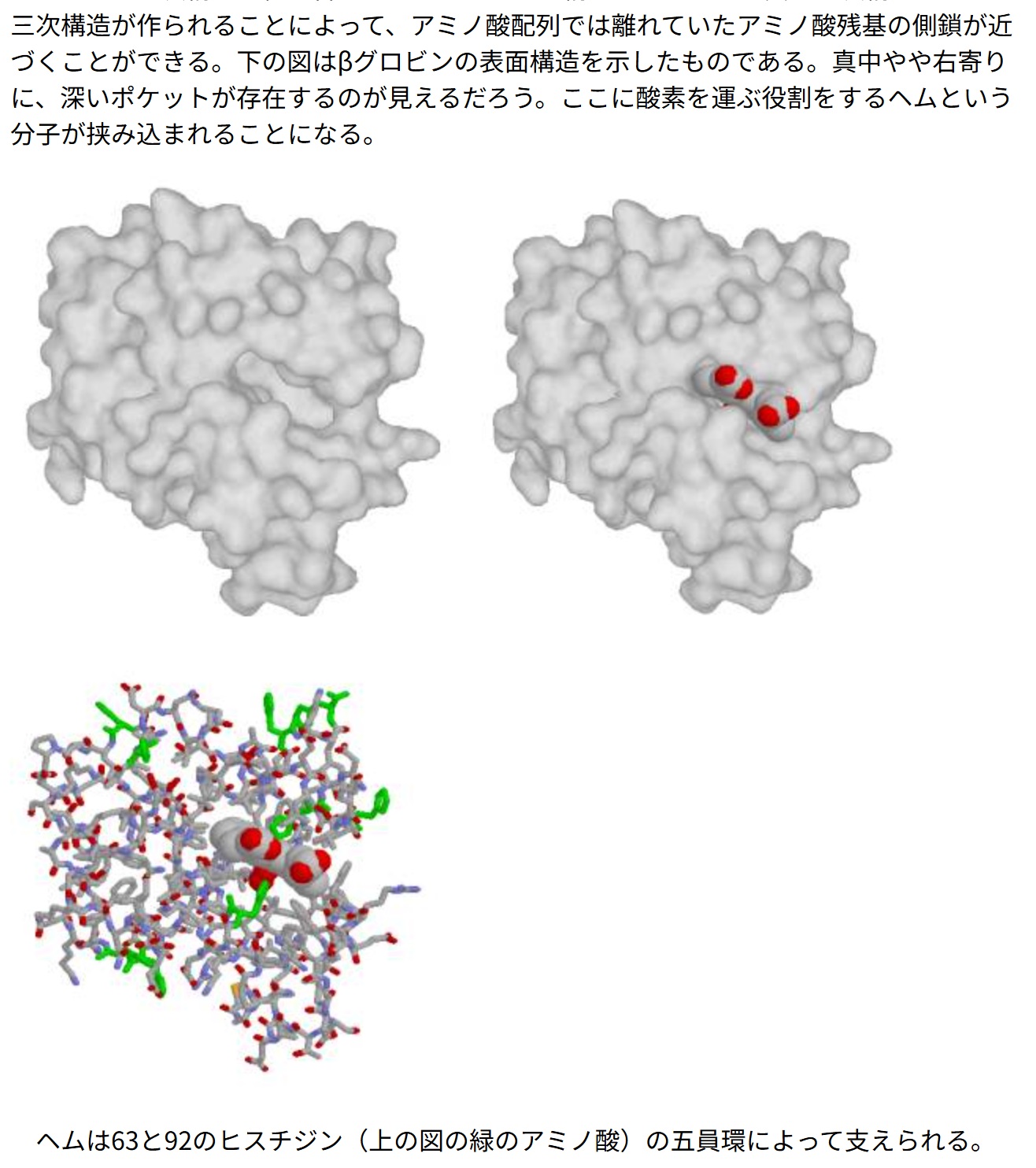

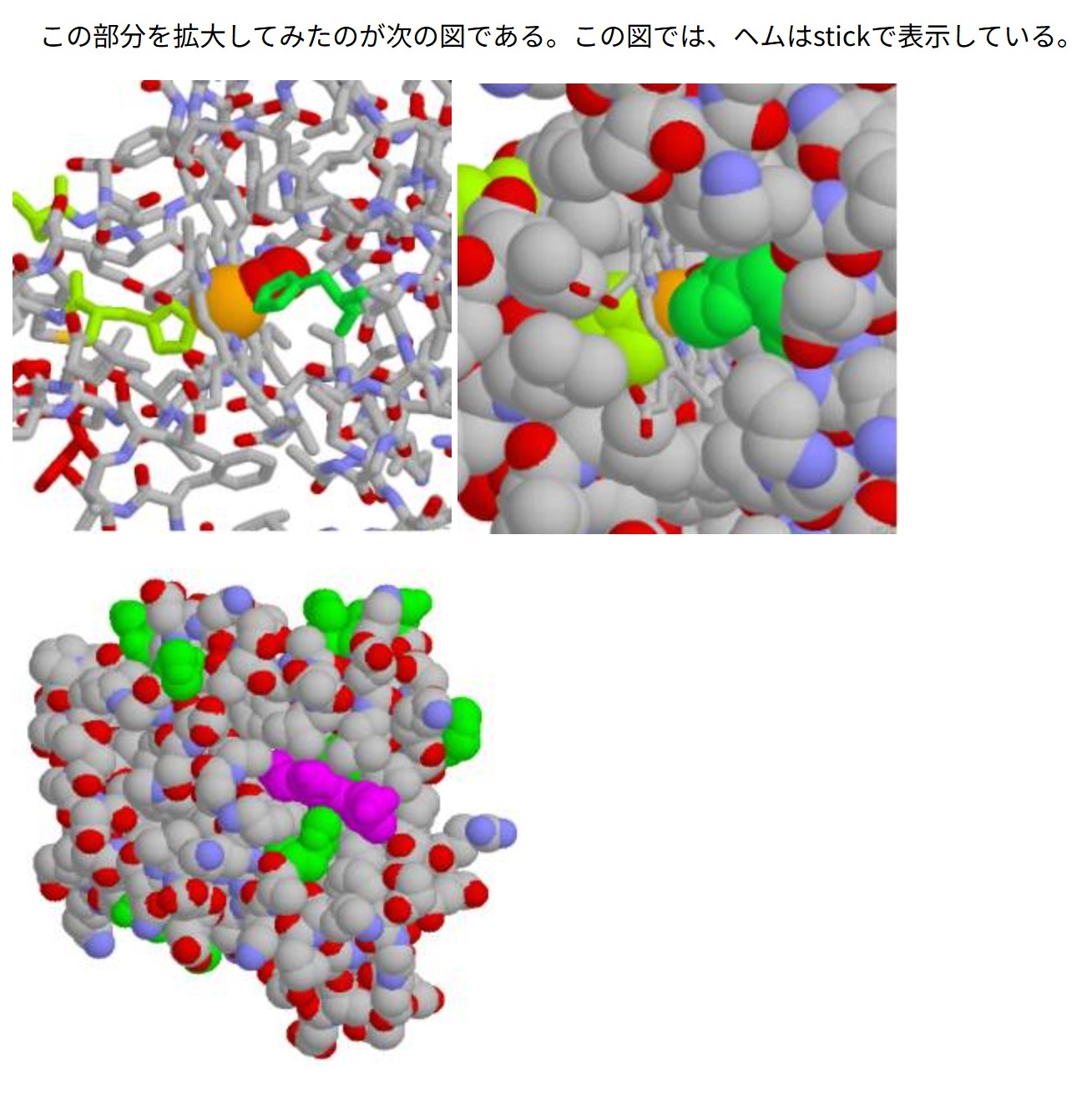

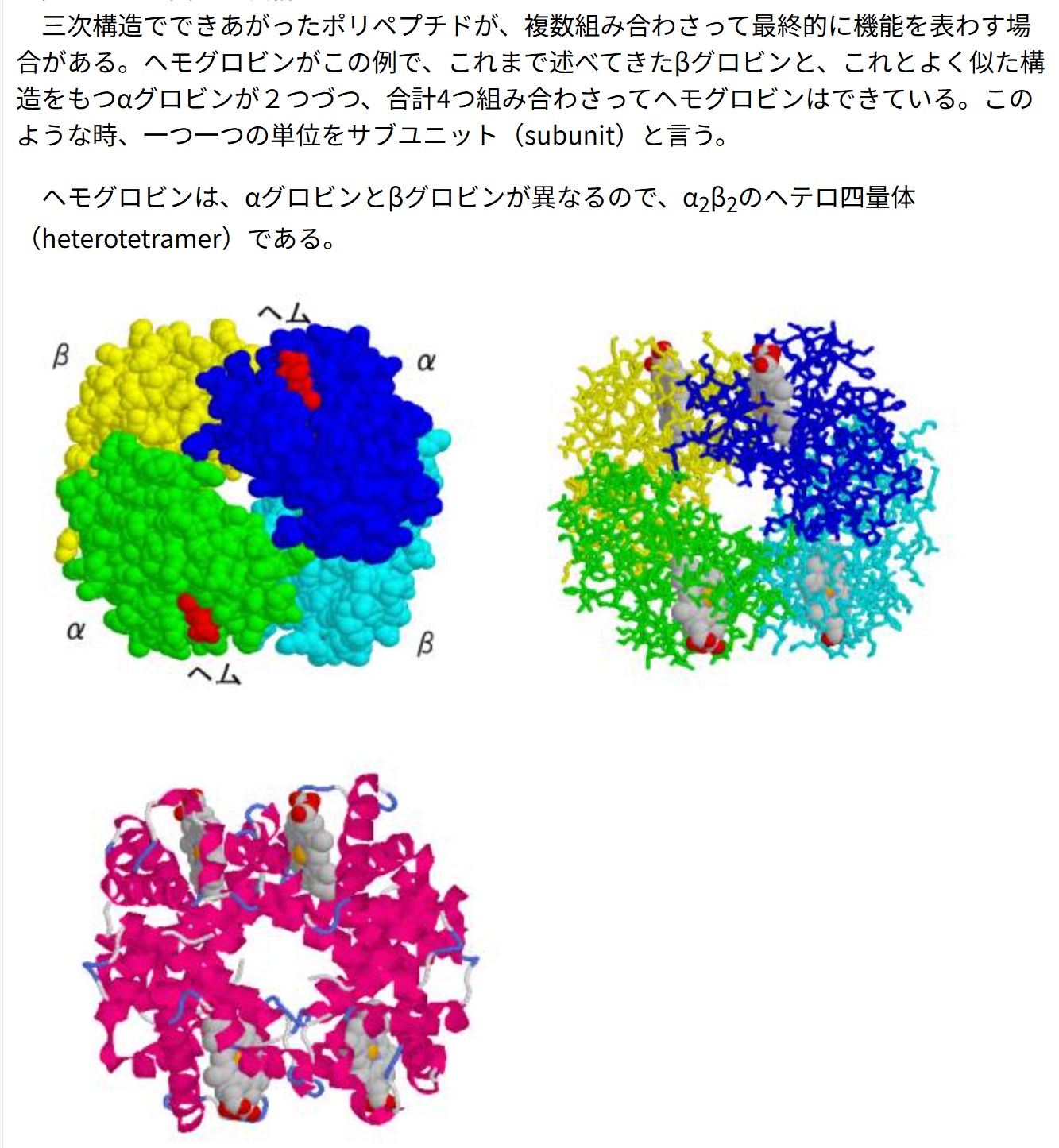

�w���O���r��(Hb)�́C4�{�̃O���r�����i���ƃ����e2�{�j�ƁC���ꂼ��̃O���r������1�����������w���łł��Ă�

��D

�w���ɂ͓S���܂܂�Ă���C����Ɏ_�f���������邱�Ƃɂ���āC�Ԍ����͎_�f���^�����邱�Ƃ��ł���D

�Ԍ������Ԃ��̂̓w���Ɋ܂܂��_���S�̐F�ɂ��D

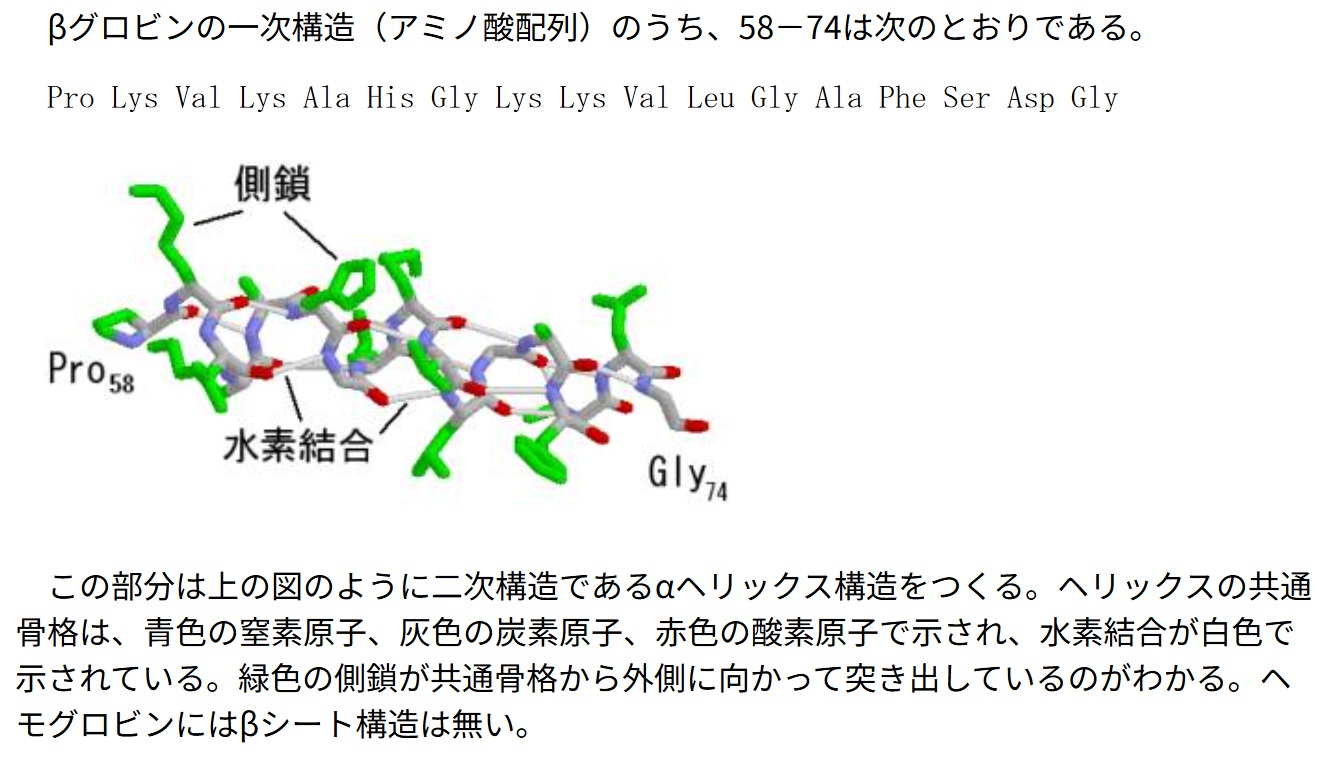

�̓��ɂ͂��悻2�~10^13�i�Q�O���j�̐Ԍ��������݂���.

���l�̍����ł�1�b�Ԃɂ��悻200���̐Ԍ����������Ă���D

�Ԍ����́C�������זE����ԉ苅�n�O��זE�C�O�ԉ苅�C�ԉ苅�C����ɒE�j���o�ĎY�������.

���p�Fhttps://nikkeimatome.com/?p=54953�@

���t1��L�����萬�l�j���Ŗ�500���A���l�����Ŗ�450�����݂���B

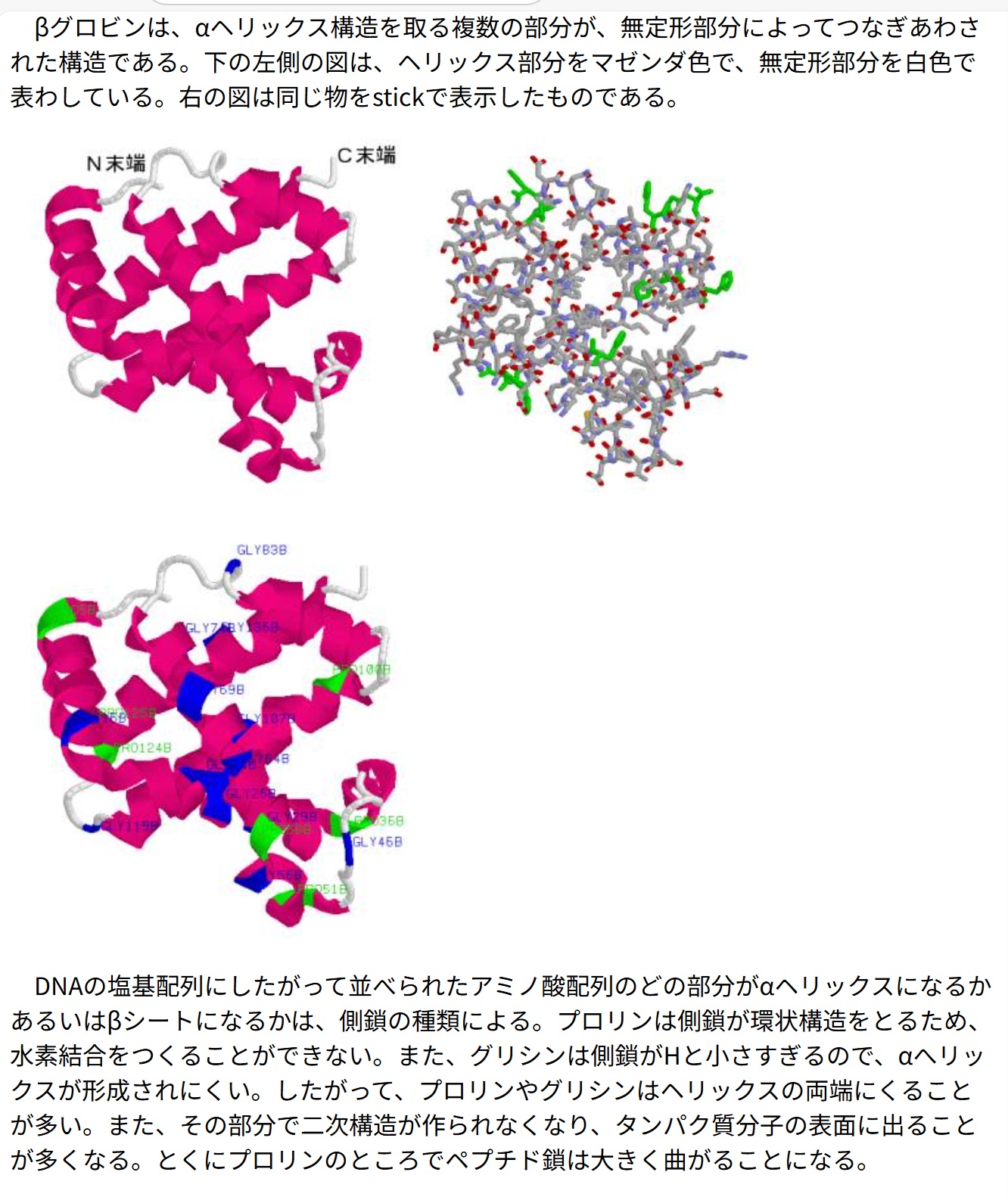

�Ԍ����̒��a�͖�7�`8��m�ŁA�����͒��S���Ŗ�1��m�A���ӕ��Ŗ�2��m�B

�Ԍ����͔��ɏ_�������A���g�̒��a���������Ȗэ��ǁi���a��4��m�j�����݂ɕό`���Ēʉ߂��邱�Ƃ��ł���B

�w���O���r���͓S���܂ށu�w���v�Ɓu�O���r���v�Ƃ����^���p�N������\������Ă���A���t���Ԃ�������̂͂��̃w���O���r���̐F�ɂ��B

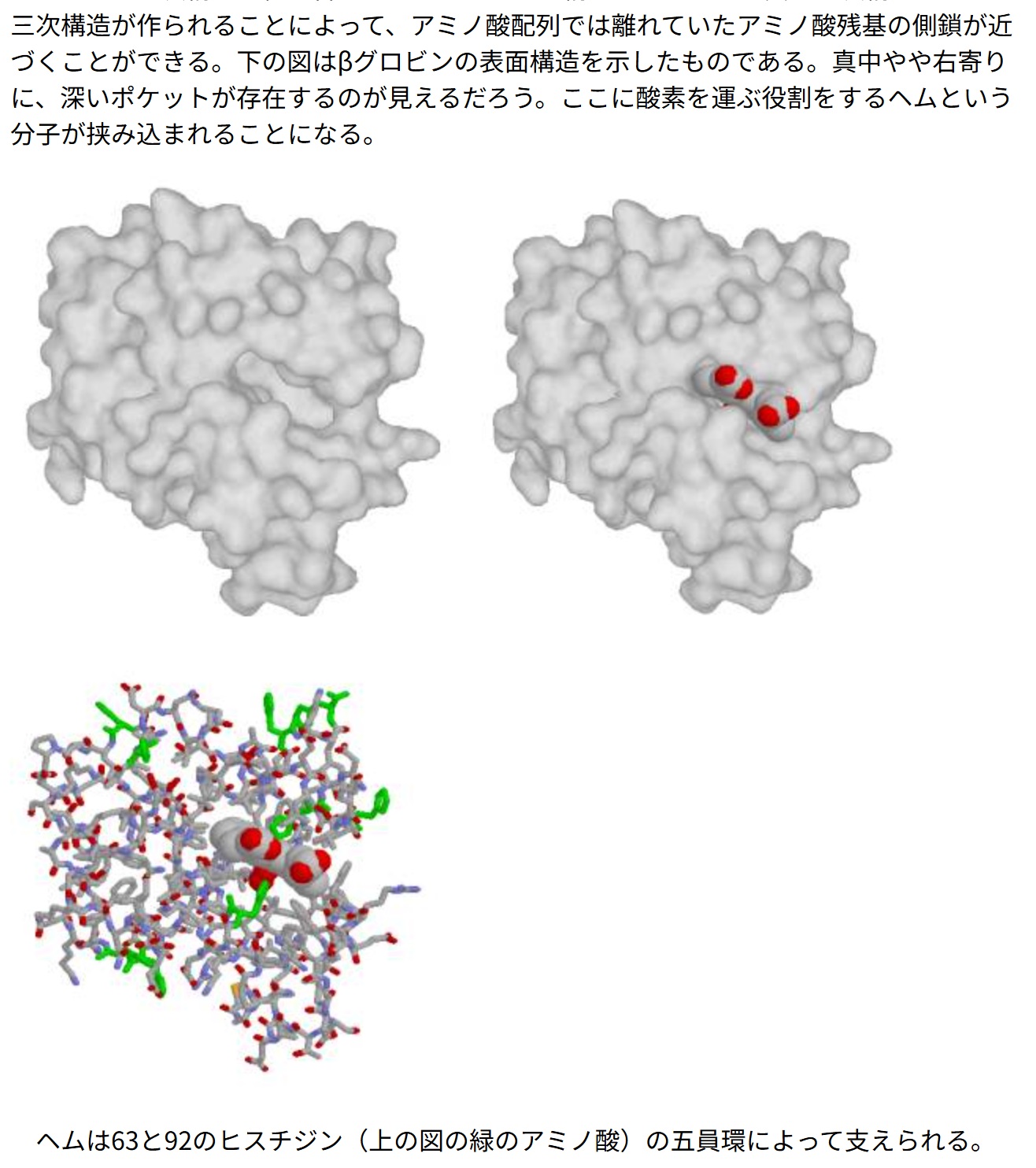

���l�̐Ԍ���1�ɂ͖�2��8�疜�̃w���O���r�����q���܂܂�Ă���B

�x����^���_�f�̖�97%�̓w���O���r���ƌ���������Ԃʼn^������Ă���B

�Ԍ����̕��ώ����͖�120���ԂŁA�V�������Ԍ����͎���B����̑��ŕ�������A�܂܂�Ă����S���͍ė��p�����B

���p�Fhttps://www.otsuka.co.jp/oxygen-lab/about/breathing.html�@

�ċz�ɂ���ĊO�E��������ꂽ�_�f�́A�x�E�ɓ��B����ƁA�x�E�̕\�ʂɂ͂�߂��炳�ꂽ�э��ǂֈړ��i�g�U�j����B

���t�ɓ������_�f�́A�w���O���r���ƌ��т��B

�w���O���r���́A4�̓S���܂ށu�w���v�Ƃ����ԐF�f�i�w���S�j�ƃO���r���Ƃ����^���p�N���̉������B

1�̃w���O���r�����q�ɂ́A�ő�4�̎_�f���q�������ł���B

�w���O���r���ɂ���ĉ^�ꂽ�_�f�́A�э��ǂ̏��E�ƌĂ�鏬���Ȍ����猌�ǂ̊O�ւƂ��ݏo���čזE���ӂ̊Ԏ��t�ƍ����荇���A���̊Ԏ��t�����킶��ƍזE�̒��֓����Ă������ƂŎ_�f���זE�Ɉ����n���B

���p�Fhttps://www.kango-roo.com/learning/8189/�@

�_�f�́A���t���ł͂قƂ�ǂ��Ԍ������̃w���O���r���iHb�j�ƌ������ĉ^��A��_���Y�f�͏d�Y�_�C�I���iHCO3?�j�Ƃ��ĉ^���B

�x�Ȃǎ_�f���L�x�ȑg�D�ł̓w���O���r���͎_�f�𗣂��ɂ����A�_�f�����Ȃ��g�D�ł͎_�f�𗣂��₷���Ȃ�B

���p�Fhttps://numon.pdbj.org/mom/41?l=ja�@

�w���O���r���ihemoglobin�j�͌��t��Ԃ����Ă���^���p�N���ł���B

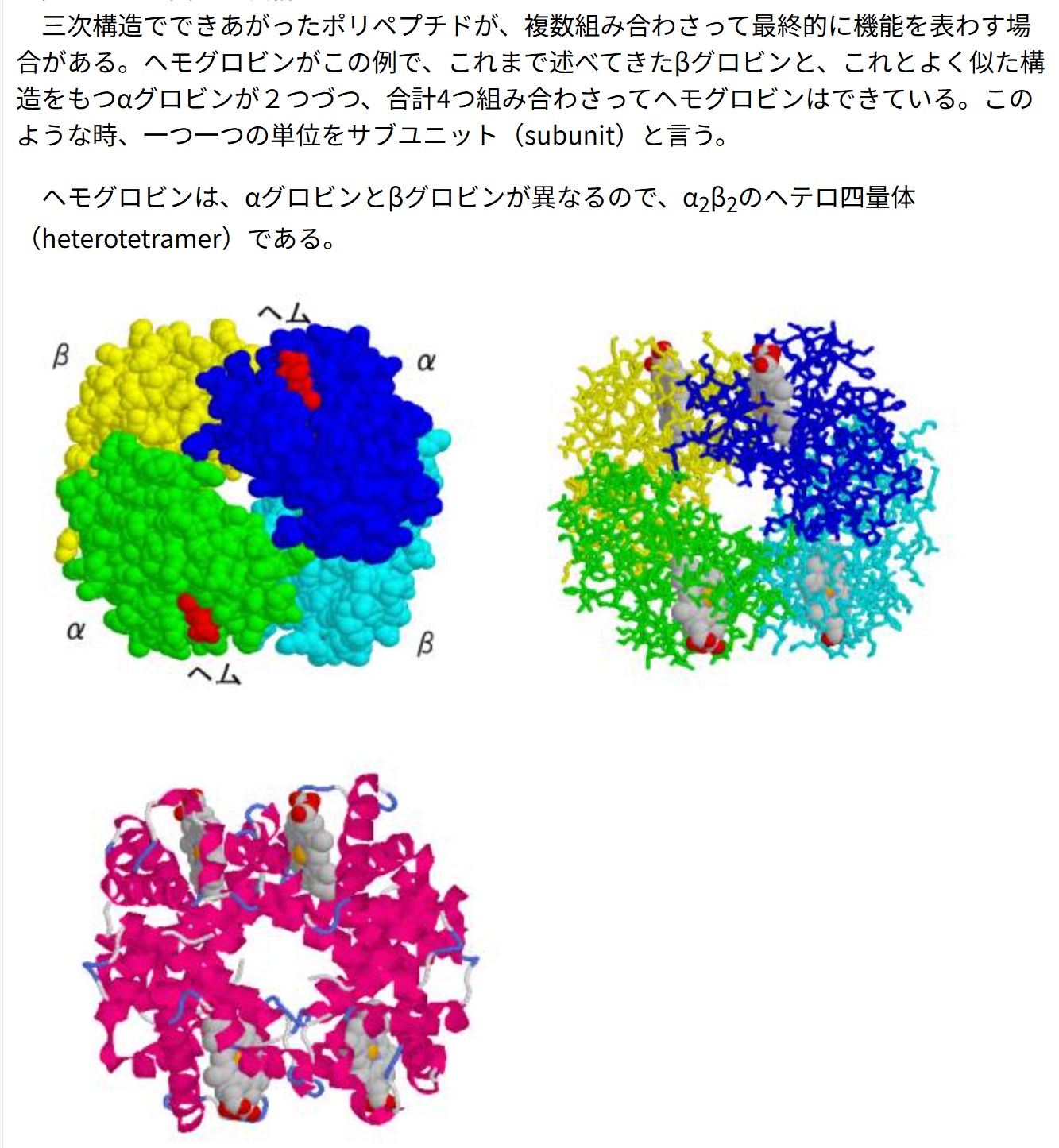

�S�̃^���p�N�����ō\������Ă���A�����Q�̓����A�c��Q�̓����ł���B

���ꂼ��P�̓S���q�iiron atom�j���܂�̃w����iheme group�j�������Ă���B

�_�f�͉t�I�ɂ��̓S���q�ƌ������A���t�����^���B

�e�^���p�N�����̓~�I�O���r���imyoglobin�j�̍\���Ǝ��Ă���B

�w���O���r���͂��̊����𐧌䂷��̂ɓ����Ə����ȍ\���ω����g���f���炵�����q�@�B�ł���B

�w���O���r���ɂ���S�̃w�����ʂւ̎_�f�����́A�����ɂ͋N����Ȃ��B

�ŏ��̃w���Ɏ_�f����������ƁA���̃w�����܂ރ^���p�N�����ɏ����ȍ\���ω����N����B

���̂悤�ɂ��āA�ŏ��̎_�f���q�͕t�������ɂ������A�Q�ځA�R�ځA�S�ڂƂȂ�ɏ]�����X�ɒlj����₷���Ȃ��Ă����B

���̂��Ƃ̓w���O���r���̋@�\�ɂ����đ�ςȗ��_�ƂȂ�B

���t���x�ɂ��鎞�A�����ɂ͎_�f���L�x�ɂ��邽�ߊȒP�ɍŏ��̃T�u���j�b�g�Ɏ_�f���������A���₩�Ɏc��̃T�u���j�b�g�ɂ��_�f�����������B

�����Č��t���g�̂̊e�����z����ɏ]���_�f�Z�x�͒ቺ���A��_���Y�f�Z�x���㏸���Ă����B

���̊����ł́A�w���O���r���͎_�f���𗣂���B

�ŏ��̎_�f���q�������Ƃ����ɁA�^���p�N���̍\���͕ω����n�߂�B

���̂��Ƃ��c��̎_�f�̑��₩�ȉ���𑣂��B

���p�Fhttps://ja.thpanorama.com/articles/anatoma-y-fisiologa/eritrocitos-glbulos-rojos-caractersticas-funciones-anormalidades-valores.html�@

�M�������ł́A�Ԍ����͊j���܂ނ��ׂĂ̍זE�����������Ă���̂ŁA�����͊�{�I�Ƀw���O���r������Ȃ�B

ATP�̐����͌��C����ӂɌ��肳��Ă���B

�Ԍ����͌��t���ɑ��݂���`�����ꂽ���f�̂ق�99���ɑ������A�c���1���͔���������ь����܂��͌�������Ȃ�B

1�~�����b�g���̌��t�ɂ́A���悻540���̐Ԍ���������B

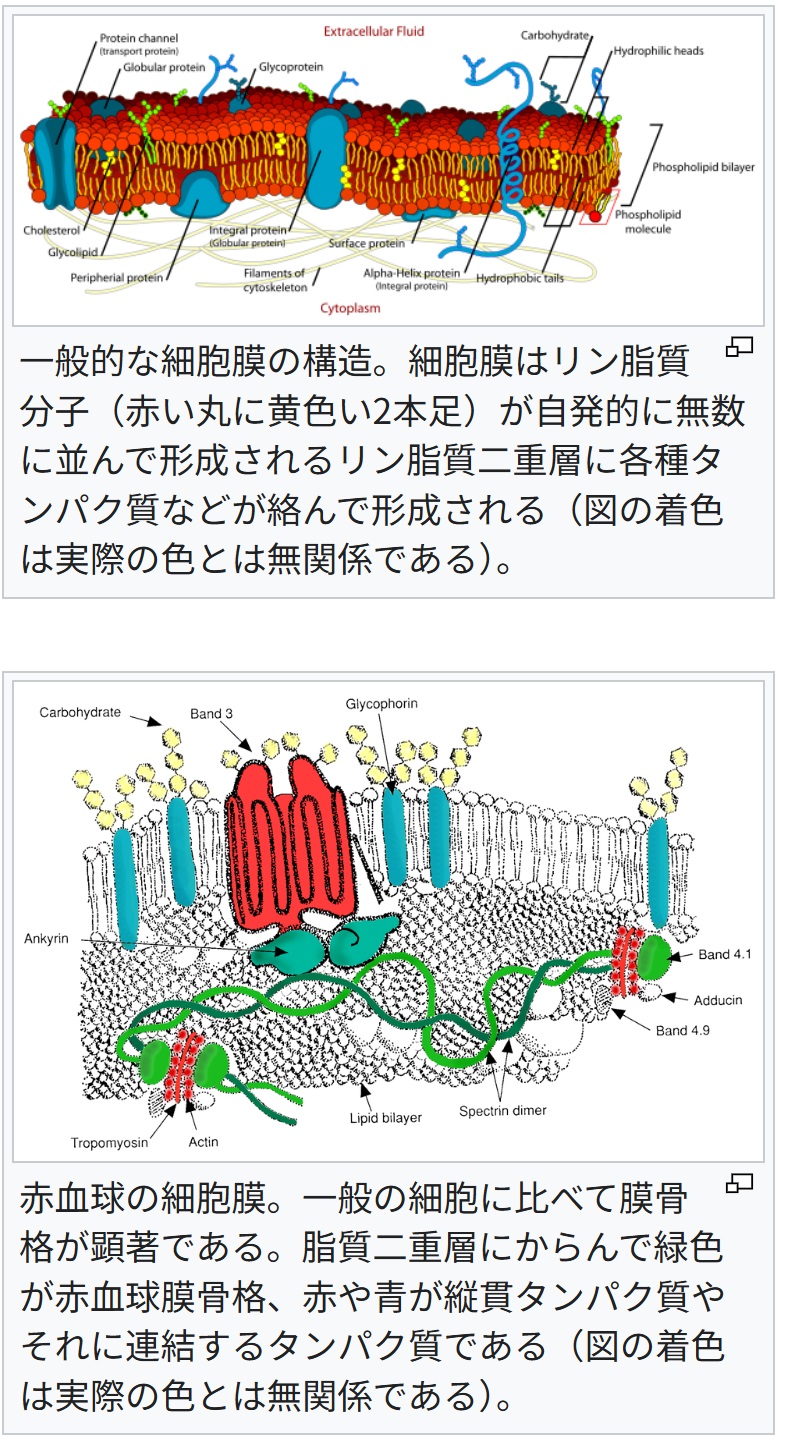

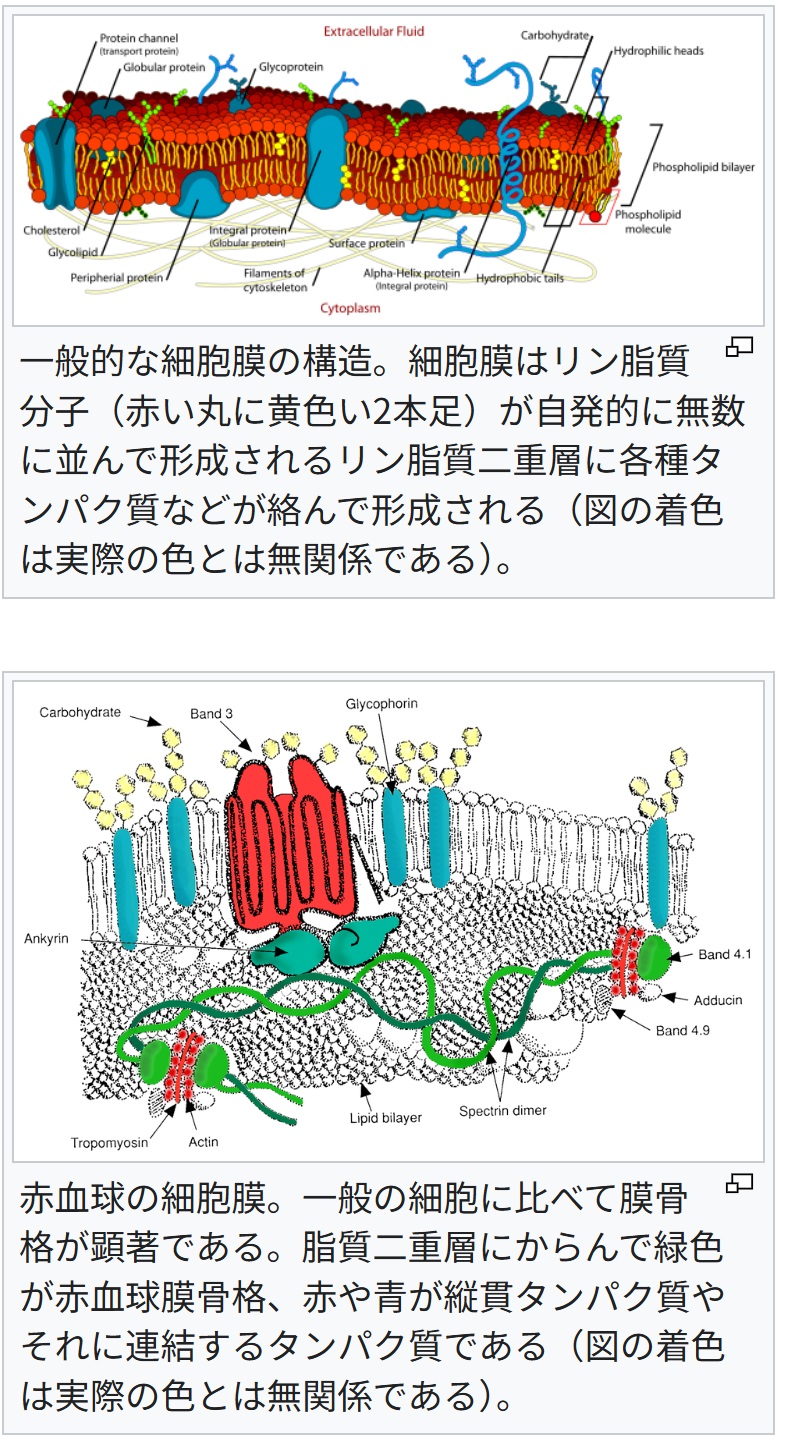

���a��7.5�`8.7�}�C�N�����[�g���A����1.7�`2.2�}�C�N�����[�g���̉~�Տ�זE�ŁA�Z���̒����Ŕ����A2��5000���ȏ�̕��q�̃w���O���r�����܂ށB

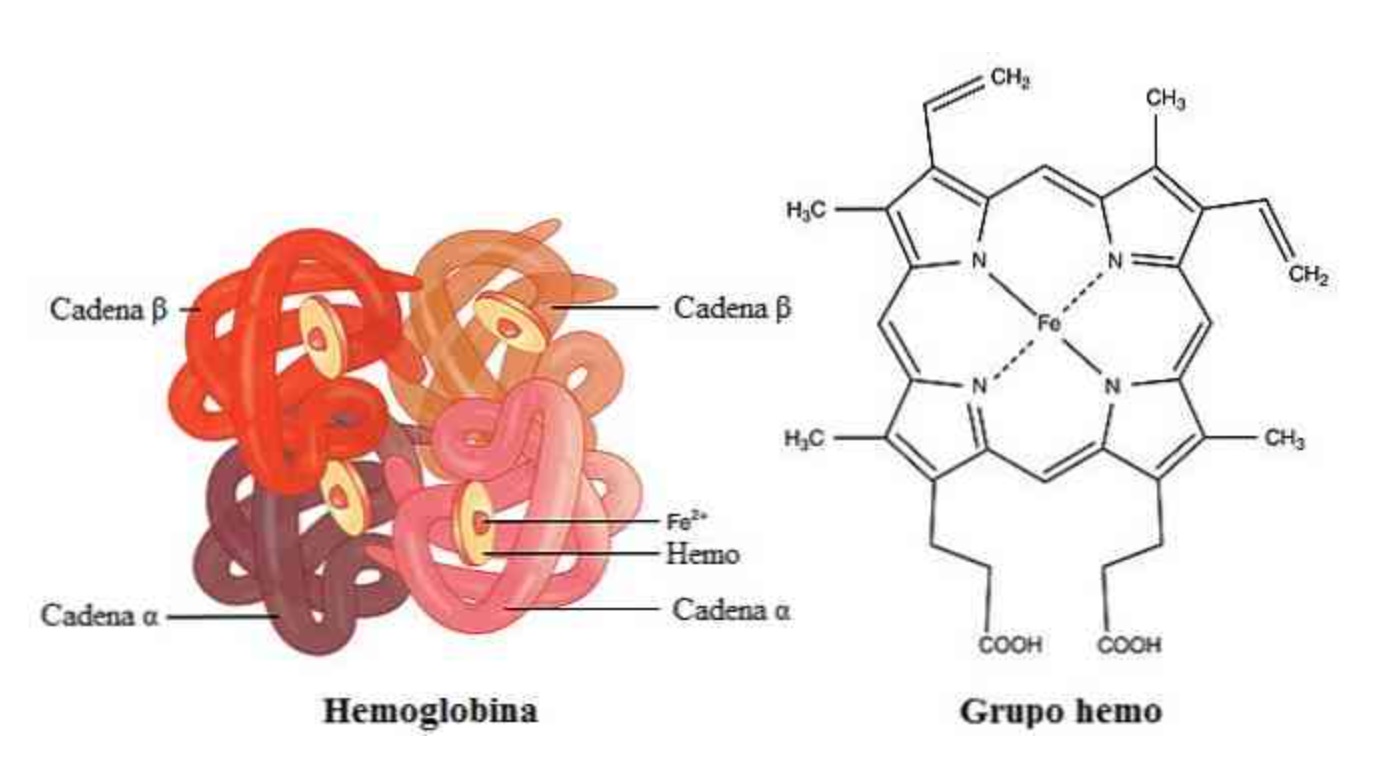

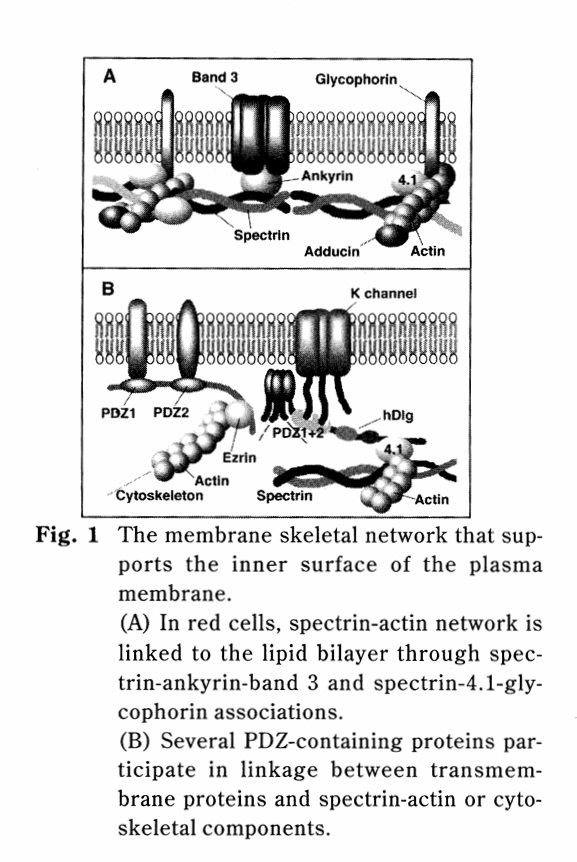

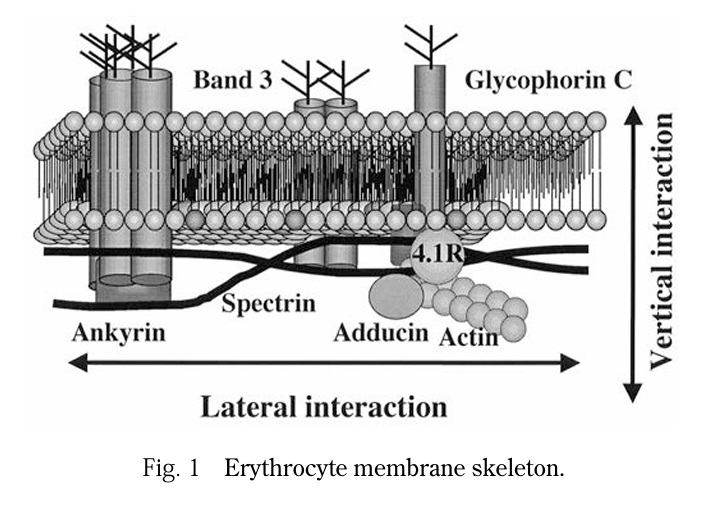

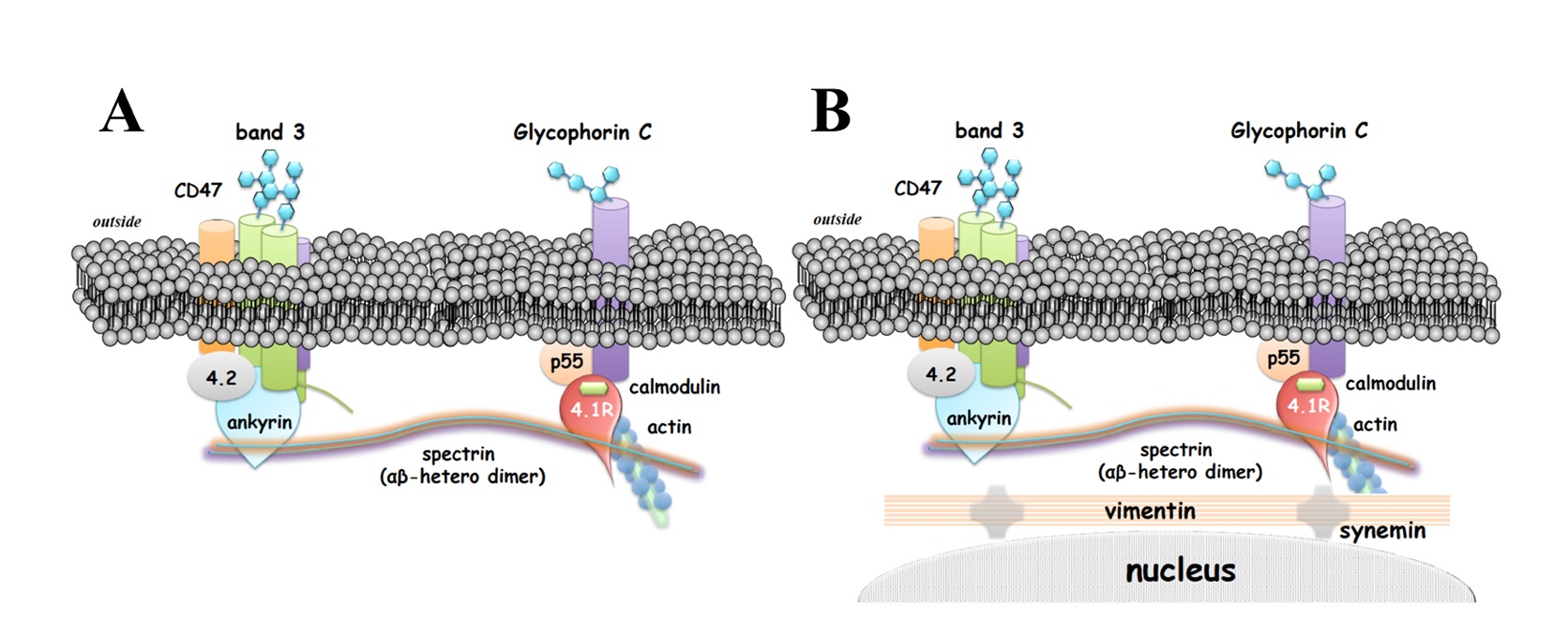

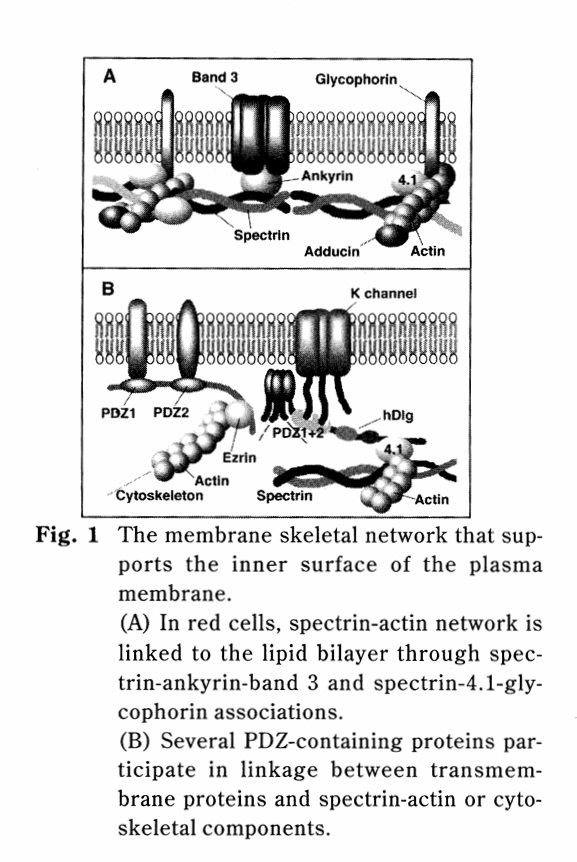

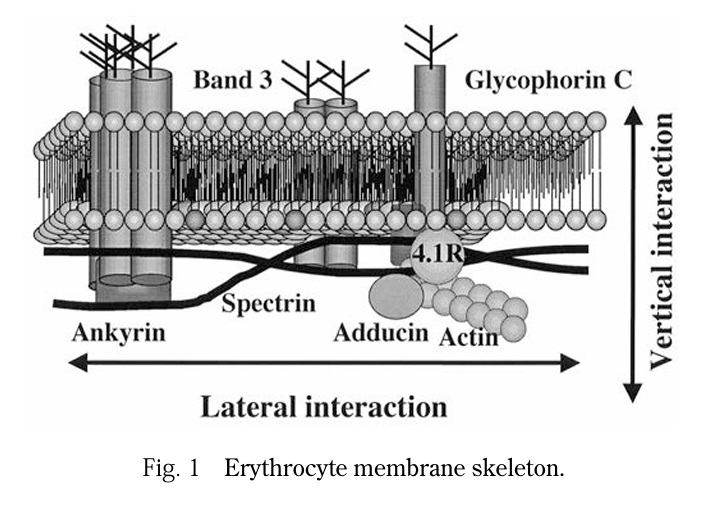

�Ԍ����̍זE���͎�����d�w����уX�y�N�g�����l�b�g���[�N�Ɍ���������A�̓��ݐ��^���p�N������ю��Ӄ^���p�N�����܂݁A�����͍זE���i�Ƌ��ɒe�͐��Ɩc���������B

�g������50���ȏオ�^���p�N���ŁA�������킸���ɏ��Ȃ��A�c��̕����͒Y�������ɑ�������B

�^���p�N�������������͐������ݍ�p�Ƃ��Ēm���Ă���A�A�N�`�����q�ɂ��X�y�N�g�����̓��z����܂ތ����͐������ݍ�p�ł���B

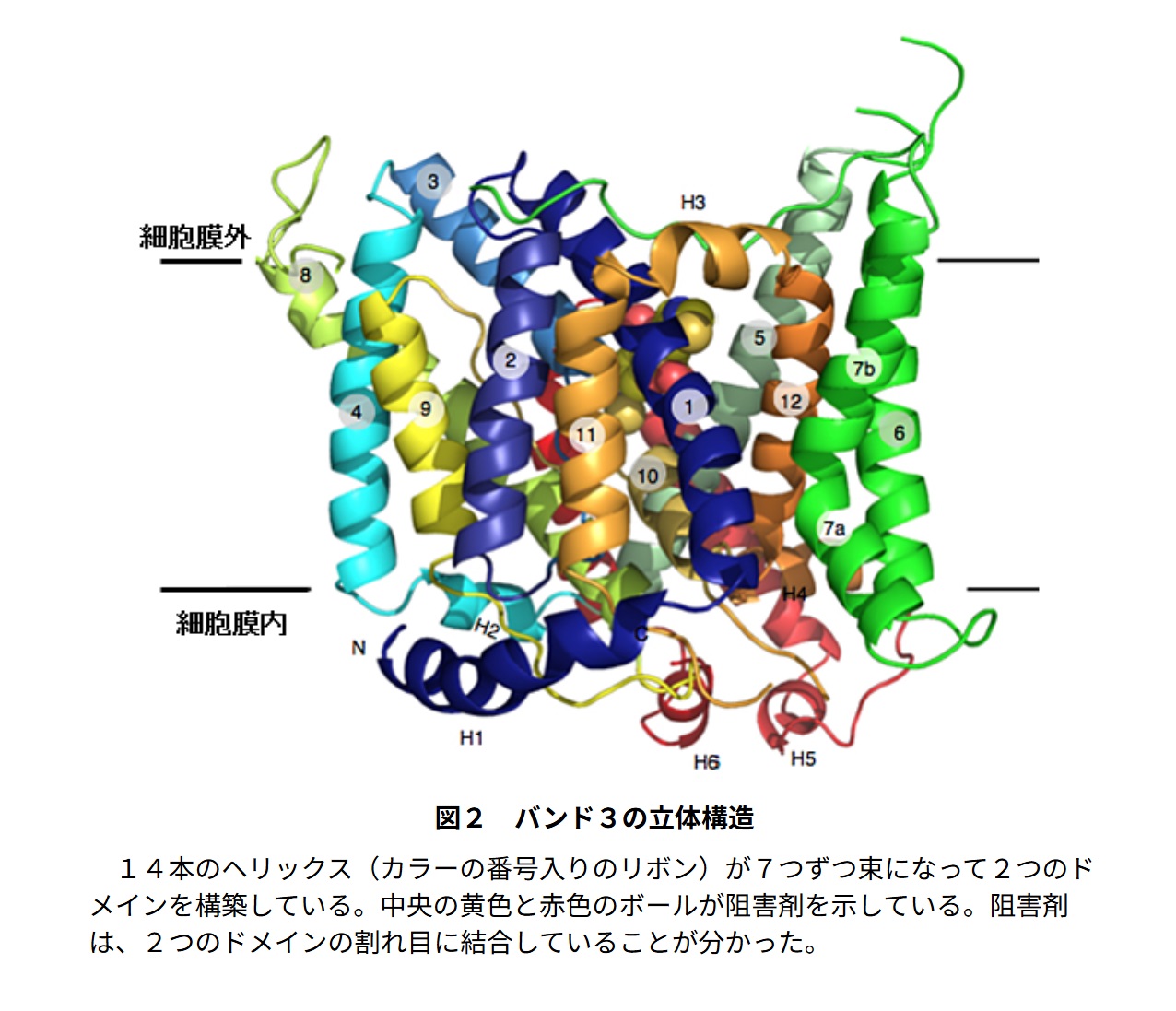

�Ԍ����̍זE���ɂ���^���p�N���́A�X�y�N�g�����A�A���L�����A�o���h3�A�^���p�N��4.1�����4.2�A�C�I���`���l���A�O���R�z��������эy�f�O���Z���A���f�q�h-3-�����_�f�q�h���Q�i�[�[�B

�����̃^���p�N���́A���̋@�\�ɉ����āA���g�����X�|�[�^�[�A�ڒ����q�A��e�́A�y�f�ƍזE���i�̐����Ŗ��Ɍ�������^���p�N���ɕ�������B

�Ԍ����̓~�g�R���h���A�������Ă���̂ŁA�t���N�g�[�X - �r�X�z�X�t�F�[�g�A���h���[�[A�A��-�G�m���[�[�AALDOC�A�O���Z���A���f�q�h-3-�z�X�t�F�[�g�f�q�h���Q�i�[�[�A�z�X�O���Z���[�g�L�i�[�[����уs���r���_�̍y�f���܂ނقƂ�ǂ̍y�f�͌��`�����ɌŒ肳��Ă���B

�A���^���p�N���͐���ʉ߂��A���̃O���[�v�̍ł��d�v�Ȃ��̂̓o���h3�A�A�j�I��������������яd�Y�_�������̂ł���B

�\���^���p�N���ɂ��ẮA�ł��L�x�Ȃ̂̓o���h3�A�X�y�N�g�����A�A���L�����A�A�N�`������у^���p�N���o���h4.1�ł���A����^���p�N���o���h4.2�A�f�}�`���A�t�����A�g���|���W�������A�g���|�~�I�V���͖��̏��������ƍl������B

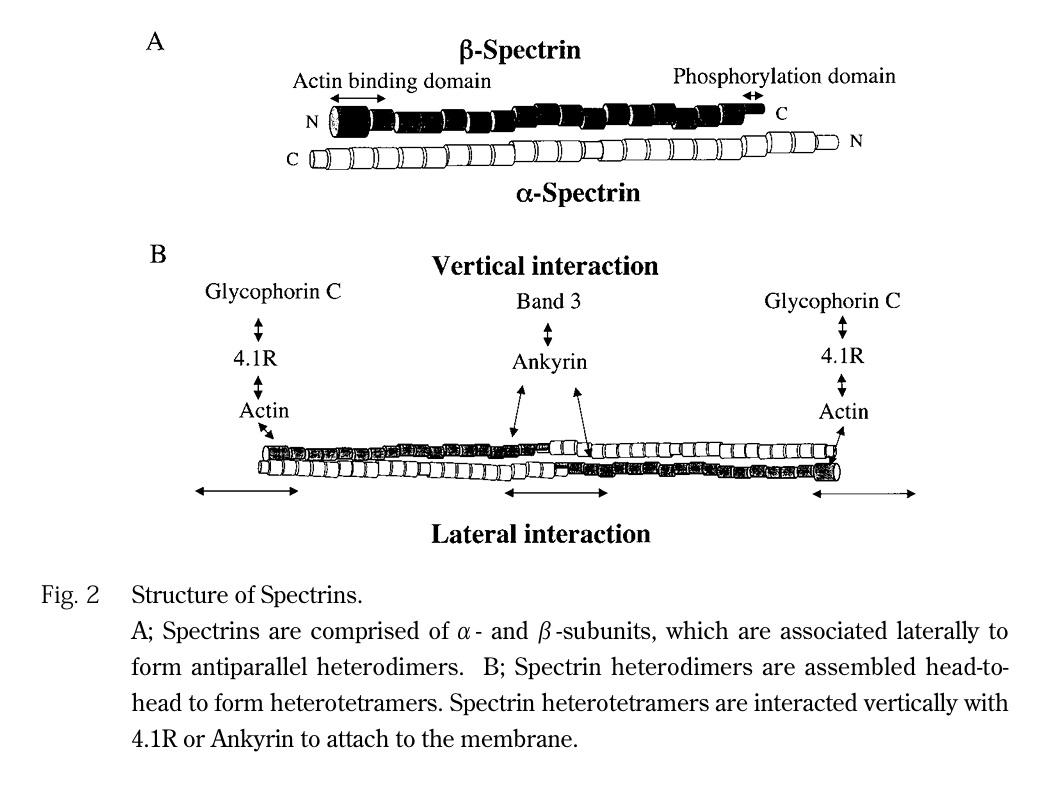

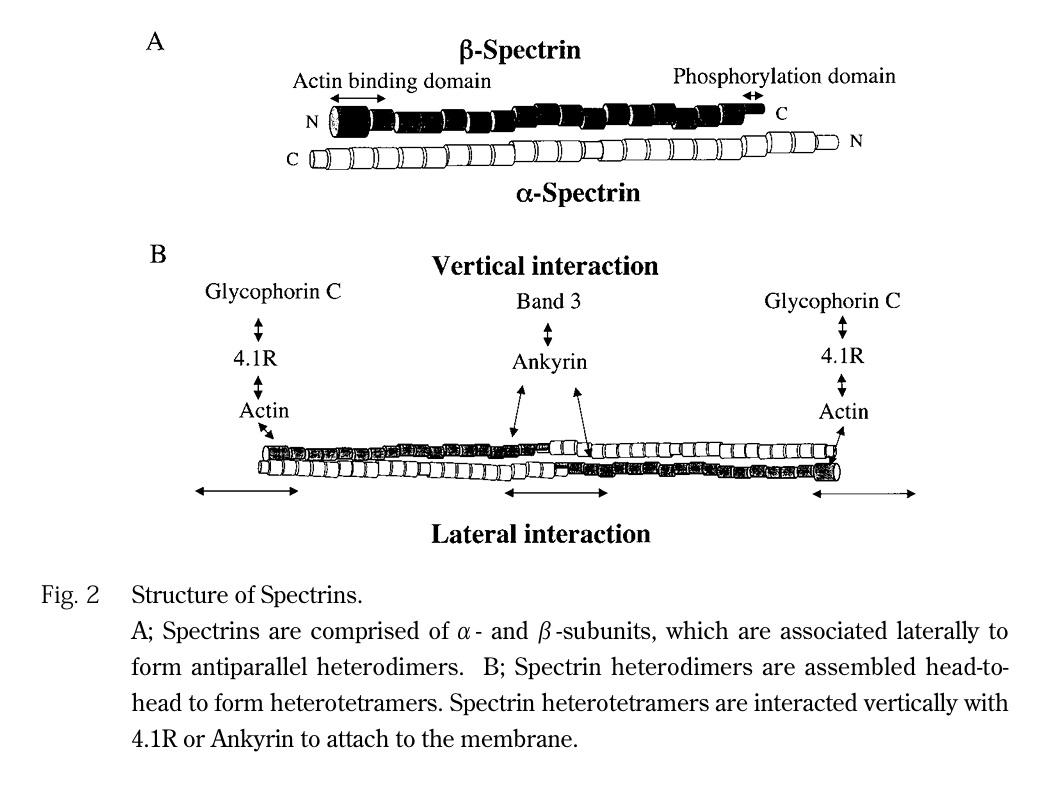

�X�y�N�g�����́A���̍\�����A���t�@�w���b�N�X�ł���A���t�@���ƃx�[�^���ɂ���Č`�����ꂽ����^���p�N���ł���B

�X�y�N�g�����@�ۂ̓}�b�g���X�̃o�l���v���o�����A�}�b�g���X���͂ޕz�̕����͂��̉����̗�ł͌��`������\���B

�w���O���r���͐Ԍ����ō������ꂽ�l���\���������G�ȃ^���p�N���ŁA���L�����ɂ���Č݂��Ɍ��������Q�̍��A�Q�̃A���t�@����тQ�̔�A���t�@�i�x�[�^�A�K���}�܂��̓f���^�ł��蓾��j����Ȃ�B

�e���j�b�g�̓w���O���[�v����A�w����͌��t�̓����I�ȐԂ��F�̌����B

�傫���͂U�S�C�O�O�O�� �^ �������̕��q�ʁB

���l�̏ꍇ�A�w���O���r����2�{�̃A���t�@����2�{�̃x�[�^������\������A�����ꕔ���x�[�^���f���^�ɒu�������Ă���B

�ΏƓI�ɁA�َ��w���O���r����2�{�̃A���t�@����2�{�̃K���}������Ȃ�B

���p�Fwikipedia

�X�y�N�g�����̓�I�ƃ�I��2��ނ̒P�ʑ̂����ʑ̂��ł��A��ʑ̓��m���������Ďl�ʑ̂��`������B

���̗����[�ɃA�N�`���@�ۂ��������āA�ŏI�I�ȘZ�ʑ̂ƂȂ�B

�זE���̓����Ƃ́A�\�ݐ��^���p�N���ł���A���L��������ĊԐړI�Ɍ�������B

�����ł̓X�y�N�g�����͖Ԗڍ\��������ĐԌ����̌`��^���Ă���B

���p�Fhttps://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/cell-signaling/spectrin?msockid=077809d2b1766b1b366b1998b0fd6a29�@

�X�y�N�g�����́A�Ғœ����̐Ԍ����זE���`�����\�ʂ��^���p�N���̖Ԗڍ\�����\�������v�����ł���A������у���2��ނ̃T�u���j�b�g�i���ꂼ���230 kDa�����250 kDa�j����Ȃ鍂���q�ʂ̃w�e����ʑ́B

����200�`260 nm x ��3�`6 nm�̋��L���ɗD�ꂽ���q�ŗ����[�ɃA�N�`�������h���C����L���Ă���A������̃T�u���j�b�g�����A�N�`�j���Ɗ֘A���Ă���B

���T�u���j�b�g�́A�������ɉ���ċt�����̂փe����ʑ̂��`�����A����ɁA�����̓������m������ăw�e���l�ʑ̂��`�����Ă���B

5�`7�{�̋��L���X�y�N�g�������q�����p�`�̖Ԗڍ\�����`�����A������40 nm�̒Z���A�N�`���t�B�������g�ƘA�����ĐԌ����זE���`�����̍��i���\�z���Ă���B

�Ԍ����זE�ɂ�����X�y�N�g����-�A�N�`���Ԗڍ\���́A��ɃX�y�N�g�����ƃA���L�����Ƃ̉�ɂ���ē�d�w���ƌ������A����ɃA�j�I�������A���̂̍זE���h���C���ƌ������Ă���B

�Ԍ����זE�ɂ�����X�y�N�g�������i�̎�ȋ@�\�́A��d�w���̋@�B�I�x���̂ƂȂ�A�z�����ł̐Ԍ����זE�̐������\�ɂ��邱�ƁB

���p�Fhttps://www.jst.go.jp/pr/announce/20151106-2/index.html�@

�Ԍ������A�_�f��K�v�Ƃ��Ă���זE�Ɍ����I�Ɏ_�f���^�Ԃ��߂ɂ́A�Ԍ��������t���̎_�f�̔Z�x�����m�i�Z���T�[�j���邱�Ƃ����߂���B

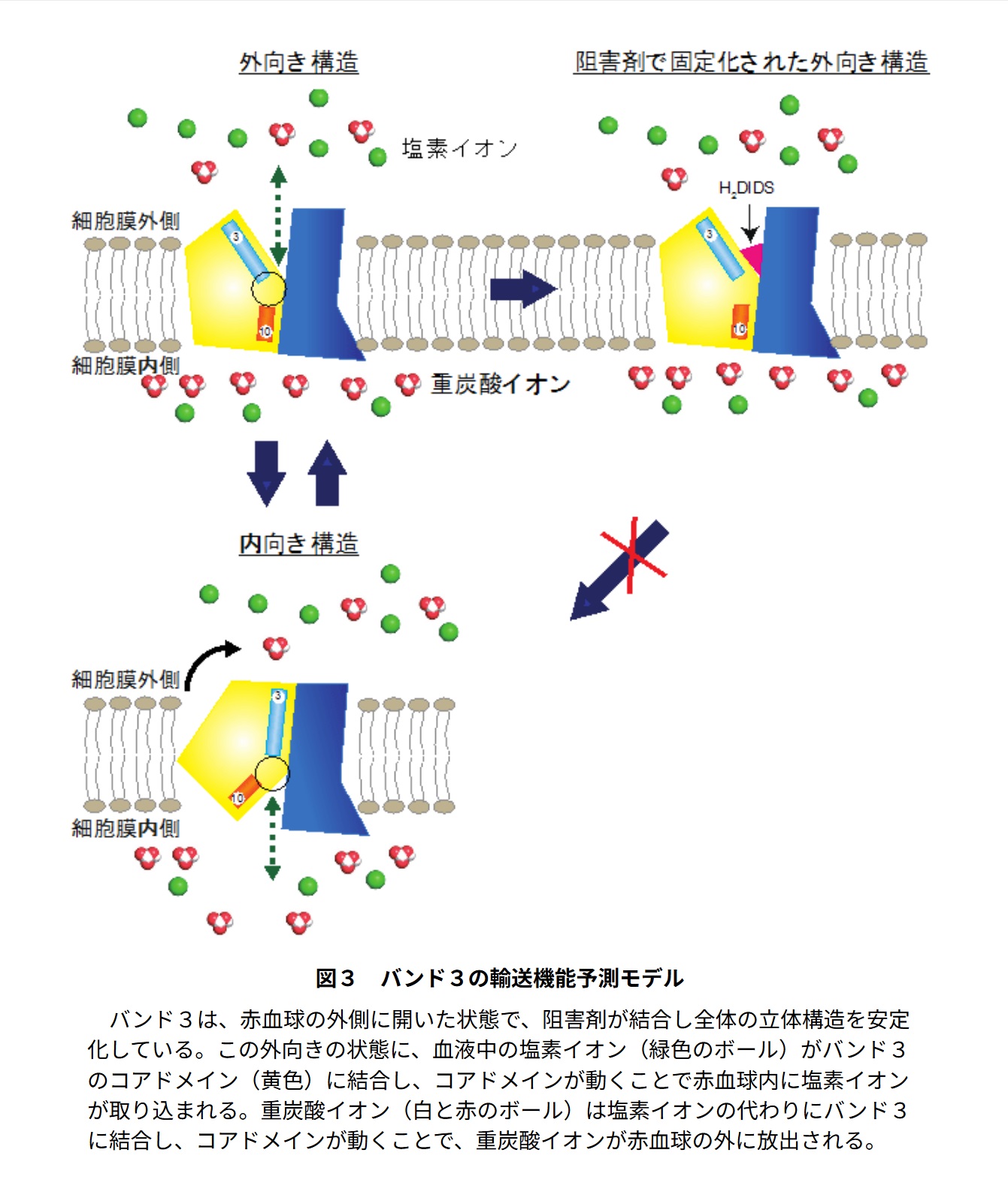

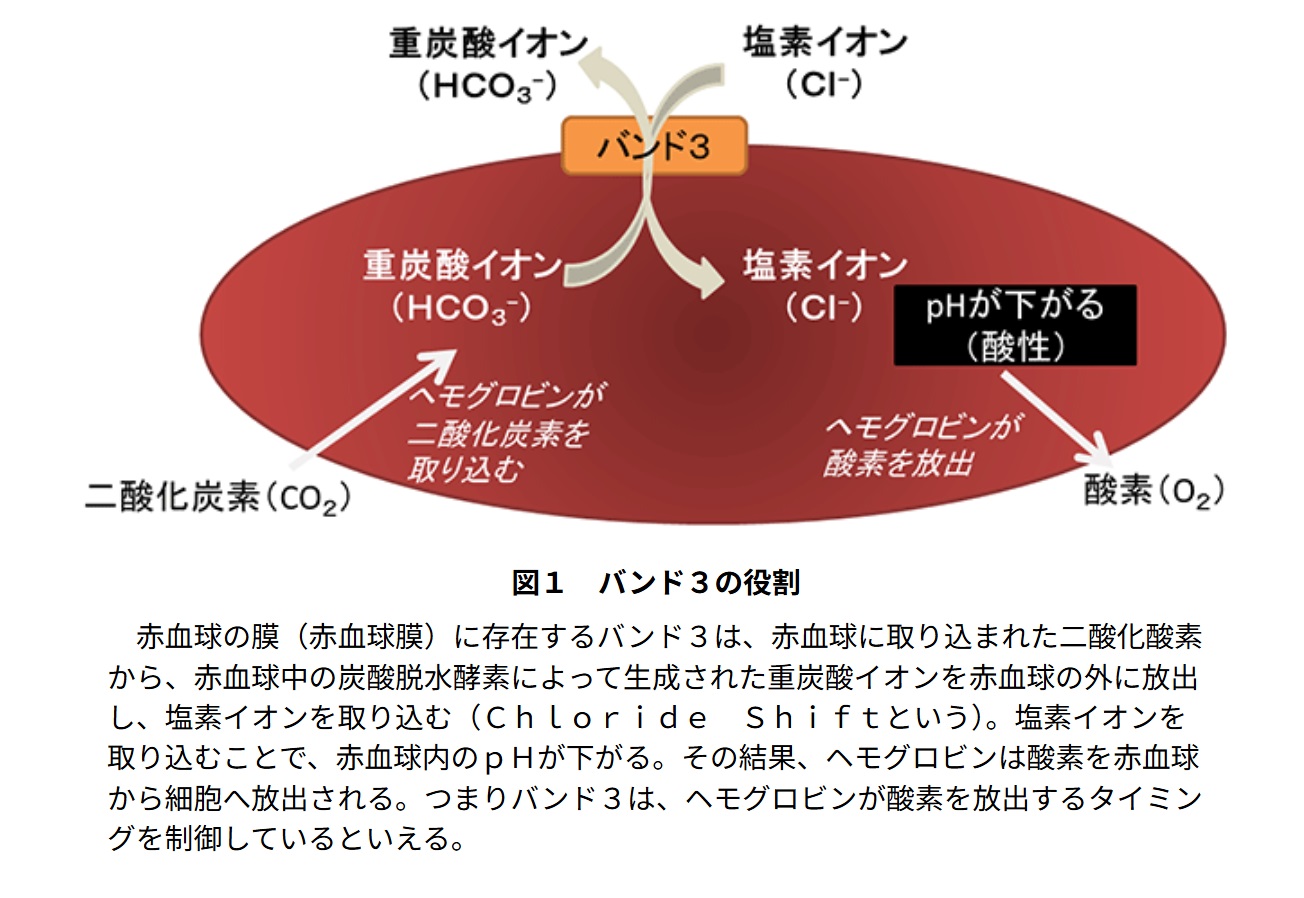

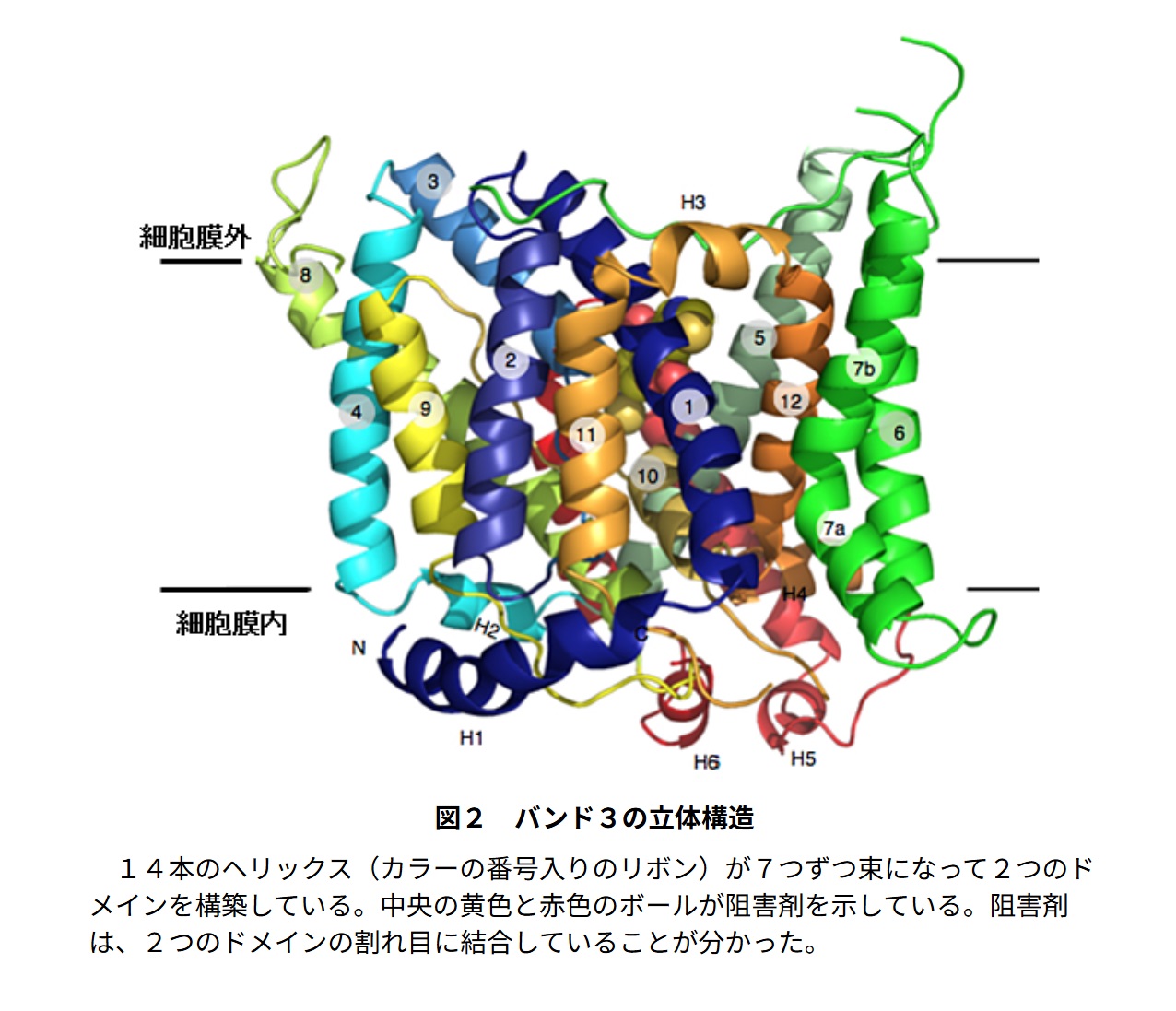

�Ԍ����̍זE���i�Ԍ������j�ɂ���u�o���h�R�v�Ƃ���������ς������A���̃Z���T�[�Ƃ��Ă̖�����S���Ă���B

�o���h�R�́A�Ԍ������ɂ��邽��ς����̂R���̂P���߂�B

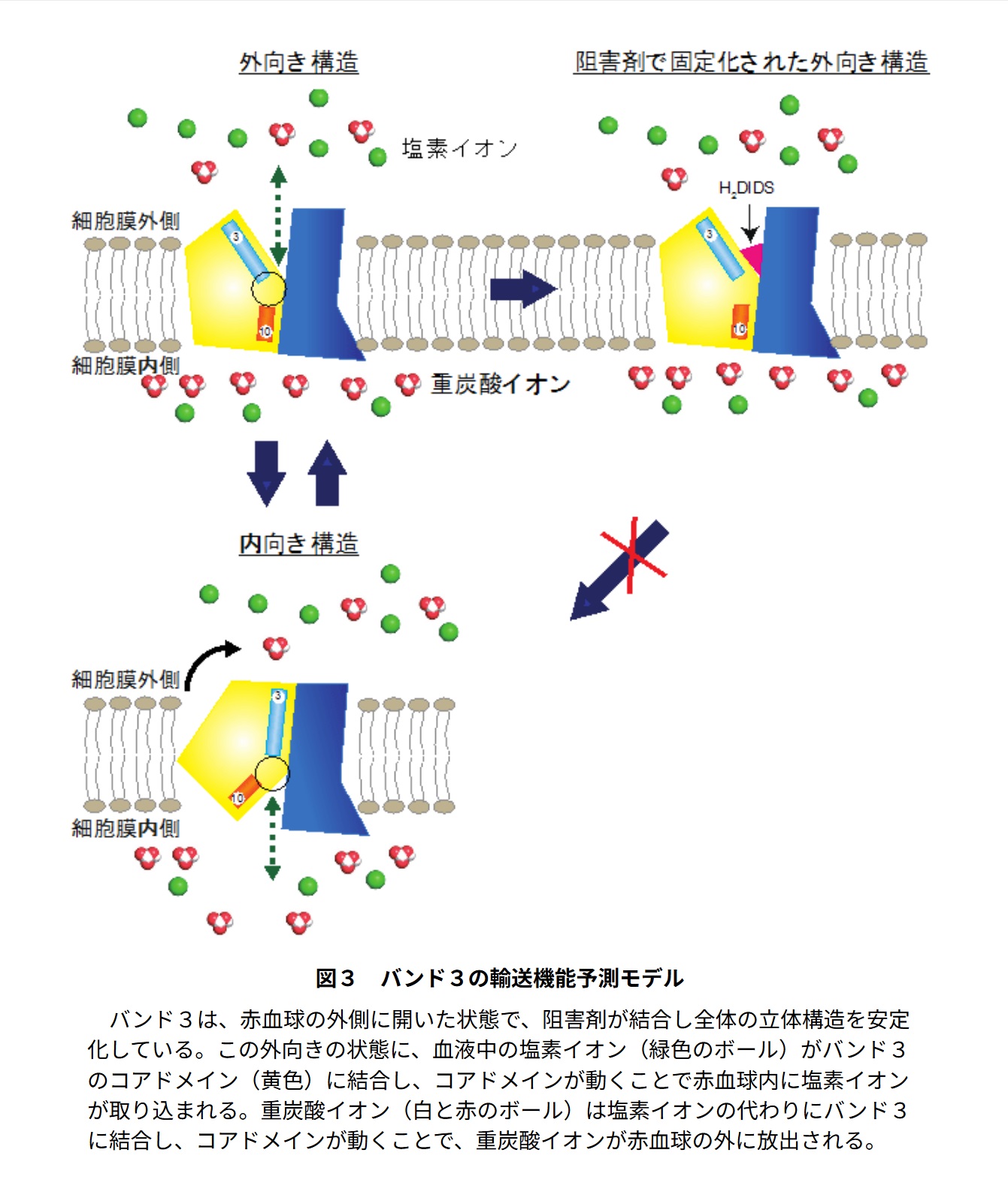

�זE�ɂ����Č��t���ɕ��o������_���Y�f���Ԍ����̖��߂��A�Ԍ������ŏd�Y�_�C�I���Ɛ��f�C�I���ɕϊ������B

���Ƀo���h�R�́A���̏d�Y�_�C�I���i�d�ׂ��������C�I���͖��߂ł��Ȃ��j���O�ɕ��o����Ɠ����ɁA���t���̉��f�C�I����Ԍ������Ɏ�荞�ށu�����A���v���s���B

���̌��ʁA�Ԍ������ł͒Y�_�����_�Ɋ�����āA���g��������_���ɕς��A�w���O���r���Ɏ_�f�̕��o�𑣂���B

�܂�A�o���h�R���Ԍ������̂��g�𐧌䂷�邱�ƂŁA��_���Y�f�𑽂����o���Ă���g�D�ɑ��ďd�_�I�Ɏ_�f����������B

�o���h�R�̊O�����̍\���ɐԌ����O�̉��f�C�I�����������A�R�A�h���C�����Q�[�g�h���C���̕��ɓ������ƂŐԌ������̓��������J���A���f�C�I����Ԍ������Ɏ�荞�ށB

���ɁA���f�C�I�������o����ċ����ʂɏd�Y�_�C�I�����������A�o���h�R�̃R�A�h���C�������̊O�����̏�Ԃɖ߂邱�ƂŁA�d�Y�_�C�I�����Ԍ������̊O�ɕ��o�����B

�����w89��3��p359-367(2017)

2025.4.27

�ڎ���

�Ԍ����̌��Ǔ��̓����ɂ��āF

���p�F���{�o�C�I���I���W�[�w�9��4���@1985 �u���ǂƃK���X�Ǔ��ɂ�����Ԍ����̗���̔�r�v

�Ԍ����͊O�͂ɂ��ό`��,���Ǔ������ɂ����Ă͂��̗�����R�����炷�B

�܂�,�� �̂悤�ȎI�ȕό`�\�͂��������Ԍ��������Ǔ��𗬂��Ƃ��ɂ�,�Nj߂��̐Ԍ�����,���艞�͂ɂ�閌�̉�]�^��(tank-tread motion)�ɂ��,���ǂ̒��S���̕��Ɉړ�����,�� ���鎲�W���ƌĂ�錻�ۂ������N�����B

���W���������邽�ߌ��Ǖǂɉ����ĐԌ����̑��݂��Ȃ��w(cell-free layer),�����錌���w(plasma layer)���`�������B

���̌����w�̌`���̏�Ԃ͔�������,�Ƃ��ɍד����̗̈�ɂ�����z��R�ɉe������ƂƂ���,�Ԍ�������g�D�ւ̎_�f�̊g�U�������ω����邱�Ƃ��\�z�����B

��������,���ɖэ��Ǔ��ɂ�����Ԍ����̕ό`�͗�����R�����炵,�Ԍ����̏z�𑣂���ŏd�v�Ȑ����I�Ӌ`�������Ă���B

�����,�Ԍ����̕ό`�͐Ԍ��������𝘝a��,�Ԍ������͂Ɍ`�������"��ǂ�"�w(stagnant layer)�𔖂����邽�߂�,�Ԍ�����������g�D�ւ̎_�f�̕��o�𑣐i����B

******************************************************

�Ԍ����̒E�j�ɂ��āF

******************************************************

���p�F�����w89��3��p359-367(2017)�@�z�� ��

�����i���̓r��ł́C�Ԍ����ɐ�s���ăw���O���r�����o�ꂷ��D

�_�f�^���ɕK�v�ȕ��q�̓o��͍ۂɂ܂ş��.

�~�~�Y�i�`�����j�̒��Ԃ́C�G���X���N���I�����ierythrocruorin�j�Ƃ�������ȁi���ʑ́j�w�������O���u

�����������C�܂��C�`���[�u���[���i�H�D���j�̋���w���O���r���͑̉t���Ɋg�U���Ă���D

�`���[�u���[���͔M�����o�E�ɐ������Ă���C���l�ȍۂƂƂ��ɗ�������G�l���M�[�Y�����s���Ă���D

�����i���̒��Ńw���O���r���̓o��ɔ�ׂĐԌ������o�ꂷ��̂͂��Ȃ�x���C�Ғœ����ȍ~�̓����ł���D

�w���O���r����̉t���Ɋg�U�����Ă����̂ł͂Ȃ��C1�̍זE�ɓ����C�܂�Ԍ��������������Ƃ́C�̓��ւ̎_�f�^�����������I�ɍ��߂��ƍl������D

�w���O���r�����זE�ɕ����߁C�j�����������āC����Ɋj���̂ĂĎ��e�e�ς̊g���}�����ƍl������D

�Ԍ����̕����ߒ��F

�������זE���獜���n���זE�i�����n�O��זE�j�C�Ԍ����E���j���n�O��זE�C�O���ԉ苅�n�O��זE�iburst-forming uniterythroid�FBFU-E�j�C����ԉ苅�n�O��זE�icolony-forming unit-erythrocyte�FCFU-E�j�C�O�ԉ苅�܂łɐ���̍זE��������邪���̌��~���C�D����ԉ苅�C�������ԉ苅�C�������ԉ苅�C�ԐԌ������o�ĐԌ����ɐ��n����D

���̉ߒ��ŃI���K�l���̋�ԓI�z�u���ω�����D

�זE����ł̎�̂̓w���O���r���̎Y���ł��邪�C���̑��ɂ����{�\�[���̌�����זE�����i�̍\�z�C�����\���̍č\���Ȃǂ��N����D

�������ԉ苅�ł́C�j���זE���̈���ɕ݂��čזE���ɐ������C���k�̎��k�ɂ���ĒE�j����D

���o���ꂽ�j�͍זE���ɕ����Ă���.

�E�j�O�̓����I�ȃC�x���g�̈�Ɋj�Z�k������.

�E�j�̍ŏI�i�K�͎��k�i�A�N�g�~�I�V���j�̎��k�ɂ��D

�ԉ苅�̊j�͎��k�i�A�N�g�~�I�V���j�̎��k�ɂ���ĕ��������D

���̑��̃I���K�l���ł́C�~�g�R���h���A���I�[�g�t�@�W�[�i�}�C�g�t�@�W�[�j�ɂ���ĒE�j��C�ԏ�Ԍ����ŏ��������D

����́C�w�������o�H�̈ꕔ���~�g�R���h���A�ōs���邱�Ƃ��l������ƁC�w���O���r�������̎��Ԃ��ł�����蒷���Ƃ��Ă���悤�Ɏv����D

�I���K�l���̂Ȃ��Ԍ����̃G�l���M�[��ӂ͌��C�I�ɂ�����x���̃����_���ɂ��.

���p�Fhttps://square.umin.ac.jp/transfusion-kuh/related/Hemoglobin/index.html�@

�q�g�w���O���r��(Hb)�́A�w���ƃO���r��������������Ďl�ʑ̂��`�������ԐF�̕����`���B

�O���r�����ɂ�141�̃A�~�m�_���Ȃ郿���ƁA146�̃A�~�m�_���Ȃ��(���A���A��)������A�����Ɣ��Ƃ́A�ʏ�A�݂��ɉߕs���Ȃ��ύt���Ƃ��č�������Ă���B

���퐬�l�̐Ԍ������̃w���O���r���g����90%�ȏオHbA (��2��2)�Ŗ�2%�� HbA2(��2��2)�A1%�ȉ���HbF(��2��2)�ł��B

���̂ق���HbA�����ƌ�������HbA1����7%���݂���B

�e�O���r���̃T�u���j�b�g�̑a�����|�P�b�g�ɂ�1�̃w�����������Ă���AHb�͌v4�̃w���������Ă���B

�w���O���r���͑�\�I�ȃA���X�e���b�N���ʂ����`�����B

�A���X�e���b�N���ʂƂ́A�y�f���e�̂Ȃǂ̒`�����̋@�\���A�G�t�F�N�^�[�ƌĂ�鑼�̉��������W�I�`�����̊������ʂ�K���h�������ʂł͂Ȃ����ʁi�A���X�e���b�N�T�C�g�j�Ɍ������邱�ƂŁA��������錻�ہB

�G�t�F�N�^�[�ɂ���ĕW�I�`�����̗��̍\�����ω����邱�ƂŋN����B

�w���O���r���̏ꍇ�́A��╡�G�ŁA���ꂼ��̃w���O���r���`���i�Ⴆ�AHbA�ɂ������̃w���ƃ����j�͎_�f�Ƃ̌����ɂ͈��̕��t�萔�����݂���B

���������̃w���Ɏ_�f����������ƁA�O���r�����i�����j�̗��̍\�����ω����A���̕ω��́A�c��̃O���r�����i����������ƃ����j�̗��̍\����ω�������B

���̕ω��ɂ���Ă��ꂼ��̃w���O���r���`���ɑ��݂���w���̎_�f�����萔���ω����A�_�f�ƌ������₷���Ȃ�B

�����w���`���ł��A�~�I�O���r���̂��ꂼ��̃w���ɂ̓w���O���r���̂悤�ȃA���X�e���b�N���ʂ͂Ȃ��̂ŁA�w���̎_�f�����Ǝ_�f�Z�x�̊Ԃ̊W�͒P���ȔZ�x�ˑ��W�B

����ɑ��āA�w���O���r���̃w���̎_�f�����Ǝ_�f�Z�x�̊W��S����̕ω��������i�V�O���C�h�J�[�u�j�A���̂悤�ȍ�p�ɂ��A�_�f�Z�x�̍������ł͒P�Ƃ̃w�����������I�Ƀw���O���r���͎_�f��������邱�Ƃ��ł���B

�܂����̃w���O���r���̕��t�萔��pH�≷�x�Ȃǂɂ���ĕω�����B

��_���Y�f���������i�����g�D�j�ł͓�_���Y�f�����Ɣ������A�d�Y�_�C�I���ƂȂ�A�Ԍ�������pH���ቺ����B

���̌��ʁA�w���O���r���̎_�f�e�a�����ቺ���w���O���r���͎_�f���𗣂��₷���Ȃ�i�_�f�𗣋Ȑ��̉E���ψځj�B

�܂����x���㏸�����ꍇ��A�n�̒��ԑ̂ł���2,3-�r�X�z�X�z�O���Z�����_���i2,3-BPG�j�̔Z�x���㏸�����ꍇ���_�f�𗣋Ȑ��̉E���ψڂ��N����B

���̂悤�Ȍ��ۂ��{�[�A���ʁiBohr effect�j�ƌĂсA�_�f���v�����i���Ă镔�ʁi���ċz�����i���Ă��镔�ʁj�Ńw���O���r���͎_�f��V�����₷���Ƃ������ړI�Ȕ����ƍl������B

*******************************************************************************************************

�i���̏��߁A���t�ɗn���Ă���_�f���זE�����p���Ă������A��_���Y�f�̔Z�x�̔Z���ꏊ�ɁA�Ԍ������_�f���^�Ԏd�g�݂ɐi�������B

*******************************************************************************************************

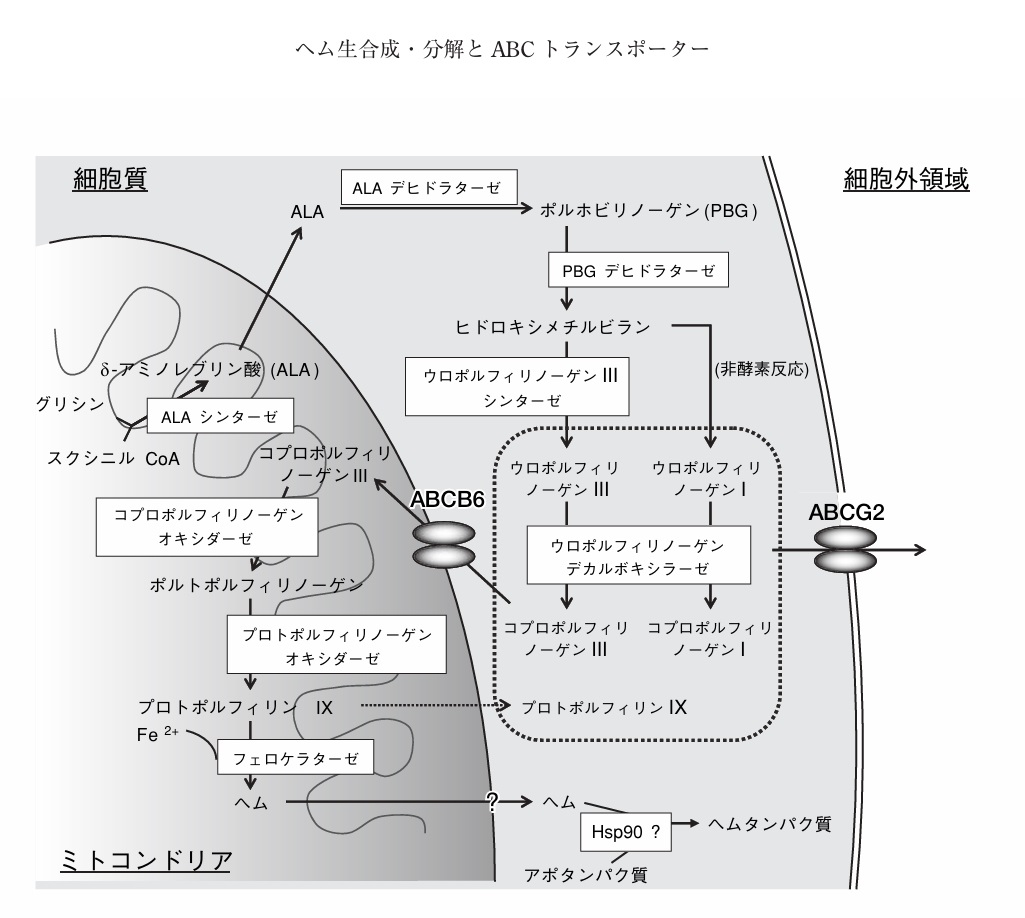

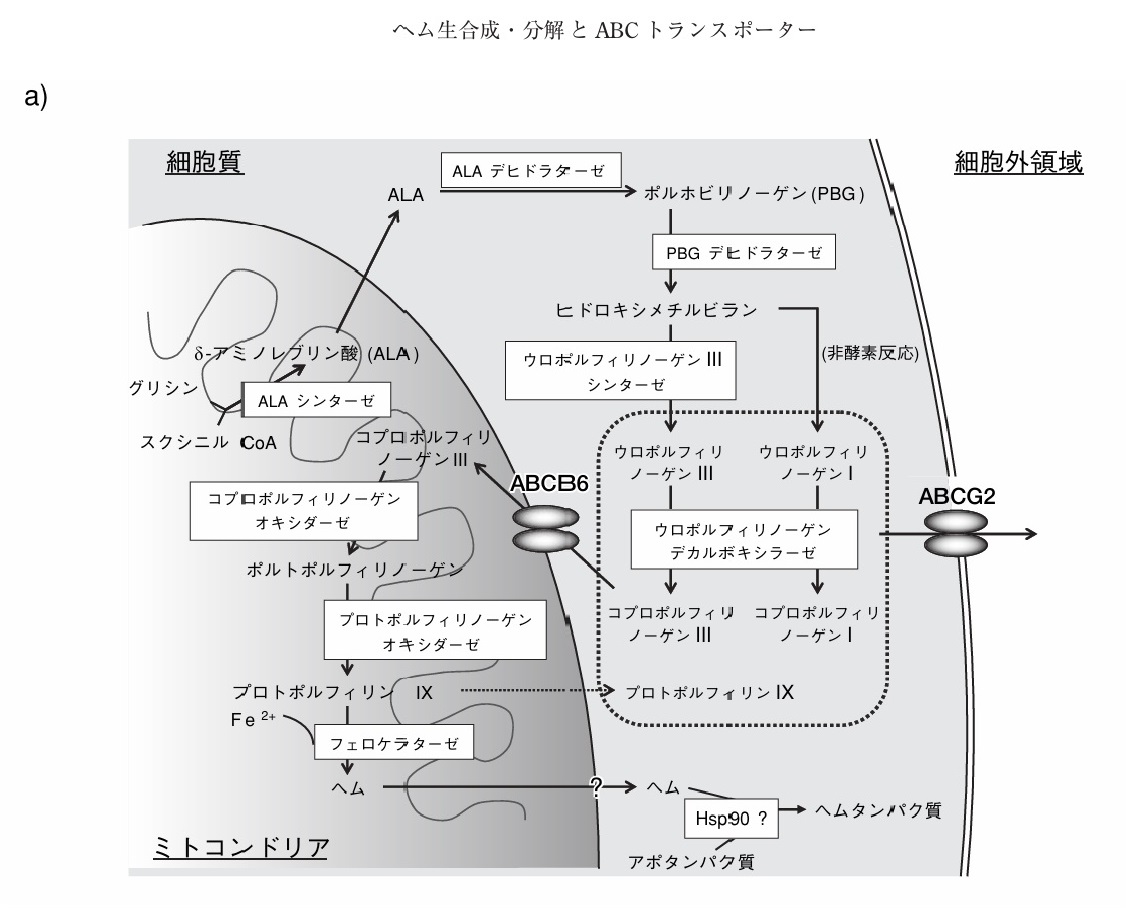

�w���O���r���̍����o�H�ɂ��āF

���p�F����130 270�`274(2007)

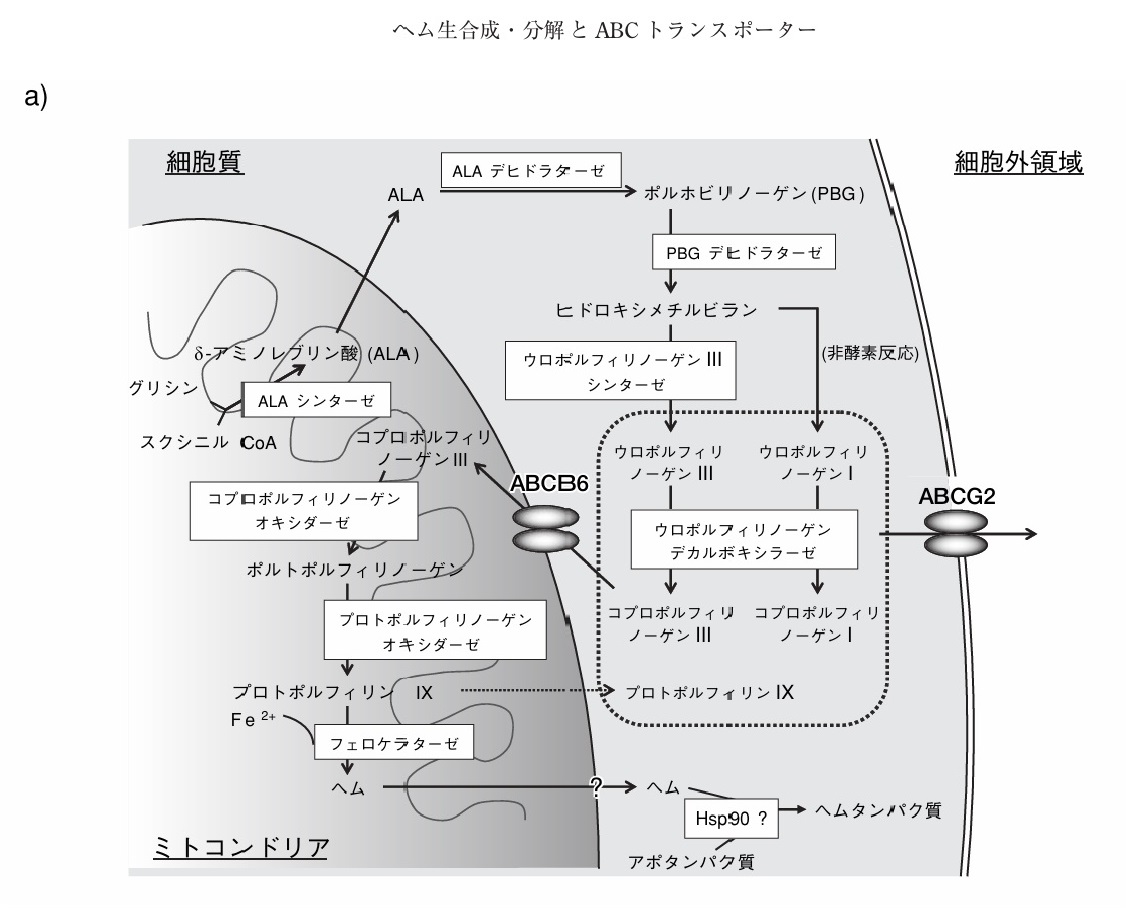

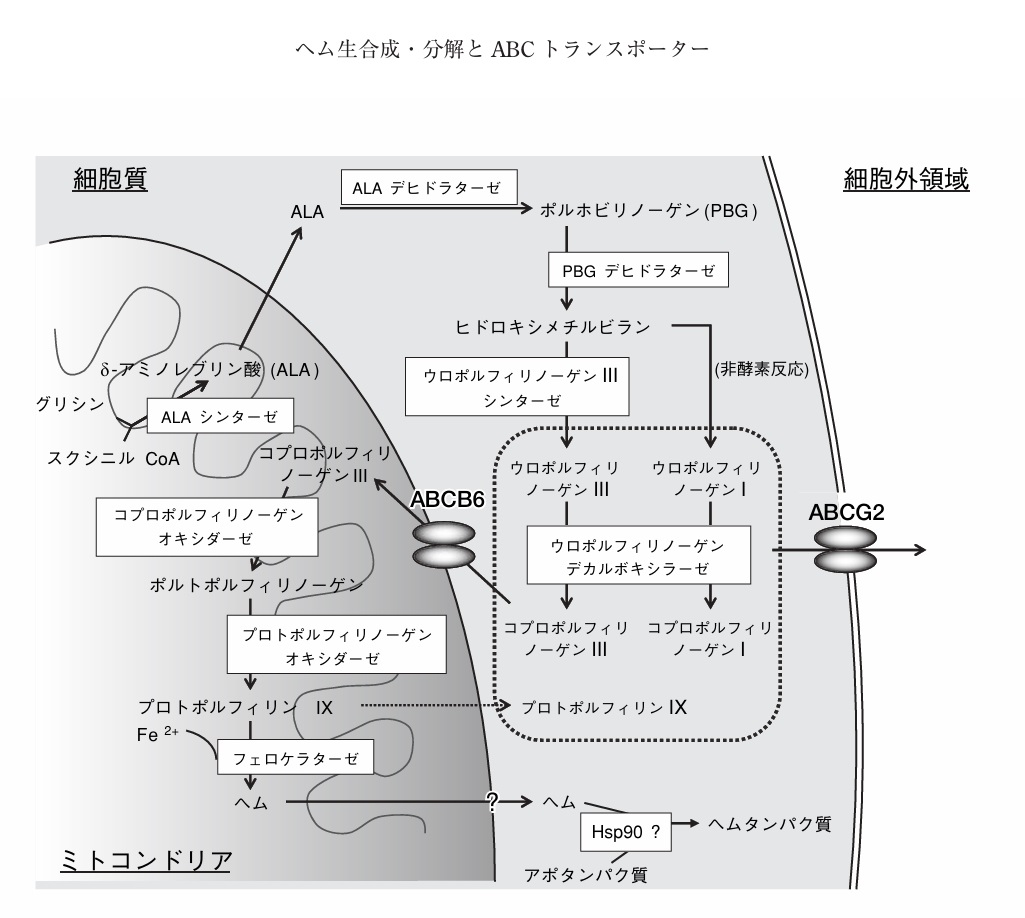

�u�|���t�B�����v�Ƃ������̂́C�Ñ㎇�i�|���t�B���j�ɗR������D

�Ñ㎇�Ƃ����F�́C�����Ƃ������N���̍���������Ƃ��đn��o���ꂽ�F�ŁC���{�̓`���F�̒��ł����ʂȈӖ��������Ă����D

�|���t�B�����̓w���O���r���C�~�I�O���r���̂ق��C��X�̑̓��זE�ɂ�����`�g�N�����̕⌇���q���w���̊�{���i�ł���C�����ێ��ɕs���Ȑ��̕����ł���D

�����ɂ�����w���̐������̓~�g�R���h���A����n�܂�C���̑S�ߒ��ɂ�8��̍y�f���֗^����.

���p�Fhttps://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2016.880171/data/index.html

�w���͐��������ɕK�{�ȕ⌇���q���ł���D

���̌n�̓w����ӌn�Ƃ��Ēm���Ă���C�w���I�L�V�Q�i�[�[�iHO�j�ɂ���āC�w���̓r���x���W���C��_���Y�f�C�S�ւƕ��������D

�w���͒��S�����Ƃ��ēS�����|���t�B�������̂ŁC�_���Ҍ��ɂ���ēS���ƎO�����s�������鐫����S�Ɏ_�f���q���������鐫���𗘗p���邱�Ƃɂ���āC�d�q�`�B�C�_�f�̉^���C�y�f�̊������S�Ƃ��ėp������⌇���q���ł���D

�������C���̗L�p���̓^���p�N���Ɍ������Ă���ꍇ�Ɍ����C�w���^���p�N���̐V��ӂȂǂɂ���Đ������V���̃w���́C�_�f���q�Ɖ��w�������N�������ƂŊ����_�f�����L�Q�ȕ��q�i�v���I�L�V�_���g�j�ł���D

�M���ނɂ����āC�w�����ł����ʂɊ܂�ł���̂͐Ԍ����ł���D

�Ԍ�����120�������̐V��ӃT�C�N���������C�V�������Ԍ������琶���鑽�ʂ̃w���O���r���𑬂₩�ɕ�������K�v������D

�V���Ԍ����͍זԓ���n�ɂ���ĕ�������D

���̂Ƃ��ɐ�����V���w���̓w���I�L�V�Q�i�[�[�iheme oxygenase�FHO�j�ɂ���āC�r���x���W���C�S�C��_���Y�f�ւƕ��������.

�S�̓g�����X�t�F�����ɂ��A����t�F���`���ɂ�钙�����o���̂��ɁC�ŏI�I�ɂ͍����ł̃w���̍����Ȃǂɍė��p�����D

���̌o�H�ɂ���ċ��������S�́C1���ɕK�v�Ƃ����S��90���ȏ���߂Ă���C�S�̍P�퐫�ێ��ɔ��ɏd�v�ł���D

HO�͂��̔����ߒ��ň�_���Y�f����o����D

���̓��ł́C���̈�_���Y�f�̑啔���͐Ԍ������̃w���O���r���Ɍ������C���w���O���r����0.8�����x�ɂ͈�_���Y�f���������Ă���D

�O�E����̈�_���Y�f�̐ێ悪�����Ȃ肷����ƁC��葽���̃w���O���r���Ɉ�_���Y�f���������C�_�f��A���ł��Ȃ��Ȃ�C�������_���Y�f���łƂȂ�D

�������CHO�ł͔������ɐ������_���Y�f���y�f������j�Q���Ȃ��悤�ɁC�w��HO�����̂ɑ���_�f�ƈ�_���Y�f�̐e�a���͓����x�ł���.

�_�f�ƈ�_���Y�f�̐e�a���������x�ɂȂ�v���͓����C��͎_�f�̐e�a������C������͈�_���Y�f�̐e�a�������ł���D

�_�f�̐e�a�������HO�ȊO�ɁC�w���O���r����~�I�O���r���ł��Ƃ��Ă���헪�ł���D

�L�@�n�}���̃w���͈�_���Y�f���_�f��1���{�ȏ㋭���������邪�C�w���O���r����~�I�O���r���ł́C�_�f�̐e�a�������債�Ă��錋�ʁC�e�a���̔�͐��\�{���琔�S�{�ɗ}�����Ă���D

HO�ł��_�f���q�̕Е��̎_�f���q�͐����q�ƁC�����Е��̎_�f���q��Gly143�̃A�~�h��Ɛ��f�������Ĉ��艻����邱�Ƃɂ���āC�_�f�̐e�a�������債�Ă���.

���p�Fhttps://imidas.jp/genre/detail/F-135-0150.html

���t�́A�_�f��x����S�g�̑g�D�ɁA��_���Y�f��S�g����x�ɉ^�ԁB

���t���̎_�f�́A�قƂ�ǂ��Ԍ������̃w���O���r�� (hemoglobin) �Ɍ������A�킸��4���������ɂ���ĉ^���B

�w���O���r���́ApH�i�y�[�n�[�j�̒ቺ�A��_���Y�f�Z�x�̑����A���x�㏸�ɂ���Ď_�f�e�a����������A����ɂ���āA�������ɂ͖����̖э��ǂ����葽���̎_�f�����o����₷���Ȃ�B

��_���Y�f�́A���t���ɗn���₷���A�܂��Ԍ������ɂ��e�ՂɊg�U����B

��_���Y�f�́A�Ԍ������Ő��a���A�Y�_�E���f�y�f�̓����ŁA���f�C�I���Əd�Y�_�C�I������B

�������d�Y�_�C�I���͉��f�C�I���ƌ�������ĐԌ����̊O�ɏo��B

��_���Y�f�̈ꕔ�̓w���O���r���Ɍ�������B

���������ߒ��������̖э��ǂŋN����A�x�ł͋t�̉ߒ����N�����ē�_���Y�f����o����B

���t�����^����_���Y�f��80���͏d�Y�_�C�I���ƂȂ�A11���̓w���O���r���ƌ������A9�����n��������_���Y�f�ƂȂ��Ă���B

*******************************************************************************************************

�w���O���r�������ł͈�_���Y�f���������邪�ŏ��ɂ���d�g�݂�����APH�≷�x���̏ɂ��_�f�Ɠ�_���Y�f�̊g�U����������Ă���B

*******************************************************************************************************

2025.4.28

�ڎ���

���p�F�u�זE�a�m�^�v��g�V��

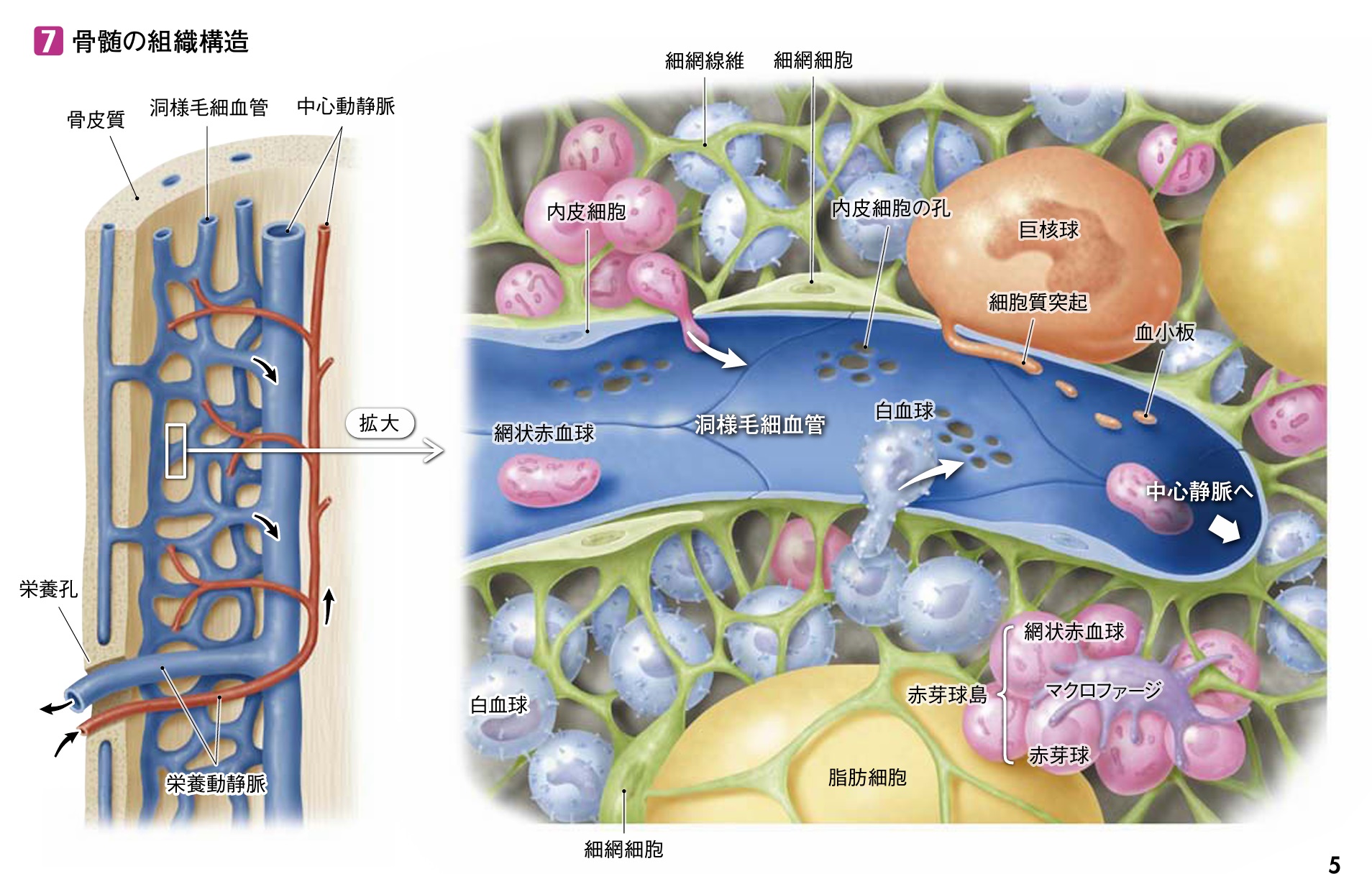

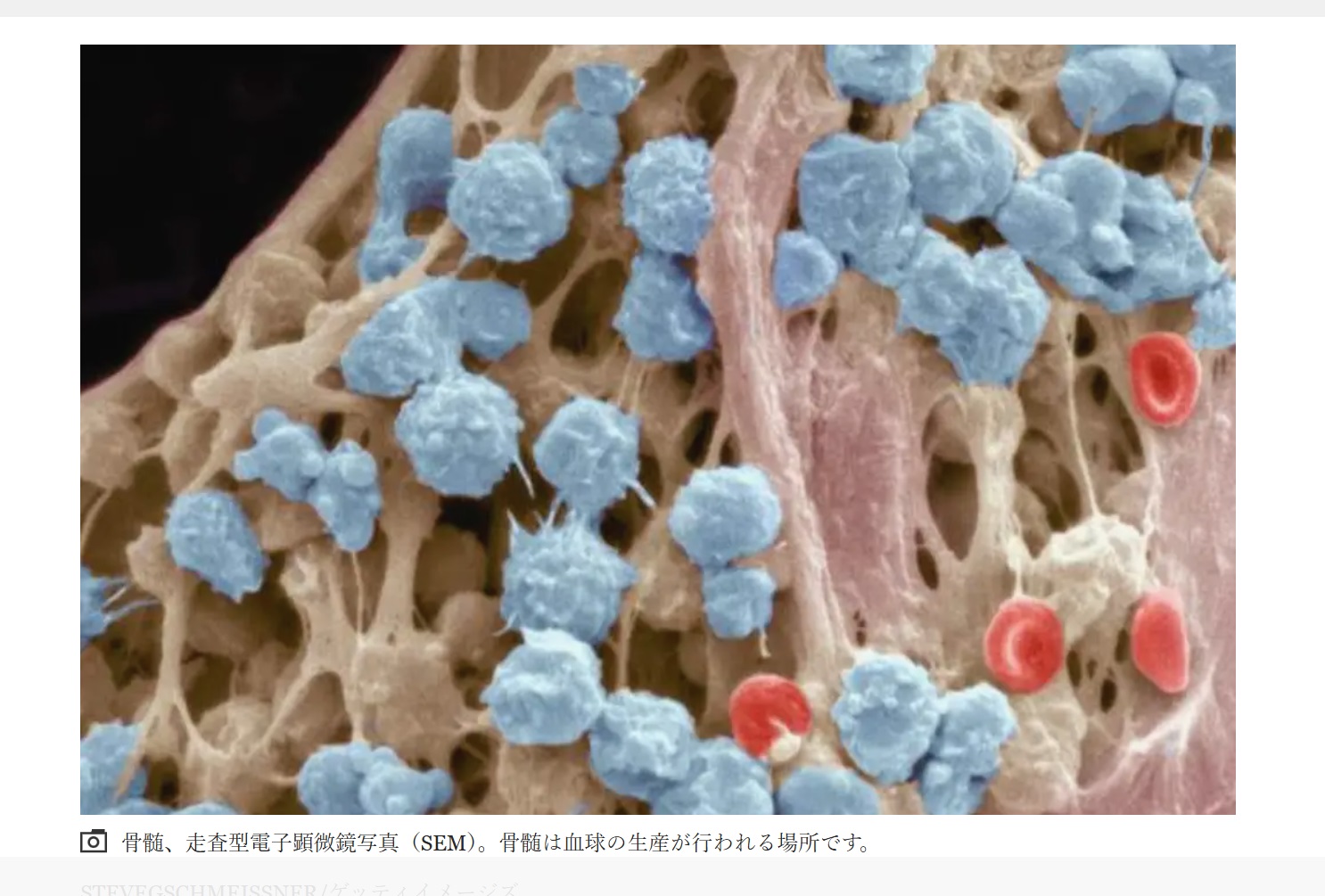

�Ԍ����͍����ŁA�������Ƌ��ʂ̊��זE���番������B

�ԉ苅�̒i�K�ɂȂ�ƁA�傫�Ȋj�������A�₪�čזE���Ƀw���O���r�����o������B

�ԉ苅�͐��n�̂���i�K�ŁA�}�N���t�@�[�W�Ɉ�Ă���B

�}�N���t�@�[�W�͐ԉ苅���Ƃ����Ƃ���Ő��\�̐ԉ苅�ɐڐG���A�C���^�[���C�L���T�Ȃǂ̕����債�Ĉ�Ă�B

����̈����ԉ苅�̓}�N���t�@�[�W�ɕߐH�����B

�ԉ苅������o���ԉ苅�͍����̌��ǂɋ߂Â��Ȃ���j��r�o���A�j�̓}�N���t�@�[�W���n������B

���p�Fhttps://note.com/nomura_369/n/n2472805c4c49

�Ԍ����́A�~�Տ�̌`������Ă���A�������������Ȃ��Ă���B

���̌`��́A�_�f�̎�荞�݂���o���X���[�Y�ɍs�������ŗ��ɂ��Ȃ��Ă��邪�A���̌`��e�͂��ێ�����ɂ̓C�I���o�����X�����ɏd�v�B

�Ԍ������ɂ́A�i�g���E���C�I���iNa+�j���זE�O�ցA�J���E���C�I���iK+�j���זE���։^�ԃ|���v�����݂���B

�����ATP�̃G�l���M�[���g���ē������߁ANa+/K+-ATPase�i�i�g���E��/�J���E��-ATP�A�[�[�j�ƌĂ��B

���̃|���v������ɋ@�\���邱�ƂŁA�זE���O�̐Z�����o�����X���ۂ���A�Ԍ���������ɂӂ����Ŕj��Ȃ��悤�ɂ��Ă���B

�Ԍ���������Ca2?�Z�x�͋ɂ߂ĒႭ�}�����Ă���B

�����Ca++-ATPase�i�J���V�E���|���v�j���]����Ca++���O�֔r�o���Ă��邽�߁B

Ca2?���ߏ�ɒ~�ς���ƁA�Ԍ��������d���Ȃ�A�������ǂ�ʉ߂��ɂ����Ȃ�B

�Ԍ����͒Y�_�E���y�f�ɂ���āA��_���Y�f�iCO?�j���d�Y�_�C�I���iHCO3-�j�ɕϊ����A�����I�ɉ^������B

����ɉ������C�I���iCl-�j���זE���ɓ���u�N�����C�h�V�t�g�v�ɂ���ēd�׃o�����X��ۂd�g�݂�����A���ꂪ���t��pH�����肳���邤���Ŕ��ɑ�B

�����Ԍ����̃C�I���o�����X�������ƁA�Ԍ����̌`��ω��i���Ȃǁj���N����₷���Ȃ�A�B���Ȃǂŋ}���ɔj���B

���ǂ̓������u����זE�v�́A�P�ɔ������̂悤�ȑ��݂ł͂Ȃ��A���ǂ̏�Ԃ����m���A�ϋɓI�Ɍ��t�̗���𐧌䂷����ɏd�v�ȁg�i�ߓ��h�̂悤�Ȗ�����S���Ă���B

����זE�́u��_�����f�����y�f�ieNOS�j�v�ɂ����NO�i��_�����f�j������A���Ǖ�����o�ɂ����邱�ƂŌ��ǂ��g������B

NO�͌��NJg�������łȂ��A�����̋ÏW�}���⌌�ǂ̓��ǂ̕ی�ȂǁA���ʓI�ɓ����B

�v���X�^�T�C�N�����iPGI?�j������זE���番�傳��镨���̂ЂƂŁA���ǂ��g�����A�����̋ÏW��}�����p������B

�t�ɁA�G���h�Z�����iET-1�j�͋��͂Ȍ��ǎ��k���q�ŁA�������グ�铭�������B

���������g�����q�Ǝ��k���q�̃o�����X���Ƃ�Ă��邱�Ƃ��A���S�Ȍ��ǂ̏�Ԃ�ۂB

�Ԍ������g���A�����������i����f���͂��傫���j����ATP����o���A���ꂪ����זE�ɍ�p����NO�Y���𑣂��Ƃ�����������B

���������Ԍ����Ɠ���זE�̃R�~���j�P�[�V�������A�������ǃ��x���ł̌������z����萸���ɂ��Ă���B

*******************************************************************************************************

�Ԍ��������ǂ̒��ɐi������d�g�݂��܂��킩��Ȃ����A���Ǔ���זE�Ƃ̊W���킩�����B

*******************************************************************************************************

���p�F�u���ǔ����ɂ����錌�Ǔ��ߐ����i����є������̌��NJO�V���̉�͂ƃt���{�m�C�h�̗}�����ʁv�ΐ�S�q

************************************************************

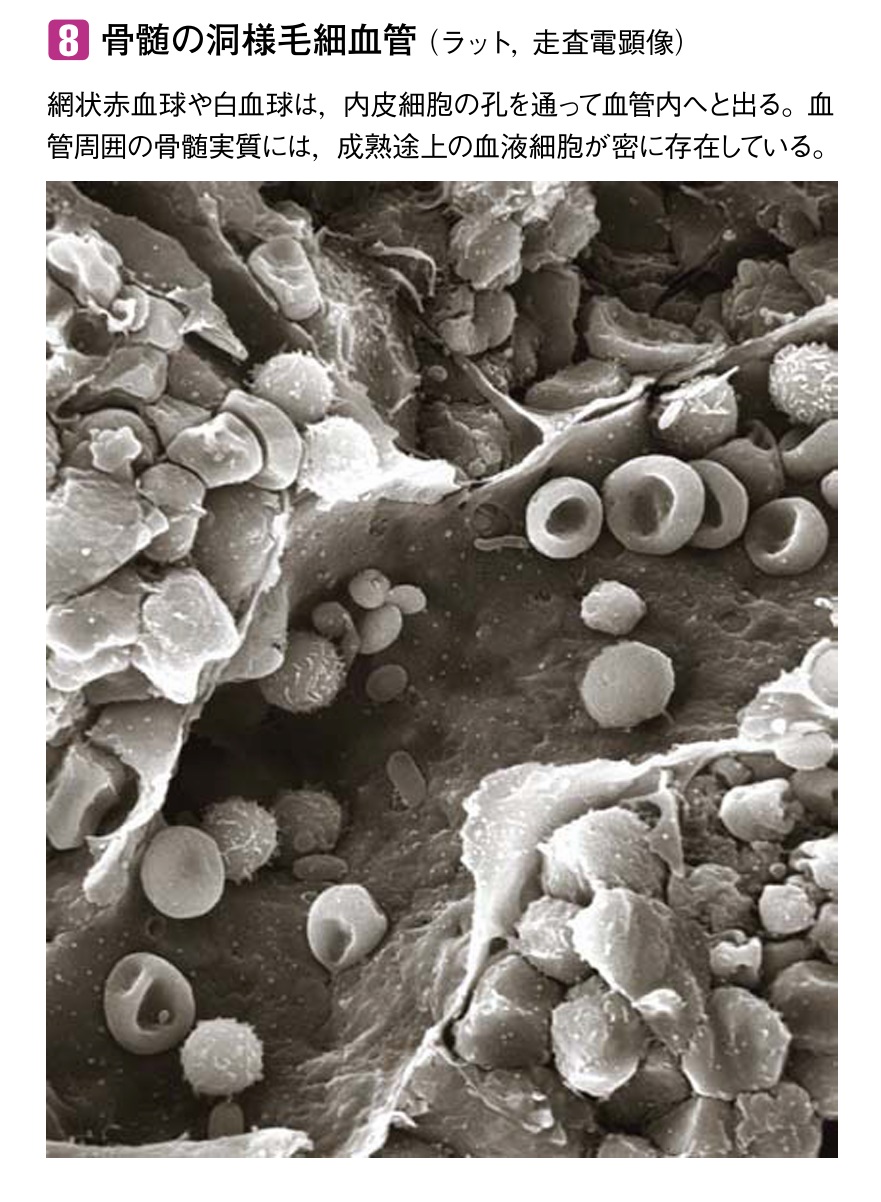

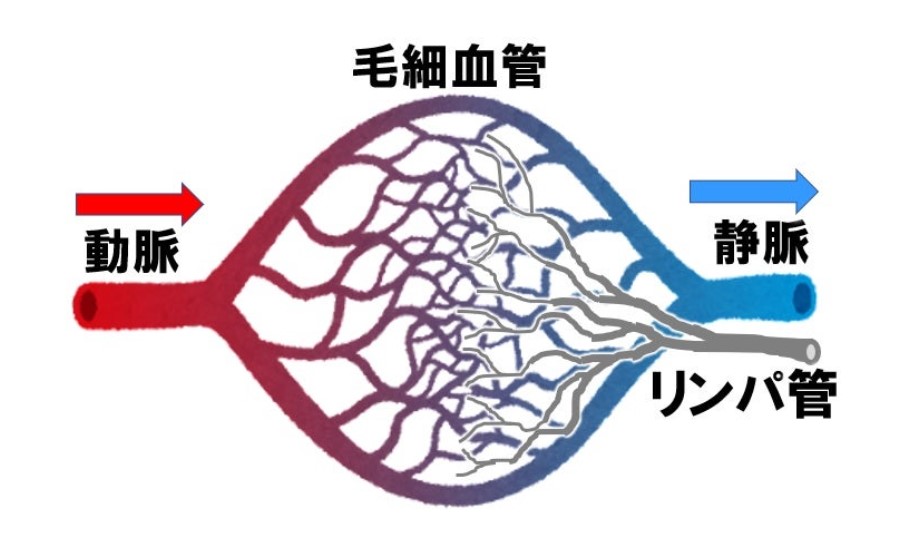

���̐}�ɂ��ƁA���Ǔ���זE�̊Ԍ����猌�NJO�֏o�Ă���B

��������Ԍ��������Ǔ��ɐi������ꍇ������Ɠ��l�ł͂Ȃ����Ɛ��@����B

�i��q�j�����ł͂Ȃ��āA����זE�̏��E����o��I

�Ԍ����̌`�����悭���Ă݂悤�B

************************************************************

���p�Fwikipedia

�z���t���̎_�f����������ƁA�t�������m���Ďh�����G���X���|�G�`���Ƃ����z�������傷��B

���̃z�������́A�Ԍ����O��זE�̑��B�ƕ������h�����A�����g�D�ɂ�����Ԍ����`���̘��i�����������A�ŏI�I�ɐԌ����ierythrocytes�A�G���X���T�C�g�j���`������B

�����َ̑��ł́A�Ԍ����`���͗����X�̒���t�זE�ōs����B

3�J���ځ`4�����ڂ܂łɁA�Ԍ����`���͊̑��Ɉړ�����B

7������ɂ͍����ŐԌ����`�����s����B

�g�̊����������ɂȂ�ƐԌ����`���������ɂȂ�B

�q�g��5���܂ł́A��{�I�ɂ��ׂĂ̍��̍����ŐԌ���������B

�����Ƒ�ڍ��́A25���܂łɏd�v�ȑ������ʂł͂Ȃ��Ȃ�B

�ō��A�����A���ՂƘ]���A����ѓ��W���́A���U��ʂ��ĐԌ����Y��������B

20�܂ł́A���ׂĂ̍��i�����Ƃ��ׂĂ̝G�����j�̐ԐF��������Ԍ����������B

20���߂���ƁA�Ԍ����́A�ō��A�����A�]���A���b���A�����Ȃǂ̖��������琶�������B

20���߂���ƁA�����̍����͎��b�̒����ɂ�艩�F�����i���F���Ƃ��j�ƂȂ�Ԍ����`���̋@�\�������B

�������זE���番�����n�߂��c��Ȍ��t�זE�͐���ɕ��Đ��𑝂₵�Ȃ��班����������i�߂Ă����B

�ŏI�I�ɐԌ����ɕ����E���n����ꍇ�͑������זE�A�����n���זE�i�����n�O��זE�j�A�ԉ苅�E���j���n�O��זE�A�O���ԉ苅�n�O��זE (BFU-E)�A����ԉ苅�n�O��זE (CFU-E)�A�O�ԉ苅�A�D����ԉ苅�A�������ԉ苅�A�������ԉ苅�A�i�ԐԌ����j�A�Ԍ����Ɛ��n���Ă����B

�Ԍ����n�Ɣ��ʂł���悤�ɂȂ����O�ԉ苅���瑽�����ԉ苅�܂ł̍זE���O��זE�قǐ���ł͂Ȃ����זE�����\�������A1�̑O�ԉ苅�͑������ԉ苅�̒i�K�܂ł�3-4��זE������N����8-16�̍זE�ɑ�����B

1.�O�ԉ苅�͒��a�� 20-25��m �őO�̒i�K�̑O��זE���傫���Ȃ�A�Ԍ����ւ̕����E���n�̒i�K�ň�ԑ傫���זE�ł���A�������ώ@�ŐԌ����ւ̕����̕��������炩�ȍŏ��̒i�K�̍זE�ł���A�j�\���͑@�ׂŁA�זE���͉��[�� 8]�������A���{�]�[���������B

2.�D����ԉ苅�ł͑傫���͑O�ԉ苅��菬�����Ȃ�i���̌�̒i�K�ł���ɏ������Ȃ葱����j16-18��m �قǂł���A�O�ԉ苅�قǂł͂Ȃ����זE���͉���ł���A�j�\���͂��e���Ȃ�[51]�B

3.�������ԉ苅�ł̓w���O���r���̍������J�n����A�w���O���r���ʂ�������ɂ�זE���̉���͎キ�Ȃ�A�זE�͂���ɏ������Ȃ�A�j�\���͋Ïk������ɑe���Ȃ�B

���̒i�K�ł��ア�Ȃ�����זE�����\���c���Ă���B

�������ԉ苅�ł͍זE�����\�͎����זE�j�͋Ïk���זE���͐Ԍ����ɋ߂��Ȃ�B

���a�� 10-15��m �ł₪�čזE�j���E�����ĐԌ����ɐ��n����B

�����̗c��Ȓi�K�̍זE�A�������זE�A�O��זE�A�ԉ苅�͍����ɂ̂ݑ��݂���B

�����ɂ̓o���A������A�c��Ȍ��t�זE�͍�������o�邱�Ƃ��ł����A�E�j���ĐԌ����ɂȂ��ď��߂Č��t���ɏo�邱�Ƃ��ł���B

�������ԉ苅����j���E��������̎Ⴂ�Ԍ����ł́A�܂����{�]�[�����c���Ă���A�j���[���`�����u���[�ɂ�钴���̐��F���s���ƃ^���p�N���� RNA �̕����̂ł��郊�{�\�[�������̑��̍זE�����튯���������݂Ȃ���ԏ�ɋÏW���A�ÏW�������{�\�[���� RNA �������܂�A�������ώ@�ł͖ԏ�Ɍ�����̂ŖԐԌ����ƌĂԁB

�ԐԌ����̒i�K�ł� 10%-30% �قǂ̃w���O���r�������������B

�ԐԌ����͍�������2���قǗ��܂�A���̌㌌�t���Ɉړ�����1-2���قǂŃ��{�\�[����~�g�R���h���A�����������Đ��n�����������Ԍ����ɂȂ�B

�Ԍ����͍����ő������זE�������邪�A���̕����E���n�ɂ͍����ɂ����ă}�N���t�@�[�W���傫���ւ���Ă���B

�����ɂ����āA�Ԍ����̗c��Ȓi�K�ł���ԉ苅�̓}�N���t�@�[�W�𒆐S�ɂ��̉������͂ނ悤�ɐ����琔�\���W�c�Ŋ��W�܂��Ă���B

���S�ɑ��݂���}�N���t�@�[�W�͐ԉ苅�ɐڂ��A�w���O���r���̍����ɕs���ȓS��זE�̐���ɕK�v�ȕ������������A���n���R���g���[�����A�܂��E�j�������j�̏�����A�s�v�ɂȂ����Ԍ����זE�̏����ɂ��֗^���Ă���B

���́A�������ɂ����ă}�N���t�@�[�W�𒆐S�ɐԉ苅���W�܂�A�Ԍ����̌`���Ɋւ���Ă���זE�W�c��ԉ苅���������͐ԉ苅�����Ƃ����B

�~�g�R���h���A��������w���ƃ|�����{�\�[����������O���r�����זE�����ŏo��A�w���O���r���ɂȂ�B

�g�D���ł͍זE�̊����ɂ���_���Y�f��������������g�D�t�ɗn������ł��邪�A�זE����ʂ��ē�_���Y�f�͐Ԍ������Ɏ�荞�܂��B

�Ԍ������œ�_���Y�f (CO2) �Ɛ� (H2O) �͒Y�_�E���y�f�ɂ���ďd�Y�_�C�I�� (HCO?3) �Ɛ��f�C�I�� (H+) �ɂȂ�A���f�C�I�����������邱�Ƃɂ��_���������Ȃ����Ԍ������ł́A�_�f�ƃw���O���r�������т����I�L�V�w���O���r������_�f���q���V�����A�זE����ʂ��đ̍זE�Ɏ_�f�����������i�{�[�A���ʁj�B

�_�f����o�����w���O���r���͐��f�C�I���ƌ��т��ĐԌ��������ɒ[�Ɏ_���ɌX���̂�h���B

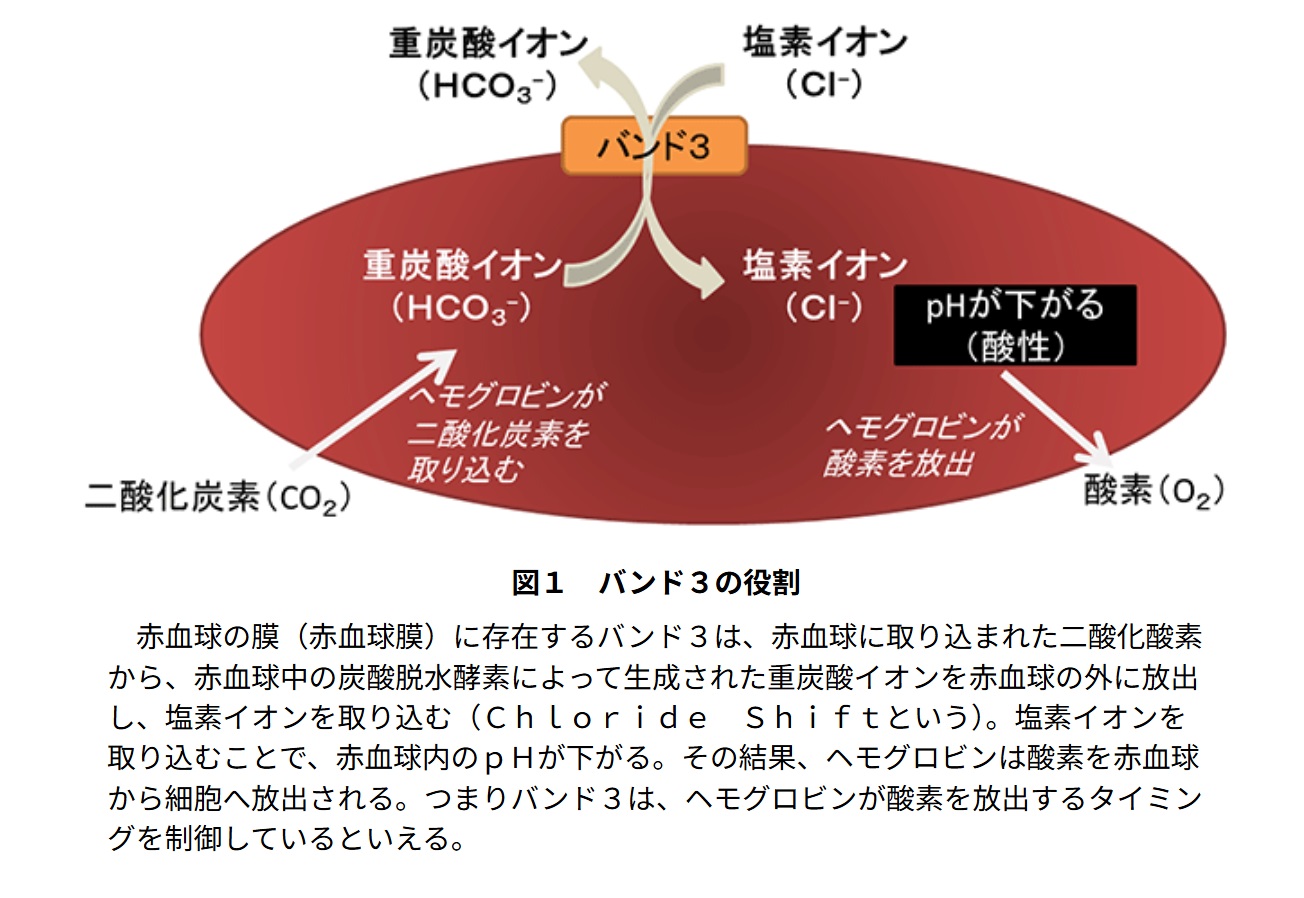

���t���̓�_���Y�f�̂قƂ�ǂ͐Ԍ������Ɏ�荞�܂�A��_���Y�f�̖�70%�͐Ԍ������̒Y�_�E���y�f�ɂ���ďd�Y�_�C�I���ɕϊ�����A�d�Y�_�C�I���̑����̓o���h3 (band 3) �ƌĂ��Ԍ��������c�т��閌�A������ς����ɂ���ĉ��f�C�I���ƌ����ɐԌ����O�ɏo���ꌌ���ɗn������Ŕx�ɏz����B

��_���Y�f��15-20%�͎_�f����o�����w���O���r���Ɍ��т��J���o�~�m�w���O���r���Ƃ��ĐԌ����ɂ��x�ɉ^��A��10%�͂��̂܂܌����ɗn������Ŕx�ɏz����B

�_�f�ɕx�ݓ�_���Y�f�̏��Ȃ��x�ł́A�Ԍ����͋t�̍s���ŏd�Y�_�C�I�����_���Y�f�ɖ߂��ēf���o���A�_�f����荞�ށB

�܂�A��_���Y�f�̏��Ȃ��x�ł͐Ԍ������̓�_���Y�f���o�čs�����A�Ԍ������̓�_���Y�f�Z�x��������ƒY�_�E���y�f�͑g�D���̂Ƃ��Ƃ͋t�ɐ��f�C�I���Əd�Y�_�C�I�� (HCO?3) �����_���Y�f (CO2) �Ɛ������āA�Ԍ������̍זE���� pH �͏㏸����B

�܂��Ԍ������̏d�Y�_�C�I���������������ƂŐԌ����O�̏d�Y�_�C�I�������f�C�I���ƌ����Ŏ�荞�܂�A��_���Y�f�ɕϊ�����čĂѕ��o�����B

pH ���㏸�����Ԍ������ł͎_�f����荞�݂₷���Ȃ�A���Ƃ��Ǝ_�f�ɕx�x�g�D���ł���̂Ńw���O���r���͂����ς��Ɏ_�f����荞�ށB

**************************************************************************************************************

�Ԍ����̍זE���̓����̓X�y�N�g�������Ԗڏ�Ɍ`������Ă��邪�A���̍זE�̃T�C�g�X�P���g���Ƃ͈Ⴄ�悤���B

**************************************************************************************************************

2025.4.29

�ڎ���

���p�Fwikipedia

���n�����Ԍ����́A�ʏ�̍זE�����j��~�g�R���h���A�A���{�]�[���A�S���W�́A���E�̂Ȃǂ��̂ċ���A�_�f�̗A���ɓ��������זE�ł���̂ŁA�זE�̉^���\��^���p�N���E�����̍����\���������A�ʏ�̍זE�̂悤�ɂ͑����̃G�l���M�[��K�v�Ƃ��Ȃ��B

���̂��߂Ɏ_�f������ăG�l���M�[�̎Y�o��S���~�g�R���h���A���̂ċ��邱�Ƃ��ł���B

�������A�Ԍ����ł� ATP ��p���Ă̗z�C�I���̗A����זE����w���O���r���Ȃǂ̊e�^���p�N���̈ێ��̂��߂ɃG�l���M�[��K�v�Ƃ���B

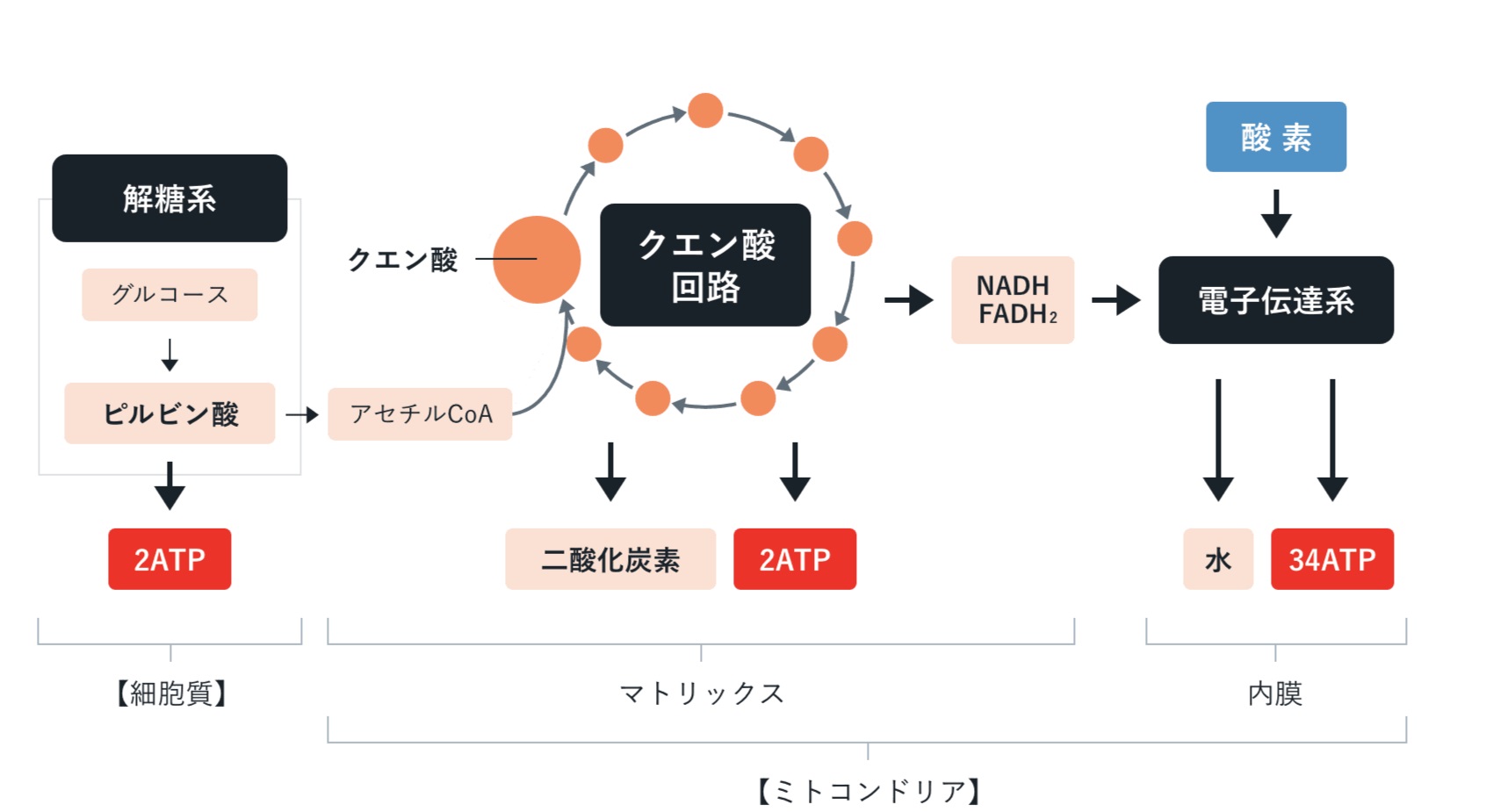

�G�l���M�[�̓O���R�[�X�����邱�Ƃœ����邪�A�O���R�[�X��90%�͌��C���n�ƌĂ�鑽���̍y�f�ɂ�� ATP�����o�H�ł���G���f��-�}�C���[�z�t�o�H�ɂ���ď���� ATP ���Y�o����B

���� ATP �� Na+ �� K+ �Ȃǂ̗z�C�I���̗A���▌�^���p�N�̃����_���A�n���g�̈ێ��ȂǂɎg����B

�c��̃O���R�[�X10%�� NADPH ���Y�o���邽�߂Ƀy���g�[�X�����_�o�H���o�R���邱�Ƃŏ�����B

NADPH �̓w���O���r���Ȃǂ̊e�^���p�N�����_������邱�Ƃ�h���A�ی삷��B

�w���O���r���͐Ғœ����ɌŗL�̂��̂ł͂Ȃ��B

�����E��A���E��ʂ��Č���A�_�f�Ɍ������^�����s���l�X�ȃ^���p�N�������݂���B

�܂��^���ہA���������E�A�ۊE�Ȃǂł��A�t�I�ȃK�X�������s���ƌ�����z�ʎq���܂�ł���w���O���r���l�̃^���p�N�������݂���B

�����̃^���p�N���̑����̓O���r���ƃw���i���ʏ�̃|���t�B�������z�ʂ����S�C�I���j���܂�ł��邽�߁A�P�Ƀw���O���r���ƌĂ�邱�Ƃ�����B

�������A�����̃^���p�N���̎O���\���́A�Ғœ����̃w���O���r���Ƃ͑傫���قȂ�ꍇ������B

���ɁA���n�I�ȓ����ŁA�ؓ��������Ȃ����̂ɂ����ẮA�u�~�I�O���r���v�ƃw���O���r������ʂ��邱�Ƃ͓���B

�܂��A�z�킪������̂ł��A�_�f�^��������^���p�N������������ꍇ������i�����ނ₻�̑��̐ߑ������Ȃǁj�B

�����̒��ŁA�w���ƃO���r���i�P�ʑ̂̏ꍇ������j���܂݁A�K�X�������s�����̂��w���O���r���Ə̂���B

�_�f���^��������̈ȊO�ɂ��ANO�ACO2�A���������^��������̂�����B

�܂����C�I����K�v�Ƃ��鐶���́AO2�����֔r�o���邱�Ƃ�����B

����ɁA���f�������̉�ł��s�����̂�����A���̓���̓V�g�N����P450��y���I�L�V�_�[�[�Ɨގ�����B

�w���O���r���̍\���͐�����ɂ���ĈقȂ�B

�w���O���r���͐����E�̂��ꂼ��̊E�ɑ��݂��邪�A���ׂĂ̎킪���킯�ł͂Ȃ��B

�O���r����1�����܂ރw���O���r���́A�ہE���������E���ށE�A���Ȃǂ̌��n�I�Ȃ��̂Ɋώ@�����X��������B

�ΏƓI�ɁA�����ށE��̓����E�b�k�ނȂǂ́A�Ғœ����̃w���O���r�����͂邩�ɑ傫���w���O���r�������B

����w���O���r���́A�ۗނ���ы���`�����Ɍ����A�O���r���Ƃ��̑��̃^���p�N�����܂�ł���B

�����E�ɂ�����w���O���r���́A���Ɍ����Ȏ���́A�̒�2.4���[�g���ɂ��B����`���[�u���[�� �iRiftia pachyptila (Vestimentifera)�j�Ŋώ@�����B

���̎�͊C��ΎR�̎��ӂ̔M�����o�E�ɂ悭������B

�����͏�����n�������Ȃ������ɁA�̏d�̔����قǂɒB����d�ʂ̃o�N�e���A�i�����_���ہj��̓��Ɏ����Ă���A�M�����o�E�����H2S�Ɛ�����O2��������A�����ۂɂ��H2O��CO2����ATP�ݏo�������ɂ���ăG�l���M�[��B

�܂��A���t���ɂ�144���̃O���r������������w���O���r�����A�������݂���B

���̐����́A���[�ɔZ���ԐF�̐��̊튯(plume) �������A������C�����ɐL���āA�ċz�̂��߂�O2���A�o�N�e���A�̂��߂�H2O��O2���z�����A�܂������̂��߂�CO2��������Ă���i���������s���A���Ɠ��l�j�B

���̊튯�͑N�₩�ȐԐF�����Ă��邪�A����͉��킩�̔��ɋ���ȃw���O���r���̂��߂ł���B

�ʏ�A�w���O���r���́A�������ɓ�����j�Q����邪�A�����`���[�u���[���̃w���O���r���́A�������Ǝ_�f�̗������^���ł���_�œ����I�ł���B

******************************************

�w���O���r���̋@�\�͎��ɕs�v�c�B

******************************************

�~�I�O���r���F

�q�g���܂ޑ����̐Ғœ����̋ؓ��g�D�Ɍ�����B

�ؓ��g�D�̐F�ɐԂƊD�F������̂͂���̂��߂ł���B

�^���p�N���Ƃ��Ă̍\���Ɣz��̓w���O���r���ɔ��ɋ߂����A4�ʑ̂ł͂Ȃ��P�ʑ̂ł���Acooperative binding�i�p��Łj�������Ȃ��B

�_�f�^�������A�_�f�̒����̂��߂ɗp������B

�w���V�A�j���F

���R�E��2�Ԗڂɑ���������_�f�^���^���p�N���ł���B

�����̐ߑ������E��̓����̌��t�Ɍ�����B

�S���q�̃w����̂����ɓ��̕⌇���q�������B

�_�f�������͐F�ɂȂ�B

�w���G���X�����F

�C���̖��Ғœ����ƁA�`�����̂������̎�̌��t���ɑ��݂��A�_�f���^������B

�w����ł͂Ȃ��S���q���܂ށB

�_�f�������̓s���N���率�F�ɂȂ�B

�����͓����ł���B

2025.4.30

�ڎ���

�Ԍ��������Ǔ��ɐi������l����m�肽���B

���p�F�u���Ǖǂ̔��\���ƕ����A���o�H�v�R���Вj

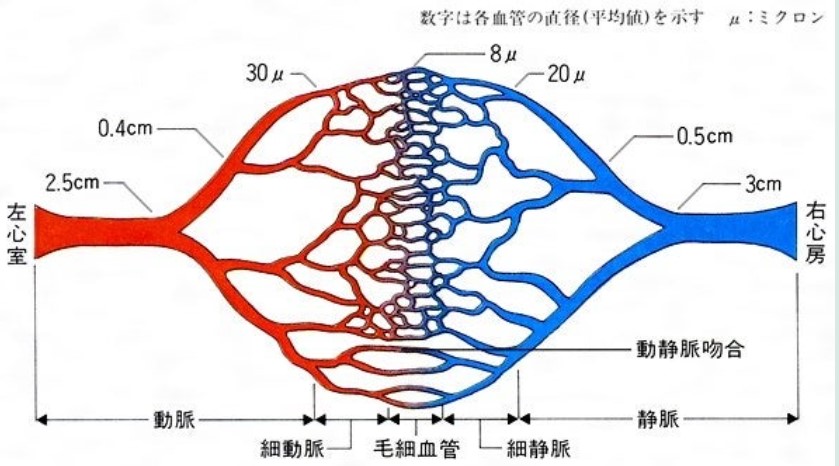

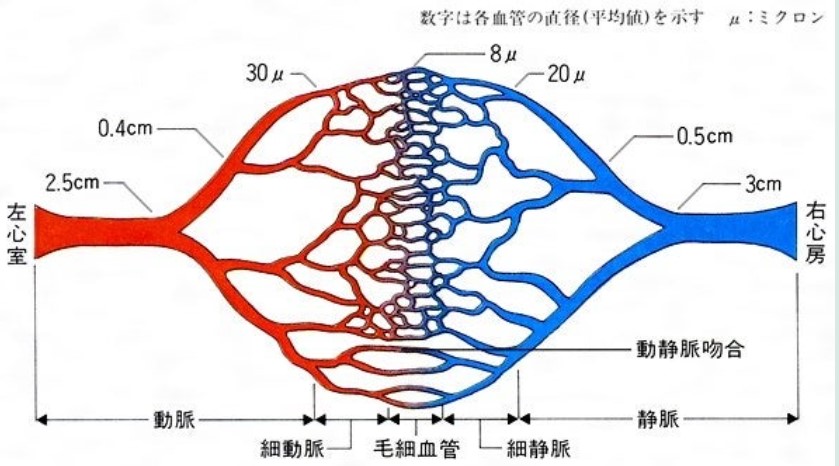

�э׃��x���ŗL���э��ǂƌĂ����̂́A���a��70nm�̏��ד�������B

���p�Fwikipedia

�э��ǂ̓�����\���������זE�͔�����ł��邪�A�j�̕�����������������オ���Ă���B

�זE�̑S�`�́A���ǂ̕����ɊT�ˈ�v���Ă�Ⓑ���L�сA�j�����̕����ɒ����������������`�ł���B

�זE��1���w�ւ̂悤�ɑS����������Ƃ�����2,3���Ȃ����đS�����͂ނ��Ƃ�����B�זE��1���w�ւ̂悤�ɑS����������Ƃ�����2,3���Ȃ����đS�����͂ނ��Ƃ�����B�זE��1���w�ւ̂悤�ɑS����������Ƃ�����2,3���Ȃ����đS�����͂ނ��Ƃ�����B�זE��1���w�ւ̂悤�ɑS����������Ƃ�����2,3���Ȃ����đS�����͂ނ��Ƃ�����B

���̂ق��A�j���͕��ɂ̓~�g�R���h���A�A��̑e�ʏ��E�́A�V�����{�]�[���A�����̃��\�\�[��������B

���\�\�[���͓����ɉ��������y�f�������A�G���h�T�C�g�[�V�X��I�[�g�t�@�W�[�ɂ���Ė����Ɏ�荞�܂ꂽ���̍����q�͂����ʼn������������B

�������ꂽ���̂̂����L�p�Ȃ��̂́A�זE���ɋz�������B

�זE���̔��������ɂ݂͂̂��݊��⏬�E���ʏ�݂���B

�����ɉ��������y�f�������A�G���h�T�C�g�[�V�X��I�[�g�t�@�W�[�ɂ���Ė����Ɏ�荞�܂ꂽ���̍����q�͂����ʼn������������B�������ꂽ���̂̂����L�p�Ȃ��̂́A�זE���ɋz�������B

�ʏ�̖э��ǂł͓���זE���O��������悤�Ɏ���זE�ipericyte�j�Ƃ���זE������B

����̓A�N�`���i�����،^�̃�-�A�N�`���j�ƃ~�I�V���ɕx�݁A���k�\�͂���������Ă���B

�ԉ苅�̍Ō�̒i�K�ł��鐳�����ԉ苅�͍זE�j�����������ĖԐԌ����ƂȂ邪�A�זE�j���������������_�ł͍זE���Ƀ��{�\�[��(�|�����{�\�[���j��~�g�R���h���A�Ȃǂ̍זE�����튯���c���Ă���B

�ԐԌ����͂܂����n�Ԍ����̂悤�Ȑ^�����ڂ~�Տ�ł͂Ȃ��A�c���Ă��郊�{�\�[����~�g�R���h���A�ɂ���ăw���O���r���̎Y�o���Â��Ă���A�ԐԌ����̒i�K��10%-30%�قǂ̃w���O���r�������������B

���̎Ⴂ�Ԍ����̓j���[���`�����u���[�ɂ�钴���̐��F���s���ƃ^���p�N����RNA�̕����̂ł��郊�{�\�[�������̑��̍זE�����튯���������݂Ȃ���ԏ�ɋÏW���A�ÏW�������{�\�[����RNA�������܂�A�������ώ@�ł͖ԏ�Ɍ�����̂ł��̖��O������B

�ԐԌ����͍�������2���قǗ��܂�A���̌㌌�t���Ɉړ�����1-2���قǂŃ��{�\�[����~�g�R���h���A�����������Đ��n�����Ԍ����ɂȂ�B

******************************************************************

�ԐԌ����̂Ƃ��Ɍ��Ǔ��Ɉړ�����A�ǂ�����āB

���̑O�ɁA�_�f�͂ǂ��ɉ^��ĉ��ɂ���ė��p�����̂���m�肽���B

******************************************************************

���p�Fhttps://www.otsuka.co.jp/oxygen-lab/about/reaction.html

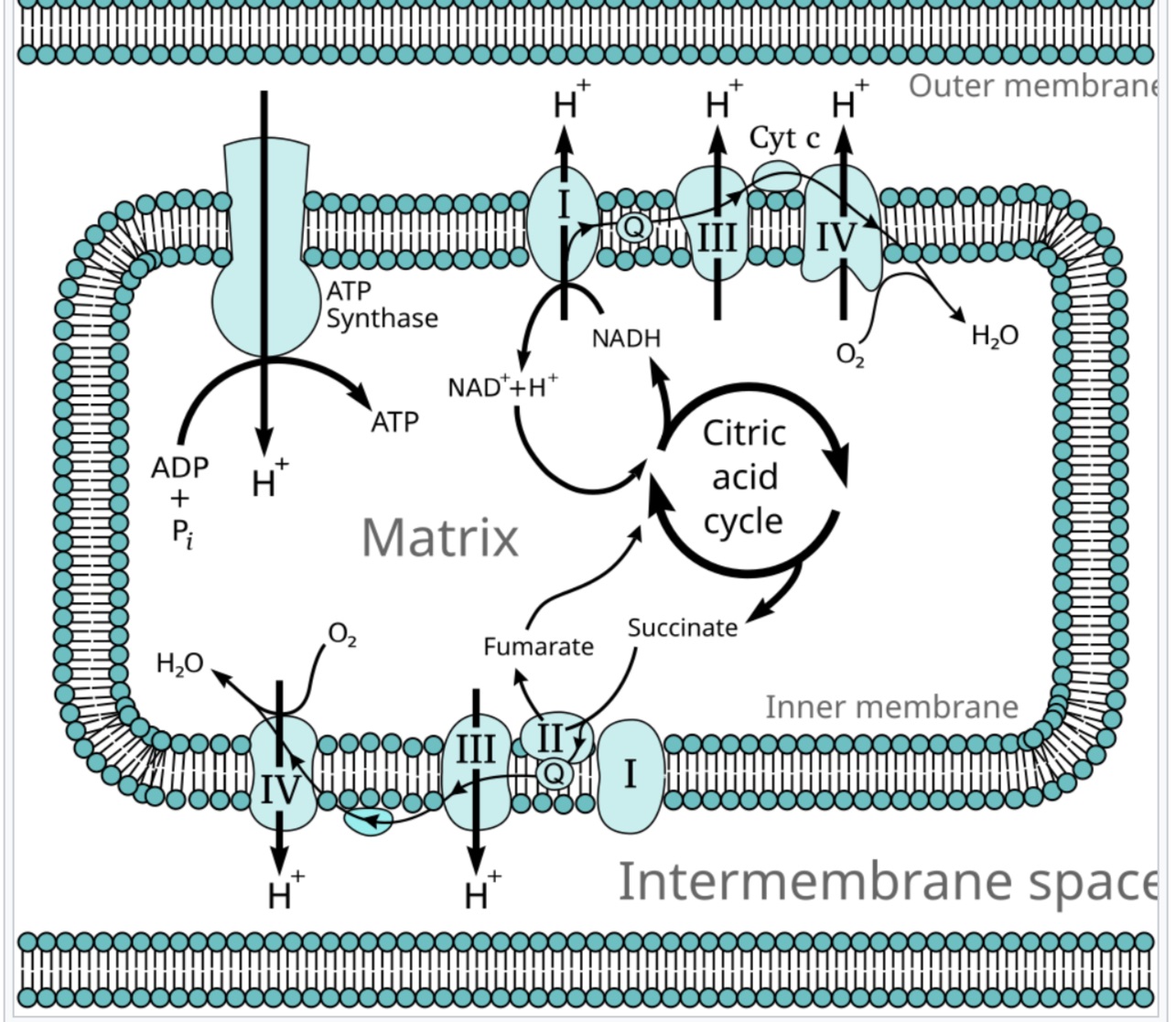

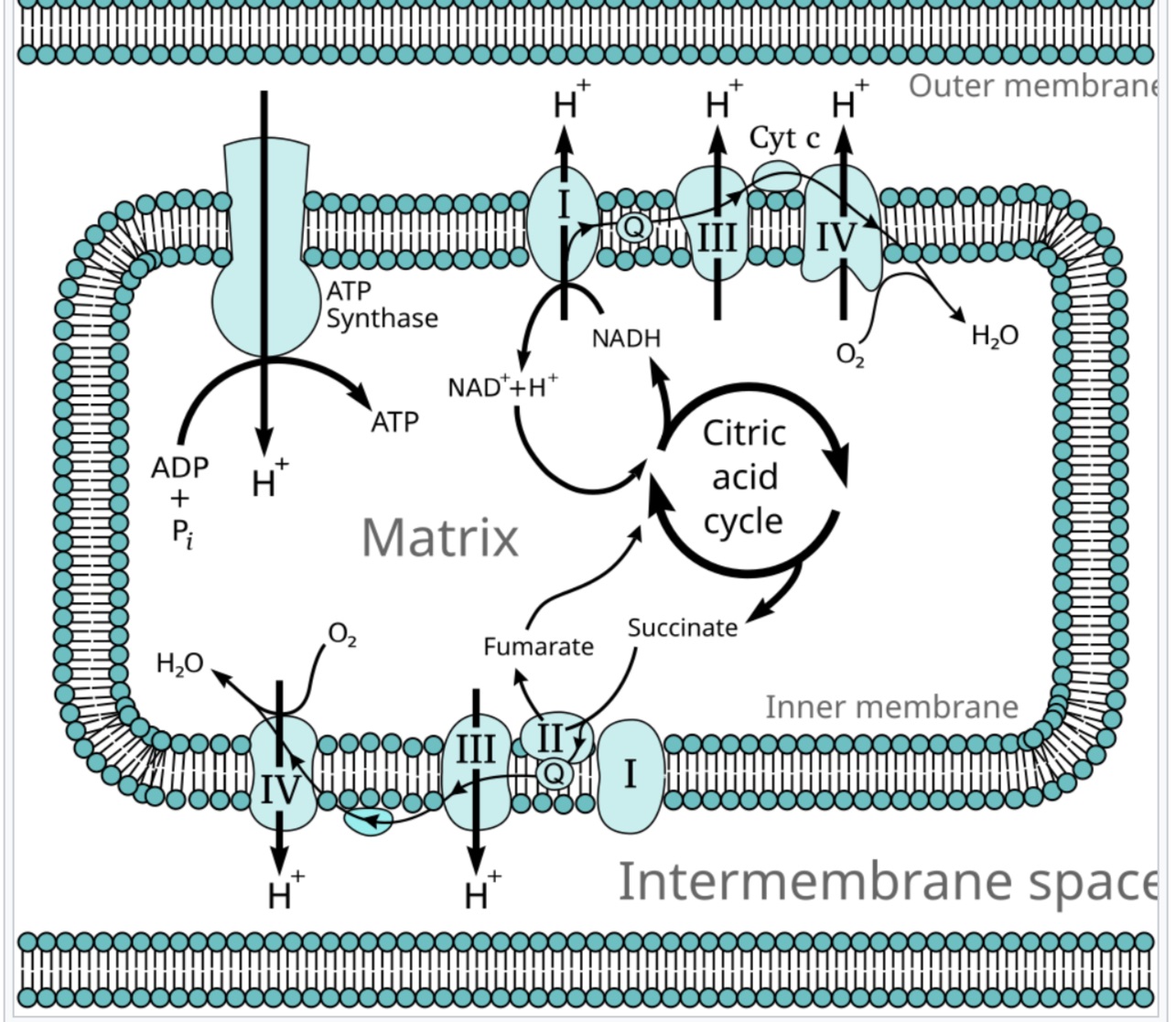

�_�f�̓~�g�R���h���A�̓d�q�`�B�n�ŗ��p�����B

���p�FWikipedia

�_�f�̓~�g�R���h���A�̊O���Ɠ����̊ԂŁA���f�C�I������邽�߂Ɏg����B

�זE���̉n�Ő������ꂽ�s���r���_�́A�s���r���_���A���́i�s���r���_/H+�j�ɂ��זE������~�g�R���h���A�֗A�������B

�������זE���Ő������ꂽNADH�̓����S�_-�A�X�p���M���_�V���g���ɂ��~�g�R���h���A�֎����I�ɗA�������B

�������A�O���Z�������_�V���g���ŗA�������ꍇ������A���̏ꍇ��NADH�́A�~�g�R���h���A��TCA�T�C�N���Ŕ�������FADH2�����ɁA�~�g�R���h���A�ł�ATP�̎Y���ʂ͖ڌ��肷��B

�Ȃ�ADP�́AATP/ADP�g�����X�|�[�^�[�ɂ��זE������~�g�R���h���A�֗A�������B

H2O�AO2�ACO2�ANH3�́A���̂܂܃~�g�R���h���A������ʉ߂ł���B

************************************************

�~�g�R���h���A�̂��Ƃ��ڂ����m�肽���B

************************************************

���p�Fhttps://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2022.940159/data/index.html

�M���ރ~�g�R���h���A�ɋǍ݂���^���p�N���̃f�[�^�x�[�X�uMitoCarta3.0�v1�j�ɂ��ƁC�q�g�ł�1136��ނ̈�`�q�i�Y���j���~�g�R���h���A�ŋ@�\����Ƃ����D

���̂����C�~�g�R���h���ADNA�imtDNA�j�ɂ�OXPHOS�̃T�u���j�b�g13��ނ��R�[�h����C����ȊO��99���̓Q�m��DNA�ɃR�[�h�����D

������1136��`�q�ɂ́C�uMetabolism�i��Ӂj�v�C�uOXPHOS�i�_���I�����_���j�v�C�uCentral dogma�imtDNA�̕����C�]�ʂ���і|��Ɋ֘A�����`�q�j�v�C�uMitochondrial dynamics and surveillance�i�~�g�R���h���A�_�C�i�~�N�X�E�T�[�x�C�����X�j�v�C�uProtein import, sorting and homeostasis�i�^���p�N���A���C�P�퐫�j�v�C�uSmall molecule transport�i�����q�A���j�v�C�uSignaling�i�V�O�i�����O�j�v�Ƃ������uMito-Pathways�v�ւ̃A�m�e�[�V�������t�^����Ă���D

���̂����C�~�g�R���h���A��ӂɊւ��ƍl������uMetabolism�i461��`�q�j�v�C�uOXPHOS�i169��`�q�j�v�C�uSmall molecule transport�i85��`�q�j�v�̈�`�q�������Z����ƁC����715�ƂȂ�C�S�̂�63�����߂Ă���D

���̃t�@�N�g�́C�~�g�R���h���A�@�\�ɂ����āu��Ӂv�̖������傫�ȃE�F�C�g���߂邱�Ƃ��悭�����Ă���D

�זE��ӂɊւ��S1182��`�q�̂����C��60������715��`�q���~�g�R���h���A�ɋǍ݂���i���邢�͔Z�k����Ă���j�Ƃ����t�@�N�g�́C�~�g�R���h���A���זE��ӂ̏d�v�ȏ�ł��邱�Ƃ������������Ă���D

TCA�i�g���J���{���_�j��H:

���̑�ӌn�̎�ȋ@�\�́C

�@�����C�����C�A�~�m�_�R���̒Y�f���_���Y�f�Ƃ��ĕ��o���邱�ƁC

�AOXPHOS�ɕK�v�ȓd�q��NADH��FADH2�̌`�ŋ������邱�ƁC

�B�R�n�N�_�f�q�h���Q�i�[�[�i�܂��͕�����II�j���d�q�`�B�n�Ƌ������Ă��邱�ƁC

�C�A�~�m�_�⎉�b�_��ӂ̃n�u�Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃł���D

���b�_�̃��_���o�H:

���̑�ӌo�H�́C�̑��C�S�C�t���C�����C����ъ��F���b�g�D�Ŋ����ɋ@�\����Ƃ���C�t�ɔ]�ł͐i�s���Ȃ��Ƃ���Ă���D

�P�g���̍���:

�̑���t���̃~�g�R���h���A�ɂ����āC�A�Z�`��CoA���ߏ�ƂȂ����ꍇ�ɃP�g���̂����������D

�P�g���̂Ƃ́C�A�Z�g�|�_�C��-�q�h���L�V���_�C�A�Z�g���̂��Ƃ��w���D

���̔����́C�Q��i�܂��̓C���X�����s���j���ɃG�l���M�[���Ƃ��Ă̓������ቺ��������ӂ����i�����ꍇ�COXPHOS�ɏ�Q���N�����ꍇ�i�~�g�R���h���A��Q�j��TCA��H�����܂��@�\���Ȃ��Ƃ��ɐi�s����Ƃ����D

�X�e���C�h����:

�X�e���C�h�z�������͕��t�玿��B�B�i�����C�����C�ٔՁj�ɂ����đ�����ٓI�ɍ��������D

�����̐������͂��ׂăR���X�e���[�������ޗ��Ƃ��邪�C�����ƂȂ�ŏ��̔������~�g�R���h���A�����i�̃}�g���N�X���j�ŋN����D

�J���W�I���s��:

�J���W�I���s���iCL�j�́C��̃����_���4��ނ̎��b�_����L����~�g�R���h���A���ٓI�ȃ��������ł���C�̑��C�S���C�t���̃~�g�R���h���A�����̖�20�����߂�Ƃ����D

���r�L�m�����;

���r�L�m���i�܂��̓R�G���U�C��Q�j�̓~�g�R���h���A�����ɑ��݂��C�d�q�`�B�n�ɂ����ĕK�{�̖�����S���D

�S���:

�S�́C�זE���ƃ~�g�R���h���A�̂��ꂼ��ɂ����ăo�����X�����ɕۂS�P�퐫�̎d�g�݂������Ă���ƍl������D

�~�g�R���h���A�ł́C�S�A���iimport/export�j�Ɋւ��g�����X�|�[�^�[�Q�C�S������t�F���`���iFTMT�j�C�w���������o�H�C����ѓS?�����N���X�^�[�iIron?Sulfur cluster�FISC�j�^���p�N���Q���֗^����Ƃ����D

���ɁC�d�q�`�B�n�̕�����I����IV�́C�w����ISC�̂����ꂩ�i������II�����III�͗����j���܂ނ��߁C�S��ӂ�OXPHOS�̋@�\�ێ��ɕK�{�Ƃ�����D

�A�~�m�_���:

�A�~�m�_�́C�����ɑ��݂���g�����X�|�[�^�[�Q�ɂ���ă}�g���N�X�Ɉڍs���C�E�A�~�m��������͂��܂��܂ȑ�Ӕ������C�ŏI�I��TCA��H�ɓ��邩�C���̐����ɑg�ݍ��܂�邩�̂����ꂩ�̉^�������ǂ�D

���V��:

���V���́C�ጌ���ɉ��������O���J�S���ɂ���Ĕ��������Ӕ����ł���C��Ɋ̑��Ɛt���ōs���C�ꕔ�̔����̓~�g�R���h���A��TCA��H���o�R����D

�~�g�R���h���A�V���g���n;

�n�Ő�������NADH�́C�~�g�R���h���A�����߂ł��Ȃ��D

�����ŁCNADH�Ɋ܂܂��d�q���~�g�R���h���A�ɗA�����邽�߁C���ʂȃV���g���o�H�����݂���D

�k�N���I�`�h������:

�~�g�R���h���ADNA��RNA�����ɕK�v�ȃk�N���I�`�h�́C���B�זE�ł͂قڍזE�����狟������Ă���D

�A���R�[�����;

�G�^�m�[����80���͏����ŁC20���͈݂���z�������D

���̌�C��������Ď�Ɋ̑��i���ɔ]�C�X���C�݁j�ő�ӂ����D

�܂��זE���̃A���R�[���f�q�h���Q�i�[�[�iADH�j�ɂ���ăA�Z�g�A���f�q�h���������C���̌�~�g�R���h���A�̃A���f�q�h�f�q�h���Q�i�[�[�iALDH2�j�ɂ���Đ|�_�ɕ�������C�|�_�̓A�Z�`��CoA�ƂȂ���TCA��H�ɓ���D

�����_�f��̐����Ƃ��̏����n:

�~�g�R���h���A�͐��̖̂�95���̎_�f�������Ƃ���邪�C���̂�����0.1�`4���͓d�q�`�B�n����R��o���d�q�Ҍ��ɂ���āEO2?���������C������I�̃t���r�����ʂ�ISR-���r�L�m�����ʁC������II�̃t���r�����ʁC������III�̃��r�L�m�[���_�����ʁiQo site/center P�j����v�Ȕ������Ƃ���Ă���D

�}�g���N�X�́EO2-�̓X�[�p�[�I�L�V�h�W�X���^�[�[2�iSOD2/Mn-SOD�j�ɂ���Đ��Ɖߎ_�����f�ɕ��������D

������III���甭�������EO2-�́C�}�g���N�X�����łȂ����ԍo�ɂ����o����邪�C�������SOD1�iCu/Zn-SOD�j��g�R�t�F���[���i�r�^�~��E�j�Ȃǂɂ���ď��������D

�ߎ_�����f�̓^���p�N����j�_�Ȃǂ̐��̍����q�ɑ��ċ��͂Ȏ_���܂Ƃ��ē�������ŁC�זE�O�Ɉڍs���V�O�i�����q�Ƃ��ē����������m���Ă���D

����ɁC�ߎ_�����f��Fe2�{��Cu�{������t�F���g�������ɂ���āC���זE��Q���̍����EOH�ɕϊ������D

���̂��߁C�}�g���N�X�ɂ͉ߎ_�����f�𑬂₩�ɏ��������̏����n��������Ă���CNADPH�̋��������̎d�g�݂��ێ����邤���ŕs���Ȗ������ʂ����Ă���D

NAD�{���:

�~�g�R���h���A�̑�ӂ́COXPHOS���܂߂ēd�q�̎�����_���Ҍ������������D

NAD�{��NADP�{�͂��܂��܂ȃf�q�h���Q�i�[�[�̕�y�f�Ƃ��āC�܂�NADH��NADPH�͊Ҍ��y�f�̓d�q���^�̂Ƃ��Ă���߂ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邪�C���̂����C�}�g���N�X�̓�����ʉ߂ł���̂͗B��NAD�{�݂̂ł���i�זE����NADH�́C�V���g���n����ĊҌ����ʂ��}�g���N�X�ɓ`���j�D

**********************************************************

�~�g�R���h���A������ɂ킽���Ċ֗^���Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�Ԍ����ɖ߂낤�B

**********************************************************

2025.5.1

�ڎ���

���p�Fhttps://www.jmedj.co.jp/files/item/books%20PDF/978-4-7849-3224-5.pdf

���������`���ِ̑����ɂ����ẮC�����͍����ȊO�̑g�D�ōs����B

�q�g�łِ͑���2�T���ɗ����X�ő������n�܂�C��5�T���Ɋ̑������ւƈڍs����B

���������͑�11�T�����獽���Ŏn�܂�C���̌�C��ڍ����r���������C��14�T���ɐҒłȂǑS�g�̍��ւƍL����B

�����͍��̐��o�߂�g�D�ł���C���l�ŏd��2,600g�ɒB����B

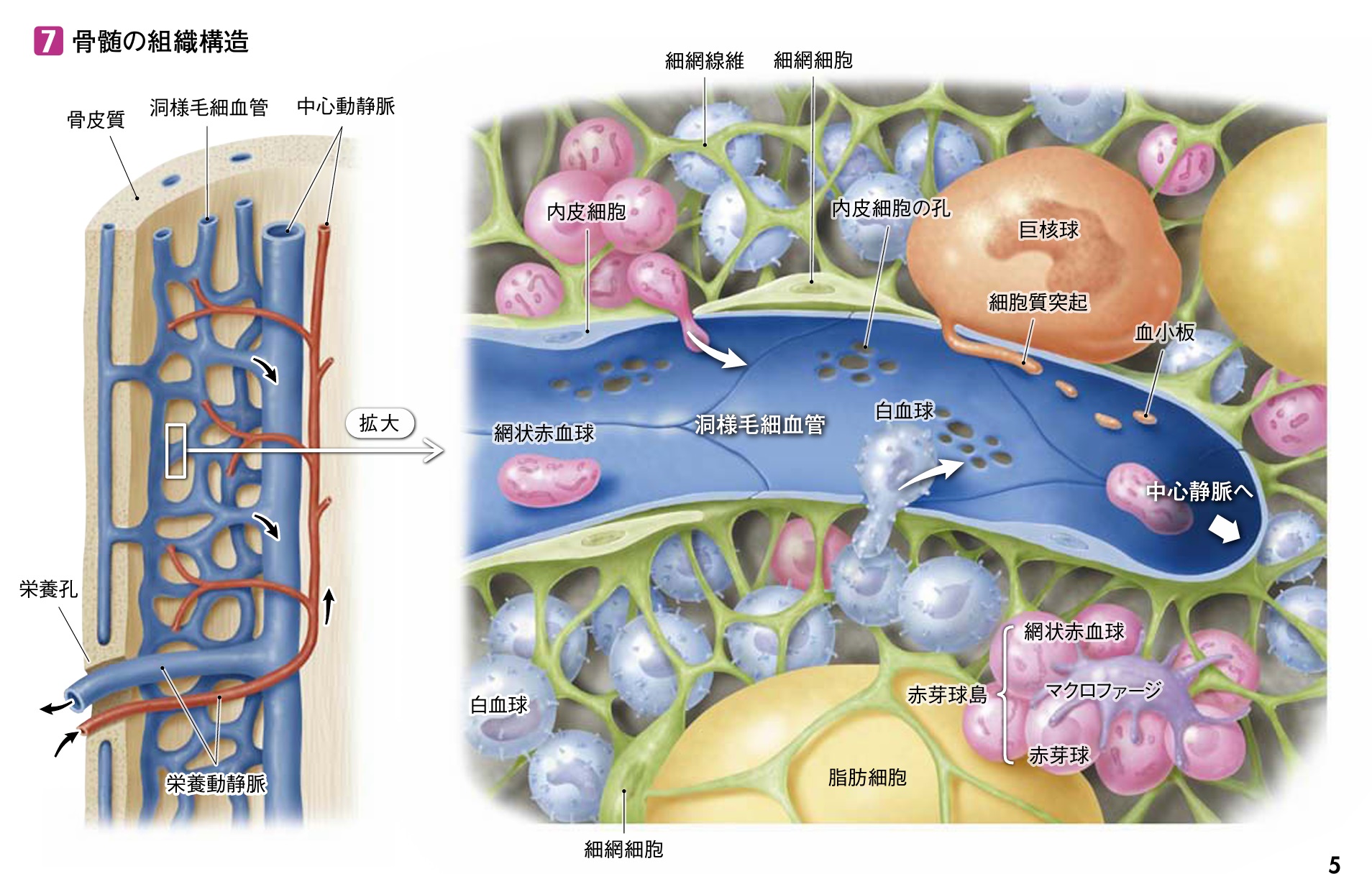

�ʏ�C���̖��i1,200g�j���������s���ԐF����red marrow�ł���C�����C�]���C�ҒŁC�����C���b���C���Ղ���ѓ��W�Ȃǂɕ��z����B

���̑��̕��ʂ͎��b��~�ς������F����yellow marrow�ŁC��ɑ̎����ɕ��z����B

���F�����͒P�ɑމ����������ł͂Ȃ��C�K�v�ȏꍇ�i��ʏo������ː��픘�ɂ��ԐF�����̑����\���ቺ�����Ƃ��Ȃǁj�ɂ͑����זE���o�����ĐԐF�����ɒu�������B

���̍ہC�����\�͐����6�`7�{�ɂ܂Ř��i����Ƃ����B

�����́C�זԑg�D�ɂ���Č`�����ꂽ�ԍH���x���Ƃ��C���̖Ԃ̖ڂɂ������Ԃɑ����זE�����W���Ă���B

���̂悤�ȖԖڍ\�����Ԏ�stroma�Ƃ����C�ˋN�ɂ���Č݂��ɘA������זԍזEreticular cell�ƁC����ɉ����Ėԏ�ɑ���זԐ���reticular fiber�C����ѐ��ۉ�זEfibroblast�Ȃǂō\�������B

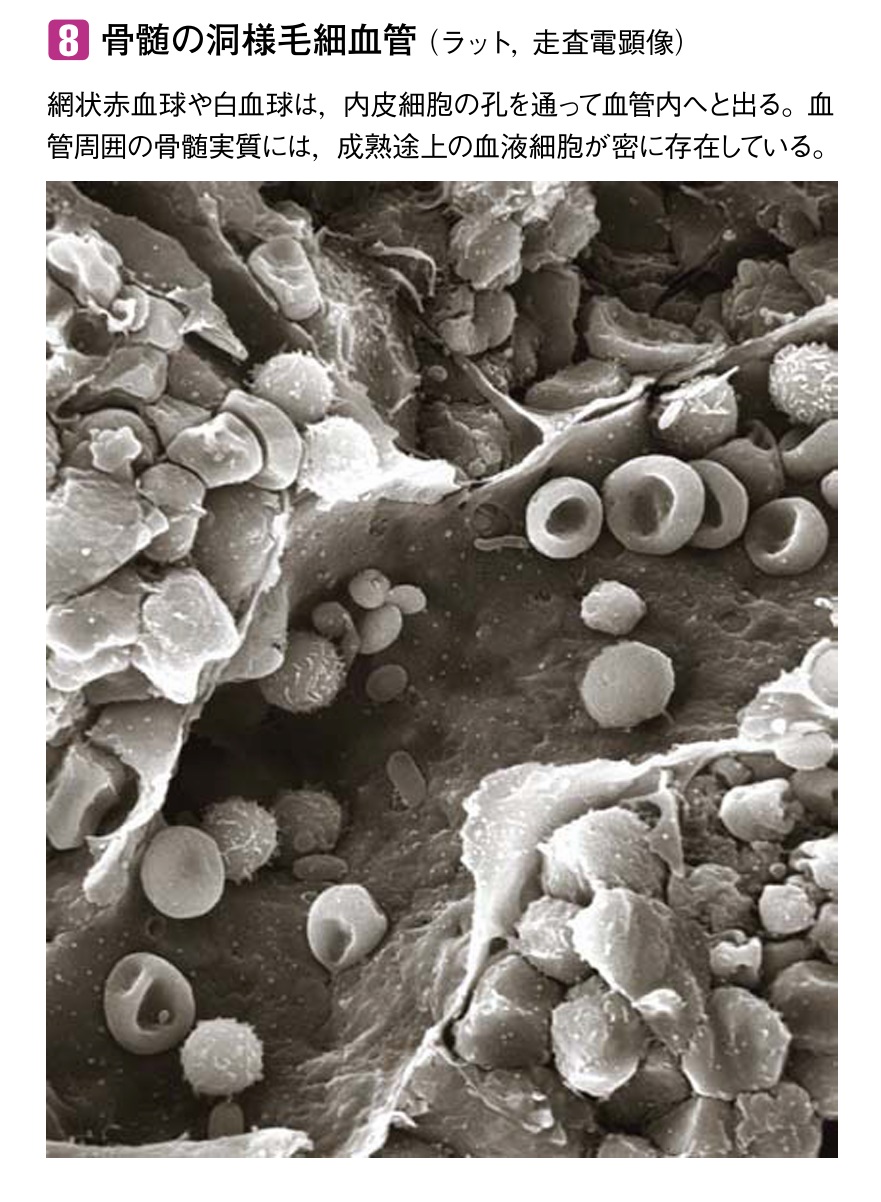

�Ԍ����n�זE�̓}�N���t�@�[�W�𒆐S�ɏW�����ԉ苅��erythroblastic island�ƌĂ��זE�W�c�����C�O�ԉ苅proerythroblast�C�D����ԉ苅basophilic erythroblast�C�������ԉ苅polychromatophilic erythro blast�C�������ԉ苅orthochromatic erythroblast�C�ԏ�Ԍ���reticulocyte�Ɛ��n����ɏ]���C���̊O���Ɉړ�����B

���j���́C���j�苅megakaryoblast�C�O���j��promegakaryocyte�̏��ɐ��n���邪�C���̌��t�זE�ƈقȂ�C���n��������ɂƂǂ܂�B

���n���j���͒��a100��m�ɂ��B���鋐��ȍזE�ŁC���斌�ŕ�����ꂽ�זE�������l�э��Ǔ��ɓˋN��ɐL�сC���ꂪ�ׂ���������Č����ƂȂ�B

���n�������t�זE�͓��l���ǂɓ���C�S�g�z�ɏo�Ă䂭�B

�����͎�Ƃ��ĉh�{�E���獜�ɐi������h�{������茌������B

�h�{�����͍������ōׂ������C���l�э��ǁi�ޓ�sinusoid�j�ւƑ����B

���l�э��ǂ͒��a60��m�قǂ̓��o�����L���^�̖э��ǂł���C�����ɂ����ĕ����E���n�������t�זE�́C�э��ǂ̏��E�i���j���猌�t���ւƏo��B

���l���ǂ݂͌��ɕ��������̂��C���������̒��S�Ö��ɒ����C�Ăщh�{�E��ʂ��č����O�������B

*******************************************

�w���O���r���̐������ɂ��Ē��ׂ悤�B

*******************************************

2025.5.2

�ڎ���

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/8/7/8_7_395/_pdf/-char/ja

���p�F����130 270�`274(2007)

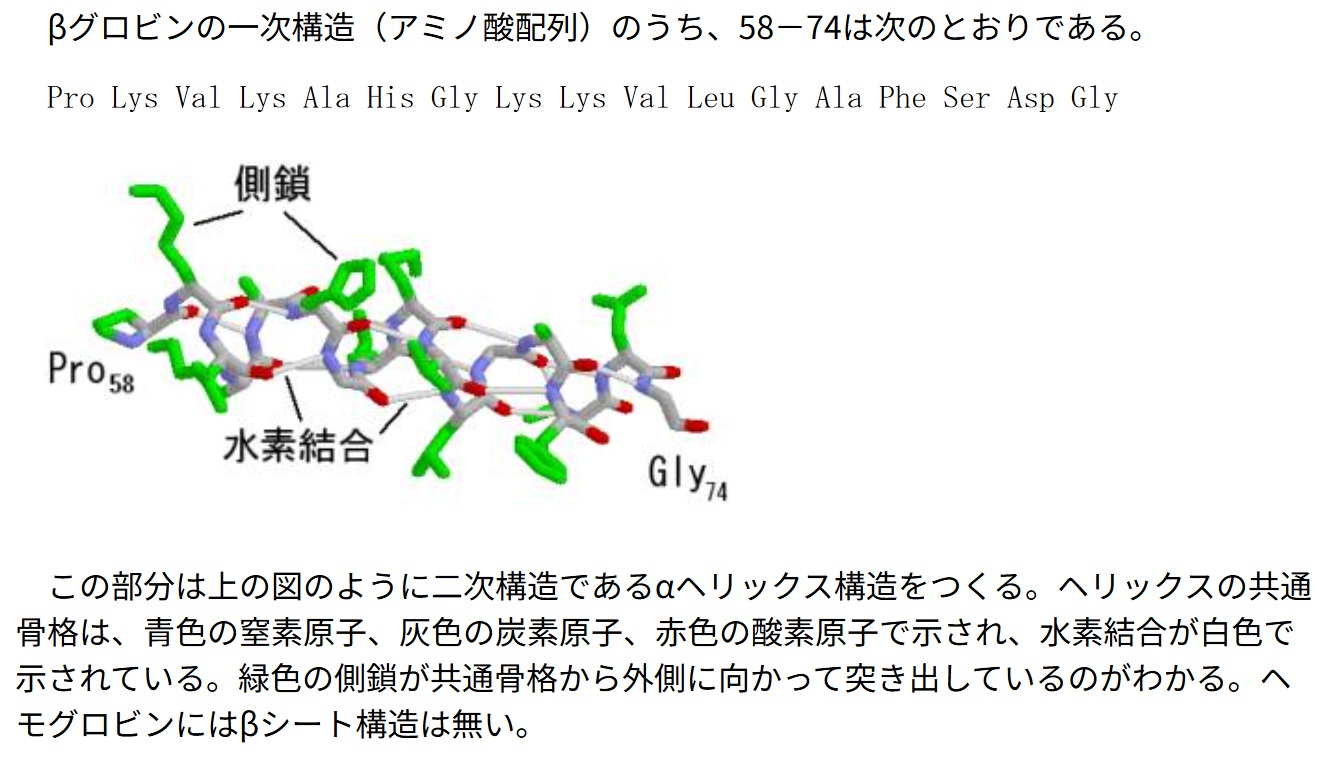

�w���O���r���̓w���ƃ^���p�N���O���r���Ƃ̌����������q�ł����āC�ʏ�Ғœ����̐Ԍ����̒��ɍ����Z�x�Ŋ܂܂�C�ċz�̂��߂̎_�f�^���̖�ڂ��ʂ��Ă���B

���̃w���Ƃ������q�́C�v���g�|���t�B�����ɓS���q�������������̂ŁC�^���p�N���O���r�����_�f���C�Ƃ��ɂ��̓S���q�ɔz�ʓI�Ɍ������Ă���B

�w���O���r���̃|���t�B������ �v���g�|���t�B�����ƌĂ�鎟�̂悤�ȕ��q�ł���B

�|���t�B�����̓w���O���r���C�~�I�O���r���̂ق��C��X�̑̓��זE�ɂ�����`�g�N�����̕⌇���q���w���̊�{���i�ł�

��C�����ێ��ɕs���Ȑ��̕����ł���D

����CABC�iATP-Binding Cassette�j��`�q�́C�ۂ���y��C�A���C�M���ނɎ���L��������ɕ��z���āC���l�Ȑ�

���I������S������D

�q�g�ł͌��݂܂ł�48���ABC�g�����X�|�[�^�[�����肳��Ă���C�����̓^���p�N����1���\���̓����Ɋ�Â���7�̃T�u�t

�@�~���[�iA����G�j�ɕ��ނ����D

�����ɂ�����w���̐������̓~�g�R���h���A����n�܂�C���̑S�ߒ��ɂ�8��̍y�f���֗^����.

���p�Fhttps://knowledge.nurse-senka.jp/218130/

��120���̎������I�����Ԍ����́A�B���̃}�N���t�@�[�W�ɂ���Ĕj��A�w���O���r�����n�o���܂��B

���̃w���O���r���͂��Ƃ��Ɓu�w���v�Ɓu�O���r���v�������������̂ł����A���̂����̃w���̂ق�����ӂ����ƁA�r���x���W���Ƃ����ΐF�̐F�f�ɂȂ�܂��B

���ꂪ����ɑ�ӂ��āA�I�����W�F�̃r�����r���ɂȂ�܂��B

�r���x���W���ƃr�����r���͑��݂ɕϊ�����邱�Ƃ�����A�_�`���̃r�����r������C�ɐG���ƁA�_������ăr���x���W���ɖ߂�܂��B

�r���x���W���́A�ΐF�̒_�`���q�f��ٕւƂ��Ď������̖ڂɐG��邱�Ƃ�����܂��B

�r�����r���͒P�Ƃł͐��ɗn���ɂ������߁A�����ł̓A���u�~���ƌ������邱�ƂŐ��n���āA�̑��ɉ^��܂��B

���̏�Ԃ��Ԑڃr�����r���ł��B

�̑��ɓ��B�����Ԑڃr�����r���́A�̍זE�Ɏ�荞�܂�ăA���u�~�����藣���A�זE���ŃO���N�����_�Ƃ��������ƌ������܂�(�O���N�����_����)�B

���̓����ɂ��A�r�����r���͍Ăѐ��ɗn���₷���Ȃ�܂����A���̏�Ԃڃr�����r��(�����^�r�����r��)�ƌĂт܂��B

���ڃr�����r���͒_���ɔr������A�₪�ď����ɓ��B���܂��B

�r�����r���͒����ۂɂ���ăX�e���R�r���m�[�Q���ƂȂ�A�ŏI�I�ɃX�e���R�r�����ƂȂ��ĕ֒��ɔr������܂��B

�ւ̐F�����F���̂́A���̃X�e���R�r�����ɂ����̂ł��B

2025.5.3

�ڎ���

�Ԍ����̎�������120���Ƃ������ƂŁA�Ԍ����̘V���ׂĂ݂����B

���p�F�u�������I�����Ԍ����̏����@�\�v�������q��ȑ�w�@����m�A�������

���p�F�u�Ԍ������̎��b�_�`���A���̘V������і��������v������ȑ�w�@�����q���ق�

���p�FWikipedia

�P�퐫���ێ��ł��Ȃ��Ȃ����Ԍ����͖ԓ��n�A�����B���Ŕj���B

���̂悤�ȐԌ����̖��\�ʂɁA�z�X�t�@�`�W���Z�����iPS�j�Ƃ����ÐH�ڈq���o�����A�}�N���t�@�[�W�ɂ���ĕߐH�����B

�q�g�Ԍ����͖��j�ŁA�~�g�R���h���A�Ȃǂ̍זE���튯���Ȃ��̂ŁA�A�|�g�[�V�X�ɂ��זE���͋N�����Ȃ��B

�������A������̔����E�̗V���ɂ��`�ԕω��A�����ł��^���p�N�̃X�y�N�g�����̌����APS�̖��O�I�o�Ȃǂ̉���ۂ́A�A�|�g�[�V�X�Ɨގ��_������B

�Ԍ����͎_�f�Ɠ�_���Y�f�̉^���@�\�̂䂦�ɁA�זE���^���p�N�⎉���͏�Ɏ_���X�g���X�ɂ��炳��Ă���B

���ɁA�ϐ��w���O���r������͏o���ꂽ�n�C���c���̂��܂܂��ƁA�B���őI��I�ɔj���B

�Ԍ����ɂ�����ATP�Y���̂قƂ�ǂ͉n�Ɉˑ����Ă���A�n�y�f�̍\���ψق͐Ԍ����̎����ɉe������B

�z�X�t�@�`���Z�����́A���������̐����ł���A�ʏ�̓t���b�p�[�[�ƌĂ��y�f�ɂ���čזE���̓��t�i�זE�����j�ɗ��߂��Ă���B

�זE�ɃA�|�g�[�V�X���N���鎞�A�z�X�t�@�`�W���Z�����͍זE���̍זE�����ɂ��͂�����ꂸ�A�זE�̕\�ʂɘI�o����悤�ɂȂ�B

2025.5.4

�ڎ���

���p�Fhttps://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/kensa/column/column20130927.html

�w���O���r���͎_�f�A��_���Y�f�̂ق��ɓ��ƌ������₷���B

���ƌ��������w���O���r���ł���w���O���r��A1c(HbA1c)�́A�Ԍ����̎���������܂Ō��ɖ߂�Ȃ��B

�Ԍ����́A���t1��L���ɒj���Ŗ�500���A�����Ŗ�450������A�̓��ɖ�20�����݂���B

���̓��A�������}�����Ԍ�����1��������250�������B���Ŕj��A����Ɠ����̐Ԍ����������ŎY������đ̓��z�ɓ���B

���̂��߁A3�`4�����O�̐Ԍ����͑S�̂�10�����x�Ə��Ȃ��Ȃ邽�߁AHbA1c�͊T��1�`2�����O�̌����l�f���鎖�ƂȂ�B

���p�Fhttps://www.okaybio.com/jp/HbA1c/HbA1c-clinical-significance/

�^���p�N���͂��܂��܂ȍy�f�����ɂ��A�悭���������B

�w���O���r���̓����́A�O���R�[�X�ƃ�����N���[�Ƃ̊Ԃ̔�y�f������ʂ��ċN����A�V�b�t������`������B

�Ĕz�ɁA�V�b�t����́A�����O���R�[�X�Z�x�ɔ�Ⴕ�Đ����Ԃŕ��t�ɒB���邱�Ƃ��ł��A���̌�A�A�}�h���Ĕz����āA�����̈��肵�������Y�����`������B

HbA1c�����̎Y���B

�����w���O���r���`���̎�ȃX�e�b�v�ł́A�w���O���r���ƌ������t�����ő��ݍ�p���ăA���W�~�����`������B

2�Ԗڂ̕s�t�X�e�b�v�ł́A�A���W�~���͏��X�Ɉ���ȃP�^�~���`�Ԃɕϊ������B

�w���O���r���̃O���R�V�����̎�ȕ��ʂ́A��-Val-1�A��-Lys-66����у�-Lys-61�B

����҂̃w���O���r���͎��HbA�i��2��2�j�AHbA2�i��2��2�j�AHbF�i��2��2�j�ō\������A���ꂼ��97���A2.5���A0.5���B

��HbA�̖�6����HbA1�ƌĂ�AHbA1a1�AHbA1a2�AHbA1b�A�����HbA1c�R���|�[�l���g����\�������B

��L�̂悤�ɁA�A�}�h���]�ʂ̑O�ɁA������ȃP�g�A�~�����`������O�ɁA�O���R�[�X�̊J���`�Ԃ�N���[�ƌ������ăA���W�~�����`������B

�̓��Ōp���I�ɂ��̔�y�f�I�ȃv���Z�X���s����B

�O���R�V�����w���O���r���̌`���́A�����@�\�T�C�N���̐���ȕ����A�������A���t�ɃO���R�[�X����������ƁA�������̃O���R�V�����w���O���r���̗ʂ���������B

2025.5.5

�ڎ���

���p�Fhttps://note.com/nomura_369/n/n3da969b31809#bd88dab6-a9ab-4535-94a9-42aa8ebfb2f3

�Ԍ����̃C�I����Ԃ́A���t�̎_����t�A�_�f�^���\�́A�����đ̓���pH���߂ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���B

�Ԍ�����������т��̖��ɑ��݂��邳�܂��܂ȃC�I�����A�זE�̋@�\���ێ����A�_�f�����ʓI�ɉ^�����邽�߂ɒ�������Ă���B

�i�g���E��-�J���E���|���v�iNa+/K+-ATPase�j�́A�Ԍ������ɑ��݂��A�זE����K+�Z�x�������A�זE�O��Na+�Z�x�������ۂ������ʂ����B

���̃|���v�̓G�l���M�[������āA�זE����K+�Z�x���ێ����A�זE�O�ւ�Na+�r�o���s���A���̃o�����X�������ƁA�Ԍ����̌`�Ԃ�@�\�ɉe�����y�ڂ��B

K+��Na+�̃o�����X���ۂ���邱�ƂŁA�Ԍ����̐Z���������߂���A�זE�̌`����ێ����A����Ȏ_�f�^�����\�ɂ���B

�Ԍ����̃J���V�E���C�I���Z�x�͔��ɒႭ�}�����Ă���A�J���V�E���|���v�iCa++-ATPase�j�ɂ���čזE����Ca++�͑��₩�ɏ��������B

Ca++�Z�x�̏㏸�́A�Ԍ����̖��̍d����`��ω��i�G���v�g�T�C�g��X�t�F���T�C�g�̌`���j�������N�����A����ȋ@�\��W����B

Ca++�̔Z�x�����䂳��邱�ƂŁA�Ԍ����̏_����ێ�����A�������ǂ�ʂ�ۂ̕ό`���\�ɂȂ�B

�Ԍ����͎_����t�̒��߂Ɋ֗^���Ă���A��_���Y�f�iCO-�j����荞�݁A������y�f�Y�_�E���y�f�̓����ŏd�Y�_�C�I���iHCO--�j�ɕϊ�����B

HCO3-�͐Ԍ����O�֗A������A���̍ۂɉ������C�I���iCl-�j�����������i�N�����C�h�V�t�g�j���ƂŁA�Ԍ������O�̓d�׃o�����X���ۂ����B

���̃��J�j�Y���ɂ��A�Ԍ�����CO-�������I�ɉ^�����A�̓���pH���߂Ɋ�^����B

�N�����C�h�V�t�g�iHamburger���ہj�Ƃ��Ēm���郁�J�j�Y���ɂ��A�Ԍ�����HCO3-����o���ACl-����荞�ނ��Ƃœd�ׂ��ύt������B

����͌��t���_��������CO�Q�������I�ɉ^������̂ɏd�v�Ȗ������ʂ����B

Cl-�̈ړ��́A���t���̎_����t���ێ����邽�߂ɏd�v�ł���ACO2�̗A���ɂ����Ă��������Ȃ��B

�Ԍ����̃C�I���o�����X�������ƁA�ȉ��̂悤�ȉe��������F

�E�זE�̌`��ω��F�C�I���Z�x�̗���́A�Ԍ����̌`���ω������A����j��ɂȂ���A����ɂ��A�Ԍ������B���ŏ�������鑬�x�����܂�B

�E�_�f�^���\�͂̒ቺ�F�C�I���o�����X�̗��ꂪ�w���O���r���̎_�f�e�a���ɉe�����A�_�f�̕��o�⌋���������I�łȂ��Ȃ�B

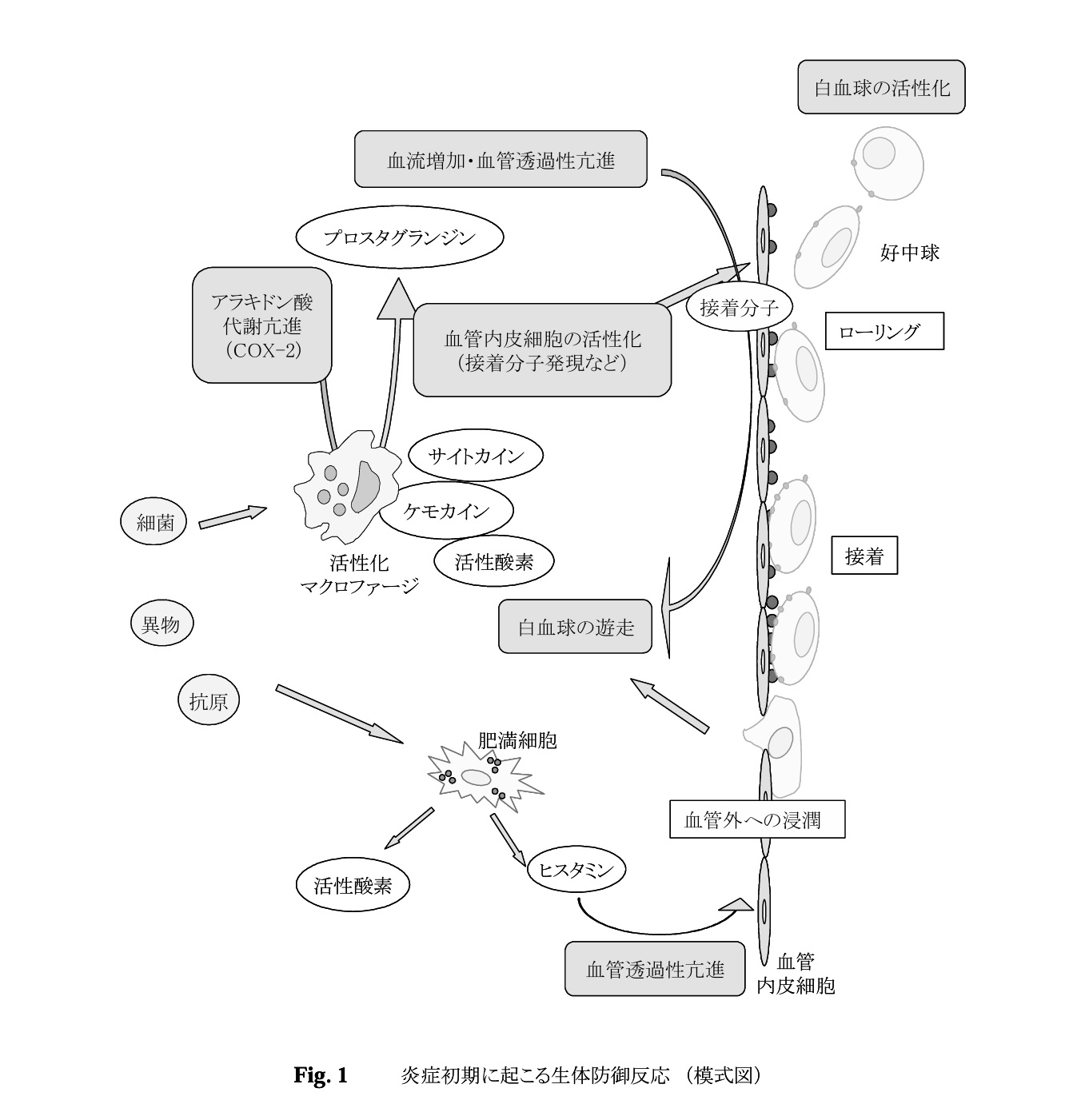

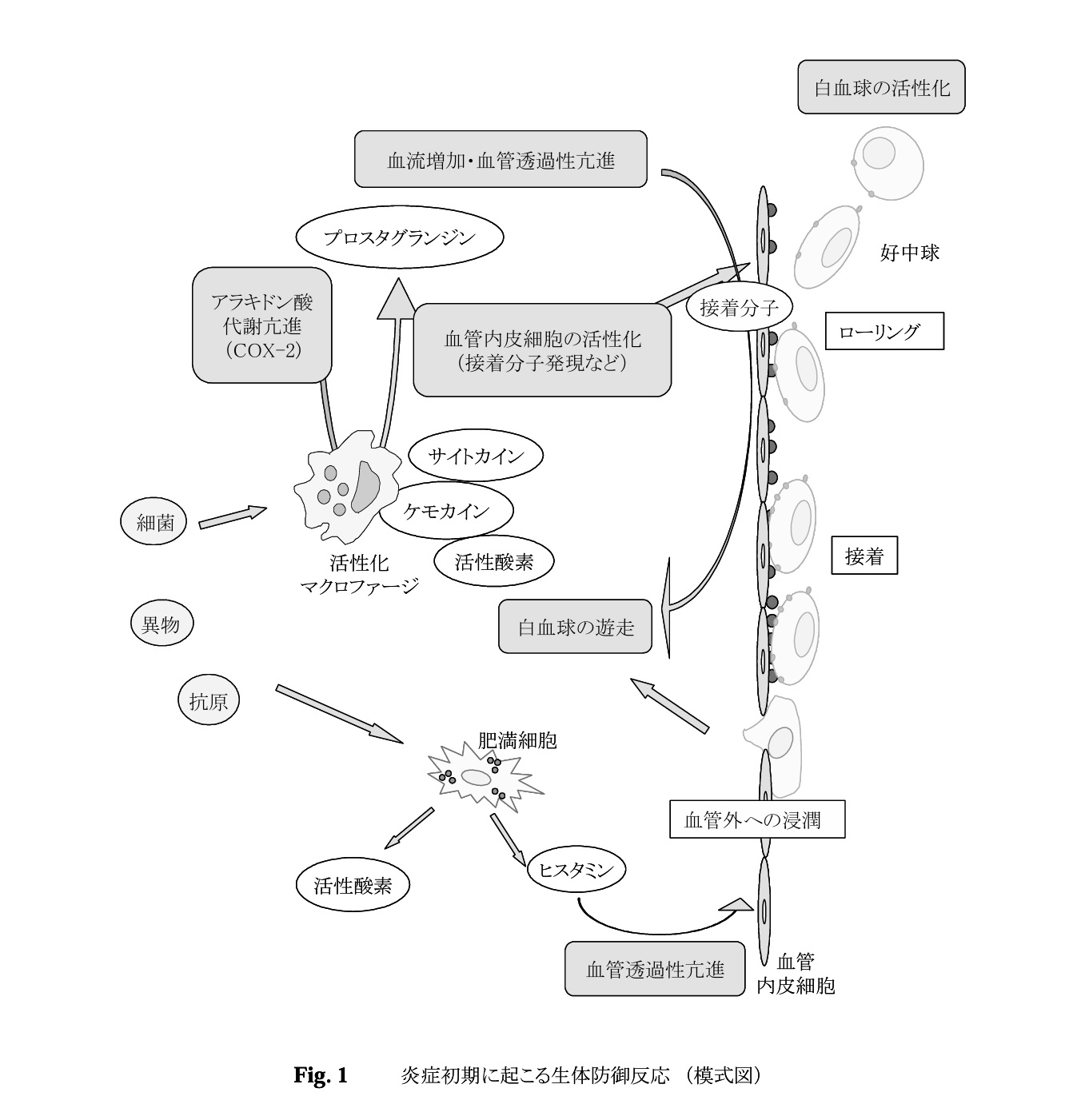

���Ǔ���זE�̕��啨�ƐԌ����̃C�I����Ԃ̊Ԃɂ́A�d�v�Ȋ֘A��������A���ɁA����זE�����傷���_�����f�iNO�j�A�v���X�^�T�C�N�����A�G���h�Z�����Ȃǂ̕������A���ǂ̎��k�E�g���⌌���ɉe����^���邱�ƂŁA�Ԍ����̃C�I����Ԃ�@�\�ɂ��e�����y�ڂ��B

1. ��_�����f�iNO�j�ƐԌ����̊W

��_�����f�iNO�j�́A���Ǔ���זE�ɂ���Đ����E���傳��鋭�͂Ȍ��NJg�����q�B

NO�̎�ȍ�p�͌��Ǖ�����o�ɂ����A�����������邱�Ƃ����A�Ԍ����̃C�I����Ԃ�@�\�ɂ��e����^����B

NO�͐Ԍ����̖��̗����������߂���ʂ�����A����ɂ��Ԍ������������ǂ�ʉ߂��₷���Ȃ�B

NO�͐Ԍ������ɑ��݂���C�I���`���l���ɉe����^����\��������A���ɃJ���E���`���l���̊����߂���B

�J���E���`���l���̊������́A�זE���O��K?�o�����X�ɉe����^���A�Ԍ����̌`���_�f�^���\�Ɋ֘A����C�I������ς���B

2. �v���X�^�T�C�N�����iPGI2�j�ƐԌ����̊W

�v���X�^�T�C�N�����iPGI2�j�́A���Ǔ���זE���番�傳��錌�NJg�����q�ŁA�����̋ÏW��h���B

�v���X�^�T�C�N�����́A���NJg���𑣐i���邱�ƂŐԌ����̗����������߁A�זE���C�I���o�����X���ێ�����₷���Ȃ邱�Ƃɂ��ANa?/K?�|���v�Ȃǂ̐���ȋ@�\���ێ�����A�Ԍ����̎_�f�^���\�͂����シ�邱�Ƃ����҂���܂��B

3. �G���h�Z�����iET-1�j�ƐԌ����̊W

�G���h�Z�����iET-1�j�́A���͂Ȍ��ǎ��k��p�����y�v�`�h�ŁA���Ǔ���זE���番�傳���B

�G���h�Z�����͎�Ɍ��Ǖ��������k�����܂����A�Ԍ����ɂ��ԐړI�ȉe����^����\��������B

�G���h�Z�����ɂ�錌�ǎ��k�́A�Ԍ������ʉ߂��錌�nja�����߁A�������x�∳�͂�ω������A���̂悤�Ȍ��NJ��̕ω��́A�Ԍ����̖��C�I���`���l���ɉe����^���A���ɃJ���E����i�g���E���̈ړ��Ɋ֘A����C�I���o�����X�ɉe�����y�ڂ����Ƃ�����B

4. �����ƐԌ����̃C�I����Ԃւ̉e��

����זE����̕��啨�ɂ���Č��ǂ��g����������k�����肷�邱�ƂŁA�������x���ς��A�Ԍ����̖��C�I���`���l���̋@�\�ɉe����^����B

�E����f���͂ɂ��C�I���`���l���������F

�Ԍ������������Ŏ邹��f���́ishear stress�j�́A�C�I���`���l����������������B

���ɁA�J���E���`���l����J���V�E���`���l�����e�����邱�ƂŁA�זE���̃C�I���Z�x���ω����A�Ԍ����̌`���_��ɉe����^����B

�E�_�f�^���\�͂ƃC�I���o�����X�F

�����̑����͎_�f�̋��������������邪�A�����ɐԌ����̎_�f�^���\�͂ɂ��e����^����B

���̉ߒ��ŁA�Ԍ������̃C�I���o�����X�A����H+��K-�ANa+�̔Z�x�������d�v�Ȗ������ʂ����B

�����[�����ƂɁA�Ԍ������̂�ATP����o���邱�Ƃœ���זE��NO����𑣐i����B

����ATP���o�́A�Ԍ����̃C�I���`���l���i�Ⴆ�A�J���E���`���l���≖�����`���l���j���֗^���Ă���B

���̃t�B�[�h�o�b�N���[�v�́A�Ԍ������������ɉ����Ď����I�ɓ���זE�Ƃ̑��ݍ�p�����A�_�f�������œK�����郁�J�j�Y���̈�ƍl������B

*******************************************

���p�Fhttps://vitaminj.tokyo/archives/9612

���̉��߂������낢

�Ԍ����͍����Ő��܂�Đ����ߒ��Ŋj���̂Ă܂��B

���̎��A�ꏏ�Ƀ~�g�R���h���A���̂ĂĂ��܂��܂��B

������u�E�j�v�Ƃ����܂��B

�E�j�������Ƃ̐Ԍ����͍זE�����튯���Ԍ������Ɏc��J�X�Ƃ��Ă̂���A���F����ƖԖڏ�Ɍ����邱�Ƃ���ԐԌ����Ƃ��A�ԏ�Ԍ����ƌ����B

���̃~�g�R���h���A���̂ĂĂ��܂��A�܂�A�Ԍ����̓G�l���M�[���Ƃ��Ď��b�_��P�g���̂��g���Ȃ��Ƃ������ƁB

�܂�u���v���B��̃G�l���M�[���I

�ጌ���ɂȂ�ƁA�Ԍ����̖��̕ό`����\�͂������āA�э��ǂ̒��ɓ����Ă����Ȃ��Ȃ�A���܂��܂ȏǏo�܂��B

�Ԍ����͂��������ጌ���ɔ������₷���זE�ƌ����܂��B

�S�g�̐Ԍ�����1��������ɕK�v�ƂȂ铜�̗ʂ͂��悻20g���x�B

�܂�20g���x�͖���������ێ悵�Ȃ��ƐԌ����̖��̕ό`�\�ɉe�����o�Ă��邩��S�g�̋@�\�ቺ�ɂȂ���Ƃ������ƁB

20g�ƌ����A�p����5���x�B

���͂�̂����q4���̈�ȉ��A���̂ݔ������x�B

�Ԍ������~�g�R���h���A�������Ȃ��Ƃ��������͂悭�l���Ă݂�Ύ��ɓ��R�A

�����A�Ԍ������~�g�R���h���A�������Ă�����A�S�g�̍זE�֓͂���ׂ��_�f�������Ŏ��Ə���Ă��܂��B

2025.5.6

�ڎ���

���p�Fhttps://www.jst.go.jp/pr/announce/20151106-2/index.html

�Ԍ������A�_�f��K�v�Ƃ��Ă���זE�Ɍ����I�Ɏ_�f���^�Ԃ��߂ɂ́A�Ԍ��������t���̎_�f�̔Z�x�����m�i�Z���T�[�j���邱�Ƃ����߂���B

�Ԍ����̍זE���i�Ԍ������j�ɂ���u�o���h�R�v�Ƃ���������ς������A���̃Z���T�[�Ƃ��Ă̖�����S���Ă���B

�o���h�R�́A�Ԍ������ɂ��邽��ς����̂R���̂P���߂�B

�܂��A�זE�ɂ����Č��t���ɕ��o������_���Y�f���Ԍ����̖��߂��A�Ԍ������ŏd�Y�_�C�I���Ɛ��f�C�I���ɕϊ������B

���Ƀo���h�R�́A���̏d�Y�_�C�I���i�d�ׂ��������C�I���͖��߂ł��Ȃ��j���O�ɕ��o����Ɠ����ɁA���t���̉��f�C�I����Ԍ������Ɏ�荞�ށu�����A���v���s���B

���̌��ʁA�Ԍ������ł͒Y�_�����_�Ɋ�����āA���g��������_���ɕς��A�w���O���r���Ɏ_�f�̕��o�𑣂��B

�܂�A�o���h�R���Ԍ������̂��g�𐧌䂷�邱�ƂŁA��_���Y�f�𑽂����o���Ă���g�D�ɑ��ďd�_�I�Ɏ_�f���������邱�Ƃ��ł���B

�_�f�͑����Ă����Ȃ��Ă��זE�ɂƂ��ĊQ�ɂȂ�܂����A�Ԍ����͂��̂悤�Ȑ���@�\�ɂ��A�ߕs���Ȃ��g�D�Ɏ_�f���������A���̍זE���ێ����Ă���B

���p�Fhttps://www.greelane.com/ja/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%95%B0%E5%AD%A6/%E7%A7%91%E5%AD%A6/red-blood-cells-373487/

�t������_�f���x�������o����ƁA�G���X���|�G�`���ƌĂ��z�����������ĕ��o����B

�G���X���|�G�`���́A�Ԍ����ɂ��Ԍ����̐������h������B

��葽���̐Ԍ��������t�z�ɓ���ƁA���t�Ƒg�D�̎_�f���x�����㏸����B

�t���������̎_�f���x���̏㏸�����m����ƁA�G���X���|�G�`���̕��o��x�点�A���̌��ʁA�Ԍ����̐�������������B

���p�Fwikipedia

�G���X���|�G�`���͎�ɐt���̔A�NJԎ��זE�Ő�������A�⏕�I�Ɋ̑��ł������B

�G���X���|�G�`��(EPO)�̎Y���́A���t���̎_�f�����ɂ���Ē��߂���Ă���B

EPO�̓]�ʒ��ߋ@�\�͂���������Ă��邪�A��_�f�����]�ʈ��q�ł���HIF (hypoxia inducible factors) ����\�I�Ȃ��̂ł���B

HIF�͎_�f�Z�x�������Ƃ��ɂ͕�������A��_�f�̂Ƃ��ɂ͊j���Ɉڍs����EPO�̓]�ʂ𑣐i����B

�܂�A�����I�Ȓ�_�f��ԂƂȂ�������EPO�̎Y�������i�����B

���������āA�n���Ȃǂł�EPO�̎Y���͑��i�����B

EPO�͐Ԍ�����̃G���X���|�G�`����e��(EpoR) �Ɍ������A���k�X�L�i�[�[2�iJAK2�j������������B

����EpoR�͑����̍����זE�A�������A�����E�����_�o�ɔ������Ă���AEpo�Ɍ������邱�ƂōזE���̃V�O�i���`�B�Ɋւ���Ă���B

���k�X�L�i�[�[2�iJanus kinase 2�AJAK2�j�́A���e�̌^�`���V���L�i�[�[��1�ŁA���k�X�L�i�[�[�iJAK�j�t�@�~���[�ɑ�����B

II�^�T�C�g�J�C����e�̃t�@�~���[�i�C���^�[�t�F������e�̂Ȃǁj��AGM-CSF��e�̃t�@�~���[�iIL-3��e�́AIL-5��e�́AGM-CSF��e�́Agp130��e�̃t�@�~���[�iIL-6��e�̂Ȃǁj�A��{����e�́i�G���X���|�G�`����e�́A�g�����{�|�G�`����e�́A�����z��������e�́A�v�����N�`����e�̂Ȃǁj������V�O�i���̓`�B�ւ̊֗^����������Ă���B

���k�X�L�i�[�[�́A�זE���ɗאڂ��Abox1/box2�̈�ƌĂ��e�זE���h���C�����̃v���������b�`�̈�Ɖ����B

��e�̂����̂��ꂼ��̃T�C�g�J�C���܂��̓��K���h�Ɖ������A���̍\���ω����o�āA2�̃��k�X�L�i�[�[�Ƀ����_������̂ɏ\���ڋ߂�����B���k�X�L�i�[�[

���k�X�L�i�[�[�̎��ȃ����_���͂��ꎩ�g�̒��ŗ��̍\���̕ω��������N�����ASTAT�ƌĂ��]�ʈ��q������Ƀ����_�������������邱�Ƃɂ���čזE���V�O�i����`�B���邱�Ƃ��\�ɂ���B

���������ꂽSTAT�͎�e�̂���𗣂��A�זE�j�Ɉړ�����O�ɓ�ʑ̂��`�����A�����őI�����ꂽ��`�q�̓]�ʂ߂���B

EPO�͐Ԍ�����̃G���X���|�G�`����e�� (EpoR) �Ɍ������A���k�X�L�i�[�[2�iJAK2�j������������B����EpoR�͑����̍����זE�A�������A�����E�����_�o�ɔ������Ă���AEpo�Ɍ������邱�ƂōזE���̃V�O�i���`�B�Ɋւ���Ă���B

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/membrane1976/25/4/25_4_156/_pdf/-char/ja

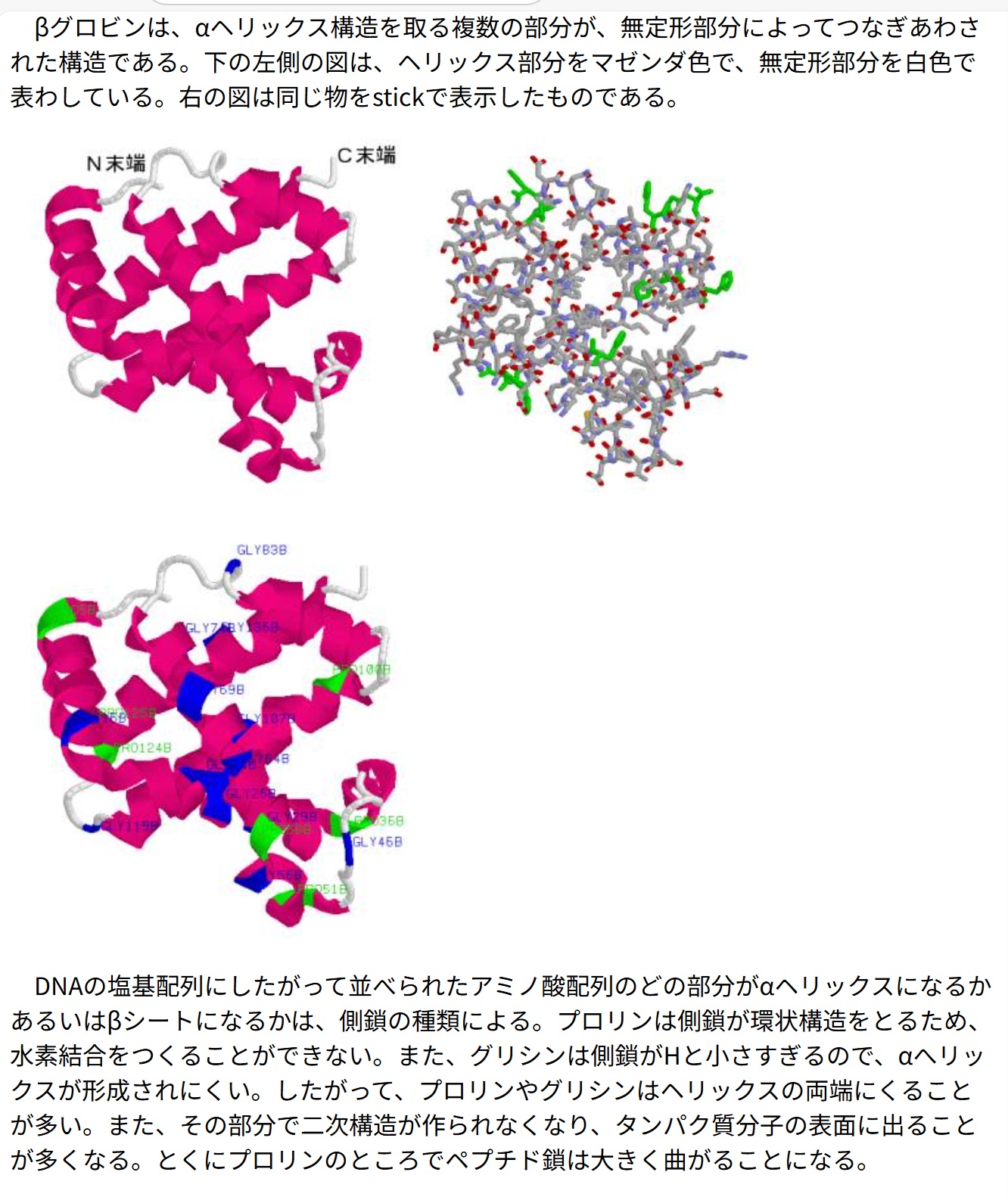

�Ԍ����̒����Ԃɂ킽�閖���z�̊�,�Ԍ������͖э��ǂŋ@�B�I�X�g���X�ɔ�����邪,������邱�ƂȂ�,�`��ς��Ēʉ߂���.

�Ԍ����̐�����ۏ�����萫��ό`�\�ɂ͐Ԍ�������������痠�ł����閌���i(membrane skeleton)���d�v�Ȗ������ʂ���.

�����i�͂������̒`�������"�������̂Ȃ���"����Ȃ�Ԗڏ�̍\���ł���.

�Ԗڏ�\����,�Z���A�N�`������,�v���e�C��4.1,�A�f���[�V��������Ȃ�A����������(junctionalcomplex)�̊Ԃ��R��`�����X�y�N�g�����̎l�ʑ̂��Ԃ̈�ӂƂȂ��Č��т���ꂽ���̂ł���.

���ɋ@�B�I�X�g���X��������,�X�y�N�g�������q���L�k��,�����i�͖Ԗڏ�\�������ƂȂ��ό`����.

�Ԍ����̖����i��,���2�ʂ�̒`�����⑊�ݍ�p����Ȃ�"�c�����̂Ȃ���"�ɂ���Ď�����d�w�ɘA������,�Ԍ�������������痠�ł����Ĉ��艻�����Ă���.

���Ȃ킿,�X�y�N�g�����[�A�N�`�������̂�,�A���L��������ăo���h3��4�� �̂�,�܂�����Ńv���e�C��4.1����ăO���C�R�t�H����C�Ɍ������Ă���

�܂�,�X �y�N�g�����ƃv���e�C��4.1�� �ꕔ�Œ��ڂɖ����������ƌ������Ă���炵��.

������d�w�����ɔz�u�����Ԗڏ�̖����i��,����ƌ���������݂̂̂Ȃ炸,���ڂ͌����������ɕ��U����`�����̕��z���ψ�ɕۂ������L����.

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/membrane/32/3/32_122/_pdf

�X�y�N�g�����͖����i�l�b�g���[�N�̎�v�ȍ\�������ł���D

������100nm�̐��ۏ�`�����Ń����i240 kDa�j�ƃ����i220 kDa�j���琬��w�e����ʑ̂ł���D

�����Ƃ��z��̎���3�܂ꃿ�w���b�N�X�i106�A�~�m�_�c��j���琬�镪�߁i����22���߂ƃ���19���߁j���J�Ԃ���Đ��ۏ�𐬂��C���̍\����

���q���̂ɐL�W����^���Ă���D

�����i�ɂ����Ă͓�ʑ̓��m�����Ε����Ɍ��������l�ʑ́i200�`260 nm�j���Ԗڍ\���̈�ӂ𐬂��C���̗��[�i������N���[�����j�ɂ̓A�N�`���������ʂ����݂���D

�X�y�N�g�����ƃA�N�`���̌�����4.1R�ɂ�董�i����C�����̂�4.1R����Ė��ђʒ`�����i�O���R�t�H����C�j�ƘA�����Ă���D

�܂��C�����̑�15���߂̓A���L�����Ƃ̌�������ăo���h3�`�����ƘA�����Ă���D

���������āC�X�y�N�g�����̓X�y�N�g�������m����уA�N�`���Ƃ̌����Ƃ���2�́u���̂Ȃ���v��4.1R��A���L�����Ƃ̌��������2�́u�c�̂Ȃ���v�Ɋ�^���Ă���D

���ۂɌ��q�ԗ͌������ȂǂŐԌ�������������璭�߂�ƃX�y�N�g�����l�ʑ̂���ӂƂ����Z�p�`�̖Ԗڍ\�����ώ@�����D

�Ԍ������z����ߒ��Ŏ�shear stress�ɉ����ăX�y�N�g�������q�͐L�k���C�Ԗڍ\����ۂ��Ȃ���Ԍ����͕ό`����D

�܂��C�A���L�����ƌ������Ă��Ȃ������̃o���h3�`�����͘Z�p�`�̖Ԗځi�t�F���X�j�̂Ȃ��ɓ���������邱�ƂŐԌ������\�ʂɂقڋϓ��ɕ��z���C�A�C�I�������͌����ǂ��s����D

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jscc1971b/5/3/5_251/_pdf

�_�f�̉^�����̂��͓̂��ɑ�ӂƊW�Ȃ��悤�ɂ݂��邪,�� �����@�\���邽�߂ɂ�,�̏������� ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�w���O���r���͎_�f�ɂ���Ă������Ɏ_������,�^���@�\�������Ȃ����g�w���O���r���ɕω�����B

���g�w���O���r�����@�\�̂���w���O���r���ɖ߂��̂�,�ō����NADH����ɗ��p����y�f�ł���,�ꕔ��NADPH�����p�����B

�w���O���r�����_�f�^���̋@�\���ʂ������߂ɂ�,�������ɍ��Z�x��2,3-�W�z�X�z�O���Z�����_(2,3-DPG)���K�v�ł���B

2,3-DPG�͉̑��H�ō���,�Ԍ����ł͑��̍זE�ɂ���ׂĔ��ɍ��Z�x�Ɋ܂܂�Ă���B

����͒��ڂɃw���O���r���ƌ������Ď_�f�e�a��������,�g�D�ɂ����Ď_�f������Ղ�����ƂƂ���,��������pH�������邱�Ƃɂ���Ă��_�f�e�a���������A�g�D�ɂ����Ď_�f�𗣂��₷������ƂƂ��ɁA��������PH�������邱�Ƃɂ���Ă��_�f�e�a����������B

�Ԍ����̌`���~�Տ�ɕۂ�,������K+��ۂ��߂�,�ō����ATP�����p�����B

ATP�͂܂��Ԍ������B�Ȃǂ̋����Ԍ���������ʂ��邽�߂ɂ��K�v�ł���B

���� ���t�ۑ��Ȃǂ�ATP�����������Ԍ����̑̓������͒Z����,ATP��������Ƃ��̎��������т�B

�Ԍ����͎_�f���^�����Ă���̂�,�w���O���r�������łȂ�,�Ԍ����̍\�������͎_�������댯������B

�����h���̂͊Ҍ��^�O���^�`�H��(GSH)�ł���,�Ԍ�����GSH�𑽂��܂�ł���B

�O���^�`�I�����Ҍ��^�ɕۂ��Ă���̂�NADPH�ł���,NADPH��,�̏d�v�ȑ��H�ł���w�L�\�[�X�����_�o�H(Warburg-Dickens��H)�Ő�������Ă���B

�Ԍ������ł͉ߎ_�����f����ɍ���Ă��邪,GSH�ɂ���ĐԌ������Ȃǂɑ��邻�̗L�Q�ȍ�p���h����Ă���B

�Ԍ����̉����̓����זE�Ɠ����悤��Embden-Meyerhof�o�H��Warburg-Dickens��H����Ȃ��Ă���B

�����̌o�H�͖{���I�ɉ��瑼�̍זE�ƕς��͂Ȃ���,���������̐Ԍ����͐��n�ߒ��ɂ����čזE�����튯������,����ɔ����ĐԌ����̉c�ޑ�ӂ͂���߂Č���ꂽ���̂ƂȂ�B

�~�g�R���h���A�������Ȃ����Ƃ�,���̍זE�ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��鎉�b�_�_��,�g���J���{���_�T�C�N��,�ċz�����Ȃ����Ƃ��Ӗ���,�Ԍ����ŕK�v�Ȃ��ׂẴG�l���M�[�̓O���R�[�X�̌��C�I���(��)�ɂ���ċ��������B

�ɗ��p�����̂̓O���R�[�X�̑��Ƀt���N�g�[�X�A�}���m�[�X�A�K���N�g�[�X�A�C�m�V���_������A�w�L�\�i�[�[��K���N�g�L�i�[�[�ɂ��ATP�𗘗p���ă����_�������K�v������B

�O���R�[�X�̓q�g�̐Ԍ����ł͍זE����e�Ղɓ��߂��邽�߂�,�̂��̑��̍זE�̂悤�ɂ��̖����߂ɂ������߂���邱�Ƃ͂Ȃ��B

�Ԍ�������ATP���x���͐Ԍ����̎����Ɛ[���W������AATP���x�����ቺ����Ǝ������Z�����Ȃ�B

ATP���x�����ቺ����ƐԌ����̌`�Ԃ��ω�����B

�Ԍ������g����ATP���x���Ƃ͊W������,�������̖��g���̔��f���ƍl�����邪�A�Ԍ������̂̍d���������B

�����̂��Ƃ����B��ԓ��n�̋����Ԍ���ʉ߂ł����ߑ�����,���̓��ł̎������Z�����Ȃ���̂Ǝv����B

���p�Fhttps://numon.pdbj.org/mom/41?l=ja

�w���O���r���͂��̊����𐧌䂷��̂ɓ����Ə����ȍ\���ω����g���f���炵�����q�@�B�ł���B

�w���O���r���ɂ���S�̃w�����ʂւ̎_�f�����́A�����ɂ͋N����Ȃ��B

�ŏ��̃w���Ɏ_�f����������ƁA���̃w�����܂ރ^���p�N�����ɏ����ȍ\���ω����N����B

���̕ω��ɂ���ėׂ̍�������������Č`��ω����N����A���_�f���������₷���Ȃ�B

���̂悤�ɂ��āA�ŏ��̎_�f���q�͕t�������ɂ������A�Q�ځA�R�ځA�S�ڂƂȂ�ɏ]�����X�ɒlj����₷���Ȃ��Ă����B

���̂��Ƃ̓w���O���r���̋@�\�ɂ����đ�ςȗ��_�ƂȂ�B

���t���x�ɂ��鎞�A�����ɂ͎_�f���L�x�ɂ��邽�ߊȒP�ɍŏ��̃T�u���j�b�g�Ɏ_�f���������A���₩�Ɏc��̃T�u���j�b�g�ɂ��_�f�����������B

�����Č��t���g�̂̊e�����z����ɏ]���_�f�Z�x�͒ቺ���A��_���Y�f�Z�x���㏸���Ă����B

���̊����ł́A�w���O���r���͎_�f���𗣂���B

�ŏ��̎_�f���q�������Ƃ����ɁA�^���p�N���̍\���͕ω����n�߂�B

���̂��Ƃ��c��̎_�f�̑��₩�ȉ���𑣂��B

�������ăw���O���r���́A�x�ɂ���_�f�Ƃ����ו����ő���ςݍ��݁A�S�Ă̕K�v�ȏꏊ�֕K�v�Ȏ��Ɏ_�f���������Ă���B

�w���O���r���͎_�f�����ł͂Ȃ��A��_�����f�initric oxide�ANO�j���_���Y�f�icarbon monoxide�ACO�j�̂悤�ȑ��̕��q�Ƃ��������A�����邱�Ƃ��ł���B

��_�����f�͌��Ǖǂɍ�p�����ǂ�o�ɂ�����B

����ɂ���Č����͒ቺ����B

��_�����f�̓w���O���r�����ɂ������̃V�X�e�C���icysteine�j�c��ƃw����̓S�ǂ���ɂ������ł���B

�������āA�w���O���r���͌��t��ʂ��Ĉ�_�����f�̋������邱�Ƃɂ�茌������Ɋ�^���Ă���B

����A��_���Y�f�͗L�łȃK�X�ł���A�w����̎_�f�ƒu�������A�������������ȕ����̂��`�����Ă��܂��B

���p�Fhttps://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/�@�_����̐���

�Y����������ю��b�̑�ӂɂ��C1��������15,000�`20,000mmol�̓�_���Y�f�iCO2�j����������B

CO2�͂��ꎩ�͎̂_�ł͂Ȃ����C�Y�_�E���y�f�ɑ�����y�f�̑��݉��ŁCCO2�͌����̐��iH2O�j�ƌ������ĒY�_�iH2CO3�j���Y�����C���ꂪ���f�C�I���iH+�j�Əd�Y�_�C�I���iHCO3-�j�ɉ𗣂���B

H+�͐Ԍ������Ńw���O���r���Ɍ������C�x�E�ɂ�����_�f���ɔ����ĕ��o����邪�C���̂Ƃ��ɕʂ̒Y�_�E���y�f�ɂ�蔽�����t�����ɐi�݁C���iH2O�j�����CO2���Y������āC�O�҂͐t������r�o����C��҂͌ċz�̂��тɓf���o�����B

2025.5.7

�ڎ���

�Ԍ����͊j��S�����Ă���d��������B

���̍זE�͊j�������Ďw�߂����邽�тɎd��������B

�j���l�i�������Ă���Ƃ���A�ǂ��炪�K�����낤�B

�d��������̂��K���Ȃ�A�ǂ���������d�������Ă���B

����ɂ��Ă��זE�́A�זE���\�����Ă��镪�q�Ƃ������A�������Ƃ������A�����́A�Ȃ�Ƃ������G�ȘA�g�����Ă���̂��B

���قƂ����ق��Ȃ��B

�Ԍ����ׂĂ䂭�Ɛ����̐_��I�ȂȂɂ��̂��ɋ߂Â��Ă䂭�B

�����͉J�オ��̂��炵�����̏o�B

����낤

���p�Fhttps://stnv.blog/multicellularity/#gsc.tab=0

��_���Y�f�ɂ��ċ�����������F

���̒n����ɐ����炵�����̂��a�������̂́A������38�`40���N�O�ł���Ƃ���Ă��āA�����̒n���̑�C�ɐ�߂��_���Y�f�̔Z�x�i��C���ɐ�߂銄���j��20���O��ł������Ɛ��肳��Ă��܂��B

�����āA�_�f�͖w�Ǒ��݂��Ă��܂���ł����B

���̂悤�Ȋ��ɐ��܂�Đ������Ă��������̂́A������o�N�e���A�i�ہj�ɕ��ނ������̂ł���A����̌��C���ہi�_�f���݂�ƔɐB�ł��Ȃ������莀�ł����肷��ہj�ɑ���������̂ł��B

�������̑咰�ɐ������钰���ۂ��A���̖w�ǂ����C���ۂł��̂ŁA�����̌`���������p���������������������Ƌ������Ă���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̌�̓�_���Y�f�Z�x�́A30��������x�܂ō��܂�������������܂������A���̌�͌����ɓ]���Č���Ɏ����Ă��܂��B

�Ȃ��A����̓�_���Y�f�Z�x�̕��ϒl��0.04���ł��̂ŁA��������2�`3�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

���オ�i�݁A���悻27���N�O�ɂȂ�ƁA�������ɂ���Ď_�f��r�o����ہi�V�A�m�o�N�e���A�j������܂����̂ŁA��C���Ɏ_�f���܂܂��悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�����͒�Z�x�ł����̂Ŗ��͏��Ȃ������̂ł����A�_�f������V�A�m�o�N�e���A���炪��J�����ASOD��J�^���[�[�Ƃ������y�f�����o���Ċ����_�f�ɂ�鏝�Q��h�����@��g�ɂ��܂����B

���݂ɁA���̎d�g�݂͎��������p���ł��āA�����_�f��ɂ�鏝�Q�����z���Ă��܂��B

�V�A�m�o�N�e���A�̂��A���ƌ������Ƃ��ł��܂��B

�_�f�Z�x�����X�ɍ��܂��Ă����ƁA���̎_�f��L�����p����D�C���ۂ��a�����邱�ƂɂȂ�܂����B

���̈�킪�A�������̍זE�ɍ݂�~�g�R���h���A�ւƎp��ς��Ă������ƂɂȂ�̂ł����A��͂�_�f�͖ғłł��̂ŁA���܂荂�Z�x�ɂȂ邱�Ƃ͖]��ł��܂���ł����B

���̂��߁A�ǂ����ɐ��荞��ŁA�_�f�Z�x���K�x�ɂȂ���悤�Ƃ��Ă��܂����B

����ŁA�_�f����������ɐ��܂ꂽ���C���ۂ̈ꕔ�́A�A���[�o�̂悤�ȒP�זE�����ւƐi�����Ă��܂����B

�����A�_�f�Z�x�����X�ɍ��܂��Ă����܂����̂ŁA���ꂩ�瓦��邽�߂ɊC�̒��n�ʂ̒��ւƐ��荞�����Ƃ��Ă��܂������A���͉h�{���̊m�ۂ�G�l���M�[���������߂邱�Ƃł����B

�����ŁA���悻21���N�O�ɁA�ǂ����ɐ��荞�݂����Ǝv���Ă����D�C���ۂƁA�זE���ɐ��ݓ����Ă���_�f�����Ƃ��������Ǝv���Ă���P�זE���������̂��邱�ƂɂȂ�܂����B

��̓I�ɂ́A�P�זE�����̍זE���ɍD�C���ۂ����荞�ރX�^�C���ƂȂ�܂����B

�������邱�ƂŁA�D�C���ۂ͍��Z�x�̎_�f���瓦����邱�ƂɂȂ�A�P�זE�����ɂƂ��Ă͍זE���ɐ��ݓ����Ă���_�f���D�C���ۂ����p���ē�_���Y�f�Ɛ��ɕς��Ă����̂ŁA���҂�win-win�̊W�ɂȂ�܂����B

���̐��荞�D�C���ۂ��A���̃~�g�R���h���A�ɑ������܂��B

�~�g�R���h���A��������P�זE�����́A�i�炭�i1�����疜�N�ԁj���̏�Ԃʼn߂����Ă����̂ł����A���̌�Ɍ������ɂ���Ď_�f����o���鐶���i�V�A�m�o�N�e���A��A���̒��Ԃ�t�Α̂Ƃ��Ď��P�זE�����i�A���̑O�g�j���ɖ������߁A��C���̎_�f�Z�x��10������悤�ɂȂ�܂����B

���s���Č������̎��ɓ�_���Y�f���Y�f���Ƃ��ė��p���ꂽ���߁A��C���̓�_���Y�f�Z�x���ǂ�ǂ�ቺ���Ă����܂����B

���݂ɁA�������̍זE�������Ȃ̂ł����A��_���Y�f�͍זE����pH�̏㏸��}���邽�߂Ɍ��������Ƃ̂ł��Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B

�����ŁA�����炨�悻6��3�疜�N�O�A�זE���m�����W�܂��ďW���̂������@���҂ݏo����܂����B

�זE�̒��ɂ̓~�g�R���h���A�����Ă���Ď_�f������Ȃ����_���Y�f��r�o���Ă���܂�����A�W�c������Ĉ��ƂȂ�A�ł��O���Ɉʒu����זE�̈�ʂ����͋]���ɂȂ�܂����A���̑��̍זE�͊����̍��Z�x�̎_�f���瓦��邱�Ƃ��ł��A�����ē����ɐ�������_���Y�f�̕��U��h�����Ƃ��ł��܂��B

����̂悤�ɁA�����̓�_���Y�f�Z�x��0.04���ȂǂƂ�����Z�x�ł́A�זE�͈���pH��ۂ��Ƃ��ł����Ɏ��ȂȂ���Ȃ�܂���B

�������A���ƂȂ�A�������זE�����ɂȂ�A�����̓�_���Y�f�Z�x��5�����x�ɕۂ��Ƃ��o����Ƃ����킯�ł��B

�����n�ɂ����āA�q�g���܂߂������̍זE��|�{���悤�Ƃ���ꍇ�A�e�����|�{�@�i�C���L���x�[�^�[�j���̓�_���Y�f�Z�x��5���ɂ���̂���ʓI�ł��B

���̔Z�x�́A�������̑̂̌��S�ȑg�D���̓�_���Y�f�Z�x�ł�����܂��B

�܂��A�_�f���^��ł���Ă���w���O���r�����A���̒��x�̓�_���Y�f�Z�x�ɂȂ����Ƃ��Ɏ_�f�𗣂��Ղ��Ȃ�悤�ɐݒ肳��Ă��܂��B

�v����ɁA�g�D���̓�_���Y�f�Z�x����������ቺ����ƁA�_�f�̋������ł��Ȃ���ԂɂȂ�킯�ł��B

�T���Č����܂��ƁA�������̍זE���x���ł́A�זE�����܂ꂽ����̑�C�g���ɂāA�͂��߂Č��S�ɐ�������悤�ɐݒ肳��Ă��܂��̂ŁA�g�D�������_���Y�f��r�o���߂��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��邱�Ƃ��ɂ߂đ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�_���ƊҌ���PH�ɂ��āF

���̕����́A�_�f���d�C�A���x���������i���d�q����������͂��������j�̂ŁA���镨���Ǝ_�f�̊Ԃɂ��鋤�L�d�q�͎_�f���ɕ��Ď_�������B

���L�������Ȃ��Ȃ�ƁA�d�q�͌��ɖ߂�A�Ҍ������B

�Ƃ������Ƃ��B

���p�Fwikipedia

PH�Ƃ͗n�t�̎_�Ɖ���̒��x��\�������ʂŁA�n�t��pH�́A���f�C�I���̃����Z�x��mol/L�P�ʂŕ\�������l�̋t���̏�p�ΐ��ɂقړ������B

�����̐��n�t�ł́A���n�t��pH��7��菬�����Ƃ��͎_���A7���傫���Ƃ��̓A���J�����A7�t�߂̂Ƃ��͒����ł���B

���p�Fhttps://chemist-eyes.com/lecture/redox_redenv01

���n�t���̔����ł́C�����Ύ_���Ҍ��i�d�q�̈ړ��j�ƃv���g���̈ړ��������ɋN����܂��B

PH���傫���Ȃ�Ɠd�ɓd�ʂ͏������Ȃ�B

�߉��f�_ ClO4-�͎_���܂Ƃ��Ă͂��炭���Ƃ��m���Ă���C����͊Ҍ�����ĉ��f�_ClO3-�ɂȂ�B

ClO4- + 2e- + 2H+ ---> ClO3- + H2O

�d�ɓd�ʂ��������Ȃ�Ƃ������Ƃ͉߉��f�_�̊Ҍ��������i�݂ɂ����Ȃ�A�_���܂Ƃ��Ă͎キ�Ȃ�B

�߉��f�_�͎_�������ŋ����_���܂Ƃ��Ă͂��炭�B

2025.5.10

�ڎ���

�Ȃ��A�Ԍ����ɐ��܂��̂��A�ق��̍זE�ɂȂ�̂Ƃǂ��łǂ��������̂��B

���p�Fhttps://www.kagakueizo.org/create/yoneproduction/178/

�ו��͂͂킩��Ȃ����A�����̕s�v�c������B

�Ԍ����̕���

2025.5.11

�ڎ���

�w���O���r�����R�[�h������F�̂́H

���p�FWikipedia

�q�g�w���O���r���T�u���j�b�g�́A�قȂ���F�̂�2�̑��i��-�O���r����`�q���ƃ�-�O���r����`�q���j��10�̈�`�q�ɃR�[�h����Ă���B

�����2�̈�`�q����5���N�O��1�̈�`�q���������ꑱ�������ʁA�������ƍl�����Ă���B

���p�Fhttps://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/textintro/Chapt10.htm

�w���O���r���́A���O���r���ƃ��O���r���Ƃ����|���y�v�`�h����ł��Ă���B

�^���p�N���̐����ɂ��āF

���p�Fhttps://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/textintro/Chapt9.htm

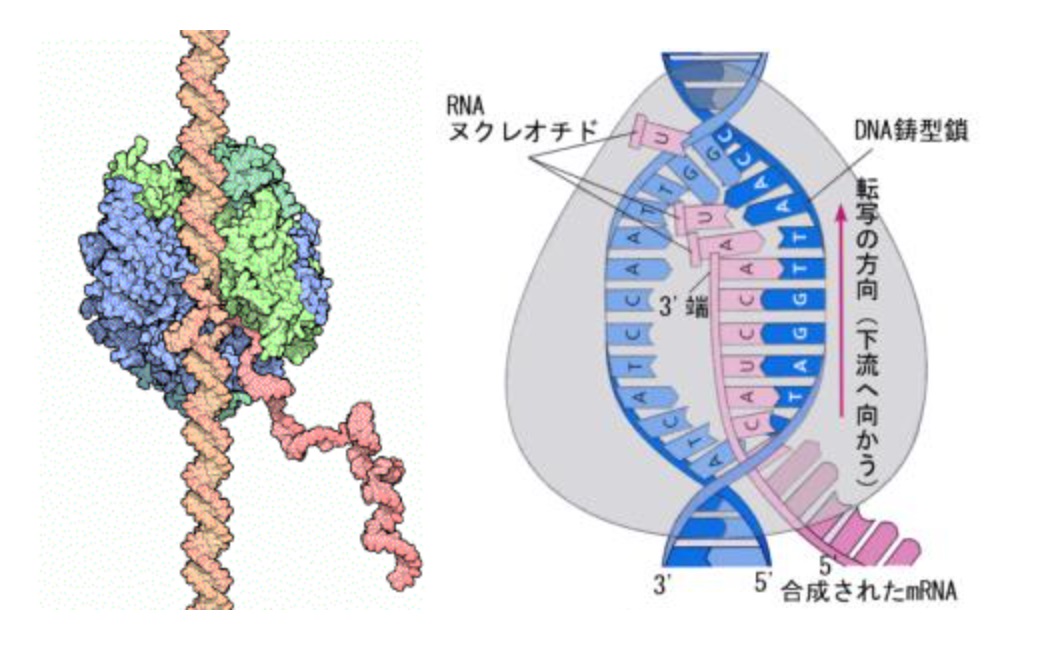

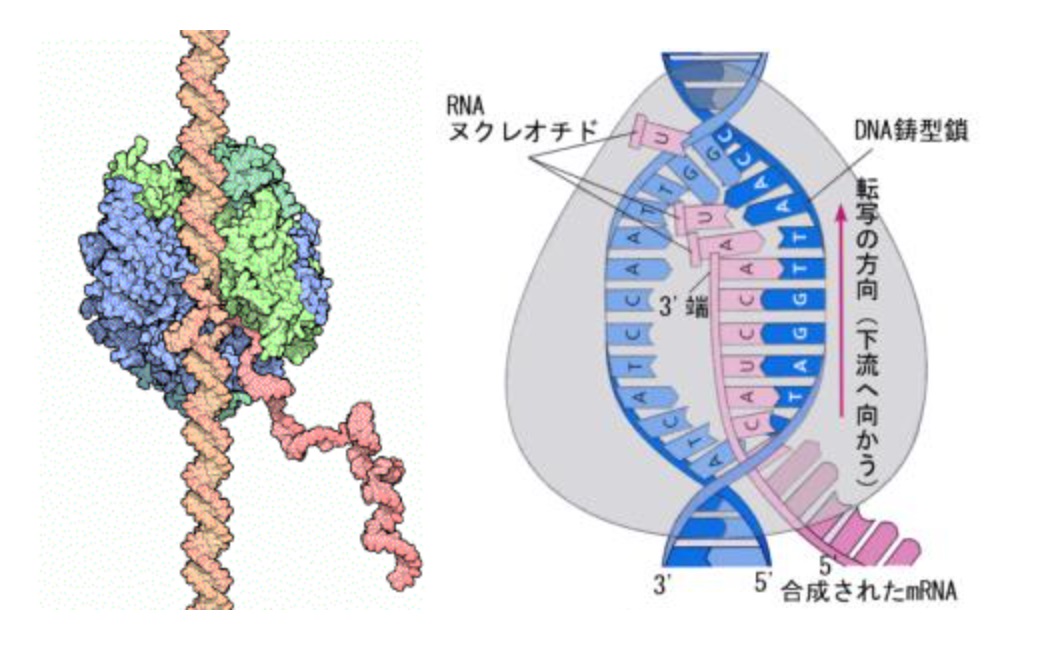

DNA����mRNA�ւ̓]�ʂ́A�y�f�ł���RNA�|�������[�[�ɂ���ĐG�}�����B

RNA�|�������[�[�́ADNA�̓�d���Z�����قǂ��Ȃ���A��{���̂������^�ƂȂ鍽�̉���̔z���ǂ�ŁA����Ƒ���I�ȉ�����������k�N���I�`�h�����X�ƌĂэ���Ō����������Ă����B

RNA�̍��̐L���͕K���T�f���R�f�̕����ɂ�����̂ŁA���^���̔z��ɂ��������Ă��̕����ɉ�����Ȃ��ł����ƁA�R�[�h���Ɠ�������̔z��i������T��U�ƂȂ�j��������mRNA���ł��邱�ƂɂȂ�B

�c�m�`�@�@�@�@�@(5' �� 3') ATGGAATTCTCGCTC �i�R�[�h���Asense strand�j

��{���@�@�@�@�@(3' �� 5') TACCTTAAGAGCGAG �i���^���Aantisense strand�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�]�ʁj

�]�ʂ��ꂽ�@�@�@(5' �� 3') AUGGAAUUCUCGCUC

��{����mRNA

RNA�|�������[�[

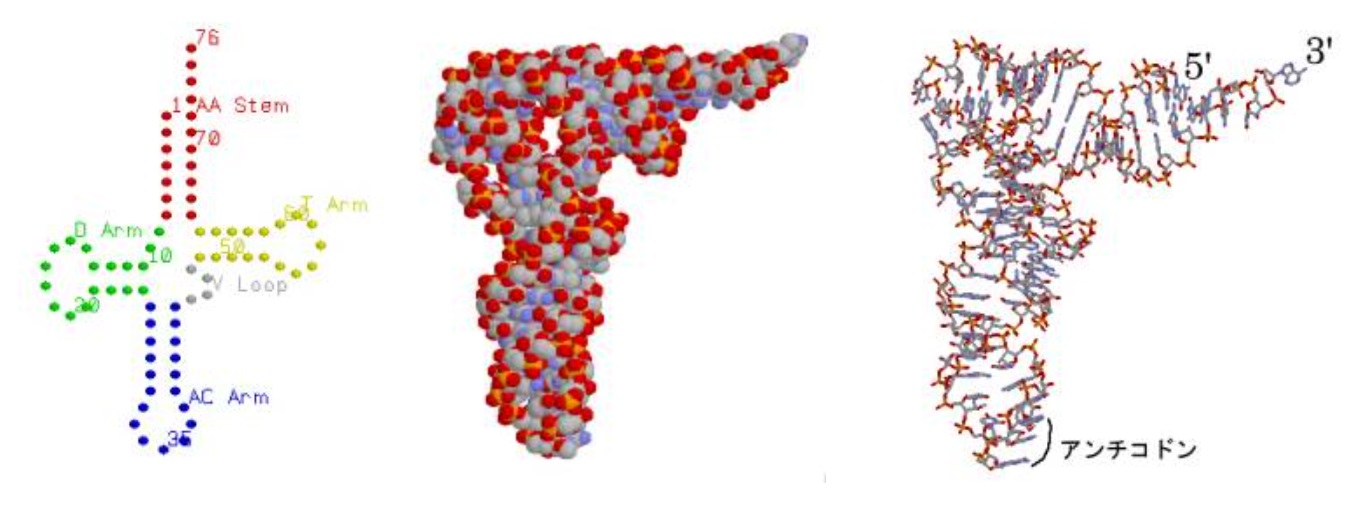

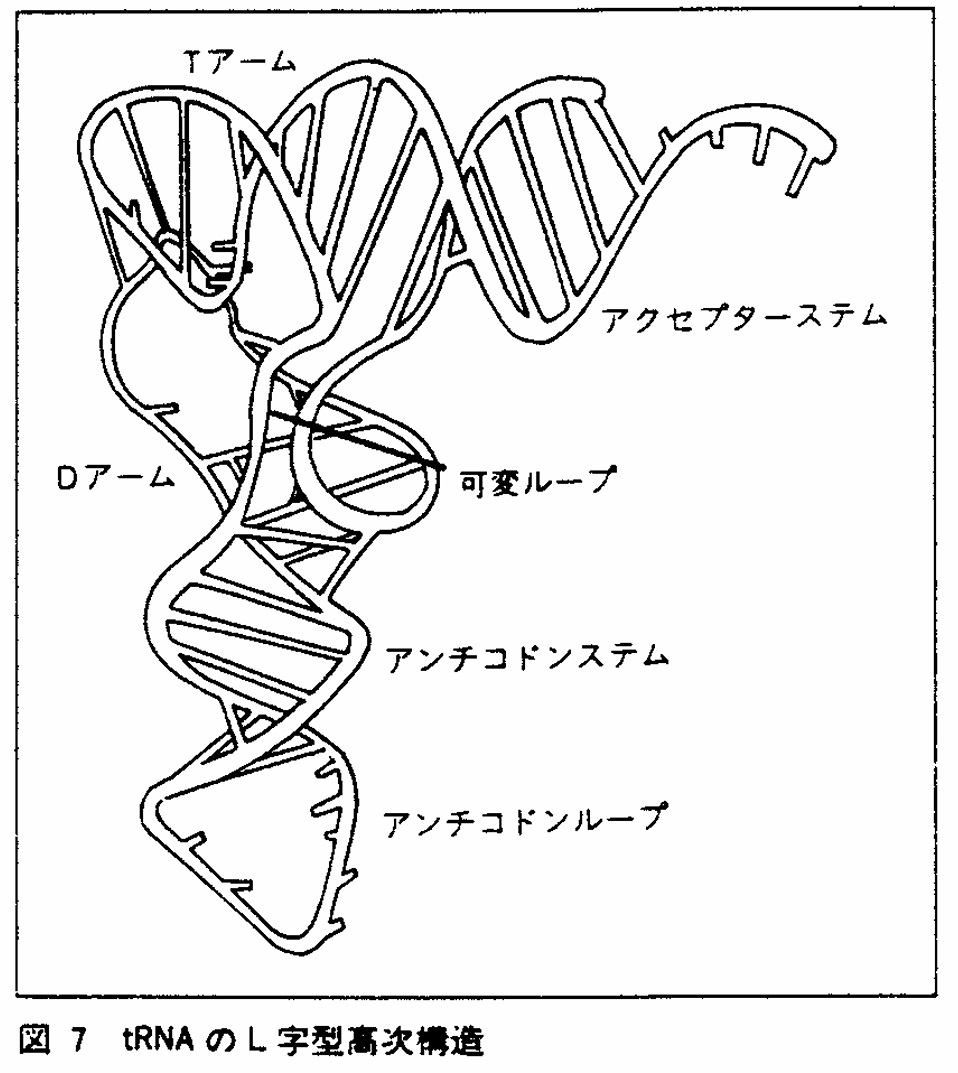

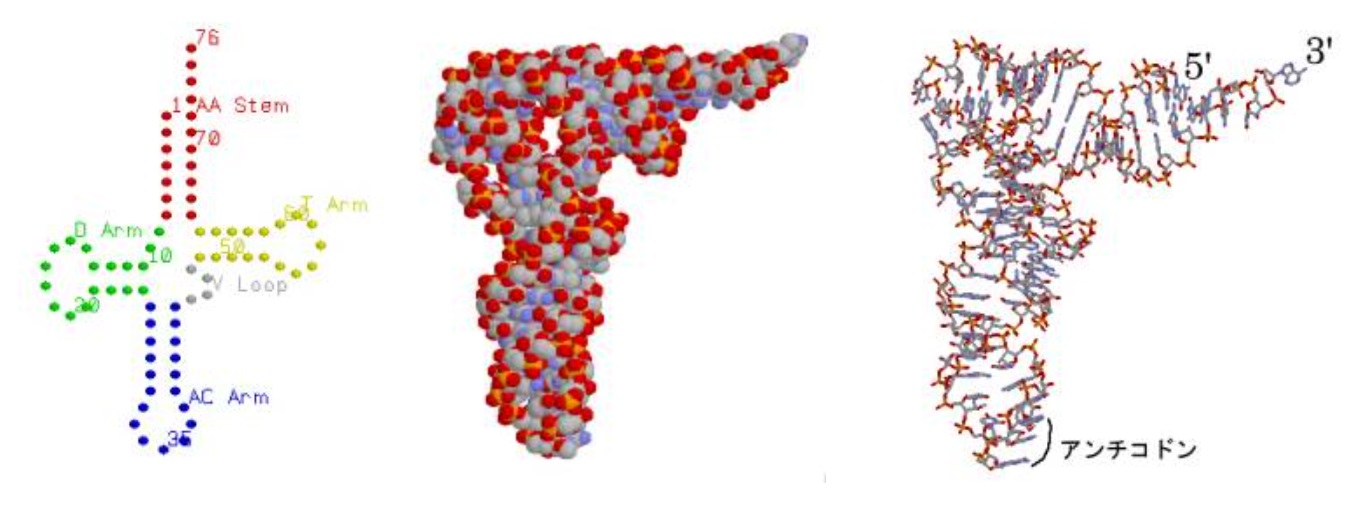

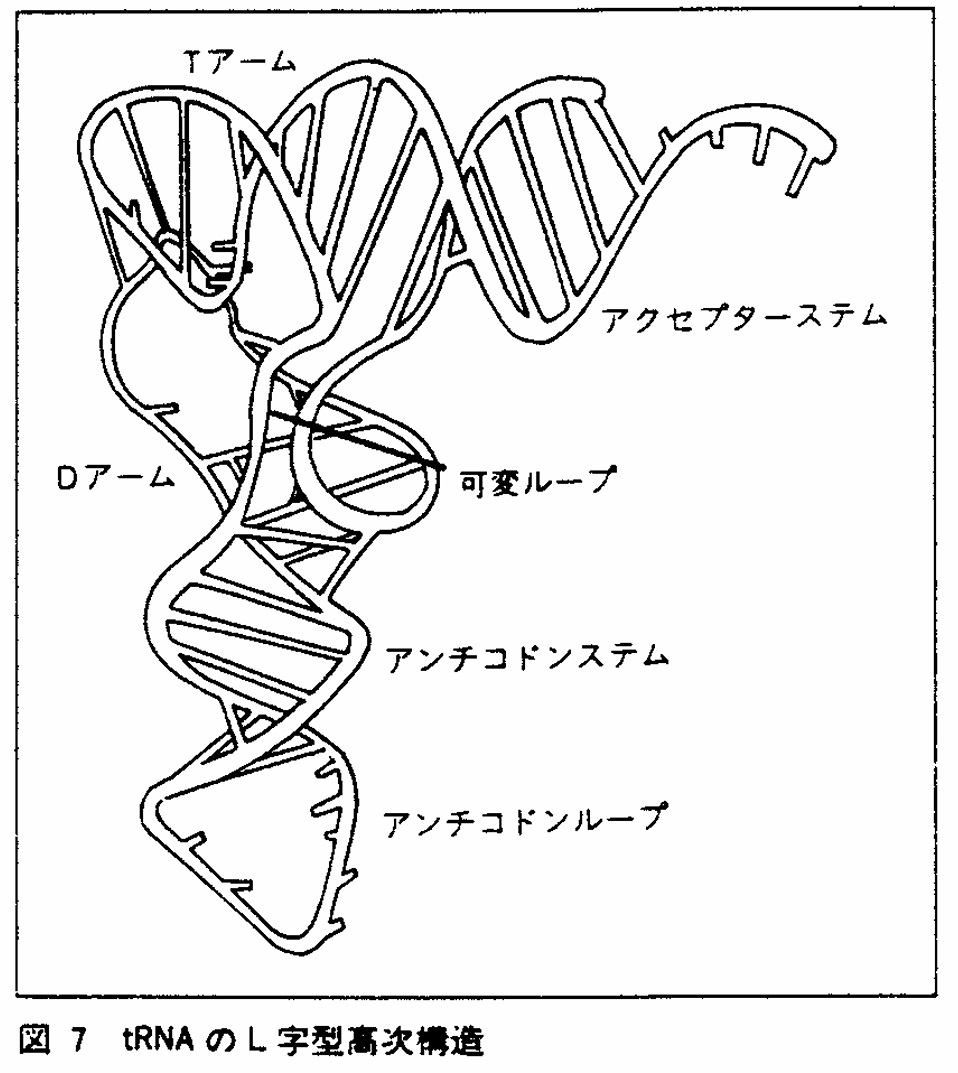

tRNA�́A73����93�̃k�N���I�`�h�i�Ή�����A�~�m�_�ɂ���ĈقȂ�j���A�������\�������Ă��邪�A��{���̒��ɑ���I�ȉ���Ԃ̐��f�������S���������邽�߂ɁA���̕��������ƂȂ����O�t�̃N���[�o�`�����Ă���B

�啔���̃k�N���I�`�h�͋��ʂ��Ă��邪�A���̐}��AC�A�[���Ə����Ă��镔���ɃA���`�R�h���ƌĂ��A�������R�̃k�N���I�`�h���܂܂�Ă��āA���̕�����mRNA��F������Ƃ���ł���B

�R�f���ɋ��ʂ�CCA�Ƃ����z����A���̐�ɃA���`�R�h���ɑΉ���������̃A�~�m�_���������Ă���B

�����̐}�̐Ԃ������͎��ۂ͐܂�Ȃ����Ă���B

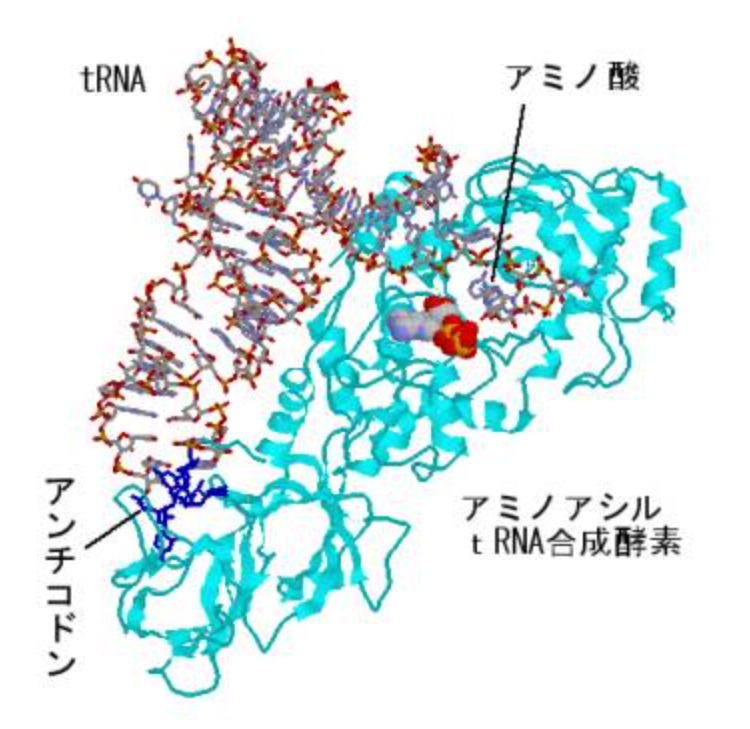

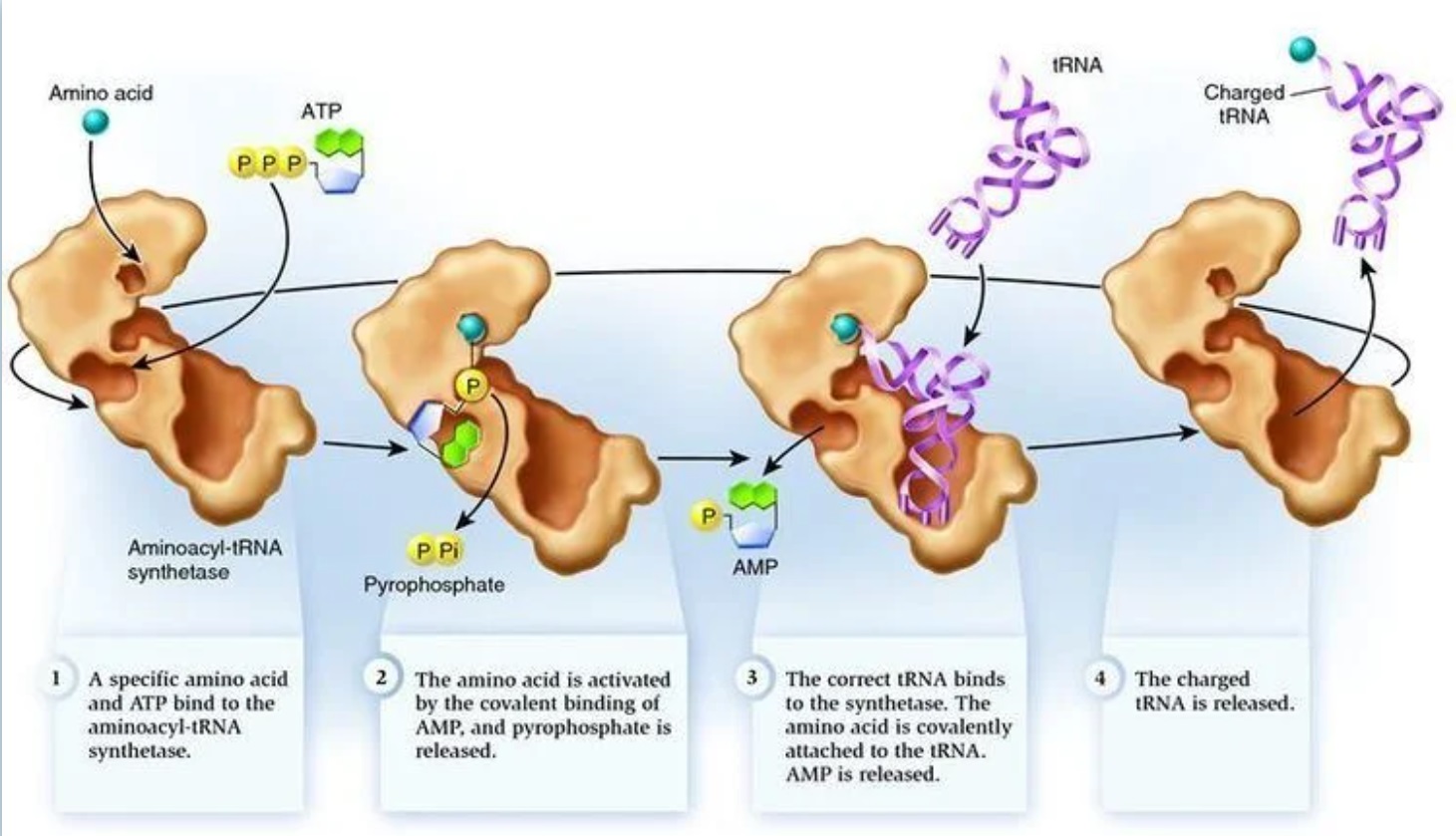

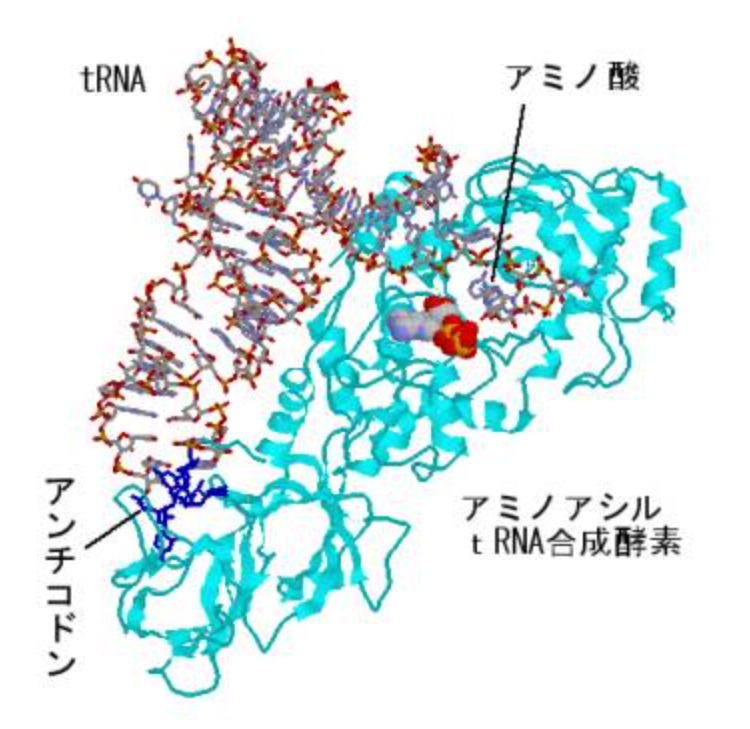

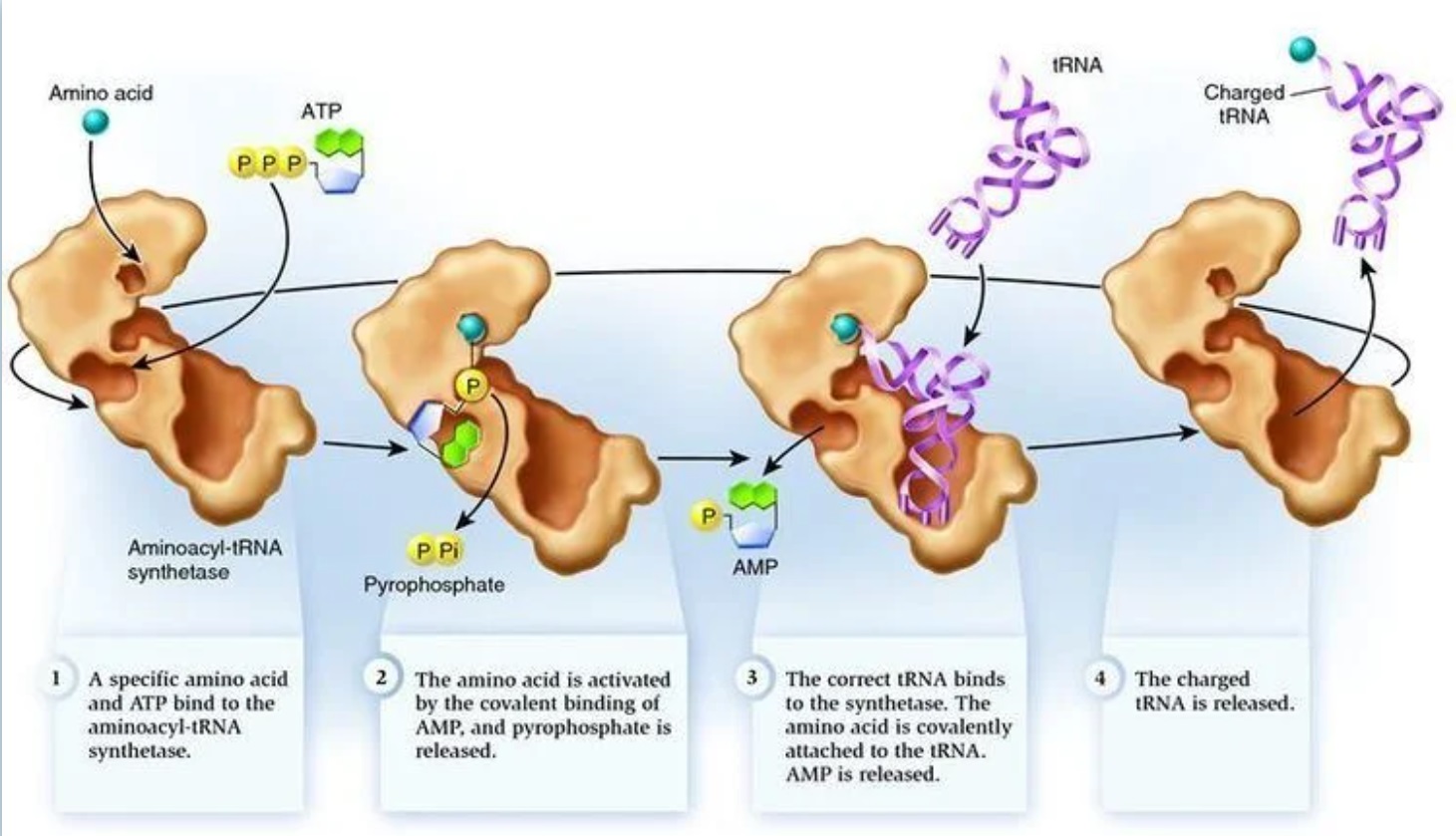

�H�ו������荞��ŕ������ꂽ�A�~�m�_�́A�A�~�m�A�V��tRNA�����y�f�Ƃ����y�f�ɂ����tRNA�Ɍ�������A�����̏�Ɏ��X�Ƌ��������B

�A�~�m�A�V��tRNA�����y�f�́A�tL���`��tRNA�ƃs�b�^���ƌ������ăA���`�R�h������ǂݎ��A����ɍ����A�~�m�_����荞��łR�f����CAA��A�Ƀ����_����Č���������B

���p�Fhttps://alchetron.com/Aminoacyl-tRNA-synthetase

���p�Fhttps://pssj2.jp/abstract/files/101_003.pdf

���p�FWikipedia

�^�j�����̖|��ɂ�����L���i�K�Ɩ������i�K�B

���{�\�[���͗Ɖ��F�AtRNA�͍��F�A�֗^����^���p�N���͐��F�Ŏ�����Ă���B

���������^���p�N���i�y�v�`�h�j�͏��E�̂ɕ��傳���B

���p�Fhttps://lifescience-study.com/1-translation-mechanism-1/

�^���p�N���������s���ĂȂ��Ƃ��ɂ́A���{�\�[���̑�T�u���j�b�g�Ə��T�u���j�b�g�͉𗣂�����Ԃɂ��邪�A�^���p�N���������J�n�����Ƒ�T�u���j�b�g�Ə��T�u���j�b�g���������āA�|��\�ȃ��{�\�[������������B

mRNA���^���p�N���ւƖ|���Ƃ��AmRNA�Ƀ��{�\�[���̏��T�u���j�b�g���������AmRNA�̃R�h���̂��ꂼ�����ǂ��āA�R�h���ɑΉ������A���`�R�h��������tRNA ������������B

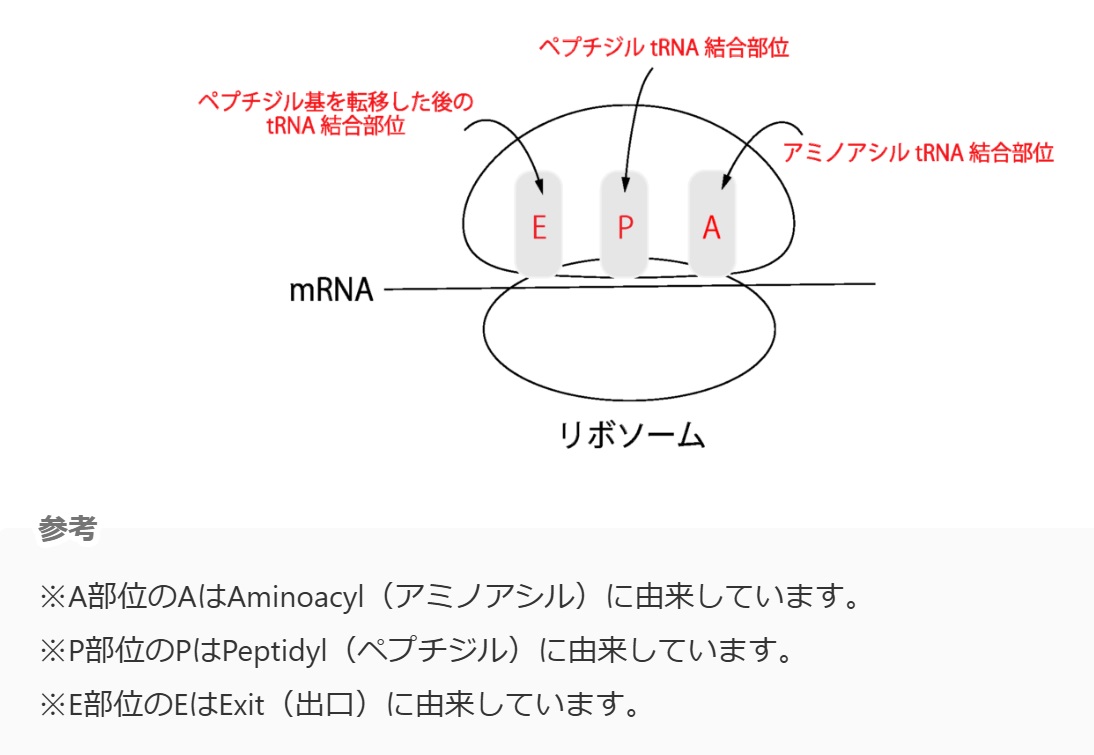

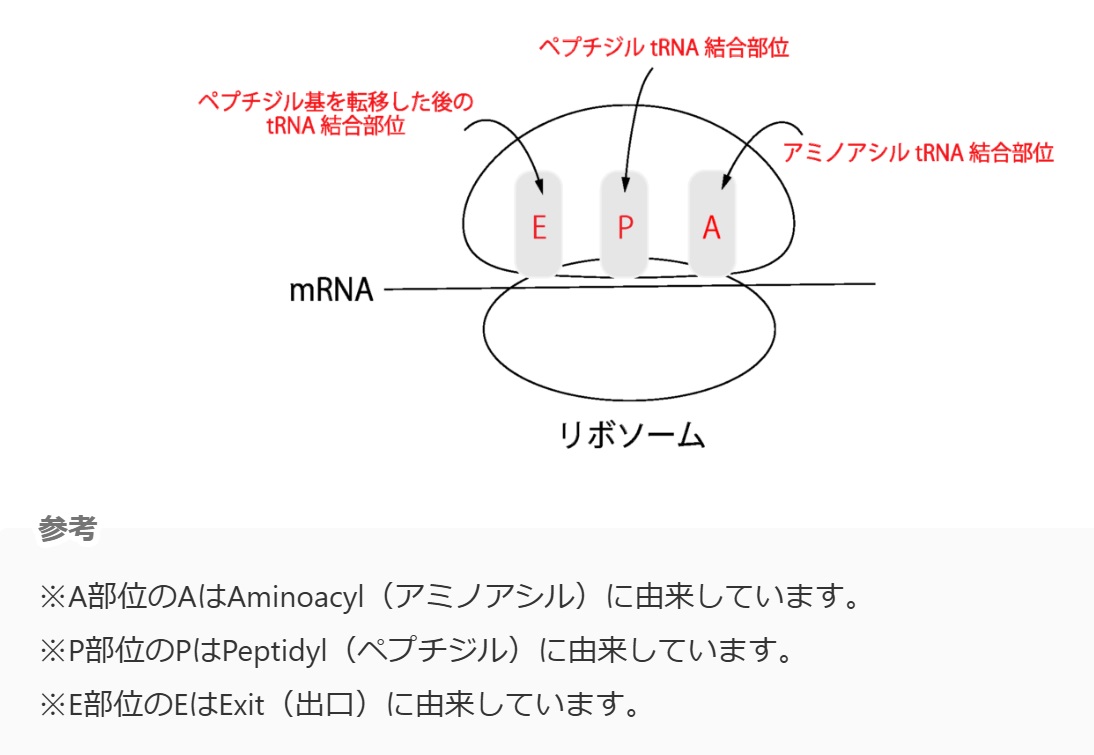

tRNA�̃��{�\�[���ւ̌������ʂ͂R�ӏ�����AA���ʁi�A�~�m�A�V��tRNA�������ʁj�AP���ʁi�y�v�`�W��tRNA�������ʁj�AE���ʁi�y�v�`�W�����]�ڂ������tRNA�������ʁj�ƌĂ�Ă���B

���p�Fhttp://nsgene-lab.jp/expression/translation_extend/

�܂��A�L�����̃v���y�v�`�h�����y�v�`�W��tRNA�Ƃ��đ��݂���B

�����Ă��ׂ̗ɁA���ɕt�������ׂ��A�~�m�_���^�ԃA�~�m�A�V��tRNA������Ă���B

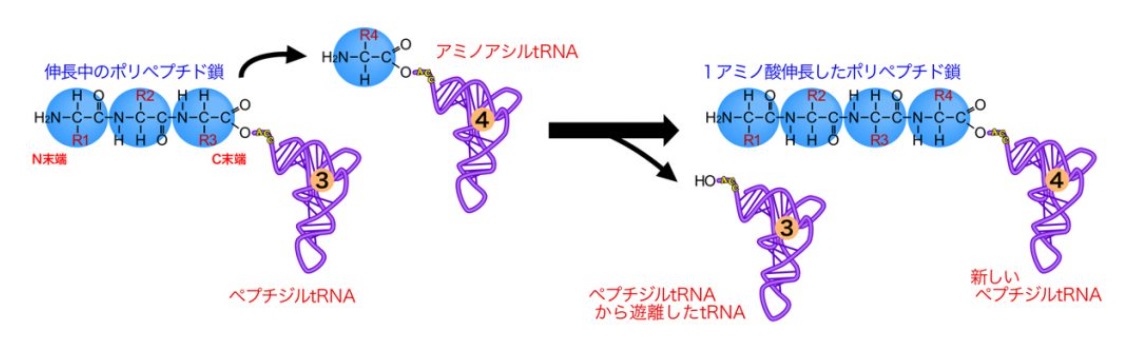

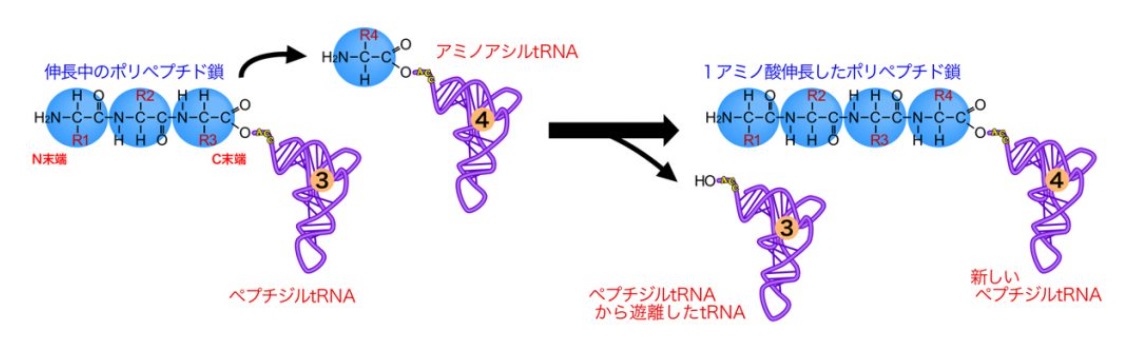

����ƁA�y�v�`�W��tRNA�̃|���y�v�`�h����tRNA���Ȃ����G�l���M�[�������ؒf����Đ藣�����B

���̃G�l���M�[�𗘗p���āA�|���y�v�`�h����C���[�Ɨׂ̃A�~�m�A�V��tRNA�Ɍ��������A�~�m�_�̃A�~�m��iNH2��j�Ƃ̊ԂŃy�v�`�h�������`�������B

���ʂƂ��āA�P�A�~�m�_���L�������V�����y�v�`�W��tRNA���`�������B

2025.5.19

�ڎ���

�Ԍ������э��ǂ̂Ȃ���������ʂ��Ă䂭�ɂ�ATP�ɂ��G�l���M�[���g���͂����B

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jsao1972/3/4/3_4_217/_pdf/-char/ja

�Ԍ������̉ϐ����x�z������̂͐Ԍ����̗L����ATP�ł���Ƃ���.

ATP���x�����ቺ����ɂ�ĕό`�Ԍ����̏o���p�x�������Ȃ��ė���.

�Ԍ����n�זE�ɂ����čזE����pH,���@��NADH/NAD�䂪�㏸�܂��͑�������Ɖn������������ATP�� �Y���������F�߂���.

����͎�Ƃ��ĉn�ɂ�����d�v�ȍy�f�ł���phosphofructokinase������������邽�߂ł���.

���̂悤�ɂ��ĉn���������n�߂��ATP�̎Y������, ADP�̌����𗈂���.

������phosphofructokinase�ɑ���ATP���}���I��, ADP���������ɓ���feed back control���� ��.

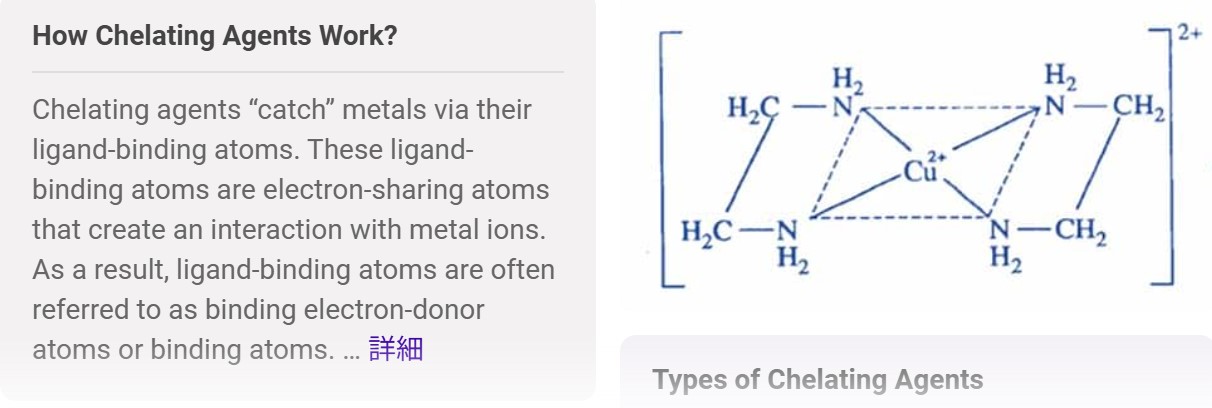

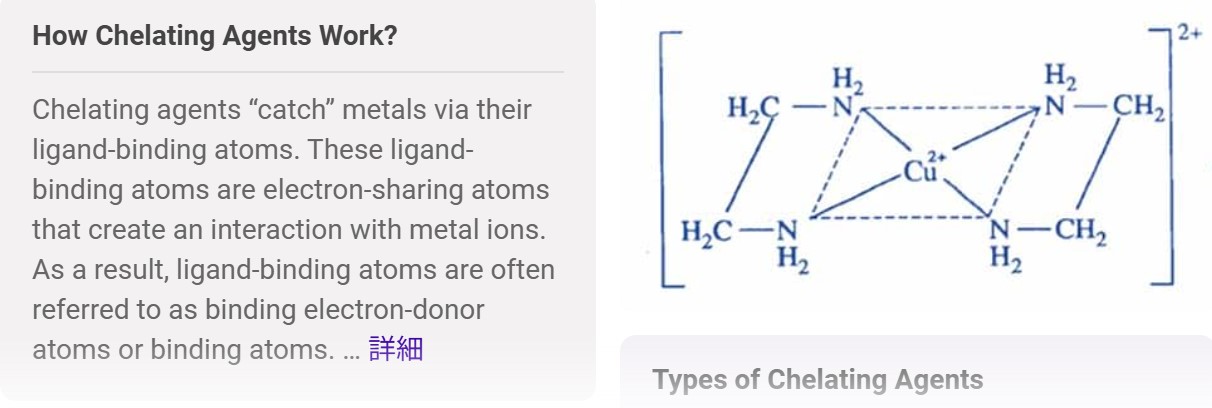

���̌��ۂ�ATP�� �זE����chelating agent�Ƃ��ē���Ca++�Ɋւ��Ė��\�ʂƋ������Ă��邽�߂ł���.

ATP�����������free��Ca++���������Ė������̃]���[�Q�������������N�������߂ł���Ƃ����

����.

���̂悤�ɐԌ������ό`���ė���̂�ATP���ɂ߂ďd��ȊW�������Ă��邱�Ƃ��𖾂���ė��Ă��邪�A���x��ATP���������ė���ƐԌ����͂��͂⌳�̌`�ɖ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�,�R���y�C�g��ƂȂ����肵�ė��������͖ԓ��n�Ŕj��Ă��܂�.

2025.5.20

�ڎ���

���p�Fhttps://www.kango-roo.com/learning/2296/

�n�ł́A�O���R�[�X�i�u�h�E���j���s���r���_�ipyruvic acid�j�܂��͓��_�ilactic acid�j�܂ŕ������� ATP���Y�����邪�A�_�f��K�v�Ƃ��Ȃ��̂Ō��C�I�ianaerobic glycolysis�j�Ƃ�����B

�n�́A�G�l���M�[�Y���ɐ[���֗^����~�g�R���h���A�������Ȃ��Ԍ����ł����݂���ATP�Y���n�ł���B

�n�Ɋ֗^����y�f�͈�ʂɍזE���ɑ��݂��邪�A�w�L�\�L�i�[�[�ihexokinase�j �͔]�Ȃǂł̓~�g�R���h���A�Ɍ������đ��݂���B

�n�ł́A�O���R�[�X1���q���� ATP2���q��������B

�n�ŃO���R�[�X���瓾��ꂽ�s���r���_�́ATCA��H�ɓ����Ă����ATP�ɕϊ������B

�n�̑��i�K�Ɋ֗^����y�f�ł���w�L�\�L�i�[�[�ihexokinase�j�́A�̑��ł̓O���R�L�i�[�[ �iglucokinase�j�Ƃ��đ��݂���B

�O���R�L�i�[�[�ƃw�L�\�L�i�[�[�݂͌��ɃA�C�\�U�C��isozyme�ŁA��������O���R�[�X���O���R�[�X-6-�����_�iglucose - 6 - phosphate�kG6P�l�j�Ƀ����_������y�f�ł���B

�O���R�[�X�E�g�����X�|�[�^�[�̂Ȃ���GLUT4�����͍זE���ɑ��݂���B

������������ɂ�GLUT4���זE������זE���Ɉڍs�����邱�Ƃ��K�v�ŁA���̋@�\�Ƃ��ć@�C���X�����ƇA�؎��k�i�^���j������B

���p�Fhttps://www.kango-roo.com/learning/2297/

TCA��H�̍y�f�̓~�g�R���h���A�imitochondria�j�̃}�g���b�N�X�imatrix�j���ɂ���B

**************************************************************************

�n�ŃO���R�[�X���瓾��ꂽ�s���r���_�́ATCA��H�ɓ����Ă����ATP�ɕϊ������A�Ƃ������A�ł́A�~�g�R���h���A�̂Ȃ��Ԍ����ł͂ǂ�����̂��B

**************************************************************************

���p�Fhttps://search-console.seesaa.net/article/%E8%A7%A3%E7%B3%96%E7%B3%BB.html

��(glycolysis)�͂قƂ�ǑS�Ă̐����ɋ��ʂɑ��݂��铜�̑�ӌo�H�ŁC�����͍זE���ōs����B��Embden-Meyerhof �o�H�Ƃ��Ă�C�{���AD-�O���R�[�X�̌��C�I�����ɂ����_��G�^�m�[�������܂ł̉ߒ�(���y�Ƃ����j���Ӗ��������A�D�C�I�������ł��s���r���_�܂ł͑S�������o�H�����ǂ鎖�����������B

�������C�����̔�������Embden-Meyerhof �o�H�Ƃ͏����قȂ�Entner-Doudoroff�o�H�𗘗p����

1.�זE�Ɏ�荞�܂ꂽ�O���R�[�X�͂�����6-�����_�������BATP����B

2.�O���R�[�X 6-�����_(G-6-P)�̓t���N�g�[�X 6-�����_(F-6-P)�Ɉِ��������

3.F-6-P�͂���ɓ��_�ɕς�����BATP����B

4.�������t���N�g�[�X 1,6-�r�X�����_(FBP)�̓A���h�[���J��ɂ��C�W�q�h���L�V�A�Z�g�������_(DHAP)�ƃO���Z���A���f�q�h 3-�����_(GAP)�ɂȂ�B

5.DHAP��GAP�Ɉِ�������顂S�ŕ����ꂽ2�̌o�H�������1�ɂȂ�

6.���@�����_�𗘗p����GAP��1,3-�r�X�z�X�z�O���Z�����_(BPG)�ɕς���B���̒i�K��NAD+�������

7.BPG�̂P�ʂ̃����_���ADP�ɓ]�ڂ��CATP�������i����x���̃����_���j����ƂƂ��ɁC3-�z�X�z�O���Z�����_(3-PG)�ɕς���B

8.3-PG���ِ�������

9.������2-�z�X�z�O���Z�����_(2-PG)����C�E�������ɂ�荂�G�l���M�[�������ł���z�X�z�G�m�[���s���r���_(PEP)������B

10.PEP��2�ʂ̃����_���ADP�ɓ]�ڂ��CATP�������i����x���̃����_���j����B�G�m�[���^�̃s���r���_�͌ݕψِ��ɂ��ЂƂ�łɃs���r���_�ɂȂ�

���C�I�����ł́A���_��G�^�m�[���̐������ŏI�i�K�ƂȂ�C�P���q�̃O���R�[�X����Q���q��ATP��������B

�ɂ��ATP�����͌ċz���𗘗p�����ꍇ�̖�100�{�̑��x�����B

���p�Fhttps://www.riken.jp/press/2021/20211207_1/index.html

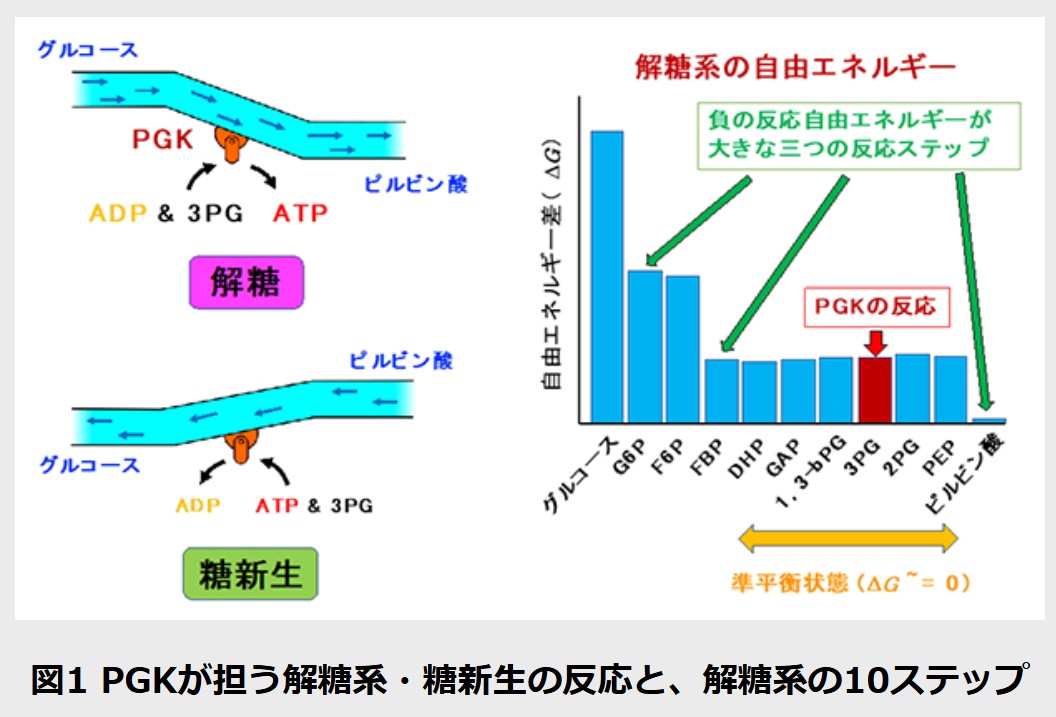

�O���R�[�X���s���r���_�ɑ�ӂ����܂ł̑�ӎY���Ƃ��ꂼ�ꔽ���̎��R�G�l���M�[���B

��������i�ނƂ��̎��R�G�l���M�[�����傫���قǔ������i�݂₷���A�����قƂ�ǂȂ������t��Ԃł͎����I�Ȕ����͋N���ɂ����B

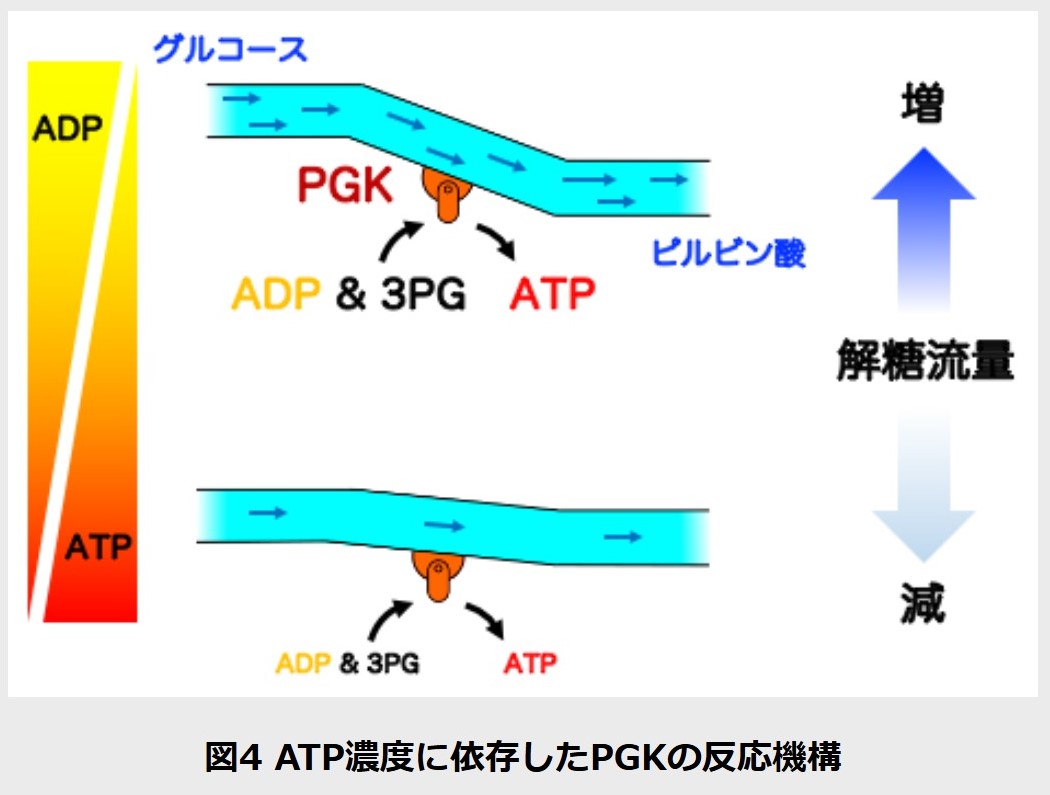

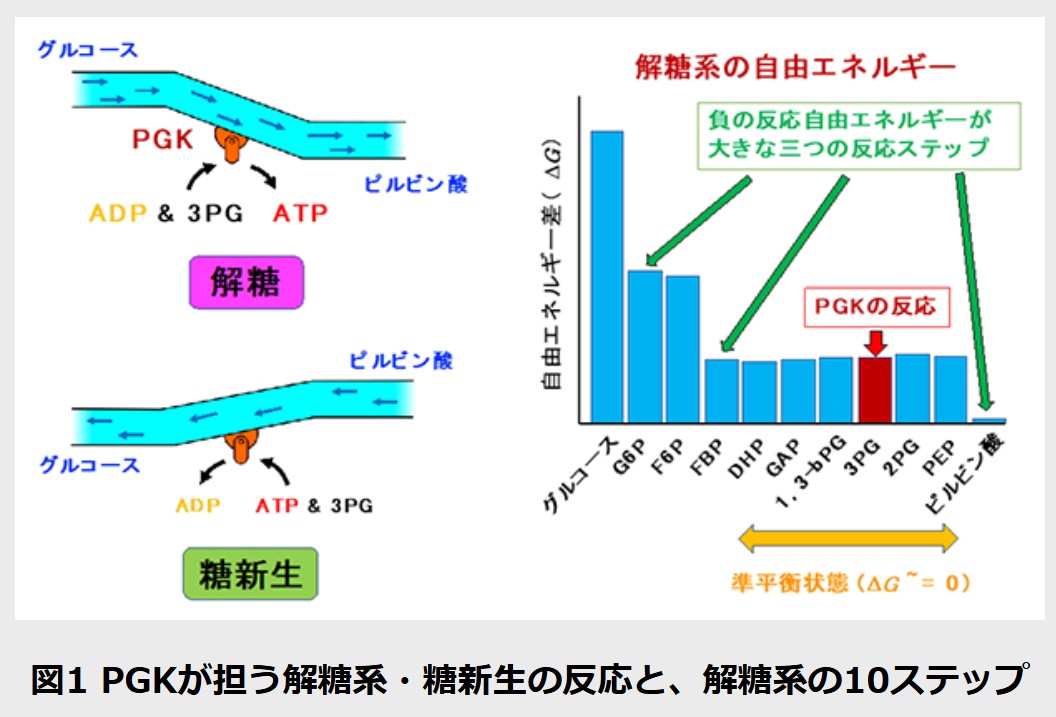

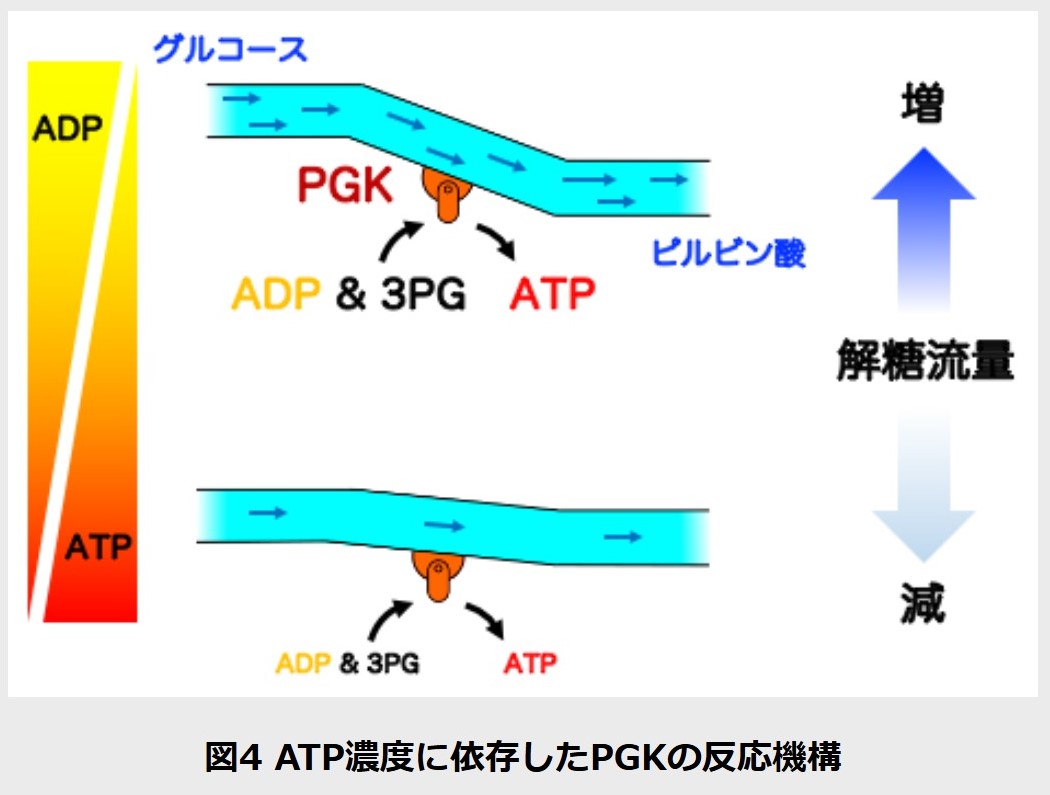

PGK�i�z�X�z�O���Z�����_�L�i�[�[�j�͏����t��Ԃ̂���1,3-bPG�i1,3-�r�X�z�X�z�O���Z�����_�j����3PG�i3-�z�X�z�O���Z�����_�j�ւ̔�����S���A���̍�1���q��ATP����������B

PGK�́A�A�f�m�V�����_�iADP�j[1]�Ƀ����_��t�����邱�ƂŁAATP����������B

���̍ہA���Y���Ƃ���3-�z�X�z�O���Z�����_�i3PG�j�������ɂ�����B

PGK��ADP���������Ă���ƁA3PG�̌����͂́AADP���������Ă��Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׂ�2�{���x�キ�Ȃ�i�������Ă��Ȃ��ꍇ��1/2���x�ɂȂ�j�A�t��ATP���������Ă���ꍇ�́AATP���������Ă��Ȃ��ꍇ�Ɣ�ׁA1.4�{���x�����Ȃ邱�Ƃ����������B

����́A3PG��ADP���������Ă����PGK�Ɍ������ɂ����i���̋������j�A�t��ATP���������Ă���Ƃ�茋�����₷���i���̋������j�Ȃ邱�Ƃ�\���Ă���B

ATP�̔Z�x���Ⴂ�ꍇ�ɂ�ADP��3PG�̕��̋�������3PG��PGK����̉𗣂𑣐i���AATP�̔Z�x�������ꍇ�́AATP��3PG�̐��̋�������3PG�̉𗣂��ꕔ�}�����邱�Ƃ����������B

���Ȃ킿�APGK��ATP�����𑣐i���ׂ��ł�ADP������Ԃ𑝂₵�č���������i�߁A�����łȂ��ꍇ��3PG��������x���������邱�Ƃō����������i�݂����Ȃ��悤�Ɏ��g�̔����𐧌䂵�Ă��邱�ƂɂȂ�B

�ȏ�̌��ʂ���APGK�͍זE����ATP�̔Z�x�����m���A��������������I�݂ɗ��p���邱�ƂŁA���ʂ��R���g���[�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

���p�Fhttps://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201902211686679009

�O���R�[�X�A����1(GLUT1)�̓q�g���t�O���R�[�X�A���`�����t�@�~���[��13�����o�[��1�ł���,�q�g�Ԍ������Ŕ�������ƍl������B��̃O���R�[�X�A���̂ł���B

GLUT1��,�����̒`�����Ƃ̑��ݍ�p����Ė��̌����X�y�N�g����-�A�N�`�������̂ɂ�����A�_�N�g�ɌŒ肳��Ă��邱�Ƃ�������Ă��邪,GLUT1�̑��̏W�c���q�g�Ԍ������ɂ����݂��邩�ǂ����͒��ׂ��Ă��Ȃ��B

GLUT1�͐Ԍ��������w�ɂ����Ă��̂悤�ȏd�v�Ȗ������ʂ���,���ꂪ�S���`������10%���琬��̂�,�P�ꗱ�q�ǐՂ�p���ĐԌ���GLUT1�̃T�u�W�c��]�����邱�Ƃ��s�����B

�����Ԍ����\�ʏ�̌X��AlexaFluor488�W��GLUT1���q�̊g�U�����j�^�[���邱�Ƃɂ��,GLUT1��3�̈قȂ�T�u�W�c�肷�邱�Ƃ��ł����B

��v�ȃT�u�W�c�̈ړ��x�̓A�j�I���A���̂̂���Ɨގ����Ă��邪,�o���h3�͂��ړ����ł��Œ肳�ꂽ�T�u�W�c�����݂���B

�����̌�������,GLUT1�̖�65%�̓o���h3�Ɠ����܂��͂����炭�����`���������̂ɑ��݂��邪,�c���1/3�͑��̍זE���i�A���J�[���`���������̂Ǝ��R�Ɋg�U�܂��͑��ݍ�p���Ă���ƌ��_�����B

���p�FWikipedia

�O���R�[�X�̕��q�͋ɐ���L���邽�߁A���̖���ʉ߂���̂ɂ͓��ʂȖ��A���^���p�N����K�v�Ƃ���B

GLUT�́A12�ђʌ^�̖����ݐ��^���p�N���ŁA�A�~�m���[�ƃJ���{�L�V�����[�̗������זE���̍זE�����ɏo�Ă���B

GLUT�^���p�N�́A���ݔz�����f���ɏ]���O���R�[�X����їގ��̃w�L�\�[�X��A������B

��������A�g�����X�|�[�^�[����������ʂ�1���������A�זE�̊O���܂��͓����̂����ꂩ�ɘI�o�����Ă��邱�Ƃ����_�ł���B

�ЂƂ̌������ʂɃO���R�[�X����������ƍ\���̕ω����U������A�O���R�[�X��A�����Ė��̔��Α��ɕ��o����B

�����̃O���R�[�X��]���Ɏ�荞��GLUT1�̓C���X�����ł��������邪�C���X�����̗L���Ɋւ�炸GLUT1�͍זE����ɑ��݂��ăO���R�[�X����荞�ށB

�َ��g�D�ɍL���������Ă���B

���l�ł́A�Ԍ����ōł����p�x�ɔ������Ă���A�܂����t�]�֖�̂悤�Ȋ֖�g�D�̓���זE�ɂ��������Ă���B

�������A���ׂĂ̍זE�ŁA�ċz���ێ����Ă����̂ɕK�v�ȍŒ���̃O���R�[�X��荞�݂ɐ[���ւ���Ă���B

�זE���ɂ����閧�x�́A�O���R�[�X�Z�x��������Ƒ������A�O���R�[�X�Z�x��������ƌ�������B

2025.5.21

�ڎ���

���p�Fhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jslab/33/1/33_12/_pdf

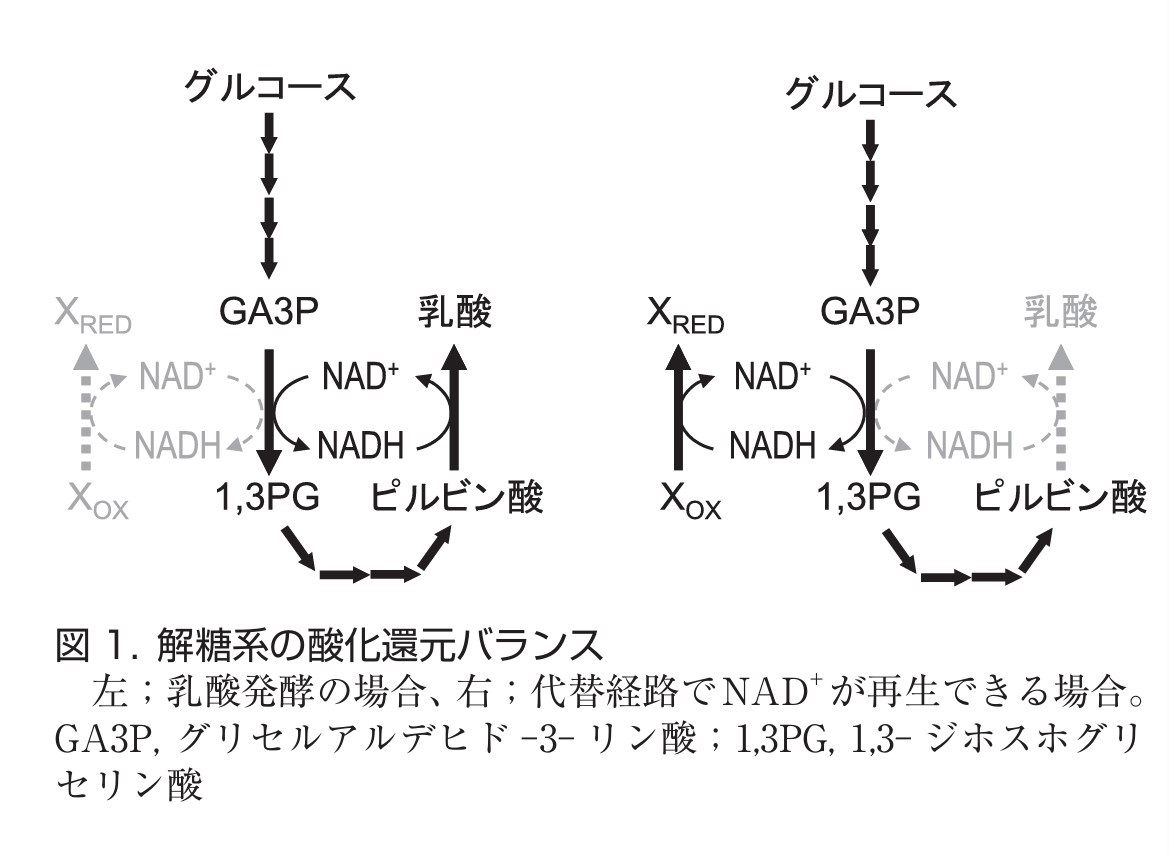

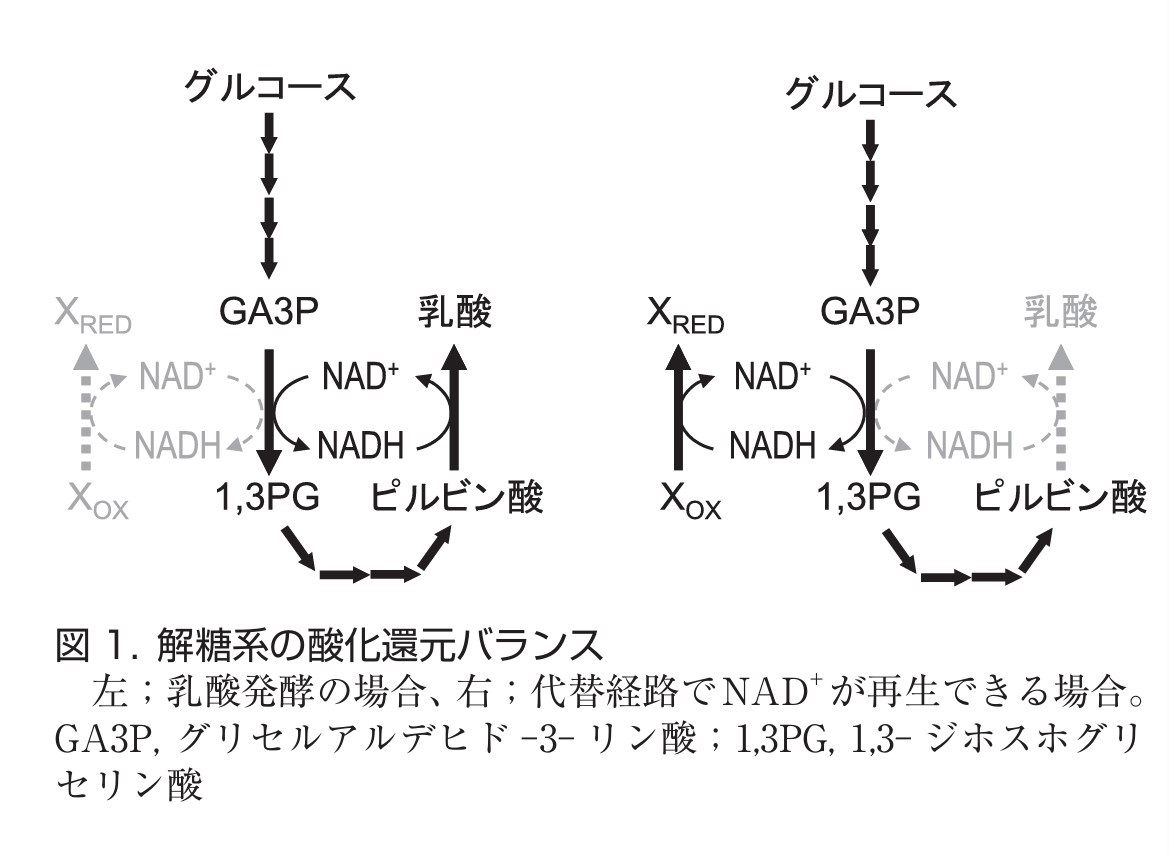

���_�ۂ����_�Y����͉̂n��GAPDH�̔����ŊҌ������NAD+��LDH�̔����ōĐ����邽�߂ł���B

�����̓��_�ۂ͎_�f��d�q��e�̂Ƃ���NADH���_�����Đ�����NADHoxidase�������Ă���B

NADHoxidase�ɂ͉ߎ_�����f��������̂�����ANADHperoxidase�ɂ�鏈�����ǂ����Ȃ���Ήߎ_�����f���~�ς��邪�A�ߎ_�����f����́A�S�C�I�����G�}����t�F���g�������ɂ��A�������������Ő��������q�h���L�V���W�J����������B

���_�ۂ͑R����@�\�Ƃ���NADHperoxidase�̑��A�w���ˑ����̃J�^���[�[��}���K���ˑ����̃J�^���[�[�������Ă���B

***************************************************

�_�f�����ʂɂ���Ԍ����זE���ł́A���̂悤�ȋ@�\������Ɛ��@����B

***************************************************

2025.6.18

�ڎ���

���t�̌o�H�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤�B

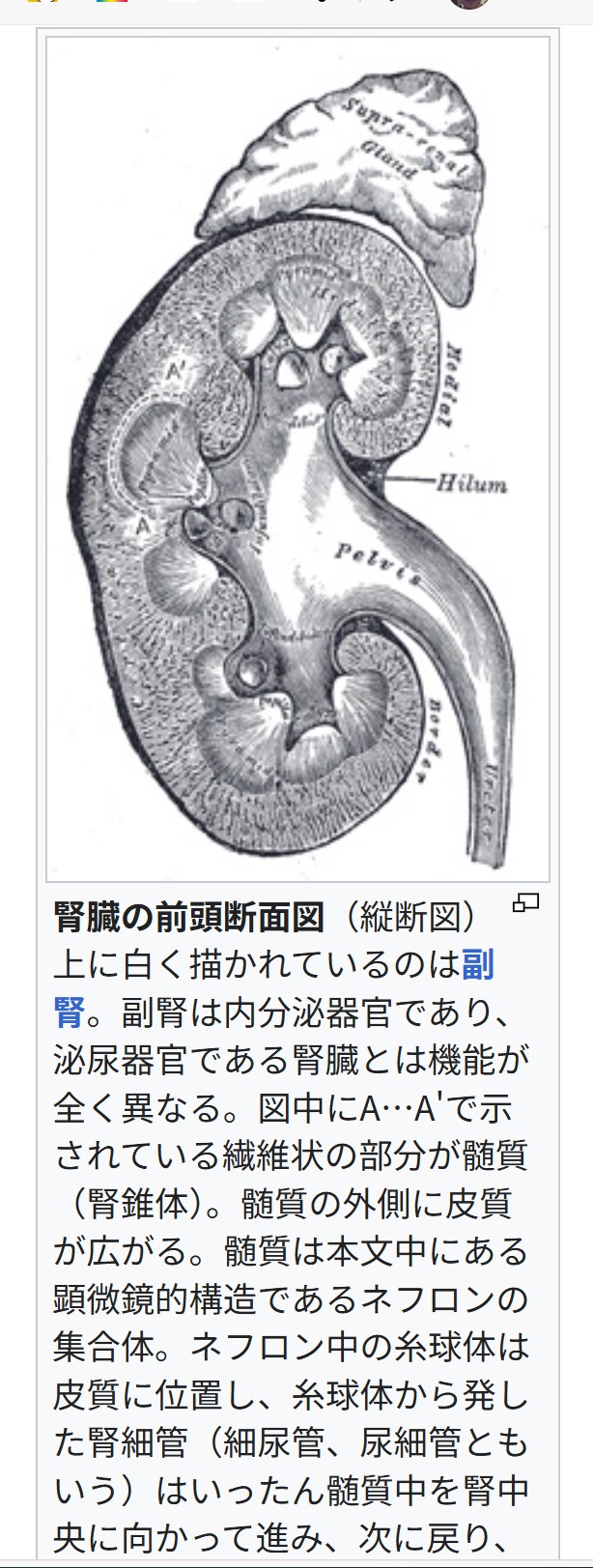

���p�FWikipedia

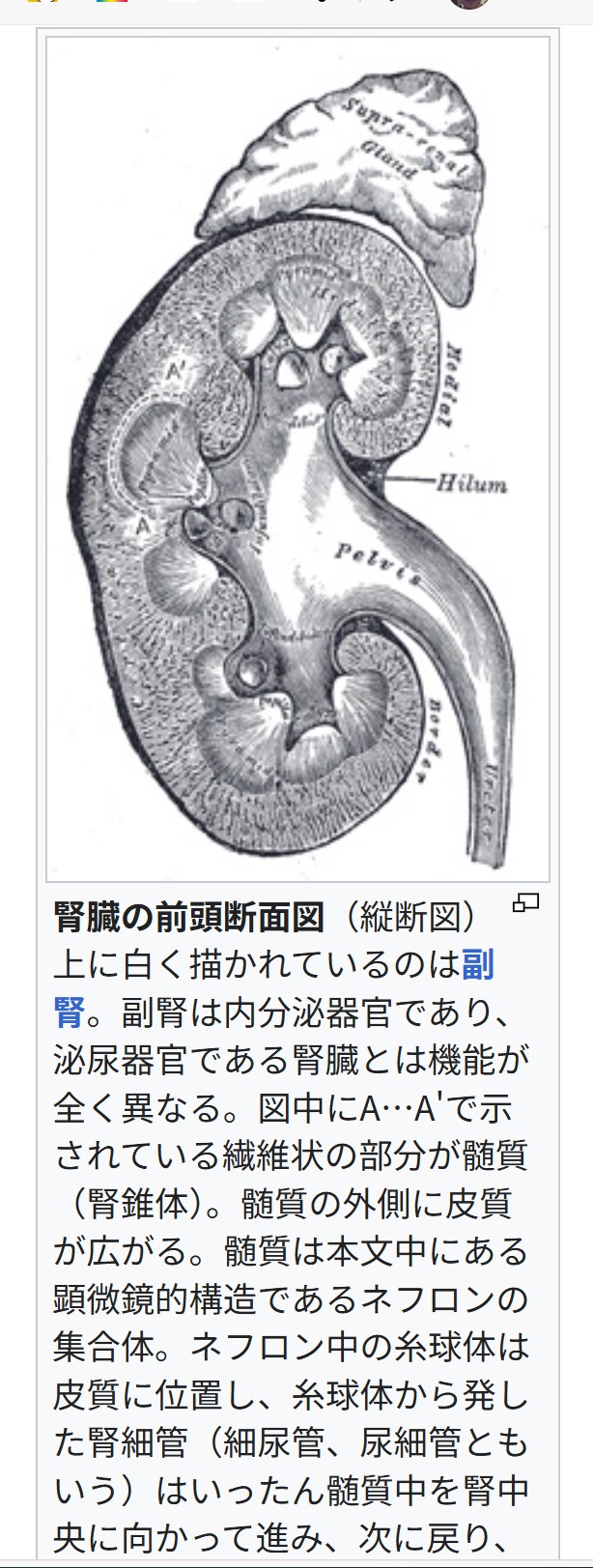

�q�g�̗��t���͑̏d�̖�0.3%���߂����A�S���o�ʂ�20-25%�������B

�t�����ʂ�800-1200ml/���ł���B

�����킸���ȕ������t�����̂̃K�X�����A�h�{�E�V�p�������ɗp�����邪�A�قƂ�ǂ͎����̂ł��h�߂�ړI�Ƃ���B

�t���ɗ�������قڂ��ׂĂ̌��t�́A�哮�����璼�ڕ����t�����ɗR�����A���o���錌�t�͉���Ö��ɓ���t�Ö����o��B

�t���L�̋@�\�ɊW����̂́A�A���ד����A�t���́i�����́j�A�A�o�ד����A�A�ǎ��͖э��ǁA�A�ǎ��͐Ö��ł���B

�����̂�ʉ߂��錌�t���h�߂ɊW����͂�3��ށA���Ȃ킿�����A�Z�����A�����̔X���ł���B

���̒��ōł������̂������ł���A����Ɍ����P���Z�����Ǝ����̔X�����R����B

���������A10mmHg�̗L���h�߈��������B

����ɂ��A200���̎����̂����킹��1���������150���b�g���̌��t�������̂��h�߂����B

�t�������瑗���Ă������t�́A�э��ǂ��o�R���Đt���́i�}���s�[�M���́j�ɓ���B

�`�����ȊO�̌��������͈�x�{�[�}���X�����h�߂����B

���̗ʂ͒ʉߌ��t��10%�ŁA�h�߂��ꂽ�t�̂͌��A�i�A�̌����j�ƂȂ�B

���A��1����150���b�g������邪�A�A�ƂȂ�͖̂�1%�ŁA�c���99%�͍הA�ǂōċz�������B

���A�̂����L�������i�S�ẴO���R�[�X�A95%�̐�����і��@���ށj�͐t�ǂ��o�R�A�c��4%�̐��E���@���ނ͏W���ǂ��o�R���A�ċz������Đt�Ö��ɖ߂�A�Ăѐg�̂̌����ɂ̂�B

�c���������i�A�A1����1.5���b�g�����x�j�͐t�ǂ��o�Đt᱂ɏW�܂�A�A�ǂ��o�R�����N���ɔr�o�����B

����i�g���E���̍ċz���ʂ̒��߂́A���ʔA�ǂ�W���ǂōs���A�R���A�z�������iADH�j��A���h�X�e�����AANP�Ȃǂ̃z���������֗^����B

�Đ����₷���A�ǂɑ��A�����̂͑������Ă��Đ����Ȃ��ׁA�@�\�s�S�⑹���Ɋׂ����ꍇ�͉����y�уJ���E���̐����A�l�H���͂��K�v�ƂȂ�B

����l�͐t���ɕ��ׂ�^���鉖���ێ�ʂ��������߁A���ׂ�������₷���A�m�炸�m�炸�̂����ɐt���Ƀ_���[�W��^���Ă���ꍇ������B

�t���ɂ͓������p������B

�܂��A�t�������ʂ̒ቺ�ɔ������ĖT�����̍זE��背�j���傷�邱�ƂŃ��j���E�A���W�I�e���V���E�A���h�X�e�����n �����A�����A�A�ʂ߂��Ă���B

�����ɁA���NJg����p��L����v���X�^�O�����W�����Y�o����A�t�����̒��߂Ɋ֗^���Ă���B

����̓A���W�I�e���V��II�ɂ�錌�ǎ��k��p���t�����ɋy�Ȃ��悤�ɒ��߂���Ӗ�������B

���ɔA�NJԎ��זE�ŃG���X���|�G�`���債�A�����ł̐Ԍ����̎Y����������B

���̂��߁A�t�����ŔA�ǂ����Q�����ƕn���ɂȂ邱�Ƃ�����i�t���n���j�B

�Ō�ɕ��b��B�z�������͔A�ǂɍ�p���ăr�^�~��D�̊��������N�����A�����J���V�E���̏㏸��p��S���B

2025.6.19

�ڎ���

���p�Fhttps://ameblo.jp/hanamaru-sensei/entry-12805059127.html

�э��ǂ̂���Ƃ���ɁA�э��ǂƓ����悤�Ƀ����p�ǂ��Ԗڂ̂悤�ɕ��z���Ă���A�]���Ȑ�����������Ă��܂��B

�����p�ǂ͍������Ȃ��瑾���Ȃ�A�S���̋߂��̐Ö��ɍ������Ă��܂��B

�э��ǂ���o��������9���͖э��ǂɕԂ�܂����A1���̓����p�ǂɓ����čŌ�S���ɖ߂�܂��B

���p�Fhttps://ameblo.jp/rose-de-sally/entry-12257024235.html

���p�FWikipedia

************************************************************

�Ԍ����͒��a��7-8��m�A������2��m���قǂ̗��ʒ��������~�Տ�

************************************************************

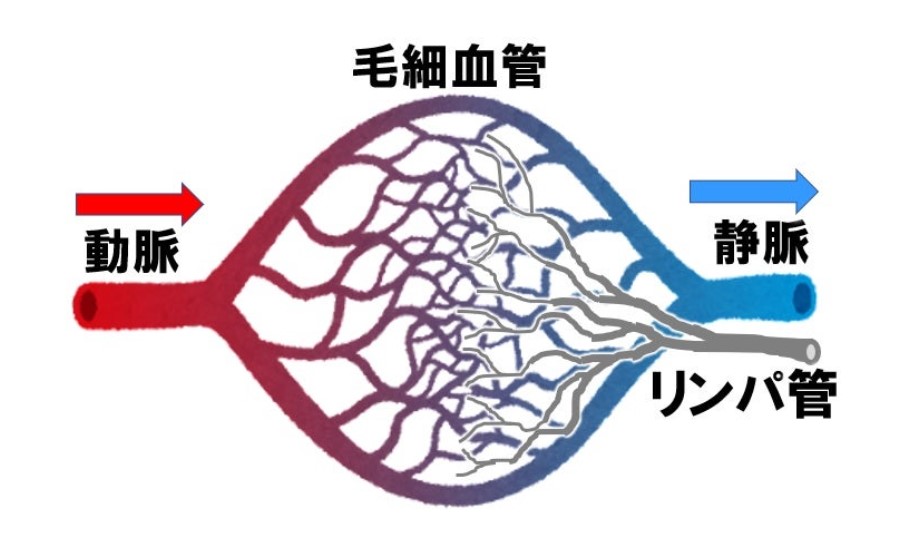

�э��ǂ̑�����5?20��m�A������7��m�O��ŐԌ������悤�₭���蔲������B

�ǂ̌�����0.5��m�ł���K�X�̊g�U�ɏ\���Ȕ����ł���B

�X�̒����͒ʏ�50��m���Ȃ��قǂł���B

�����ׂ̍����ǂ͐g�̒��̌��ǂ̖�90%�ȏ�����߁A��������10��km����B

�э��ǂ̕ǂ̍\���͂�����1�w�̓���Ƃ��̊�ꖌ����Ȃ�A�����ʂ��āA���t�Ƒg�D�̊Ԃ̕��������i���Ɏ_�f�Ɠ�_���Y�f�j���s����B

�э��ǂ̕ǂ͌��t�Ƒg�D�̕��������̏�ł���B���̕ǂ����낢��ȕ������߂����鐫���Ȃ����\�͂ߐ��ipermeability�j�Ƃ����B

��ʂɒ`�����̂悤�ȍ����q�����́A�э��Ǖǂ����R�ɓ��߂ł��Ȃ��B

�������Č����̃R���C�h�Z�����������A���ꂪ�э��ǂ̓������Ȃ��Ă���B�����������ɂ́A�l�X�ȍ����q�������э��Ǖǂ�ʉ߂���B

�����q�����̒ʉ߂͏����q�����̒ʉ߂Ƃ͋@�\���قȂ�ƍl�����Ă���B

�p���[�f�̐��̊w�����L���x������Ă���B

���̐��ł͓���זE�̈��ݍ��ݏ��E�ɂ���ĉt�H�����ݍ��݁A������^��Ŕ��Α��̕\�ʂɂ͂��o���Ƃ����@�\�ɂ���č����q���э��Ǖǂ�ʉ߂�����Ƃ����l�����ł���B

���̍l�����ɂ͔��_������A����זE����ʂ����ǂ����荂���q��������ʉ߂���Ƃ����l����������B

�������͖э��ǂ̓���זE�̊j���͕��Ɉ�ߐ��̍E������Ēʉ߂���ƍl�����Ă���B

���������э��ǂ̊O�ɐZ������@�\�ɂ͑����̐ڒ����q���֗^���Ă���B

���i�K�Ƃ��ăZ�N���`�������Ă��锒�������A���Ǖ��ʂ̌��Ǔ��炪��������ʂ̃^�C�v�̃Z�N���`���ƁA��������Ă�邭��������B

���̌��ʁA�������͓���Ɍy���S�����Č����ɉ������悤�ɂȂ�A���[�����O�������N�����B

���i�K�Ƃ��ē���\�ʂ�ICAM-1�Ɣ������̃C���e�O���������łɌ������A����זE�Ɗ�ꖌ�̈ꕔ�ɍE�������J���Č��ǂ̊O�Ɉړ�����B

���n�����Ԍ����͍������猌�Ǔ��Ɉړ����A���t�z�ɂ���Ĕx����g�D�E�g�D����x������B

���p�F������Ȏ��ȑ�w�����q��ÃZ���^�[�u�݂ǂ�̋u�v

���g�D�́A���͂��k�����Ɠ��o�̊C�ȍ��ɑ�ʂ���A�C�Ȏ��߂��g�D�������ƌ����܂��B

�����́A���̎��͂𑖂��Ă��鍜�Ӊ����ǁi�h�{�����j�ƍ����̒����𑖂��Ă��錌�ǁi���S�Ö��j�̊ԂŃl�b�g���[�N���\�����Ă���Ö����Ƃ������ǂ̌��Ԃɂ���܂��B

�����́A�Ö����ƊO���זE�A��ꖌ�A����זE����Ȃ�O�w�\���ɂ���Ċu�Ă��Ă���A�������זE���܂ތ��t�זE�Ƒ�������������\������܂��B

�������זE�����݂�����������ɍs���鍜����ԐF���ƌĂт܂��B

���l�ł͐ԐF���͋����A�]���A���W���Ȃǂ̔�������A�ō��A�Z���A�������[�Ȃǂ̊C�ȏ�g�D�Ɍ����Ă��܂��B

���t�זE�́A�_�f�^�����s���Ԍ����A�����h��E�Ɖu������S���������A���t�ÌŁE�~���Ɋւ�錌���̂R������܂��B

�����͌`�Ԃ��@�\���قȂ�܂����A�S�Ĉ�̑������זE����Y������܂��B

���������Ɉړ��������n�������t�זE�̎����͒Z���A���̈��퐬�l�ł͏�ɑ������s���A����������萔�̕ۂK�v������܂��B

����瑢���́A�������זE�A�����������A�����đ������q�̂R�̗v�f�ňێ�����Ă��܂��B

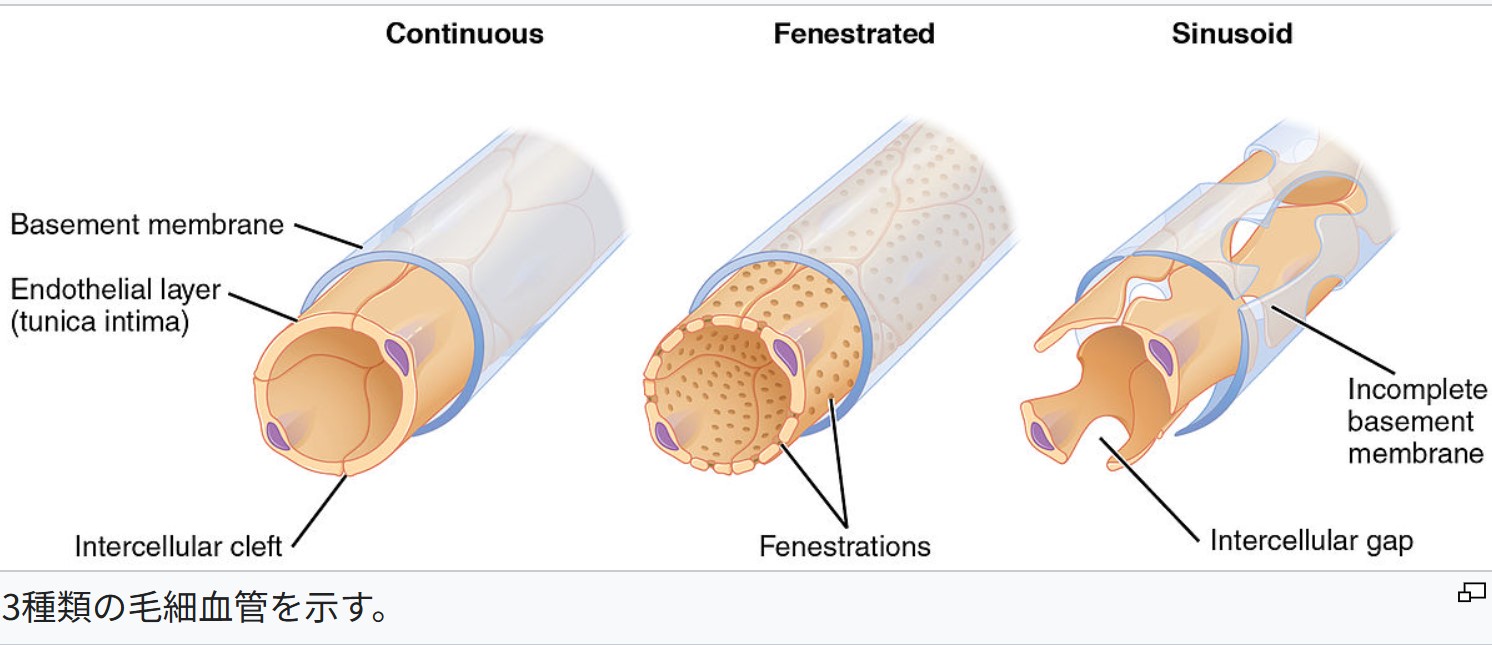

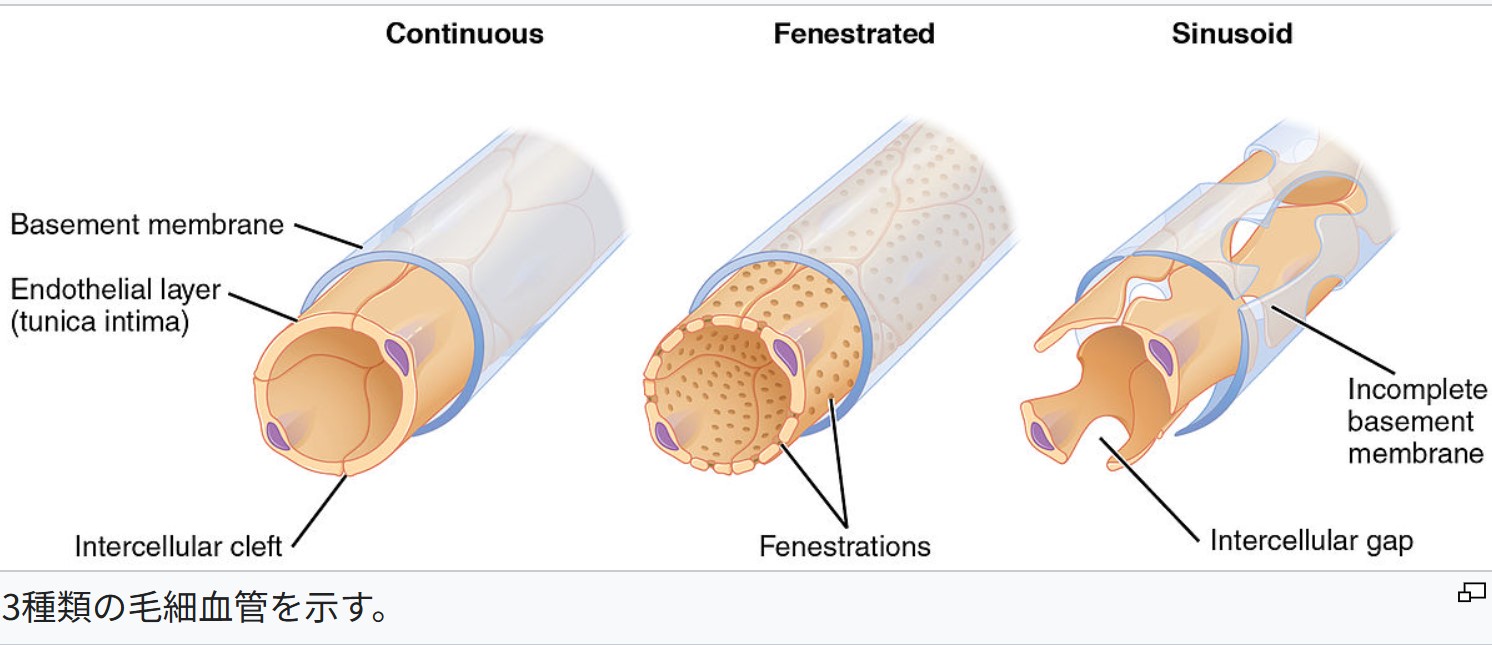

�э��ǂ�3��ނ���B

���p�FWikipedia

�ʏ�͍ד�������̌��t�͖э��ǂ֗����������čאÖ��֗��o����B�������t���̎����̂Ɩ喬�n�͕W���I�z��Ƃ͈قȂ�B

�P�D�A�����э���

�ؑg�D�A�畆�A�����g�D�A�x�A�O����B�A���B�A�_�o�g�D�Ȃǂɑ��݂���B

�זE���͔����Ȃ��Ă�100-200nm�̌��������葋�͋Ă��Ȃ��B

�אڂ���זE�Ƃ̋��E�̂Ƃ���ŗ��זE�̉����߂���Ԃ�悤�ɕӉ��Ђ������邱�Ƃ������B

����זE�̊O���͊��S�Ɋ�ꖌ�Ŏ�芪�����B

����זE�̊Ԃɂ͖������������݂��邪���̒��x�͊튯�ɂ���ĈقȂ�B

����זE�̍זE���������ė������ɋ��啪�q�̃g�����X�T�C�g�[�V�X�����������̏��E���F�߂���B

���q�ʂ�1kDa�ȏ�̐��n���̕����͂قƂ�nj��NJO�Ɉڍs�ł��Ȃ��B

����זE�̍זE���ɗn������Ō��Ǖǂ߂���e���������������A�A�����э��ǂ̓���זE�̕����̓��߂̓s�m�T�C�g�[�V�X���E�܂��͍זE�Ԍ��܂��͍זE���т����Ŗ������ꂽ�ʘH��3�̌o�H�̂��������ꂩ�ɂ���ċN����B

�A�����э��ǂ̓���זE�ɂ͔��a��6.7�`8.0nm�̏��E��20�`28nm�̑傫�Ȍ��̒ʘH�̑��݂�������Ă��邪�A���ꂼ���U�w�I�ɂǂ̍\���ɑ�������̂��͖��炩�ł͂Ȃ��B

�ᕪ�q�������͐e�����������Ă����E�����R�ɒʉ߂ł���̂ŘA�����э��ǂł����Ă����ߐ��͍����B

�Q�D�L�����э���

�t���A���ǁA�����p�A������B�ȂǑg�D�ƌ��t�Ԃł̐v���ȕ���������K�v�Ƃ��鑟��ł݂���B

����זE�̊j���͕��ȊO�̕��������ɔ����i����20�`60nm�j�A�����̂܂邢�A�a50?80nm�̍E(pore)�܂��͑�(fenestration)�������Ă���B

���ɂ͔����u�����\���Ă���̂���ʓI�ł��邪�t�����̂ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B

�������э��ǂł͊j���͕��̂ӂ���݂���זE����(cytoplasmic crests)�����U���������A����ɂ���đ������z����̈悪������Ă���B