もどる

野尻抱影の世界

古い昔の本に、「天体と宇宙」というのがある。著者、野尻抱影。とてもなつかしい。

この本の中に、こういう記述があった。

アンターレスの体積は、太陽の約3600万倍もあるのに、質量は太陽のただ30倍にすぎない。従ってその密度は実験室で作れる真空以下の希薄さである。

太陽を作っている物質は、だいたい1立方メートルにつき重さ約1トンだが、ベテルギウスの物質は1立方メートルにつき重さ約1オンスの30分の1しかない。

それで超巨星の内部は、ほとんどからっぽに近い赤い真空といえる。

.jpg)

目 次

2020.3.21

2020.3.22

2020.3.21

目次へ

そこで、現在のデータを使って計算してみたいと思う。

引用:Wikipedia アンタレス、ベテルギウス、太陽

アンタレス

距離 約 550 光年(約 170 パーセク)

絶対等級 (MV) -5.2

半径 800から900 Rsun

質量 15.5 Msun

自転速度 20km/s

スペクトル分類 M1.5Iab-Ib

表面温度 3500K

ベテルギウス

距離 642.53 ± 146.77 光年(197 ± 45 パーセク)

絶対等級 (MV) -5.5

半径 887 ± 203 Rsunまたは955 ± 217 Rsun

質量 11.6+5.0-3.9 Msun

表面重力 -0.5 (log g)

自転周期 5 km/s

スペクトル分類 M1-M2Ia-Iab

光度 90,000 - 150,000 Lsun

表面温度 3,590 K

年齢 800 - 850 万年

太陽

直径 1392000 km(NASA)

1392038±20 km(NAOJ)

地球との直径比 (dS/dE) 109.2

半径 Rsun: 6.9551×10^5 km

表面積 6.07877×10^12 km2

体積 1.40927×10^18 km3

質量 Msun: 1.9891×10^30 kg

地球との相対質量 333404.2

平均密度 1.411 g/cm3

地球との相対密度 0.26

水との相対密度 1.409

表面重力 274 m/s2

相対表面重力 27.9 G

脱出速度 6.177×105 m/s

自転周期 27日6時間36分(赤道)

28日4時間48分(緯度30度)

30日19時間12分(緯度60度)

31日19時間12分(緯度75度)

スペクトル分類 G2V

絶対等級 (H) +4.82m

光度 Lsun: 3.85×1026 W

赤道傾斜角 7.25 °

表面温度 5772 K

中心温度 1.57×10^7 K

コロナの温度 2×10^6 K

光球の組成

水素 73.46 %

ヘリウム 24.85 %

酸素 0.77 %

炭素 0.29 %

鉄 0.15 %

ネオン 0.12 %

その他 0.11 %

窒素 0.09 %

ケイ素 0.07 %

マグネシウム 0.05 %

硫黄 0.04 %

アンタレスの体積Vantaresは、

半径 800から900 Rsun

Rsun=6.9551×10^5 km=6.9551*10^10cm

Vantares=4/3*π*半径^3=4/3*π*(800*6.9551*10^10)^3

=7.21*10^41cm3

アンタレスの質量Mantaresは、

Mantares=15.5Msun

Msun=1.9891*10^30kg=1.9891*10^33g

Mantares=15.5*1.9891*10^33g

アンタレスの平均密度Dantaresは、

Dantares=Mantares/Vantares=15.5*1.9891*10^33g/(7.21*10^41cm3)

=15.5*1.9891/7.21*10^-8 g/cm3

=4.27*10^-8 g/cm3

一方、太陽の平均密度Dsun=1.411g/cm3

Dsun=Msun/Vsun

Msun=1.9891*10^30kg=1.9891*10^33g

Vsun=1.40927*10^18km3=1.40927*10^(18+15)cm3

Dsun=1.9891*10^33g/(1.40927*10^(18+15)cm3)=1.9891/1.40927*10^(33-33) g/cm3

=1.4114 g/cm3

太陽の計算結果は一致している。

「アンターレスの体積は、太陽の約3600万倍もあるのに、質量は太陽のただ30倍にすぎない。」とあるが、

Vantares/Vsun=7.21*10^41cm3/1.40927*10^33cm3=5.11*10^8

体積は太陽の約5億倍、質量は太陽の15.5倍になる。

アンタレスの1cm3中に、水素原子が何個入るだろうか。

Mhydrogen=1.67*10^-23g

Dantares=4.27*10^-8 g/cm3

Dantares/Mhydrogen=(4.27*10^-8 g/cm3)/(1.67*10^-23g)=2.55*10^15

2.55*10^15/10^12=2.55*10^3

2500兆個!もある。

2020.3.22

目次へ

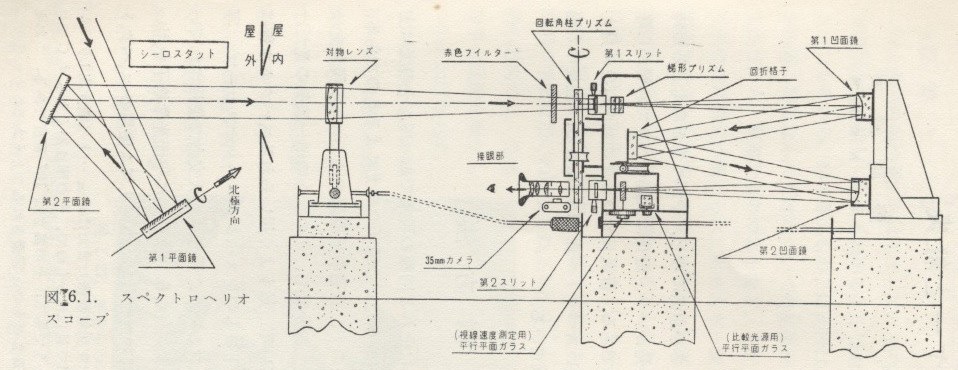

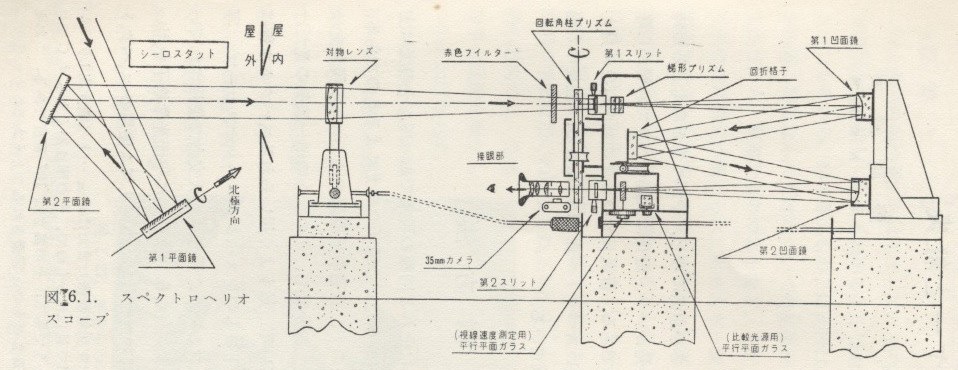

「驚くべき分光太陽写真儀」

スペクトルの写真をとる分光写真儀は、これは大望遠鏡に連接して、惑星や恒星のスペクトルを取るのに用いられる。

しかし最も驚くべき器械は、ウィルソン山天文台のヘール教授が発明した分光太陽写真儀である。

これはまず分光器のスリットで太陽の像を細く切りとり、その光を後方のプリズムで分解して、スペクトルをその後方の板面に作らせる。

この板にはいっそう細い第二スリットがあって、スペクトルのほかの光をしめ出し、一本の線だけを通過させるので、単一の光になる。

そこで、この光で第二スリットの後方にある写真の感光板に第一スリットからはいる像を写す。

そして第一スリットで太陽の像をすべらせ、同じ速度で感光板をすべらせると、遂には太陽の完全な丸い象の写真ができる。

その時にえらんだスペクトル線によって、たとえば水素の光だけによれば、太陽面の水素ガスがどういうふうに分布しているかがわかる。ふつうの太陽写真では黒点と白斑だけしか映らない。

この発明によって太陽物理学は急速に進歩した。ヘールは更に太陽をじかに観察する分光太陽鏡をも発明した。

太陽の像を実験室まで導く装置がヘリオスタット(太陽鏡)で、太陽の動きと共に回転する。それを改良し像が動かぬようにしたのがシーロスタットでスペクトル研究に用いる。

引用:http://prc.nao.ac.jp/prc_arc/arc_news/arc_news271.pdf

spectrohelioscope

このスペクトロヘリオスコープは太陽分光写真儀室の南側にあった2枚の鏡を用いたシーロスタットから太陽光を入れている。

このスペクトロヘリオスコープの分光器は建物の中のピア(光学素子のコンクリート製の台)に光学機器が置かれた大型のものであるから、建物がなくなれば分光器として保管することは無理で、個々の光学素子として保存されなければならない。

はじめに

.jpg)

.jpg)