���ǂ�

�����̏��ǂ��

------------------------------------------

2021.3.5���j��

�Z���狭�����߂�ꂽ�u�����̏�v�i�g�c�����A���C��w�o�ŕ��j��ǂݎn�߂��B

���w������ɖ߂��ēǂ�ł���B�ʔ����B

--------------------------------------

.jpg)

--------------------------------------

�ځ@��

�l�C�s�A��e�̌v�Z

�����̌v�Z

�~�����̌v�Z

�O�p���̌v�Z

�l�C�s�A��e�̌v�Z

�ڎ���

527�y�[�W�ɏ�����Ă��邱�ƁF

�w����y=10^x�ɂ��āA

�O���t��̓_�i0,1�j�ɂ�����ڐ��̌X��K���A

���悻�@K=2.3026

�ŗ^�����邱�Ƃ��킩�����B

���m�Ɍ����ƁA

X=0����1/65536�����i���̐��������ւ̑�����h���A

h=0.00003513527

�ŁA���҂̔�h/x��

K=2.30263505472

�ɂȂ�B

�Ƃ������ƂŁA�������炪�킩��Ȃ��Ƃ��낾���A

10^(1/K)=10^(1/2.3026)

���A���ʂ̐��i�l�C�s�A���j�ɂȂ�Ƃ����B

�m���ɁA10^(1/2.3026)=2.71826423 �E�E�E�E�@�l�C�s�A��e�Ɏ��Ă�

�����ŁA�����̊�b���v���o���Čv�Z���Ă݂��B

y=10^x

������y'�Ƃ��āA

y'=(10^(x+h)-10^x)/h

�@=(10^x*10^h-10^x)/h

�@=10^x(10^h-1))/h

x=0�̂Ƃ�

y'=(10^h-1))/h

�@

h�@�@�@�@�@�@y'

0.1...............2.589254118

0.01.............2.329299227

0.001...........2.30523807

0.0001.........2.3028501

0.00001.......2.302611

10^(1/2.302611)=2.718251245

�Ȃ�قǁI

y=2^x �Ȃ�ǂ���

y'=(2^(x+h)-2^x)/h

x=0�̂Ƃ�

y'=(2^h-1))/h

h�@�@�@�@�@�@y'

0.1..............0.7177346

0.01............0.695555004

0.001..........0.69338745

0.0001........0.6931711

0.00001......0.693148

2^(1/0.693148)=2.718278615

y=1.1^x �Ȃ�ǂ���

y'=(1.1^(x+h)-1.1^x)/h

x=0�̂Ƃ�

y'=(1.1^h-1))/h

h�@�@�@�@�@�@y'

0.1..............0.0957658271

0.01............0.095355613

0.001..........0.09531471

0.0001........0.09531

0.00001......0.09531

1.1^(1/0.09531)=2.718286957

�Ƃ������Ƃ́A

y=a^x�@�ɂ����āA

x=0�@�̂Ƃ��A

e=a^(1/y')

y=1^x �Ȃ�ǂ���

y'=(1^(x+h)-1^x)/h

x=0�̂Ƃ�

y'=(1^h-1))/h

h�@�@�@�@�@�@y'

0.1..............0

0.01............0

0.001..........0

0.0001........0

0.00001......0

1^(1/0)=error

�Ȃ�قǁI

�ł́A�}�C�i�X�l�́A

y=(-2)^x �Ȃ�ǂ���

y'=((-2)^(x+h)-(-2)^x)/h

x=0�̂Ƃ�

y'=((-2)^h-1))/h

h�@�@�@�@�@�@y'

0.1..............error

�Ȃ�قǁA�@a>1�@���������ȁB

�܂Ƃ߂�ƁA

------------------------------

�w����y=a^x�̓���y'�ɂ��āA

x=0�̂Ƃ��A

e=a^(1/y')

------------------------------

e=a^(1/y')�̗��ӂ����R�ΐ��ie���j�ɂ��āA

loge=loga^(1/y')

loge=1

loga^(1/y')=1/y'loga

�ƂȂ��āA

1=1/y'loga

y'=loga�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@

a=1.1�̂Ƃ��A

loga�͂ǂ������l�ɂȂ邾�낤���B

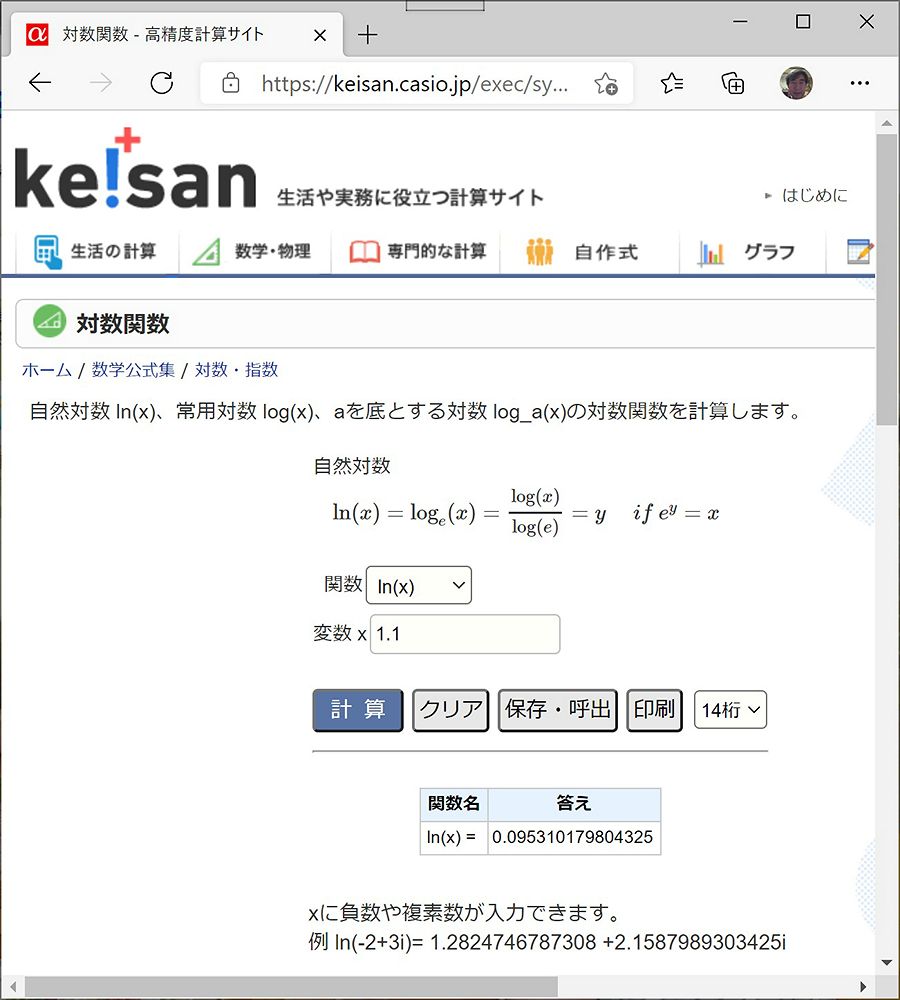

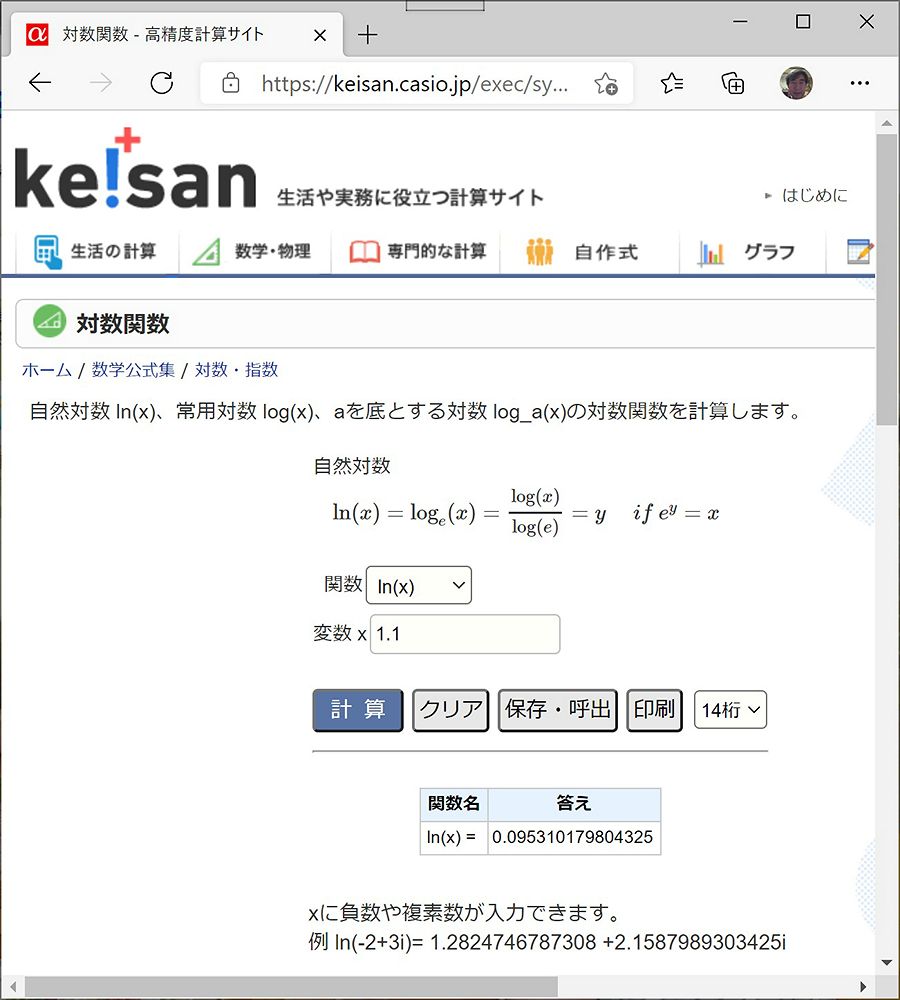

�ΐ����̌v�Z�T�C�g���g���ƁA

���p�Fhttps://keisan.casio.jp/exec/system/1260332465

�ΐ����̌v�Z

�ϐ����Ɂ@1.1�@�����āA

log1.1=0.095310179804325

1.1^(1/0.095310179804325)=2.718281829

e�̒l�ɋ߂Â��Ă���I

e=2.71828182846...

�w�����̔�������������ƁA

---------------------------

�C�ӂ�a>0�ɑ��āA

y=a^x �̓����́A

y'=a^xloga

---------------------------

x=0�@�̂Ƃ��A

y'=a^xloga=a^0loga=loga

y'=loga�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�A

�@�ɓ������A�n�j�B

�����̌v�Z

�ڎ���

e�̕��͂��̂��炢�ɂ��āA���悢�拕���̃y�[�W��ǂ�ł������B

2021.3.6�y�j��

���č����͋����̌v�Z�B

562�y�[�W��ǂ�ŁAEXCEL�Ōv�Z���Ă݂��B

���ڕW��

e^ix=i�@�̂Ƃ���x�̒l�����߂�B

���O��

x<<1�̂Ƃ��Ae^x�̎��̋ߎ��������藧�Bp.541,p560

e^x:=1+x+1/2x^2

x=ix�̂Ƃ��F

e^ix:=1-1/2x^2+ix

����1�i�K��

x=1/1024

e^(i/1024)=0.99999952316+i0.00097656250

e^(i/1024)����e^i�܂ŁA

e^(i/1024)^2=e^(i/512)�Ƃ����悤�ɏ���2�悵�Ď����Ƌ������v�Z���A

�Ō��e^i�����߂�ƁA

e^(i/1)=e^i=0.54030217061+i0.84147106834

����2�i�K��

e^i�̎���0.54030217061�Ƌ���0.00097656250�ɂ��āA

������2��+������2��́A

0.54030217061^2+0.84147106834^2=0.9999998031:=1

�Ƃ������Ƃ́A

��Βl��1�ia^2+b^2=1�j�ł��鋕��a+ib�ɑ��āA

����Ɋ|����� i �ƂȂ鋕��x+iy�́A

(a+ib)(x+iy)=i

x+iy=i/(a+ib)=i(a-ib)/((a+ib)(a-ib))=i(a-ib)/(a^2+b^2)=i(a-ib)/1=b+ia

x+iy=b+ia

�����ŁA

a+ib=b+ai�ł��邱�Ƃ𗘗p���āA

e^i�̎����Ƌ������������A

e^i�̎�����0�ɁA������1�ɋ߂Â��܂ŋߎ��v�Z���s���B

e^i=0.54030217061+i0.84147106834

�����Ƌ������������āA

0.84147106834+i0.54030217061

����ɋ߂��̂́Ae^(i/2)

�������|���Z����ƁAi�̋ߎ��l�ƂȂ邩��A

e^i*e^(i/2)=0.07073696355+i.99749499929

�ȉ����l�Ɍv�Z���Ă䂭�ƁA

e^i*e^(i/2)*e^(i/16)*e^(i/128)=0.00048357718+i0.99999987869

������0�ɋ߂Â��A������1�ɋ߂Â��Ă���B

e^(i/128)�̎��̌v�Z�́A

e^(i/?)=0.99999987869+i0.00048357718

e^i*e^(i/2)*e^(i/16)*e^(i/128)*e^(i/?)=0.00000000000+i0.99999999123:=i1

�ƂȂ��āA����������Ȃ�0�ɋ߂Â��A����������Ȃ�1�ɋ߂Â��B

�܂�A

e^i*e^(i/2)*e^(i/16)*e^(i/128)*e^(i/?):=i1

e^i(1+1/2+1/16+1/128+1/?):=i1

�Ƃ������Ƃ́A

e^ix=i�@�ɂȂ�̂́A

x=1+1/2+1/16+1/128+1/? �̂Ƃ��B

�����ŁA

1+1/2+1/16+1/128+1/?�̒l�́A

1.57079607712

���Ȃ킿�A��/2=1.57079632680�ɋ߂Â��B

�����ʁ�

e^(i*��/2)=i

���ӂ�2�悵�āA

e^i��=i^2=-1

����ŁA��ɐi�߂�B

------------------------------------

�~�����̌v�Z

�ڎ���

���āA403�y�[�W�ɏ]���ĉ~�������v�Z����ƁA

���a1�̒P�ʉ~�ƁA��(6*2^n)�p�`�̊W�́A�O�����̒藝�ɂ��A

�~�̒��S���猷a_n�ƌ����_�܂ł̒�����x �A���̓_���甼�a1�܂ł̒�����y�Ƃ���(x+y=1)�A

1^2=(a_n/2)^2+x^2�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@

a_(n+1)^2=(a_n/2)^2+y^2�E�E�E�E�A

�A-�@

a_(n+1)^2=1-x^2+y^2

y=1-x��������ƁA

a_(n+1)^2=1-x^2+(1-x)^2=2-2x

�E�E�E�E�B

�@���A

x=��(1-(a_n/2)^2)=��(1-a_n^2/4)

������B�ɑ�����āA

a_(n+1)^2=2-2x=2-2��(1-a_n^2/4)=2-��(4-4(a_n^2/4))=2-��(4-a_n^2)

�]���āA

a_(n+1)=��(2-��(4-a_n^2))

�������A���̌v�Z���Ōv�Z���Ă䂭�ƁA

n=49152���猅���������������B

�����ŁA405�y�[�W�ɏ]���A

���ꕪ�q�ɓ�����(2+��(4-a_n^2))���|����ƁA

a_(n+1)=��(2-��(4-a_n^2))*��(2+��(4-a_n^2))/��(2+��(4-a_n^2))

�@�@�@�@=��(2^2-(4-a_n^2))/��(2+��(4-a_n^2))

�@�@�@�@=��(a_n^2)/��(2+��(4-a_n^2))

�@�@�@�@=a_n/��(2+��(4-a_n^2))

����Ōv�Z����ƁA

n=1572864�܂Ō��������Ȃ��B

�����ʁ�

�����͂����܂ŁB

------------------------------------

�O�p���̌v�Z

�ڎ���

582�y�[�W�ɐi�ށB

���f�����ʏ�̒P�ʉ~�ɂ��āB

��Βl��1�ł��镡�f����Z�ŕ\���ƁA

Z=A+iB,�@�@|Z|=��(A^2+B^2)=1

�����Ƌ����p�O�p�`�̒�ӂƑΕӂƂ݂Ȃ��ƁA�Εӂ͌��_��Z�����Ԓ����ƂȂ�B

���̒����Ǝ����i��Ӂj������p���Ƃŕ\���ƁA

sin��=B/1=B

cos��=A/1=A

���������āA

Z=A;+iB=cos��+isinB

���āA�����Ő�قnjv�Z����������EXCEL�ɖ߂��āA

������cos�ƁA������sin�����W�A���Ƃ��Čv�Z���Ă݂�ƁA

�����ɏ����_�ȉ�6���T��5���܂ň�v���Ă���B

�܂�A

e^i��=cos��+isin��

�����͂����܂ŁB

2021.3.12���j��

x�����W�A���ŕ\���ƁAe^ix=cosx+isinx�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�ł́A���̏ؖ��́H

�e�C���[�W�J��̕��������Ƃ�����B

���p�Fhttps://manabitimes.jp/math/1001

���l=���̂����_�ł̓�������v�Z�����l�̖����a

�e�C���[�̒藝�F

�@f(x)��a<=x<=b�ɂ����āA

�@n������\�ȂƂ��A

�@f(b) =��_(k=0,n-1)f'k(a)(b-a)^k/k! + f'n(c)(b-a)^n/n!

�@����c(a < c < b)�����݂���B

���ϒl�̒藝�̈�ʉ��ł���Ƃ����B

���ϒl�̒藝�F

�@���[a,b]�ŘA���A(a,b)�Ŕ����\�Ȋ�f(x)�ɑ��āA

�@ (f(b)-f(a))/(b-a) = f'(c)

�@����c���A���[a,b]�ɑ��݂���B

�@f(b) = f'(c)(b-a) + f(a)

�@f(b)

n=1�̂Ƃ�

f(b)=f(a)+f'(c)(b-a)

n=2�̂Ƃ�

f(b)=f(a)+f'(a)(b-a)+f''(c)(b-a)^2/2!

�͂��߂�

.jpg)