百人一首の勉強

14:26 2023/08/28

引用:久保田正文 「百人一首の世界」文春文庫

久保田氏は膨大な資料を熟知し、自由な論理を展開して素人を納得させてくれる。

画像引用:https://kotobank.jp/word/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E4%B8%80%E9%A6%96-120975

***:天皇 **:天皇直系 *:貴族

天皇とその直系、貴族が多いが、それ以外の歌人と女流歌人が光彩を放っている。

貴族時代の栄華と苦悩から生まれた唯一無二の言葉が、千年を超えて心を打つ。

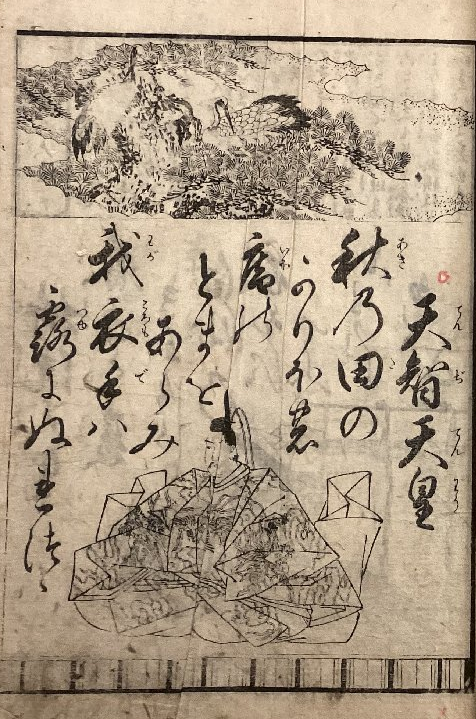

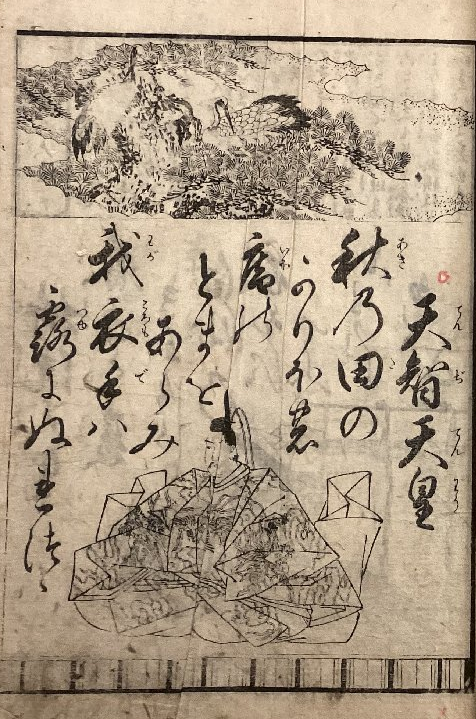

1***:?-671 天智天皇 第38代 藤原鎌足とはかり曽我氏を倒し、大化の改新を断行。

秋の田の刈り穂の庵の苫を粗み わが衣手は露にぬれつつ

推古天皇の摂政の聖徳太子が亡くなってから、曽我氏の勢力が皇室をしのぐほどになった。

推古天皇は後嗣を指名することなく崩御し、蘇我馬子の死後、子の蝦夷が馬子に替わって大臣になり、田村皇子を即位させて、舒明天皇とした。

舒明天皇の崩御後、皇后であった宝皇女が即位して、皇極天皇となり、曽我氏の勢力は更に甚だしくなった。

蝦夷の子の入鹿は、蘇我氏の血をひく大兄皇子を皇極天皇の次期天皇に擁立しようと望み、聖徳太子の血を引く山背大兄王一族を滅ぼした。

神祇を職とする一族の中臣鎌足は、蘇我氏の専横を憎み蘇我氏打倒の計画を密に進めた。

法興寺の打毬で、中大兄皇子の皮鞋が脱げたのを鎌足が拾って中大兄皇子へ捧げたのが縁となって2人は親しむようになった。

三韓(新羅、百済、高句麗)から進貢(三国の調)の使者が来日し、三国の調の儀式は朝廷で行われ、大臣の入鹿も出席する。中大兄皇子と鎌足はこれを好機として暗殺の実行を決めた。

入鹿からしてみれば、高句麗にならって権力を自己に集中させ、飛鳥の防衛に腐心して激動の東アジア国際情勢に乗りだそうとしていた矢先に、いきなり切り殺されてしまったことになる。

天智天皇は弟の大海人(おおあま)皇子を皇太子としたが、子に継がせるため子を太政大臣にし、大海人皇子は吉野に出家した。

天智天皇の崩御後、吉野に食料を送らせないという不穏な動きがあり、壬申の乱が起きた。

大海人皇子は戦いに勝ち、天武天皇に即位した。

2***:645-702 持統天皇 第41代 天武天皇に嫁ぎ、天皇の没後、即位。藤原京をつくった。

春すぎて夏来にけらし白妙の 衣干すてふ天の香具山

天武天皇の崩御後に一旦頓挫した造営工事は、その皇后でもあった後継の持統天皇4年(690年)を境に再開され、4年後の694年に飛鳥浄御原宮(倭京)から宮を遷し藤原京は成立し、持統・文武・元明の三代にわたって居住した。

藤原京に居住した人口は、4 - 5万人と見られ、その多くは貴人や官人とその関係者や、夫役として徴集された人々、百姓だった。

自給自足できる本拠地から切り離された彼らは、食料や生活物資を外界に依存する日本初の都市生活者となった。

680年、天武天皇は皇后の病気平癒を願って薬師寺を建立を始め、6年後崩御した。

皇后は持統天皇に即位して697年、薬師寺は完成し、薬師三尊像が開眼したと伝えられる。

3:7C-8C 柿本人麻呂 宮廷歌人

あしびきの山鳥の尾のしだり尾の ながながし夜をひとりかも寝む

4:聖武天皇の代 山部赤人 宮廷歌人

田子の浦にうちいでて見れば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ

724年、聖武天皇に随行した山部赤人は、和歌の浦で歌を詠んだ。

和歌の浦潮満ちくれば潟をなみ 葦べをさしてたづ鳴き渡る

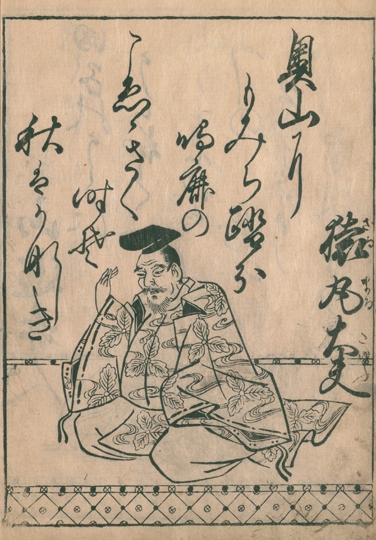

5:元明天皇の代 猿丸大夫 伝承上の人物

奥山にもみぢ踏み分け鳴く鹿の 声聞くときぞ秋はかなしき

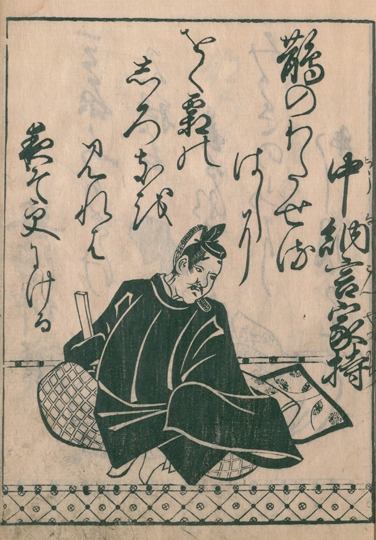

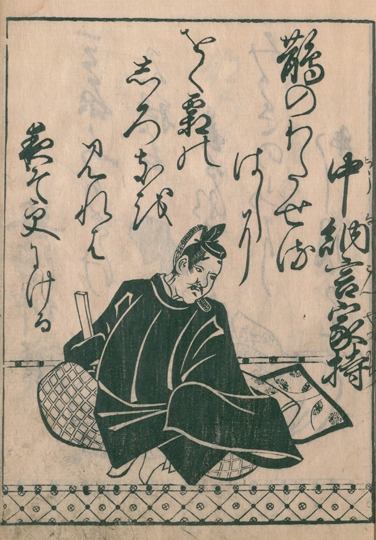

6*:?-785 中納言家持 大伴家持 官吏生活後、征東将軍になるも藤原氏から弾圧され、家持没後、藤原種継暗殺事件で大伴一族の主要人物処分。

かささぎの渡せる橋におく霜の 白きを見れば夜ぞふけにける

桓武天皇は藤原種継に政務を委ねられ、種継は山背国乙訓郡長岡の地への遷都を建議し、長岡の地を視察して長岡京の造宮使に任命され、事実上の遷都の責任者となった。

遷都後間もない延暦4年(785年)9月23日夜、種継は造宮監督中に矢で射られ、翌日薨去。桓武天皇が大和国に出かけた留守の間の事件だった。暗殺犯として大伴竹良らがまず捕縛され、取調べの末大伴継人・佐伯高成ら十数名が捕縛されて斬首となった。事件直前の8月28日に死去した大伴家持は首謀者として官籍から除名された。

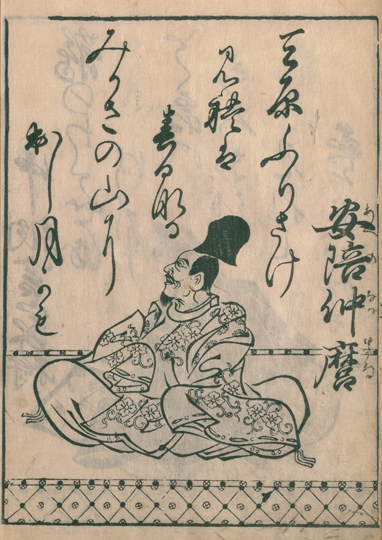

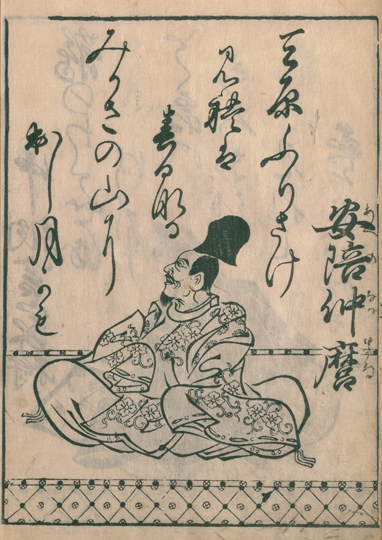

7:701-770 阿倍仲麻呂 16歳遣唐留学生、玄宗皇帝の代 李白と交友

天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山にいでし月かも

8:? 喜撰法師 出家して醍醐山に入り、宇治山に隠れ、仙人となった伝説。

わが庵は都の巽鹿ぞ住む 世をうぢ山と人はいふなり

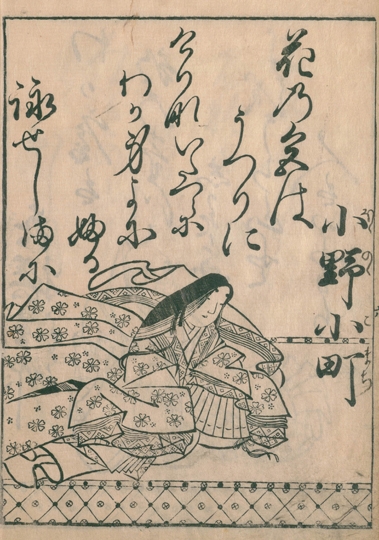

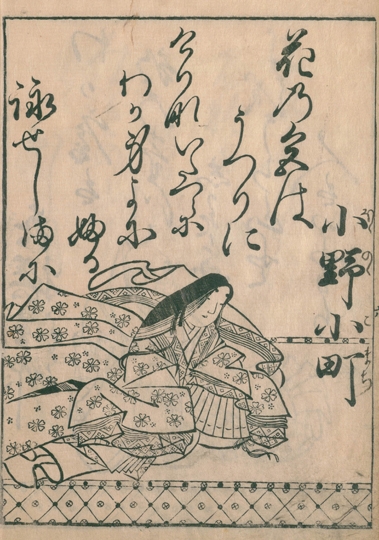

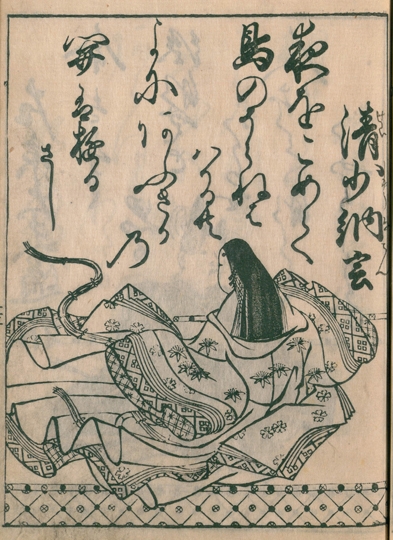

9:文徳-清和の代 小野小町 小野篁(11)の孫

花の色はうつりにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに

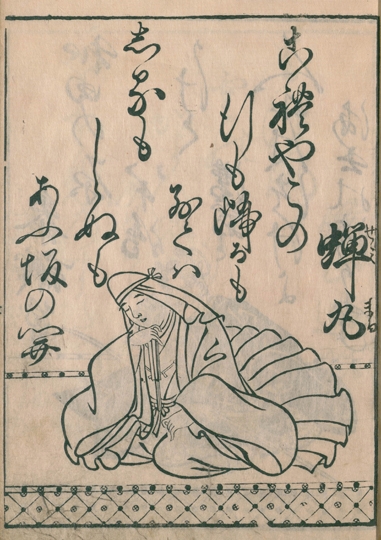

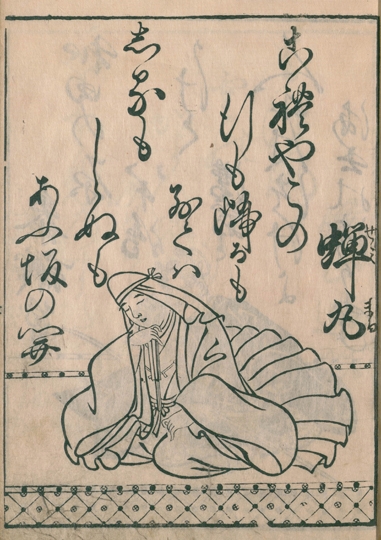

10:宇多天皇の代 蝉丸 宇多天皇の皇子の雑色

これやこの行くも帰るも別れては 知るも知らぬもあふ坂の関

11:802-852 参議篁 小野篁 遣唐諷刺の詩文を書き、隠岐の島に流された。

わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げよあまのつり舟

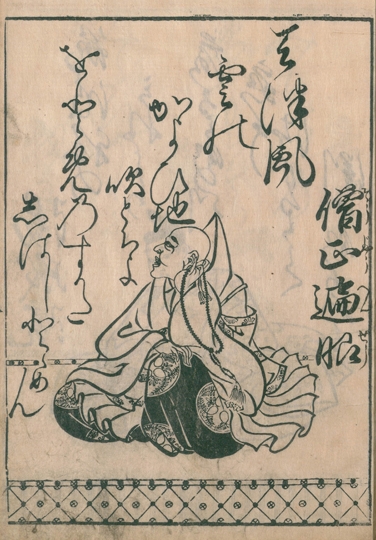

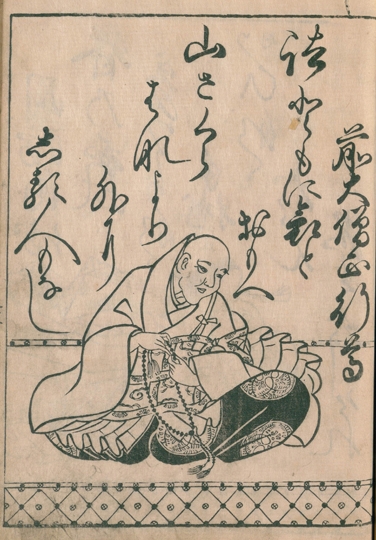

12**:816-890 僧正遍昭 桓武天皇の孫 仁明天皇に信任され、崩御後、剃髪して遍昭と号した。

天つ風雲のかよひ路吹きとぢよ をとめの姿しばしとどめむ

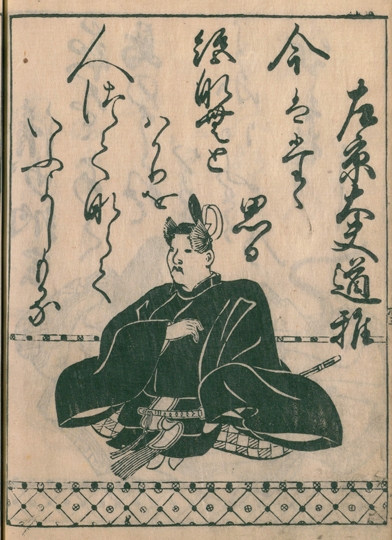

13***:868-949 陽成院 10歳第57代天皇 清和天皇の子 18歳光孝天皇に譲位

つくばねの峯より落つる男女川 恋ぞ積もりて淵となりぬる

(ばね みね)(みね みな)(つく おつる つもり)

14**:822-895 河原左大臣 源融 嵯峨天皇の子、仁明天皇の養子となって臣籍に下り、源姓となった。陽成天皇が狂病で退位後、継承を望んだが、臣籍のため拒絶された。

陸奥のしのぶもぢずり誰ゆゑに 乱れそめにし我ならなくに

15***:830-887 光孝天皇 第58代 任明天皇の第3子 陽成天皇の後

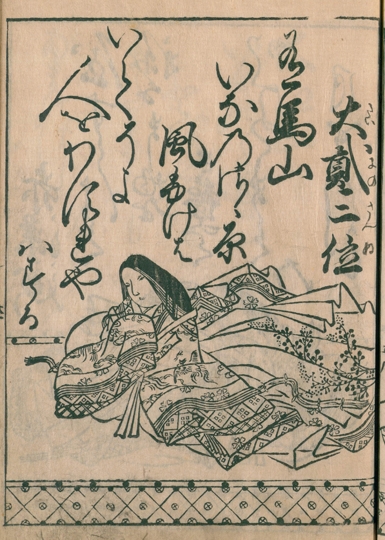

君がため春の野に出て若菜摘む わが衣手に雪は降りつつ

16**:818-893 中納言行平 在原行平 平城天皇の子の阿保親王の子 臣籍に入る 文徳天皇のころ須磨に流される。

立ち別れいなばの山の峯に生ふる まつとし聞かば今帰りこむ

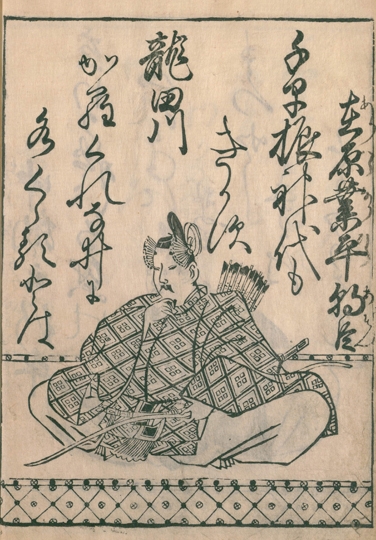

17**:?-901 在原業平朝臣 平城天皇の子の阿保親王の子 行平(16)の異母弟 母は桓武天皇の子 臣籍に入る。入内以前の二条の后との関係のため東国に下る。

ちはやぶる神代も聞かず龍田川 からくれなゐに水くくるとは

18*:?-901? 藤原敏行朝臣 清和、陽成、光孝(15)、宇多、醍醐の五朝に仕える。

住の江の岸による波夜さへや 夢のかよひ路人目よくらむ

19*:877?-939? 伊勢 伊勢守藤原継蔭の子、宇多天皇の后に仕え、天皇の子を生む。

難波潟みじかき蘆のふしの間も 逢はでこの世を過ぐしてよとや

20**:890-943 元良親王 陽成天皇の子

わびぬればいまはたおなじ難波なる みをつくしても逢はむとぞ思ふ

21**:? 素性法師 僧正遍照(12)の子、清和天皇に仕えたが父から法師を勧められた。

今こむといひしばかりに長月の 有明の月を待ち出でつるかな

22**:? 文屋康秀 天武天皇の子の長親王の末裔

吹くからに秋の草木のしをるれば むべ山風を嵐といふらむ

23**:?平安朝 大江千里 父音人は平城天皇の子の阿保親王の子で、在原行平(16)、業平(17)は叔父。

月みればちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど

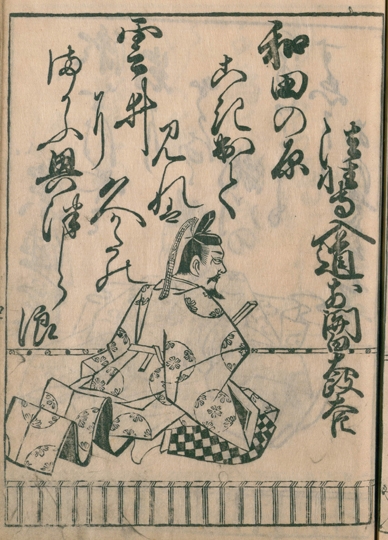

24*:845-903 菅家 菅原道真 文章博士 宇多天皇の信任、醍醐天皇のとき右大臣、藤原氏の陰謀により太宰府に流される。

このたびは幣もとりあへず手向山 もみぢの錦神のまにまに

寛平9年(897年)6月に藤原時平が大納言兼左近衛大将、道真は権大納言兼右近衛大将に任ぜられた。7月に宇多天皇は敦仁親王(醍醐天皇)に譲位したが、道真を引き続き重用するよう強く醍醐天皇に求め、藤原時平と道真にのみ官奏執奏の特権を許した。

昌泰2年(899年)右大臣に昇進して、時平と道真が左右大臣として肩を並べた。道真は家が儒家であり家格が低いことと、出世につけて中傷が増えたため辞退したいと上申したが、悉く却下された。

翌昌泰3年(900年)には右近衛大将の辞意を示したが、これも却下された。

8月21日には祖父以来の文章・詩をまとめた家集を醍醐天皇に献上し、「尽く金」と激賞された。

昌泰4年(901年)正月に従二位に叙せられたが、天皇を廃立して娘婿の斉世親王を皇位に就けようと謀ったとして、1月25日に大宰員外帥に左遷された。

宇多上皇はこれを聞き醍醐天皇にとりなそうとしたが、衛士に阻まれて参内できず、また道真の弟子であった蔵人頭藤原菅根が取り次がなかったため、参内を天皇は知らなかった。

時平は文章家としての道真を高く評価していた。道真の失脚は、単に時平の陰謀によるものではなく、道真に反感を持っていた多くの貴族層の同意があったと考えられる。

太宰府への移動はすべて自費によって支弁し、左遷後は俸給や従者も与えられず、政務にあたることも禁じられた。

太宰府浄妙院で謹慎していたが、左遷から2年後の延喜3年(903年)2月25日に太宰府で薨去し、安楽寺に葬られた。享年59。

衣食住もままならず窮死に追い込まれたわけであり、緩慢な死罪に等しい。

25*:873-932? 三条右大臣 藤原定方

名にしおはば逢坂山のさねかづら 人に知られで来るよしもがな

26*:880-949 貞信公 藤原忠平 関白藤原基経の四男 従駕歌人、醍醐天皇のとき関白。

小倉山峯のもみじ葉心あらば 今ひとたびのみゆき待たなむ

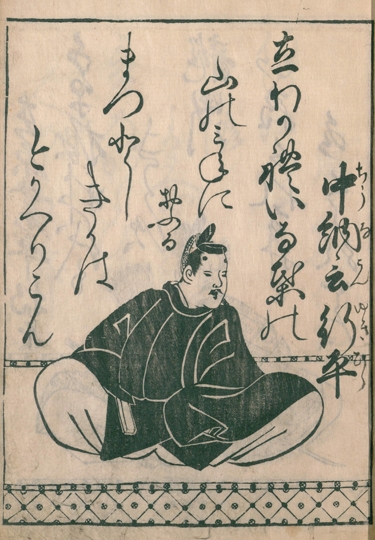

27*:877-933 中納言兼輔 藤原兼輔 左大臣藤原冬嗣の曽孫

みかの原分きて流るる泉川 いつ見きとてか恋しかるらむ

28**:?-939? 源宗干むねゆき朝臣 光孝天皇(15)の子是忠親王の子

山里は冬ぞさびしさまさりける 人めも草もかれぬとおもへば

29:? 凡河内おおしこうち躬恒 下級官

心あてに折らばや折らむ初霜の 置きまどはせる白菊の花

30:?貞観-延喜 壬生忠峯 摂津大目 下級官

有り明けのつれなく見えし別れより 暁ばかり憂きものはなし

31*:? 坂上是則 坂上田村麻呂の四代の孫好蔭の子 蹴鞠206回連続蹴り

朝ぼらけ有明けの月と見るまでに 吉野の里に降れる白雪

32:?-920 春道列樹つらき 文章生

山川に風のかけたる柵は 流れもあへぬ紅葉なりけり

33*:?-905? 紀友則 貫之(35)とは従兄弟 大内記 古今集選者のひとり

久かたの光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ

34*:? 藤原興風おきかぜ 官位は低かった 下総大掾だいじょう

誰をかも知る人にせむ高砂の 松も昔の友ならなくに

35*:?-945 紀貫之 武内宿祢の子孫 土佐日記の作者 木工権頭もくごんのかみ

人はいさ心も知らずふるさとは 花ぞ昔の香に匂ひける

36**:? 清原深養父ふかやぶ 舎人親王の末裔 清少納言(62)の曽祖父 琴の名手

夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを 雲のいづこに月宿るらむ

37**:?仁和の頃 文屋ふんや朝康 文屋康秀(22)の子

白露に風の吹きしく秋の野は 貫きとめぬ玉ぞ散りける

38*:? 右近 父は右近少将藤原季縄すえなわ、醍醐天皇の后に仕える。

忘らるる身をば思はず誓ひてし 人の命の惜しくもあるかな

39**:880-951 参議等ひとし 嵯峨天皇の曽孫

浅茅生の小野の篠原忍れど あまりてなどか人の恋しき

40**:?-990 平兼盛 光孝天皇(15)の子孫篤行の子、臣籍にくだり平氏を称した。

忍ぶれど色に出でにけりわが恋は 物や思ふと人の問ふまで

41*:? 壬生忠見みぶのただみ 摂津大目、生活は生涯苦しかった。

恋すてふわが名はまだき立ちにけり 人知れずこそ思ひそめしか

42*:908-990 清原元輔 下野守顕忠の子 肥後守、深養父(36)の孫、清少納言(62)の父。

契りきなかたみに袖を絞りつつ 末の松山波越さじとは

43*:906-943 権中納言敦忠あつただ 藤原敦忠 母は業平(17)の子在原棟梁の娘 38歳で亡くなる。

逢ひ見てののちの心に比ぶれば 昔は物を思はざりけり

44*:910?-966 中納言朝忠 藤原朝忠 父は藤原定方(25)

逢ふことの絶えてしなくば中々に 人をも身をも恨みざらまし

45*:924-972 賢徳公 藤原伊尹これただ 太政大臣

あはれとも言ふべき人は思ほえで 身のいたづらに成りぬべきかな

46:930?-1003? 曾禰好忠 円融院の遊びに招待なく現れ自負したため排斥された。

由良の戸を渡る舟人櫂を絶え 行方もしらぬ恋の道かな

47:?花山の頃 恵慶えぎょう法師 平兼盛(40)、源重之(48)、大中臣能宣(49)と交友。

八重葎しげれる宿のさびしきに 人こそ見えね秋は来にけり

48**:? 源重之 清和天皇の子貞元親王の孫 旅を好む。

風をいたみ岩うつ波のおのれのみ くだけて物を思ふころかな

49:921-991 大中臣能宣よしのぶ 父子三代にわたり神祇大副祭主

みかきもり衛士のたく火の夜は燃えて 昼は消えつつ物をこそ思へ

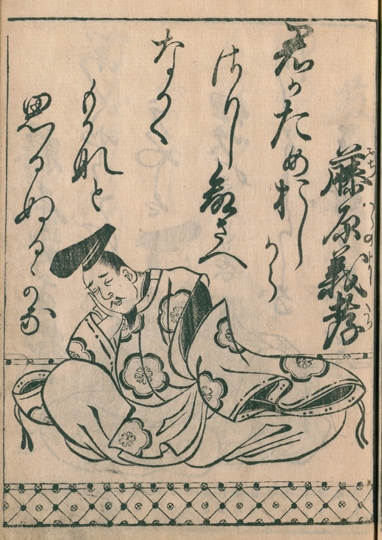

50*:954-974 藤原義孝 母は代明親王の娘

君がため惜しからざりし命さへ 長くもがなと思ひけるかな

51*:?-998 藤原実方さねかた朝臣 藤原行成と口論して一条天皇の機嫌を損ね陸奥守に左遷。

かくとだにえやはいぶきのさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを

52*:972-994 藤原道信朝臣 母は謙徳公伊尹(45)の娘

明けぬれば暮るるものとは知りながら なほ恨めしき朝ぼらけかな

53:?-995 右大将道綱母 藤原兼家の妻 右大将道綱を生んだ。蜻蛉日記の作者

嘆きつつひとり寝るよの明くるまは いかに久しきものとかは知る

54:?-996 儀同三司母 藤原道隆の妻 儀同三司藤原伊周これちかを生んだ。

忘れじのゆく末まではかたければ 今日を限りの命ともがな

55*:966-1041 大納言公任きんとう 藤原公任 藤原道長の全盛期に活躍した四納言のひとり、権大納言に進み正二位になったのち、出家。

滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ

56:? 和泉式部 和泉守橘道貞の妻 小式部内侍(60)の母 和泉式部日記の作者。

あらざらむこの世のほかの思ひ出に 今ひとたびの逢ふこともがな

57:978?-1016? 紫式部 藤原為時の娘 源氏物語、紫式部日記の作者

めぐり逢ひて見しやそれともわかぬ間に 雲隠れにし夜半の月かな

58:? 大弐三位さんみ 紫式部(57)の娘 正三位太宰大弐高階成章の妻

有馬山猪名の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやはする

59:? 赤染衛門 母は平兼盛の妻 妊娠したまま離別し赤染時用ときもちに再嫁。

やすらはで寝なましものをさ夜更けて 傾ぶくまでの月を見しかな

60:?-1025? 小式部内侍 和泉式部(56)の娘 宮中賢所(内侍所)の掌侍

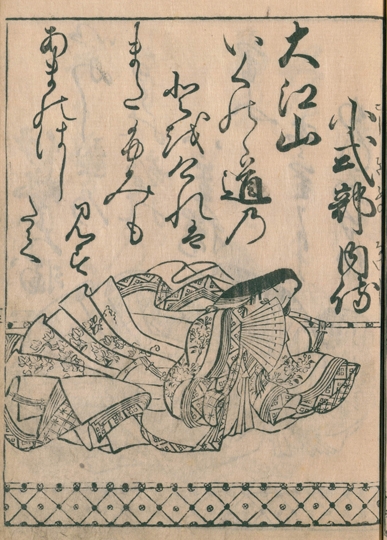

大江山生野の道の遠ければ まだ文も見ず天の橋立

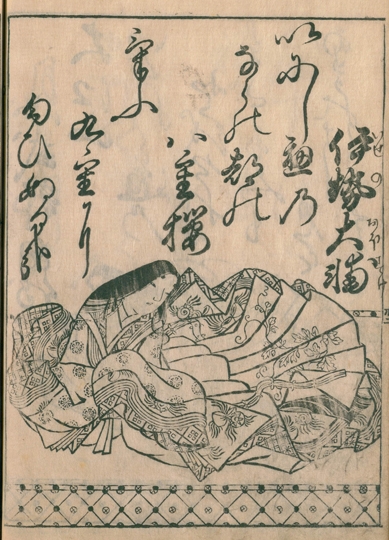

61:? 伊勢大輔 神祇伯祭主大中臣輔親の娘

いにしへの奈良の都の八重桜 今日九重に匂ひぬるかな

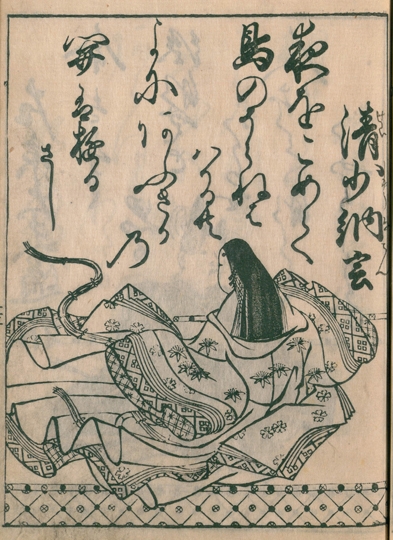

62:? 清少納言 清原深養父(36)の曽孫の清原元輔(43)の娘

夜をこめて鳥のそら音ははかるとも よに逢坂の関は許さじ

63*:992-1054 左京大夫道雅 三条天皇の皇女当子に通って逆鱗に触れ、当子は尼になった。

今はただ思ひ絶えなむとばかりを 人づてならで言ふよしもがな

64*:995-1044? 権中納言定頼 藤原公任(55)の子

朝ぼらけ宇治の川霧絶えだえに 現はれ渡る瀬々の網代木

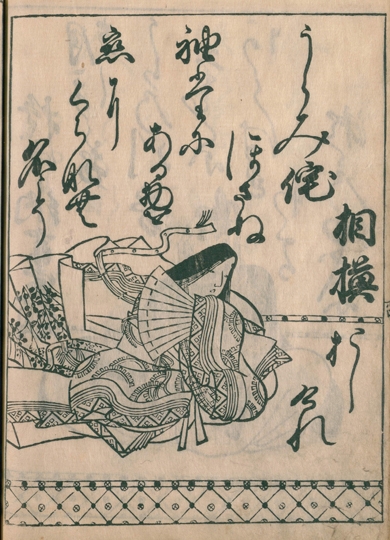

65:? 相模 父は源頼光 大江公資きみすけの妻となり相模へ下る。

恨みわび干さぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ

66**:1055-1135 前大僧正行尊 三条院の皇子小一条院敦明親王の孫の源基平の子、12歳で出家、延暦寺の座主、後、大僧正。

もろともにあはれと思へ山桜 花よりほかに知る人もなし

67*:? 周防内侍 周防守平継仲の娘

春の夜の夢ばかりなる手枕に かひなく立たむ名こそ惜しけれ

68***:976-1017 三条院 第67代三条天皇 冷泉天皇の子、在位5年で9歳の東宮(のちの後一条天皇)に譲る。

心にもあらでうき世に長らへば 恋しかるべき夜半の月かな

69:? 能因法師 藤原長能に歌を学ぶ、30歳で出家

嵐吹く三室の山のもみぢ葉は 竜田の川の錦なりけり

70:? 良ぜん法師 山城国愛宕おたぎ郡大原に住む。

さびしさに宿を立ち出でて眺むれば いづくもおなじ秋の夕暮

71*:1016-1097 大納言経信つねのぶ 源経信、白河天皇のとき三船の才と呼ばれた。

夕されば門田の稲葉訪れて 蘆のまろ屋に秋風ぞ吹く

72:? 祐子内親王家紀伊き 祐子内親王に仕えた。

音に聞く高師の浜のあだ浪は かけしや袖の濡れもこそすれ

73*:1041-1111 権中納言匡房まさふさ 大江匡房 赤染衛門(59)の曽孫、平等院建立の時、四足の大門を北向きに建てた古例を関白から訊ねられ、那蘭陀寺、西明寺、六波羅と即答した。

高砂の尾上の桜咲きにけり 外山の霞立たずもあらなむ

74*:1055-1129 源俊頼朝臣 大納言経信(71)の子

憂かりける人を初瀬の山おろしよ 激しかれとは祈らぬものを

75*:?-1142 藤原基俊 右大臣俊家の子

契りおきしさせもが露を命にて あはれ今年の秋も住ぬめり

76*:1097-1164 法性寺入道前関白太政大臣 藤原忠通 関白忠実の子、66歳出家

わたの原漕ぎ出でてみれば久方の 雲井にまがふ沖つ白波

77***:1119-1164 崇徳院 第75代天皇 鳥羽天皇の子、3歳の近衛天皇に譲位。鳥羽本院没後の乱で後白河天皇に敗れ讃岐に流された。

瀬を速み岩にせかるる滝川の 別れても末に逢はむとぞ思ふ

78**:?-1112 源兼昌 敦実親王六代の孫

淡路島通ふ千鳥の鳴く声に いく夜寝覚めぬ須磨の関守

79*:1090-1155 左京大夫顕輔あきすけ 藤原顕輔、父から柿本人麿の画を譲り受けた。

秋風にたなびく雲の絶間より 漏れ出づる月の影のさやけさ

80:? 待賢門院堀河 鳥羽天皇の皇后になった待賢門院に仕えた。

長からむ心も知らず黒髪の 乱れて今朝は物をこそ思へ

81*:1139-1191 後徳大寺左大臣 藤原実定 祖父の藤原実能を徳大寺左大臣と呼んだ。

ほととぎす鳴きつる方を眺むれば ただ有明の月ぞ残れる

82*:? 道因法師 俗名藤原敦頼

思ひわびさても命は有るものを 憂きに絶へぬは涙なりけり

83*:1114-1204 皇太后宮大夫俊成 藤原定家(97)の父

世の中よ道こそなけれ思ひ入る 山の奥にも鹿ぞ鳴くなる

84*:1104-1177 藤原清輔朝臣 藤原顕輔(79)の子

ながらへばまたこの頃や忍ばれむ 憂しと見し世ぞ今は恋しき

85*:? 俊恵法師 源俊頼(74)の子 祖父は大納言経信(71) 弟子は鴨長明。

夜もすがら物思ふころは明けやらで 閨の隙さへつれなかりけり

86*:1118-1190 西行法師 藤原秀郷の後裔 鳥羽上皇の北面の武士の時23歳で出家。

嘆けとて月やは物を思はする かこち顔なるわが涙かな

87*:?-1202 寂蓮法師 藤原定長 藤原俊成(83)の弟俊海の子 俊成の再婚後出家。

村雨の露もまだ干ぬ真木の葉に 霧立ち昇る秋の夕暮れ

88*:? 皇嘉門院別当 崇徳天皇の中宮皇嘉門院の別当 源俊隆の娘

難波江の芦のかりねのひとよゆゑ みを尽くしてや恋ひ渡るべき

89**:?=1201 式子内親王 後白河天皇の三女 母は藤原季成の娘、殷富門院(90)と同腹。

玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば 忍ぶることの弱りもぞする

90*:? 殷富門院大輔 藤原信成の娘 後白河天皇の第一女内親王に仕えた。

見せばやな雄島のあまの袖だにも 濡れにぞ濡れし色は変わらず

91*:1169-1206 後京極摂政前太政大臣 藤原良経よしつね 関白九条兼実の子

きりぎりす鳴くや霜夜のさ莚に 衣かたしき独りかも寝む

92*:1141-1217 二条院讃岐 源頼政の娘 後白河天皇の第一子に仕えた。

わが袖は潮干に見えぬ沖の石の 人こそ知らね乾く間もなし

93*:1192-1219 鎌倉右大臣 源実朝 鶴岡八幡宮に拝賀のとき公暁に暗殺された。

世の中は常にもがもな渚漕ぐ あまの小舟の綱手かなしも

公暁は、祖父源頼朝の死の翌年、正治2年(1200年)、二代鎌倉殿源頼家と正室辻殿の嫡男として誕生した。

12歳で鶴岡八幡宮寺別当定暁の下で出家し公暁の戒名を受けた。

頼家の後ろ盾である比企氏と、弟の実朝を担ぐ北条氏との対立が起こり、北条氏一派の攻撃により比企氏は滅亡、頼家は将軍職を剥奪され、伊豆国修禅寺に幽閉された後、暗殺された。

1月27日、雪が2尺ほど降りしきるなか、実朝が右大臣拝賀のため鶴岡八幡宮に参詣し、夜になって参拝を終えて石段を下り、公卿が立ち並ぶ前に差し掛かったところを、頭布を被った公暁が襲いかかり、下襲の衣を踏みつけて実朝が転倒した所を「親の敵はかく討つぞ」と叫んで頭を斬りつけ、その首を打ち落とした。

94*:1170-1221 参議雅経まさつね 後鳥羽(99)、土御門、順徳(100)の三代に仕えた。

み吉野の山の秋風さ夜更けて ふるさと寒く衣打つなり

95*:1155-1225 前大僧正慈円 関白藤原忠通の子 甥に藤原良経(91)

おほけなくうき世の民に覆ふかな わが立つ杣に墨染めの袖

96*:1171-1244 入道前太政大臣 西園寺公経 藤原実宗の子 母は藤原定家の妻の弟。

花誘ふ嵐の庭の雪ならで ふり行くものは我身なりけり

97*:1162-1241 権中納言定家 藤原俊成の子 新古今和歌集の選者の一人。後鳥羽上皇(99)と意見が合わず、承久の乱で上皇の遠島後、九条家と西園寺家に後援された。74歳の頃、小倉山荘で百人一首の名歌を集めた。

来ぬ人をまつほの浦の夕凪に 焼くや藻塩の身も焦がれつつ

98*:1158-1237 従二位家隆 藤原家隆 権中納言光隆の子 俊成(83)の子として養われ、定家(97)が生まれた後、定長(87)の養子となった。

風そよぐならの小川の夕暮は みそぎぞ夏のしるしなりける

99***:1180-1239 後鳥羽院 第82代天皇 高倉天皇の第四子。承久三年鎌倉幕府打倒を企てたが事破れて隠岐へ流された。

人も愛し人も恨めしあぢきなく 世を思ふゆゑに物思ふ身は

100***:1197-1242 順徳院 第84代天皇 後鳥羽天皇の第三子。後鳥羽院(99)の討幕の計画に加わり、佐渡に流された。

百敷や古き軒端の忍ぶにも なほあまりある昔なりけり

10:24 2023/08/28

homepageへ