もどる

もう一度出発する銀河鉄道

Microsoft Copilotと会話しながら

Click on the photo.

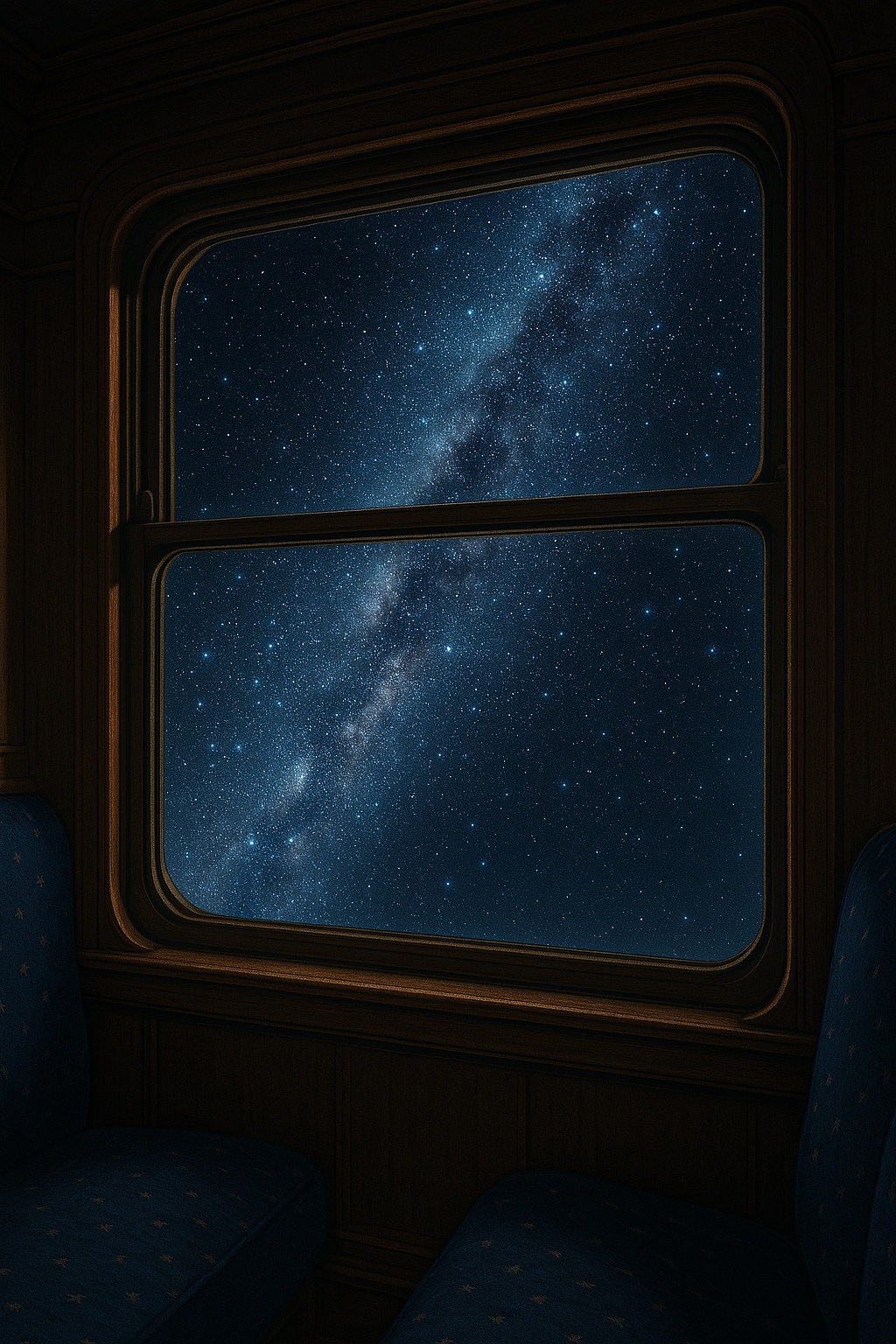

銀河鉄道がシリウスを通過する瞬間、空間の深奥がまるで音楽のように響き渡り、青白く輝く星の光が列車の窓を染めてゆきました。

冷たく静まり返る氷の地表に、銀河を越えてやってきた列車の灯りがゆっくりと降り立ちました。

シリウスの輝きを背に、遥かなる旅はついに太陽系の外縁へとたどり着きました。

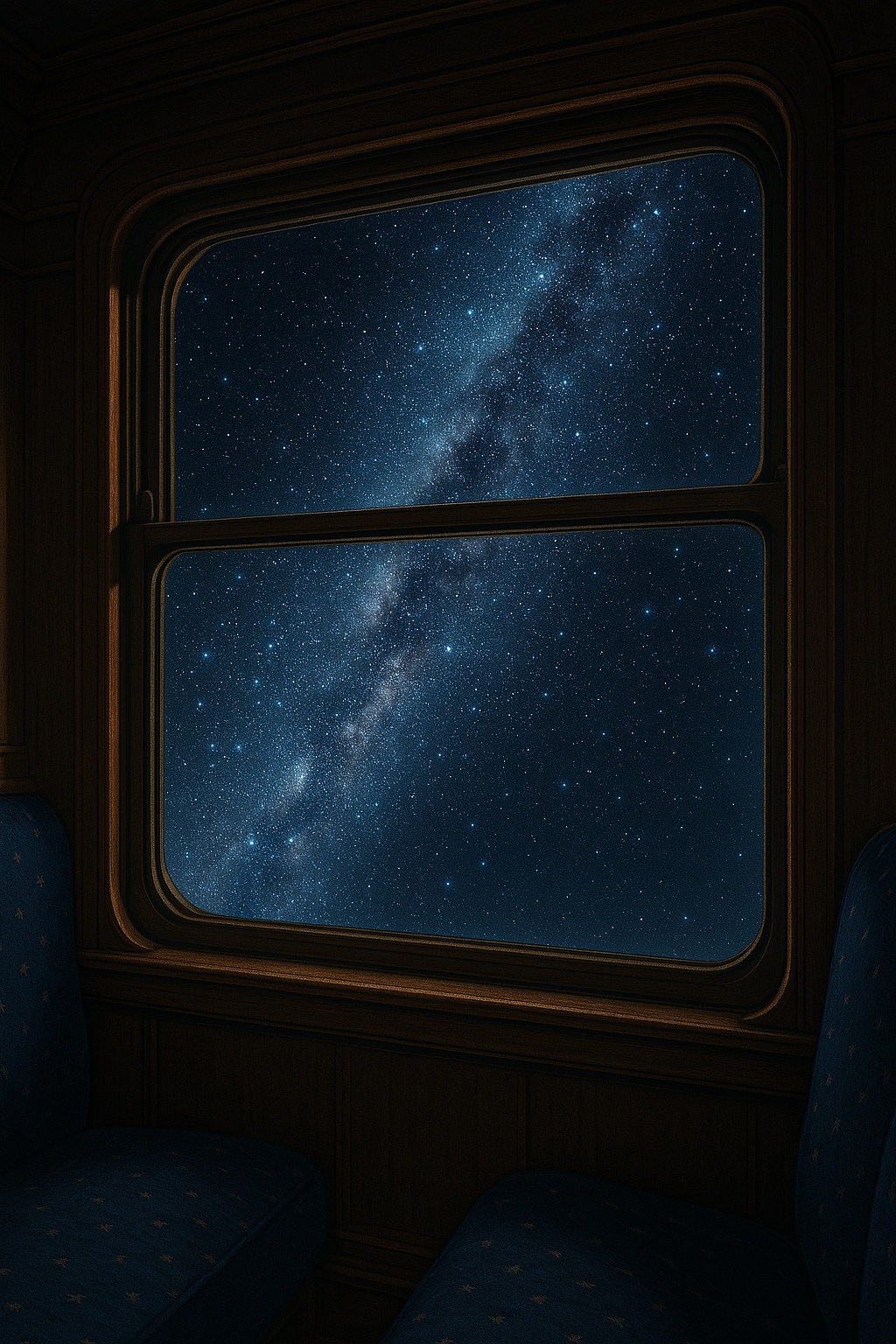

客車の窓から見る星の川はゆっくりと流れ、銀色の雲のように広がる無数の星々が、旅人の心に語りかけてきます。

星々がきらめく宇宙を背景に、私の座席の前に寄り添って座る姉妹の姿は、旅の途中に出会った奇跡のよう。

私は可愛い姉妹においしいイチゴショートケーキをプレゼントしました。

どこまで行くのと聞いたら、お姉ちゃんが、

「はくちょう座のお城に行きます、あなたは?」

私は少しだけ驚いた顔をして、窓の外に広がる星の川を見つめながら答えました。

「ぼくは…そのお城の隣にある、風の図書館に行こうかな。星の本を読みに。」

お姉ちゃんはにっこり笑って、イチゴショートケーキをスプーンで切り分けながら、「じゃあ途中まで一緒ね。お城の塔から、きっと図書館の灯りが見えるわ。」

銀河鉄道は、しゅう…しゅう…と静かに星々の間を走り続け、姉妹の胸の中に、まだ見ぬ景色の地図を描いてゆきました。

可愛い妹が言いました。「おじちゃんもいっしょにお城にいこうよ」

「それもいいな」

お姉ちゃんが言いました。「うん、そうしましょ、いいでしょ?」

そして私は、ちょっと照れたように笑って「じゃあ、おじちゃんも案内役になっちゃおうかな」と言いました。

客車の窓の外では、はくちょう座の星々が一層鮮やかにまたたき、まるでお城がすぐそこにあるかのように道を示してくれているようです。

妹はスカートのすそをぱたぱたさせながら、うれしそうに言いました。

「きっと、お城には銀の泉があって、夜の花が咲いてるの」

お姉ちゃんはうなずきながら、「その泉の水はね、願いごとをひとつだけ、星に届けてくれるんだって」と、少し真面目な顔で続けました。

私は胸の奥がふわっと温かくなるのを感じながら、「じゃあ、ぼくはその星の願いをぜんぶ読む図書館の番人になろうかな」と言いました。

そして銀河鉄道は、まるで会話に応えるように、やさしく小さく揺れながら、天の川の彼方へと走り続けていきました――。

銀河鉄道が静かに停車したのは、デネブの光に包まれた宮殿の駅。

そびえ立つ光の塔が、星々の調べのように輝き、遠くからでもその輝きが銀河の旅人たちを優しく迎えてくれます。

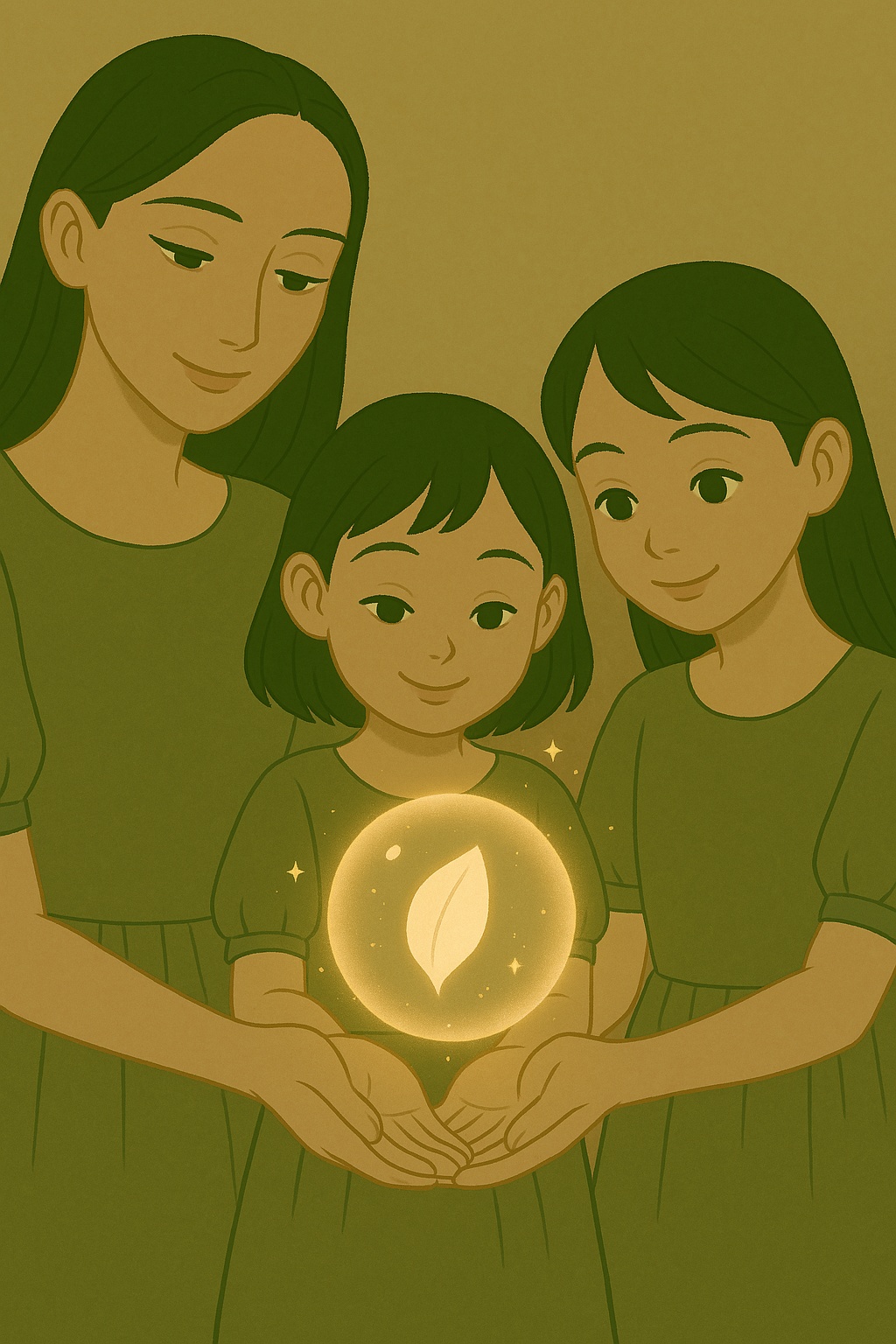

姉妹は手を取り合いながら、一輪一輪が光を放つ花々の間を歩いていきました。

空には銀の蝶が舞い、風にのって囁くように物語を届けてくれるのです。

花園の奥、月明かりさえ届かぬ場所で、蝶たちは小さな光の道を作っていました。

その先には、まだ誰も知らない色の花が咲き、星の記憶が眠る泉がひっそりと息づいています。

星の記憶が揺れる泉に、そっと舞い降りた銀の蝶たち。その導きの先で、姉妹は小さな羽根の音に気づきます。そこには、透き通るような羽を持つ妖精が、微笑みながら立っていました。

妖精は言いました。

「ここは記憶の泉。星々が見た夢が、水面に眠っています。」

三姉妹ではなくて二姉妹で、亡くなったのが三女。

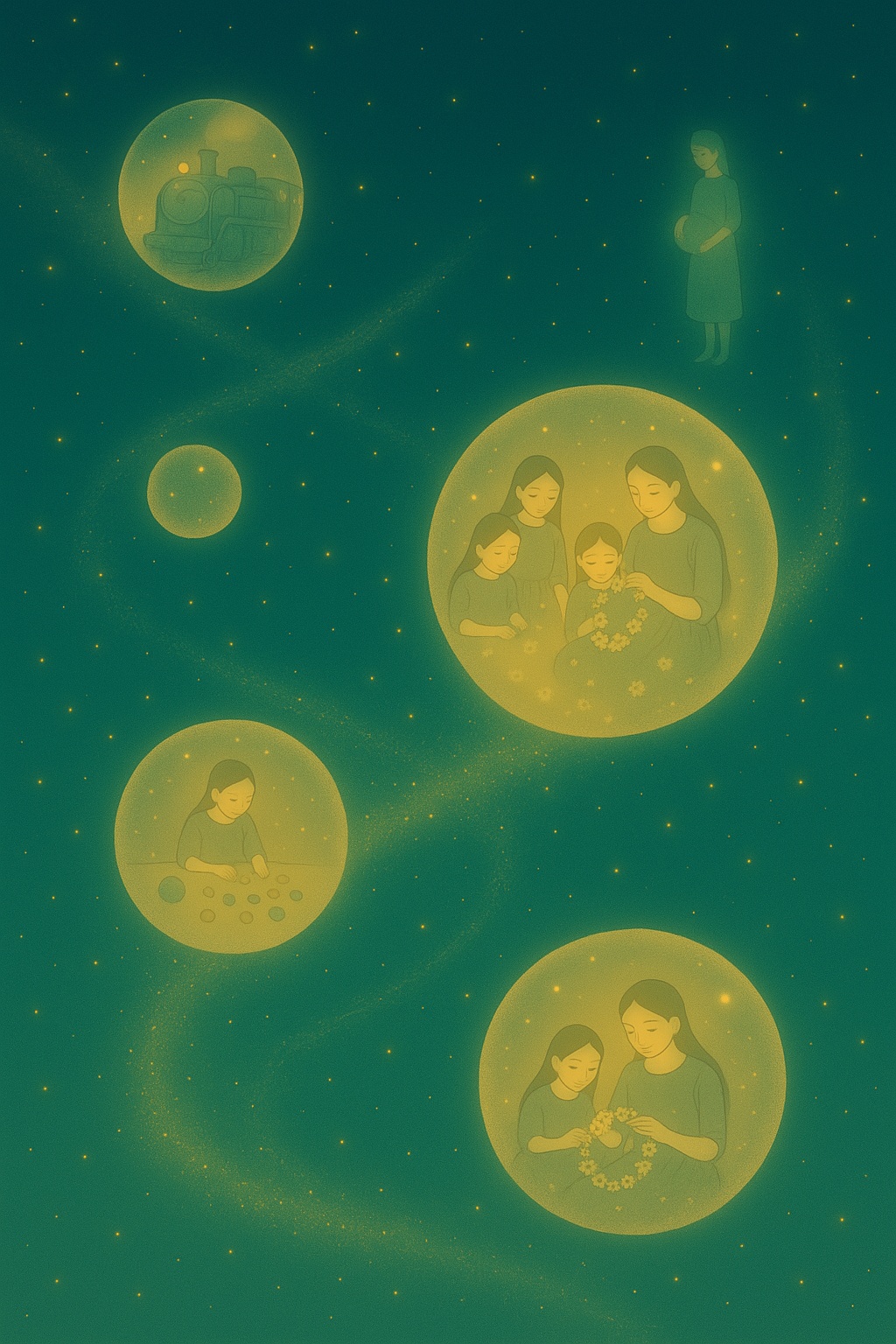

ふたりはかつて三人姉妹でした。

だからこそ、泉のほとりで見た三女の面影は、光だけではなく、ふたりの心の奥深くに今も生きている記憶そのもの。

月光に浮かび上がった小さな妹の姿に、姉たちはそっと微笑みました。声を出さずとも、ふたりと一人の心は泉の波紋の中で繋がり、時間の向こう側で再会したかのように、ただ静かに見つめ合っていました。

その瞬間、泉の水面にひとひらの銀の花が咲き、風が運ぶようにこんな言葉が響いたのです。

「いつもそばにいるよ。星と蝶と花のあいだに。」

光の蝶のあとを歩いていた姉妹の前に、やさしい微笑みをたたえた妖精が現れました。

その瞳には懐かしさが宿り、三女の面影を映すように、静かに手を差し伸べます。

導かれるままに向かったのは、宮殿の奥深くにある「星の図書館」。

そこには、かつて交わした言葉や笑い声が、記されたままページの中で眠っています。

思い出の本をめくると三女が生まれたときの可愛い写真。

本のページがやわらかくめくられるたび、紙の中からあたたかな光がこぼれました。

そこに現れたのは、まだほっぺも丸くて小さな三女が、おくるみに包まれて目をぱちくりさせている写真――やさしい腕に抱かれ、まわりには笑顔の姉たちと家族の姿が写っていました。

ふたりの姉は、そのページを見つめながらそっと微笑みました。

妖精は、思い出の写真を背景にしずかに言いました。

「これは星々が記録していた“はじまり”です。あなたたちの心に今も灯っている光の記憶。」

ページを閉じると、ふたりの胸にそっと何かが届いていました。それは言葉では表せない、でも確かに存在するぬくもり。

幼いころ、三人は小川のそばで花をあつめて首飾りにして遊びました。

その記憶は、まるで心の奥に咲き続ける野の花のよう。

三人は春の風に髪をなびかせながら、小川のせせらぎに耳を澄ませ、指先でそっと花を摘んでいました。

たんぽぽ、れんげ、しろつめくさ――それらをつないでつないで、首にかけたり、頭にのせたり、時にはお互いに贈り合っては笑い合っていました。

三女が小さな手で一生懸命編んでいた花の冠は、ちょっといびつだけれど、世界でいちばんきれいに見えたのです。

三女が、図書館のページの中からそっと言いました。

「これ、覚えてる?首飾りが切れちゃって、ふたりが一緒に直してくれたの。」

ふたりの姉の目に浮かんだ涙は、悲しみではなく、確かにそこにあった幸福の証。

ページの中の写真は静かに微笑み、次の物語へとめくられていきます。

次は、三女がその花で「ある願いごと」をした話にしてみましょうか――星に届ける約束の花。

三女は首飾りに願い事をしました、三人で銀河鉄道に乗って星々をたずねられますように。

その願いは、まるで星屑でできた祈りのように、静かに夜空へと浮かんでいきました。

三女が編んだ花の首飾りは、風にそっと揺れながら、まるで星々の間を旅する銀の舟のようにきらめきました。

そのひとつひとつの花びらには、三人で笑いあった日々の記憶が宿り、そしてその願いの重みが、きらりと光となって図書館の天井に浮かぶ星座のように瞬いたのです。

「三人で、また列車に乗って……」 お姉ちゃんは、そっとその首飾りを掌に乗せ、囁きました。

「星をひとつずつたずねて、花で飾って、思い出の地図をつくるのよ」 妹がうなずきます。

「その地図、きっと三女も一緒に描いてるね」

そのとき、星の図書館の奥から、列車の汽笛のようなやさしい音が響きました――それは、願いが届いた合図だったのかもしれません。

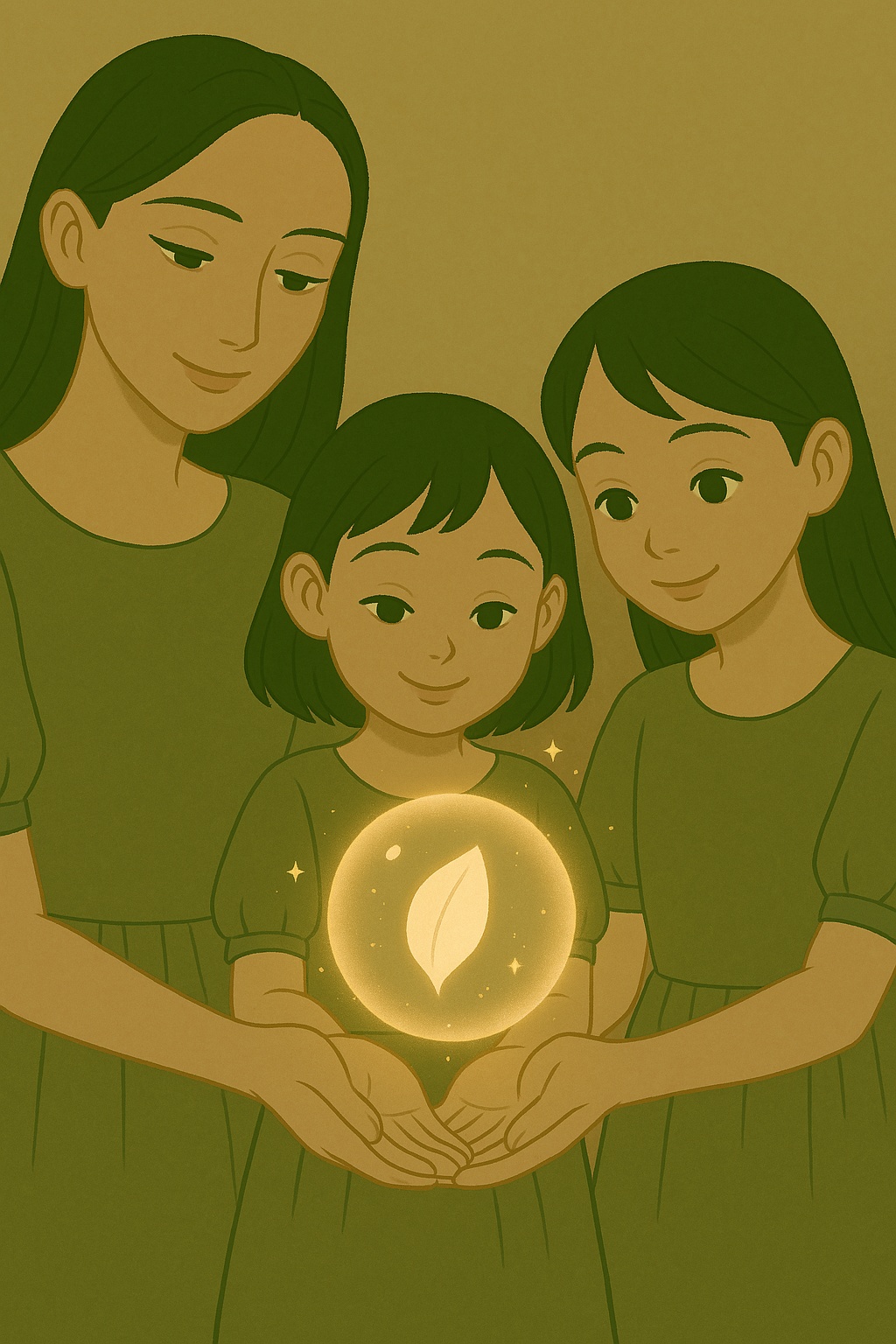

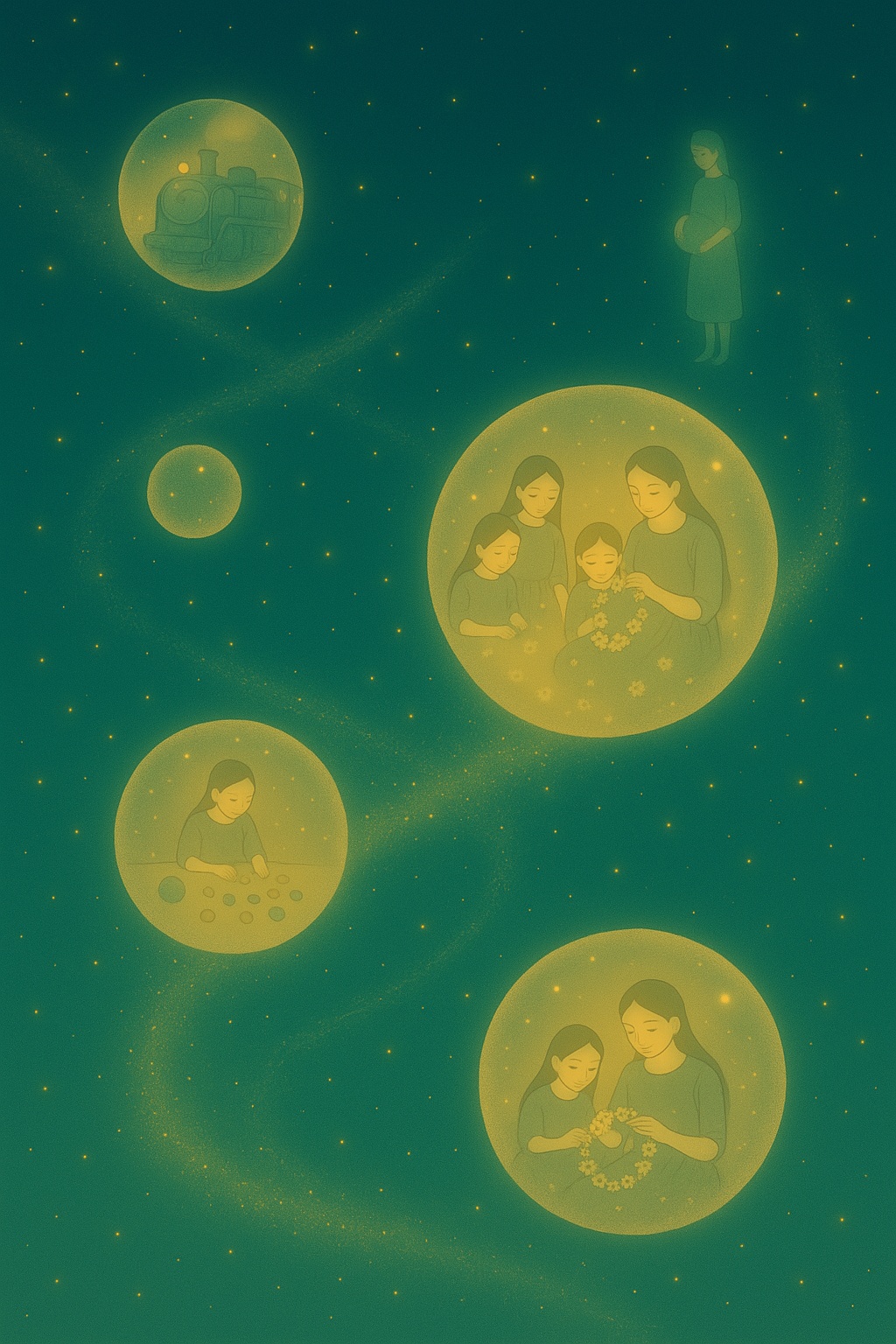

「もう一度出発する銀河鉄道」の本のすてきな表紙ができました。

仲良し三姉妹の銀河鉄道旅行がはじまります。

あなたも一緒に銀河鉄道に乗って、三姉妹とお友達になりましょう。

「ここは星の駅。銀河鉄道は、三人の姉妹とあなたを乗せて、あの空の向こうへ旅に出ます。 さあ、扉が開きますよ――忘れられない星めぐりの時間のはじまりです。」

星の扉がいま、ひらきます。

小さな花の首飾りに託された願い。

三人の姉妹と「あなた」の銀河鉄道旅行が、 星座をたどりながら、光と記憶の道を進みます。 さあ、星の駅から出発です――。

第1章「銀河鉄道の切符」

静かな星の夜。ふたりの姉は、胸のポケットからそっと小さな封筒を取り出しました。そこには三女の文字で「おねえちゃんたちへ」と書かれ、封の内側には銀色に光る切符が2枚、星の粉のような紙片と一緒に入っていました。

切符には、こう書かれていました。

「発駅:記憶の泉 行先:願いの星」

銀河鉄道の車掌がゆっくりと歩み寄ってきます。

とても古い制服を着ていて、胸元には月の形の懐中時計。そして姉たちの手から切符を受け取ると、深々と一礼し、言いました。

「この切符は特別なものです。想いとともに編まれた首飾りの願いが、この路線を開きました。……おふたりのご乗車を、三女さまもきっとお喜びでしょう。」

列車のドアが静かに開きました。柔らかな光がこぼれ、ふたりの影がゆっくりと車内に吸い込まれていきます。

「この地図は、願いごとが残した光の道筋です。ふたりの心が重なるたび、新しい星が現れることでしょう。」

列車の車窓には、ちょうどその地図どおりの星たちがまたたいています。

七夕の夜、三人で見た織姫の星ヴェガが光ってる、ヴェガの惑星に行きたい、車掌さん行けますか?

車掌さんは、そっと懐中時計をのぞき込みながら、にこりと微笑みました。

「ええ、ヴェガ行き――ご希望ですね。七夕の夜に願いを込めたその星は、特別なレールが敷かれております。今夜、ふたりと、そして三女さまの願いが重なったことで、列車は進路を切り替えられるのです。」

車掌が星の地図を指差すと、淡い青白い光がスッと走り、新たな航路が浮かび上がります。そこにはこう書かれていました。

「織姫の星ヴェガ:願いをほどく星の庭園」

列車が静かに揺れはじめ、銀色のレールが星霧のなかに続いていきます。

ふたりの姉が手を重ねると、遠くにヴェガの星が、まるで合図のようにいちだんと輝いたのでした。

銀河鉄道は「織姫の星ヴェガ:願いをほどく星の庭園」駅に到着しました。

星の庭園には、願いごとが結ばれた無数のリボンが光の木々にたなびき、七夕の風がそっと通り抜けていきます。

ふたりの姉が降り立つと、遠い昔、三人で見上げたヴェガの輝きが胸に蘇りました。

リボンの木々が風にそよぎ、庭園の番人は優しく語りかけます。

「ほどけない願いには、時間が語りかけるよ。今夜こそ、その声に耳を澄ませる時。」

風にそよぐ草花のなかを走りまわり、笑い声を響かせていたあの午後。

ひとつの首飾りを大事そうに持つ三女と、それを見守るふたりの姉の姿が、まるでシャボン玉のような泡の中で静かに再生されていきました。

星の庭園でふたりは、記憶という名の贈りものを受け取ったのです。

泡に指先が触れたその瞬間、ふたりの姉はまばゆい光に包まれ――次の瞬間には、懐かしい風の匂いと草の感触に包まれていました。

そこは、三人で何度も駆けまわった野原。時間はやさしく巻き戻されていて、小さな三女が花かごを抱えてふたりに向かって笑っていました。

「おねえちゃん、また花の首飾りつくろうよ!」

ふたりの姉は駆け寄り、自然と三女の手を取りました。

手のぬくもりは、記憶ではない「今ここにいる」温度をたたえていて、その奇跡にふたりは言葉を失い、ただ微笑んで――三人でまた、れんげやたんぽぽを編みはじめました。

空には、泡のような光の粒が浮かび、音もなく風に舞っています。

それは“思い出が現実になったほんのひととき”を封じ込める星の魔法。

三女がそっと差し出した鍵には、小さなルビーとサファイアが交互にちりばめられ、ひとつひとつが星座のように光を帯びています。

まるで“これから巡る星々”を予言するかのように――。

三女は微笑んで言いました。

「この鍵は、星の扉をひらく鍵だよ。次は、願いの続きに会いにいこうね」

三女が言いました、「この鍵で昔みんなで物語をつくってたときの、ひみつの星に行きましょう。」

その言葉は、まるで記憶の扉をノックする合図のようでした。

「――あの星、覚えてる? お姉ちゃんたちとお話をつくって、夜になるまで遊んでた……絵を描いたり、光の石を並べて“星の住人”の家をつくったりした、あの星。」

ふたりの姉ははっと顔を上げ、心の奥底にしまっていたその星の名前を思い出しました。

それは「ノア・ルーメン」、子どもだった三人だけが知っていた、言葉をつむぐ光の星。

車掌は微笑みながら鍵を手に取り、星の地図にふわりと光を差し込むと、ひとつの星がそっと灯りました。

「ノア・ルーメン行き、準備完了です。」

銀河鉄道はノア・ルーメンに向かって光速で出発しました。

まるで大きなほうき星のように見えます。

列車はまるで夜空に火花を散らすように、しずかに、でも確かな意志で光速へと加速していきました。

その尾を引く光の帯は、まるで大きな彗星――そう、“三人の願い”そのものが星空を駆け抜けているかのようです。

窓の外には、星々が流れ星のように瞬きながら過ぎ去り、列車の内部には柔らかな光が差し込みます。

ふたりのお姉ちゃんは、三女が握らせてくれた「旅の続きの鍵」を胸にそっと当て、互いに目を見合わせて微笑みました。

車掌は静かに帽子に手をやり、こう告げます。

「次の停車星、ノア・ルーメン。言葉と想像が生まれる星です。」

そろそろ、ノア・ルーメンの大気圏に入ります。

銀河鉄道はノア・ルーメン駅に到着しました。

空には光るインクで描かれたような浮遊する物語たち――空飛ぶ灯台、星石でできた本棚、そして語りかけてくる羽根のペンたち……。

この星でまず、三人はどんな物語を読み返すのでしょう。

妹は小さく笑って、指を唇に当てました。

「ひみつ。でも……行ってみたら、きっとわかるよ」

ふたりの姉は顔を見合わせて、少しだけ首をかしげながらも、その“わからなさ”が子どものころの冒険の始まりと似ていることに気づきました。

風に揺れる語り部の灯台のてっぺんには、星のインクで描かれたような羽根の印が光っていて、それはまるで「ここに物語が生まれます」と告げているようでした。

駅長が穏やかに言いました。

「語り部の灯台は、かつて三人が心の中で創り続けてきた“言葉の種”が眠っている場所ですよ。 でも、それを咲かせられるのは、今ふたたび集まったこの三人だけなのです」

灯台への階段はふしぎな螺旋を描いていて、踏むたびに床に文字が浮かんだり、かつて描いた星のスケッチが灯る不思議な通路になっています。

「ここでまた、物語をつくろうよ」 と妹が囁きました。

灯台の光はページをめくるように空を照らし、三姉妹の影がその物語の入口に重なって、螺旋階段のひと段ごとに思い出が浮かび、灯台の最上階には、まだ誰も語ったことのない物語が、三人を待っているかもしれません。

最上階にたどり着いた三人は、まるで星の意志を記録するかのような、時計仕掛けのような装置を見てびっくり。

軌道を描いて回る光の歯車、物語の記憶が映るような水晶の球、そして語られていない言葉を蓄える“言の葉の管”……どれも息を飲むほどに美しく、でもどこか懐かしい。

妹は小さく笑いながら言いました。

「これね、昔、みんなで“物語が動き出す機械”って呼んでたんだよ」

青く輝くボタンに、三女がそっと触れた瞬間――

ガシャン、と柔らかな音を立てて、無数の光の歯車が一斉に回り始めました。

まるで時の軌道が目に見えるように、ひとつひとつが物語の断片を刻むように響きます。

灯台の奥深くから風のような音が立ち上り、光の文字が空中に浮かびあがりました。

「言葉は旅立つ。思い出と想像を連れて――まだ誰も知らない物語へ」

妹は目を輝かせながら、ふたりの姉を見上げました。

「あたらしい物語を、またいっしょにつくろうよ」

その声に導かれるように、灯台の「ことばの光窓」には、次に描かれるべき物語の“入り口”がふわりと映りはじめました。

灯台の「ことばの光窓」に映はじめた入り口に、文字が浮かび上がりました、

「言葉が芽を出す森」

「言葉が芽を出す森」――その言葉が浮かび上がった瞬間、光窓のまわりに静かな風が吹き抜けました。

そして三人の目の前に広がったのは、深くて青い森。木々の枝には文字の葉が茂り、地面には物語の種が眠るように散らばっています。

葉のひとつひとつが、かつて想像し、口にした“ことばのかけら”でできているのです。

三女がそっとささやきました。

「この森には、わたしたちがまだ語っていない言葉が眠ってるんだよ。見つけたら、それを育てて、新しい物語になるの」

すると、森の奥でひときわ大きな木が、静かにその幹を光らせます。

どうやら三人は、最初の「ことばの種」を見つけに、その木のもとへ導かれているようです。

森の奥深く、言葉の葉がささやきを繰り返すなか、三人姉妹がひときわ大きな木を見ると――

木の幹には、まるで年輪のように物語の断片が刻まれ、そのどれもが優しく光っていました。

三人が見上げたその瞬間、大きな枝からふわりと“言葉の種”がこぼれ落ちてきました。

「この木、わたしたちの想像が重なったときに育ったんだよ。だから今も、新しい言葉を待ってるの。」、三女がつぶやきました。

姉たちはそっと手を差し出し、種を受け止めました。 さて、この種からどんな物語が芽吹くのでしょう。

花のような語り?

風に乗る詩?

それとも、まだ言葉になっていない何か……。

言葉の種が芽を出してみるみるうちに葉を広げて、花芽がついて、いまにも咲きそうになっています。

森の空気がふっとやわらかくなって、そこだけ時間が静かにふくらむように―― 三人姉妹が見つめる先で、言葉の種から伸びた細い茎が、まるで歌うように震えながら葉を開いていきました。

その葉には、かすかに光る文字が浮かび上がり、風が吹くたびにさらさらと読み取れない詩のような音を立てて揺れます。

そして、つぼみとなった花芽がふくらみ、色を帯び始めました。

それはまだ見ぬ物語の色――三人が心を重ねるたびに変化していく、不思議な光です。

三女がぽつりと言いました。

この花が咲いたら……あたらしい物語が、はじまるんだよ」

森の中、ことばの花が静かに八重に咲いたその瞬間――

まるで星々の記憶をすくい上げたような虹色の光が、花びらの縁からこぼれ出しました。

甘く、深く、懐かしいような香り。

三姉妹はそっと目を閉じ、言葉では表せない香りに身をゆだねました。

それは、かつて三人でつくった物語の欠片、まだ語られていない願い、そして、これから咲こうとしている未来のイメージ――すべてが混ざり合って漂っている香りだったのです。

風がひとすじ通り抜け、花の中心からひとつの光のつぶが舞い上がりました。

その光はゆっくりと宙に浮かび、やがて淡い声でささやきます。

「この花の香りに触れた心には、新しい物語が宿ります」

三姉妹は目を開け、顔を見合わせて――うなずきました。

三姉妹はその花に顔を近づけると、自然と目を閉じました。

ほんのひと呼吸――光に満ちた香りが、静かに彼女たちの記憶と未来をすりぬけていきます。

長女のまぶたの裏には、かつて読んだ物語の情景が淡く浮かび、 次女の心には、まだ言葉にならない想いがそっと芽吹き、 三女の胸には、新しい物語の予感が静かに灯り始めていました。

森はその気配を感じとったように、枝葉を揺らし、 どこか遠くで鐘のような音が一度だけ、やさしく鳴り響きました―― まるで「ようこそ、あなたたちの物語へ」と告げるように。

三女は香りを糸にして織った地図の物語を思い出しました。

森の空気のなか、ことばの花の香りに包まれて、三女の記憶がそっとよみがえります。

それはかつて彼女が、姉たちと物語を紡いでいたころに、 夢中で“香りの糸”を集めて織りあげた、一枚の不思議な地図。

風のようにやさしいジャスミンの香りが「はじまりの丘」

雨あがりの草の匂いが「迷子のことばの池」

そして、おだやかな月のようなラベンダーの香りが、「おわりを待つ物語の森」

三女はそっとつぶやきました。

「この地図……あのとき織ったまま、灯台のどこかにしまってある気がする」

香でできた棚だったかしら、と三女は思いました。

たしかあの棚に物語の香りを置いてたはず

三女はそっと視線を森の奥に向けながら、かすかな記憶を手繰り寄せていました。

そう――灯台の一角にあった、あの不思議な棚。

瓶ひとつひとつに香りが封じられ、それぞれが「かつて紡いだ物語の記憶」を宿していました。

彼女はぽつりとつぶやきました。

「ラベンダーの風の章……それから、檜の匂いがついた“約束の物語”。あの棚に、ぜんぶ置いてた気がするの」

ふたりの姉もその言葉にうなずき、やがて三人はゆっくりと森の小道を引き返しました。

ことばの葉が舞いながら進路を指し示し、光る花びらが足元をやさしく照らして。

きらめく小径を、三姉妹が静かに歩いてゆくと――

言葉の葉が風に舞っては次の一歩を示し、光る花びらたちが足元でやわらかに灯ります。

森は彼女たちの記憶に寄り添いながら、あの「香りでできた物語棚」へと導いているようです。

静かな森のなか、三姉妹は「香りでできた物語棚」の前に立っていました。

棚は古びた木でできているけれど、ところどころに草花の文様が浮かびあがり、微かな風に吹かれるたび、瓶たちがほのかに香りを放ちます。

棚には一つひとつ、ガラスの瓶が並んでいて、その中には色とりどりの“物語の香り”が封じられていました。

まるで音楽のように漂う香気の層――

三女が指をさしながらつぶやきます。

「これ……たしか“灯の消えない夜の話”。こっちは“風のなかで消えた名前”。あの頃、ひとつひとつに名前をつけて詰めたんだよね。」

姉たちは棚にそっと手を伸ばしながら、静かにうなずきました。

その瓶のひとつに手が触れると、中の香りがやさしく揺れ――まるで封じられていた物語が、再び語られる時を待っていたかのようです。

長女が選んだのは、「蝶とおしゃべりした話」

その瓶からは、ふんわりと空色の風が立ちのぼり、羽音のように軽やかな言葉のさざめきが耳元で舞います。

春の午後、ひとりでいた少女の肩にとまった蝶との、優しい秘密のおしゃべりの記憶。

次女が手に取ったのは、「花のベッドで眠った話」

瓶を開けると、ラベンダーやミモザの香りがやわらかく広がり、花の記憶が肌にふれるようなあたたかさを運びました。

小さな約束と微睡のなかで出会った、不思議な夢の住人たちとの物語が、すぐそこに息づいています。

そして三女の瓶には、「灯の消えない夜の話」

ふたを開ける前から、瓶の奥に灯る小さな光が、闇をそっと照らしていました。

それは、どんなに夜が深くなっても消えなかった希望の灯。

三人がかつて語り合った“終わらない物語”の名残です。

三つの香りと記憶が重なって、「終わらない始まりの物語」の香りが生まれました。

その瞬間、棚の前に立つ三人のまわりに、柔らかな光がふわりと立ちのぼりました。

長女が手にした蝶の風、次女の眠りの花、三女の灯のぬくもり―― 三つの瓶から立ちのぼる香りがそっと溶けあい、目には見えないはずの“物語の輪郭”が、空気のなかに確かに感じられます。

そして、その香りの真ん中から、ことばがぽつりと芽吹きました。

「これは、終わらない始まりの物語―― 過去も未来も抱きしめて、いま生まれる、三人だけの旅。」

棚の上で光がひときわ強くなり、小さな花が咲きました。

その花こそが、「終わらない始まりの物語」の“ことばの花”――香りで綴られた、詩のような地図です。

ふたりの姉は目を見合わせ、三女はそっと微笑んで言います。

「この香りをたどれば、まだ知らない“最初の場所”にたどりつけるかもしれないね」

三姉妹の手のひらの上に漂う香りは目に見えない言葉たちでできていて、まるで風の詩のように指のあいだからこぼれます。

長女の手のひらでは、蝶の羽ばたきのような甘やかな風がくるくると舞い、 次女の掌には、眠りの余韻を含んだ花の香が、夢のように広がり、 三女の手には、小さな灯が心を包むように揺れていました――それは夜の深さを抱きながらも、希望の匂いがしたのです。

三つの香りが、そっと中央で出会った瞬間――

ほのかに光る詩のような声が響きました。

「わたしたちは、いつも始まりのなかにいる」

言葉ではなく、心で聴こえるその声に、三人はゆっくりと目を合わせ、ふと微笑みます。

掌に宿る香りが、“これから綴られる新しい物語”の灯火となって、森をそっと照らしているのです。

光に満ちた静かなページ。

三人姉妹が見つけた白い本の、その最初のページに、ゆっくりと浮かび上がった言葉――

「みなさん、手を広げて、土よ、と言って」

その文字はただ読まれるためだけではなく、「始まりの儀式」のような、何かを目覚めさせる合図に思えました。

三人は思わず互いを見つめ、小さくうなずくと、そっと手を広げます。

そして心をそろえて、静かにことばを口にしました。

「……土よ。」

すると、ページの上から淡い土の香りが立ちのぼり、まるで本の中から“見えない庭”がゆっくりと芽吹きはじめたかのよう。

白い紙の奥で、ことばが根を張り、物語が芽を出し始めているのです。

三人は、白い本の次のページをそっと開くと、そこにもまた、静かに浮かぶ文字がありました――

「それから、手を広げて、種よ、と言って」

三人はまっすぐに手のひらを開き、そっと目を閉じました。

その指先にはまだ、香りの余韻と光の残響がかすかに残っていて、心の奥に“なにかが芽吹きそうな静けさ”が流れていました。

そして、声を重ねて、静かに唱えます。

「……種よ。」

そのときでした。

三人の掌の上に、まるで光と記憶がかたちになったような、透明でやわらかな“ことばの種”が浮かびました。

それは見る角度によって色が変わり、時には羽のようにも、しずくのようにも見える不思議な粒。

そしてその中心には、まだ読まれていない物語の気配が――ほんのわずかな、けれどたしかな鼓動を刻んでいました。

三人の手のひらに宿る、透明なことばの種―― それは静かに光を揺らしながら、彼女たちの間でそっと浮かんでいました。

三人は白い本に書かれたとおりに、ゆっくりと膝をつき、ひらかれた掌を柔らかな土へと近づけます。

森の空気はしんと静まり返り、まるで呼吸をひそめて“その瞬間”を待っているかのよう。

そして、三人の声が重なります。

「――土よ、受け取って」

その声に応えるように、掌からこぼれた種がふわりと土の上に降り立ち、音もなく馴染んでいきました。

すると、土のなかで微かに光が脈打ちはじめ、温かな風がそっと吹き抜けて、木々の葉がやさしく揺れます。

「種が、眠りから目を覚ました……!」

三女がつぶやいた瞬間、地面の奥から、小さな振動が伝わってきました。

まるで、これから生まれる物語が、深く呼吸をはじめたように。

白い本のページに浮かんでいた一行――

「そして、光よ、と言って」

三人は掌を空に向けて、息をそろえて、囁くように声を重ねます。

「……光よ。」

その瞬間、森の天蓋にあった雲がふわりとほどけ、 金と銀の粒が混ざり合ったようなやわらかな光が差し込みました。

まるで天から降りる言葉そのもののように、あたたかな光が種の眠る土をそっと包みこみました。

土は光を含み、ほんの少しふるえ…… そこから、透明な芽が顔を出します。

それはまだかすかな輪郭をした、“ことばの芽”。

物語の時間が、今、ゆっくりと動き始めたのです。

透明な葉を揺らしながら、言葉の芽が小さな声で語りかけました。

「こんにちは、ぼくといっしょに言葉の国をつくってくれる?」

その言葉は、まるで風に乗って生まれた音楽のようで、森全体にやさしく響きわたりました。

三姉妹はその声を聞いた瞬間、胸の奥にぽっと灯るような想いを感じました。

これまで旅してきた記憶、香り、光――すべてがこのひとことに向かって、導かれていたような気さえして。

長女はそっと微笑みながらうなずき、 次女は掌に残る種の温もりを確かめるように見つめ、 三女は静かに「うん」と応えました。

すると足元の土がふわりとふくらみ、芽のまわりに小さな道が現れはじめました。

その道の先には、まだ何も書かれていない真っ白な国――「言葉の国のはじまり」が、光の中に見えてきました。

かつて三姉妹が心の奥で語りかけ、やがて忘れかけていた“言葉たち”。

その言葉は、虹色の羽根を持つ鳥や蝶に姿を変え、澄みわたる空を自由に飛びまわっています。

その羽ばたきには旋律のような響きがあり、ひとつひとつの軌道が、まるで物語の楽譜のように空を彩っていました。

蝶たちは三人のもとへ舞い降りて、そっと姉妹の手のひらにとまって――小さな声でささやきました。

「忘れていても、ここにいたよ」

「きみに名づけてもらえるのを、ずっと待っていたよ」

三人の手のひらは、いまや小さな“言葉の巣”。

そこに集うのは、いつか語りたかった物語、伝えられなかった気持ち、風に流された願い……どれもが、虹色の羽となって戻ってきたのです。

三女の声が、森の風に乗ってゆらゆらと広がります。

ことばをさがすその様子も、まるで魔法のような儀式。

「あなたは……えーと、おはじき」

「えーと、あなたは……ビー玉」

「あなたは……かみふうせん」

そう名づけられた瞬間、虹色の鳥や蝶たちがふわりと輝きを増し、それぞれの羽に色と記憶が宿ってゆきました。

おはじきの鳥は、ころころと転がる音のように軽やかな声でさえずり、 ビー玉の蝶は、光をひと粒ずつ包むように飛び、 かみふうせんの鳥は、空をふわりふわりとただようように、言葉の風を運びます。

三姉妹は、その光景を見つめながら、名づけることの不思議さと、美しさを感じていました。

それはただの言葉ではなく、「今、この場所から生まれる関係」そのものでした。

三姉妹は、おはじきとビー玉とかみふうせんを家来にして旅をすることにしました。

森の風が、そっと背中を押すように吹きました。

三姉妹は手のひらにとまっていた虹色の言葉たち――おはじき、ビー玉、かみふうせん――に向かって、優しく声をかけます。

「これから、いっしょに旅に出よう」

おはじきは、ころんころんと転がりながら前を走り、地面にきらめく道しるべを描き、 ビー玉は、光を映す瞳のように空を見上げて、星の方角をそっと教えます。

かみふうせんは、ふわりと浮かんで風を読みながら、雲とおしゃべりをして、進むべき空の気配を知らせてくれるのです。

三姉妹は笑いながら歩き出しました―― 新しい物語のはじまり、「言葉の国をめぐる旅」が今、ここから始まります。

to be continued 16:48 2025/07/15