15:29 2019/10/13

生物の進化のことを気にしていたが、この自分のことを知りたくなった。

以前、兄から勧められた本を今日、読みなおしたら、興味を惹いたので勉強することにする。

それからもう一冊、この本を読み返している。

引用:「哺乳類誕生ー乳の獲得と進化の謎」 酒井仙吉 講談社 BLUE BACKS

この本の中に書かれていることをまとめると、こんなことになるか。

39億年前、最後の巨大隕石が落下してその数千万年後、淡水中の火山の噴火口の近くで、生命物質の合成が行われ、RNAを中心にして最初の単細胞生物が生まれた。DNAからなる遺伝子は複製する過程で、変異、欠落、結合、重複を繰り返し、自然淘汰を経て進化した。やがて単細胞生物が集合して多細胞生物となり、ホックス遺伝子が誕生して分化が始まると、脊椎、口、消化器、眼、耳、脚などの器官が発達した。種の多様性が進み、カンブリア紀になると、ほとんどすべての門が誕生した。

水中にはクラゲなどの二胚葉生物と、魚類などの三胚葉生物が生存を続け、大量絶滅の都度、新しい生物種が生き残った。魚類から両生類が生まれ、両生類から爬虫類と哺乳類が生まれ、爬虫類から恐竜と鳥類が生まれたが、恐竜は絶滅し、哺乳類の中からヒトが生まれた。

思うに、遠い祖先が開発した機能をピラミッドのように積み上げて、いまの自分がある。

原初の単細胞から出発して、多細胞になり、機能が分化してたとえば聴覚が備わり、視覚が備わり、神経が発生して脊髄に進化し、魚類の祖先となり、陸近くで進化して大気中の酸素を利用できるようになり、鰓が進化して脚になって両生類になり、ネズミになり、サルになり、ヒトになった、という大雑把な話はまともか。

環境が劇的に変化した場合、進化と言われる体細胞の変化が生存の必須条件になる。変化に対応できるのはごく一部で、大部分は対応できなくて子孫を残せない。

引用:「生命進化の偉大なる奇跡」 アリス・ロバーツ著、斎藤隆央訳 学研プラス

目 次

1 始まり2 頭と脳

3 頭蓋と感覚

6 肋骨、肺、心臓

10 腰からつま先まで

11 肩と親指

12 私たちの成り立ち

1 始まり

目次へヒトの受精後、染色体は46対で、すでに二個の細胞を満たせるだけのDNAがある。対合した染色体は受精卵の中央に並んだあと、どれも二つに分かれ、二本の染色体は引き離されて、紡錘体の両端へ向かう。同時に、受精卵の膜が正反対の二方向から落ち込み、ダンベル上になる。やがて中央で割れて二個の細胞になる。受精後24時間。

3日後、16個の細胞になり、1週間後、細胞の球のなかに液体で満たされた空間が現れる。

発生の第2週に入ると、内側の細胞塊を構成する細胞がふたつの層に分かれる。下層の細胞は内側の卵黄嚢を覆う。この卵黄嚢は卵黄の詰まった卵を産んでいた祖先のなごりをとどめている。

---------------------------

頭索動物

引用:Wikipedia

頭索動物(とうさくどうぶつ Cephalochordata) は一般にナメクジウオ(蛞蝓魚)と呼ばれる動物の1群で、脊索動物門頭索動物亜門に分類される原始的な脊索動物である。

雌雄異体であり、精子と卵を体外に放出し、体外受精を行う。無性生殖は行わない。

初期発生は両生類のそれに類似する。中胚葉は最初に典型的な腸体腔の形を取り、原腸の前方から数対がくびり出されて生じる。が、その後方には裂体腔の形で対を成して作られ、その後でそれらがつながって前後に伸びる1対の真体腔となる。

---------------------------

胚盤胞の細胞の外層のなかに、新しい空間、羊膜腔ができはじめる。上層(胚盤葉上層)と下層(胚盤葉下層)が羊膜腔と卵黄嚢に挟まれる。

第4週になると、魚の胚によく似ている。

---------------------------

魚類

引用:Wikipedia

魚類(ぎょるい)は、脊椎動物亜門 Vertebrata から四肢動物を除外した動物群。 基本的に一生の間水中生活を営み、えら(鰓)呼吸を行い、ひれ(鰭)を用いて移動する。体表はうろこ(鱗)で覆われている。

ほとんどの種は外界の温度によって体温を変化させる変温動物である。マグロやカジキ、一部のサメは奇網と呼ばれる組織により、体温を海水温よりも高く保つことができる。

魚類は地球上のあらゆる水圏環境に放散し、その生息域は熱帯から極域、海洋の表層から深層、また内陸の淡水域まで多岐におよぶ。その生態や形態も実に様々である。魚類全体の種数は2万5,000 - 3万近くにものぼり、脊椎動物全体の半数以上を占めている。

顎口類は顎のある脊椎動物で、顎口類は顎とそこに生えている歯で餌を捕まえたり噛み砕いたりできる[18]。顎は前方にある咽頭裂(顎口類では「鰓裂」と呼ばれる)を支えるための骨が進化したものだという仮説があり[18]、残りの鰓裂は主にガス交換に用いられるようになった。

遺伝子レベルでは顎口類はHox遺伝子クラスターが重複しているという特徴があり、これが顎の進化などを可能にしたものと考えられる。初期の脊椎動物でもHox遺伝子クラスターの重複が起こっているので、顎口類ではHox遺伝子クラスターが2×2=4つに増えたことになる。

---------------------------

第5週には、四肢が生えてきて、ニワトリの胚とほとんど見分けがつかない。

---------------------------

四肢

引用:http://www.kawasaki-m.ac.jp/molbiol/MS1/anat98yk.html

脊椎動物の四肢の原基である肢芽は,側板中胚葉(lateral plate mesoderm, LPM)由来の間充織とそれを覆う外胚葉によって構成される。肢芽形成位置は体節レベルで一定の位置に決まっており,予定肢芽形成位置のLPMが遊走することで肢芽形成が始まる。側板中胚葉由来の間充織とそれを含む外肺葉性の上皮からなり、胚の胴部に2対の突起状の構造として現れる。肢芽は胚の外側に向かって伸長する。

---------------------------

第7週には、ほかの哺乳類の胚によく似ている。

---------------------------

哺乳類

引用:Wikipedia

哺乳類の起源は古く、既に三畳紀後期の2億2500万年前には、最初の哺乳類といわれるアデロバシレウスが生息していた。そのルーツは、古生代に繁栄した単弓類のうち、キノドン類である。単弓類は、爬虫類の双弓類とは石炭紀中期に分岐し、独自の進化をしていた。単弓類は、ペルム紀末の大量絶滅において壊滅的なダメージを受け、キノドン類などごくわずかな系統のみが三畳紀まで生き延びている。

一時期再び勢力を挽回するものの、既に主竜類などの勢力も伸長し単弓類は地上の覇者ではなくなっていた。そして、三畳紀後期初頭の大絶滅を哺乳類とともに生き延びたのは、トリティロドン科のみであった。しかし彼らも白亜紀前期には姿を消している。また、同じく三畳紀には、すでに哺乳類の他のものから分岐する形で単孔目が出現している。

単孔目は現存するが、これは卵生であることや総排出腔をもつことなどほかの哺乳類とは大きく異なる構造を持ち、もっとも原始的な哺乳類の形をとどめているとされる。

酸素濃度35%のペルム紀以降は、リグニンの分解能を獲得した菌類による木材の分解により酸素濃度が徐々に低下しジュラ紀後期の2億年前には酸素濃度は12%まで低下した。気嚢は、横隔膜方式よりも効率的に酸素を摂取できる機能がある。低酸素下でもその機能を維持できる気嚢を有した一部の双弓類は繁栄することができた。哺乳類の祖先である単弓類は低酸素環境下でその種の大部分が絶滅することとなった[1]。哺乳類の肺機能は、酸素分圧0.1気圧以下で呼吸困難になり、酸素分圧0.8気圧以上で肺の組織が酸化される。

---------------------------

やがて、頭の形と手足の五本指の霊長類の特徴が現れる。

---------------------------

霊長類

引用:Wikipedia

霊長類の最古の化石は、白亜紀末期の北アメリカ西部から発見されており、プレシアダピス類(偽霊長類)と呼ばれる。このように、霊長類の進化は約6,500万年前、白亜紀末期頃に始まったと考えられている。

新生代に入り暁新世になるとアダピス類とオモミス類が繁栄した。いずれもまだ原始的な種類で、アダピス類は後の曲鼻猿類に、オモミス類が直鼻猿類に進化したと考えられる。直鼻亜目と曲鼻亜目の分岐と同時期の6,300万年前に、直鼻亜目はL-グロノラクトンオキシダーゼ(ビタミンC合成酵素)の酵素活性を失っている。 アダピス類とオモミス類はヨーロッパと北アメリカに分布したが、何らかの環境要因によって北アメリカの霊長類は絶滅し、以降、ユーラシアとそれに近接していたアフリカという旧世界の大陸を舞台に霊長類の進化は進んだ。曲鼻亜目の一部は海によって他の大陸から隔絶されていたマダガスカル島にアフリカから進出し(恐らくは流木等に掴まっての漂着)、キツネザル類に進化していった。

その後、直鼻亜目が中新世にはアジア・アフリカに住む狭鼻猿類と南アメリカの広鼻猿類とに分かれる。上述のように北アメリカの猿類は絶滅したので、南米の広鼻猿類の祖先はアフリカから渡って来たとの説が有力である(当時、アフリカ大陸と南米大陸は既に分裂していたが、両大陸間の大西洋は現在と比較すれば狭く、距離は近かった。そのため小型の猿類ならば流木等を使って漂着できた可能性がある)。広鼻猿類の祖先やテンジクネズミ上科の祖先がアフリカでできた浮島に乗って大西洋を流されて南米大陸に到着したという説も紹介されている。真猿下目の狭鼻猿類(旧世界ザル)と広鼻猿類(新世界ザル)とが分岐したのは3,000-4,000万年前と言われている。

脊椎動物の色覚は、網膜の中にどのタイプの錐体細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、鳥類には4タイプの錐体細胞(4色型色覚)を持つものが多い。よってこれらの生物は長波長域から短波長域である近紫外線までを認識できるものと考えられている。一方ほとんどの哺乳類は錐体細胞を2タイプ(2色型色覚)しか持たない。爬虫類の祖先から枝分かれした哺乳類の祖先は当初は4タイプ全ての錐体細胞を持っていたと思われるが、2億2500万年前には、最初の真の哺乳類と言われるアデロバシレウスが出現した。これら初期の哺乳類は(恐竜などの爬虫類との競争を避けたことで)主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの錐体細胞を失い、青を中心に感知するS錐体と赤を中心に感知するL錐体の2錐体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できないいわゆる「赤緑色盲」の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。

ヒトを含む旧世界の霊長類(狭鼻猿類)の祖先は、約3000万年前、X染色体にL錐体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの錐体(M錐体)視物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本のX染色体を持つメスのみが3色型色覚を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相同組換えによる遺伝子重複の変異を起こして同一のX染色体上に2タイプの錐体視物質の遺伝子が保持されることとなりX染色体を1本しか持たないオスも3色型色覚を有するようになった。これによって、第3の錐体細胞が「再生」された。3色型色覚はビタミンCを豊富に含む色鮮やかな果実等の発見に有利だったと考えられる。

時代を下ってヒトの色覚の研究成果により、ヒトが属する狭鼻猿類のマカク類に色盲がヒトよりも非常に少ないことを考慮すると、ヒトの祖先が狩猟生活をするようになり3色型色覚の優位性が低くなり、2色型色覚の淘汰圧が下がったと考えられる。色盲の出現頻度は狭鼻猿類のカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%である。広鼻猿類でもヨザルは1色型色覚であり、ホエザルは狭鼻猿類と同様に3色型色覚を再獲得しているとされている。他方、ホエザルは一様な3色型色覚ではなく、高度な色覚多型であるとの指摘もある。これらのヨザル、ホエザルを除き残りの新世界ザル(広鼻下目)はヘテロ接合体のX染色体を2本持つメスのみが3色型色覚を有し、オスは全て色盲である。これは狭鼻下目のようなX染色体上での相同組換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。ヒトは上記のような初期の哺乳類と霊長目狭鼻下目の祖先のX染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、L錐体のみを保持したX染色体に関連する赤緑色盲が伴性劣性遺伝をする。男性ではX染色体の赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいると色盲が発現し、女性では2本のX染色体とも赤緑色盲の遺伝子を受け継いでいる場合に赤緑色盲が発現する。なお、日本人では男性の4.50%、女性の0.165%が先天赤緑色覚異常で、白人男性では約8%が先天赤緑色覚異常であるとされる。

狭鼻猿類と広鼻猿類の分岐からさらに時代を下って、ヒト上科とオナガザル上科が分岐したのは、2,800万年から2,400万年前頃であると推定されている。この際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が抗酸化物質として部分的にビタミンCの代用となるためである。しかし、ヒトを含むヒト上科では、尿酸オキシダーゼ活性の消失により難溶性物質である尿酸をより無害なアラントインに分解できなくなっているため尿酸が体内で析出する痛風に罹患することがある。

---------------------------

2 頭と脳

目次へ5億3000年前のカンブリア紀の始め、体長2,3cmのハイコウエラは、微小な脳までも見分けられる。現生のナメクジウオによく似ている。ハイコウエラには中空の神経管があり、管の前端はわずかに太くなって三つの部分に分かれている。この太くなった部分が脳だ。ヒトの脳も最初は同じように胚の神経管が太くなってできる。

ヒトの胚の胚盤上層と胚盤下層にはさまれた新たな中層も形成され、最初にあった二層は外肺葉、中胚葉、内胚葉の三層に変わる。

外肺葉は皮膚と神経を生み出し、中胚葉は骨・筋肉・血管を、内胚葉は腸・肺・膀胱の内側を覆う。

二層から三層を作り出すプロセスは「原腸形成」といい、ほぼ6億年前にまで祖先をさかのぼる。

原腸形成は新たな層を作ると同時に口となる穴も生み出し(前口動物)、節足動物、軟体動物、蠕虫となる。

口が別の穴としてあとから生じる後口動物は、棘皮動物や脊索動物となる。

中胚葉ができるとき、胚の中心軸に沿って棒(脊索)ができる。

脊索から化学的なシグナルが流れ出すと、その上にある外肺葉の厚みが増してスプーン状の領域が残りの部分から立ち上がって正中線で折れ、ふたつのうねが一本の長い溝をはさみこみ、うねの頂が内側にまきこまれて正中線で出会い、溝を密封して神経管ができる。

神経管の上(背側)の部分の細胞は感覚ニューロンになり、下(腹側)の部分の細胞は運動ニューロンになる。

四週目のヒトの胚で、神経管の前端はわずかに広がって太くなり、原始的な脊索動物の神経管によく似ている。

ヒトの胎児はわずかな期間しか脊索をもっておらず、その後、脊椎を形成する。

神経管の前方の盲端がふくらんで三つつながった小胞ができ、のちに前脳、中脳、後脳となる。

後脳の成長はHox遺伝子群によってコントロールされ、この遺伝子群の共通祖先は、ショウジョウバエと同じく、8億年ほど前にさかのぼる。

前脳の半分はふくらみつづけながら二つのこぶに分かれ、大脳を形成する。前脳の両側から小脳のペアが生じて目を形成する。

哺乳類は爬虫類に比べて大きな大脳半球をもっている。

魚類の場合、脳幹(中脳に後脳をくわえた部分)が脳の最大領域であり、前脳は小さく、嗅葉が比較的大きい。

両生類は魚類に比べ、大脳半球が大きい。

爬虫類や鳥類では、大脳半球は両側にふくらんで下の視床を覆い隠す。

哺乳類、特に有胎盤類の大脳半球は増大し、新しい外層、新皮質を形成し、古い皮質を覆ってしまう。

---------------------------

有胎盤類

引用:Wikipedia

現在、有胎盤類は、有袋類・単孔類(カモノハシ)を除く現生哺乳類の最も新しい共通祖先とその子孫と定義される。

---------------------------

脳の下側、側頭葉の内側の縁に、最古の嗅覚皮質と、記憶に関与する海馬がある。

哺乳類の新皮質の役割は、全身からの感覚情報を受け取って理解すること、筋肉に運動のシグナルを送ること、感覚情報を取りまとめて記憶として保存先へ送ることだ。

ヒトの脳には推定860億個のニューロンがあり、そのうち130億個が新皮質にある。

3 頭蓋と感覚

目次へヒトの胚がまだ三層のとき、中胚葉の細胞が頭部に移動してきた神経管細胞とともに、間葉を形成した。ほとんどの間葉細胞は、骨、軟骨、筋肉、血球などにかなり早い段階で向かう。少数の未分化の幹細胞は成体の骨髄や脂肪組織に交換用の細胞の元として残っている。

頭蓋の基礎となるものの中で、間葉は軟骨の島々となり、それらがつながって骨に変化する。

爬虫類の耳には耳小骨がひとつしかない。

哺乳類の耳には耳小骨が三つある。

哺乳類には嗅覚受容体の遺伝子が1000個ある。ヤツメウナギには60個ほどしかないが、サイズや構造は似ている。重複遺伝子が元のものとは微妙に違う役割を担い、わずかに異なる嗅覚受容体をコードしている。

遺伝子重複によって嗅覚遺伝子のファミリーは、大半の脊椎動物で、ヤツメウナギとの共通祖先から爆発的な拡大を遂げ、哺乳類で極致を迎えた。

ヒトでは、嗅覚遺伝子として活性のあるものは400個に満たないが、犬やマウスはヒトの三倍もある。

ほとんどの新世界猿は、眼に二種類の色覚受容体をもっているが、旧世界猿や類人猿は三種類もっている。

最初の脊椎動物は現生のヤツメウナギに近く、顎はなかったが、眼をもっていた。眼はカメラ状で、虹彩と水晶体をもち、六つの筋肉で眼球を動かしている。

生きた化石、ナメクジウオには、前頭眼がある。これには黒い色素細胞のそばに感覚細胞のようなものがある。

爬虫類と鳥類の大多数には四種類の錐体があるが、ほとんどの哺乳類には錐体が二種類しかない。霊長類の限られた小集団だけが再び色覚を発達させて三種類の錐体を手に入れた。

6 肋骨、肺、心臓

目次へ肋骨は軟骨から発達したものであり、軟骨は胚の結合組織である間葉からできる、

肋骨を形成する細胞は、胸椎を作る細胞と同じく、肺の胸の領域にある原体節(胚の背側に並ぶこぶの列)を起源としている。胸椎の椎骨が12個あるのと同じく、肋骨も12対ある。

肋骨同士は肋間筋で結ばれ、肋間筋のそれぞれに一対の脊髄神経から分かれた枝がつながっている。ショウジョウバエの幼虫と同じく、ヒトの胚でそのようにして体節が生じた。

ヒトとオランウータンの胸の形を比べると、ヒトの胸は樽型で、てっぺんはかなり広く、胸部の下部がすぼまっていて、肩甲骨は低くて互いに離れた位置にある。

オランウータンの胸は漏斗型で、てっぺんが狭く、下の方の肋骨がラッパ状に広がり、肩甲骨同士が近くて高い位置にある。

心臓は胚発生で非常に早い時期にできはじめる。三層性胚盤のころに、細胞が集まって心臓の前身ができ、胚盤の縁のあたりに二重になった馬蹄形の管を形成する。ヒトの胎生第四週になると、馬蹄の両端が形成されつつある体の正面でくっつき、二本の管が融合して一本の原始心筒になる。やがて鰓弓が胚の頸部の両脇に現れると、大動脈弓の一団ができ、心臓と背中に沿って流れる二本の背部大動脈とつなぐ。

胚の管状の心臓は鼓動を始め、新たにできた血液細胞が、新たにできた血管を通って送られる。

10 腰からつま先まで

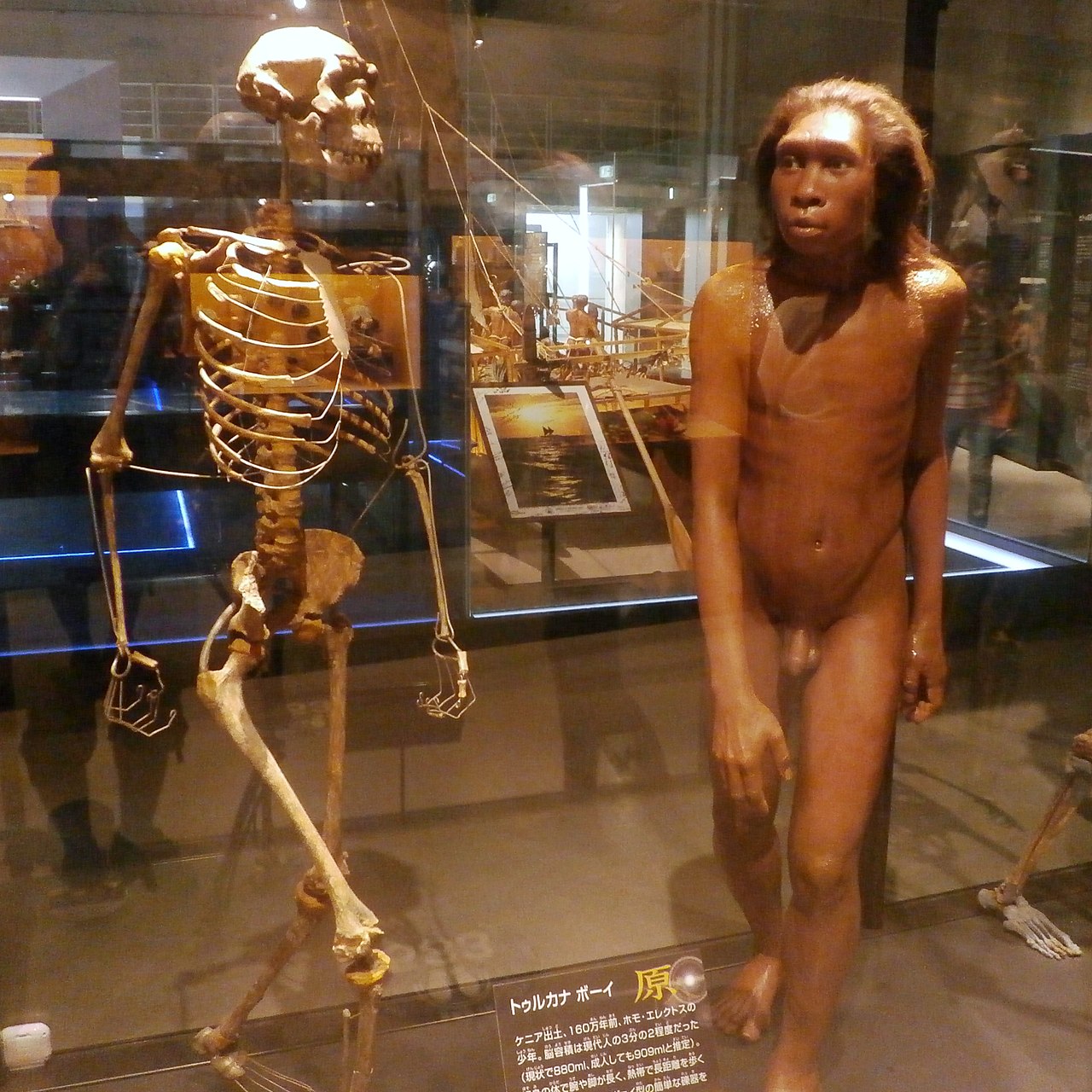

目次へナリオコトメ・ボーイは150万年前に東アフリカで生きていて、ホモ・エレクトゥスという種に属している。 ナリオコトメ・ボーイはとても若く、八歳程度とされている。身長は154㎝ほどで、大人になればもう7,8cmは高くなっていただろう。脚が長いのも走るためなのかもしれない。

ナリオコトメ・ボーイの種が進化したのは、草原が広がりはじめ、草食動物の数も種類も増えていたころだった。

引用:Wikipedia

トゥルカナ・ボーイ(Turkana Boy)は、新生代第四紀更新世の時代に生息していたヒト属ホモ・エルガステルの代表例。発見地から名付けられた。ナリオコトメ・ボーイとも呼ばれる。

1980年代にケニアのトゥルカナ湖の西岸から発見された160万年前の少年の骨格。9歳程度の少年であったと見られる。脳容積は1,000ccに満たなかったと推定されるが、体型的には現代人と遜色がないレベルに達している。

引用:国立科学博物館

なんだか、ぼくとよく似てる、ご先祖様。

11 肩と親指

目次へ前腕の動き(回外と回内)はヒトはできるが、ほとんどの哺乳類はできない。前腕をひねれば、手のひらをいろいろな方向に向けられる。

ヒトの第一中手骨と第二中手骨のあいだには、親指をほかの指の方に強く引きつける筋肉が存在する。

12 私たちの成り立ち

目次へヒトの胚にできる初期の心臓は、サメの胚の心臓と非常によく似ている。ところが胎生八週目になるころには、あきらかにヒトに見える。

ほかの動物に目を向けると、進化の潮流になすすべもなく押し流され、変わりゆく環境に適応し、時流に従ったように見える生物がいる。ヒトは、自分を環境によって形成させるのではなく、自分に合うように環境を形成するが、実は結果的に自分たちを変えてしまうこともある。