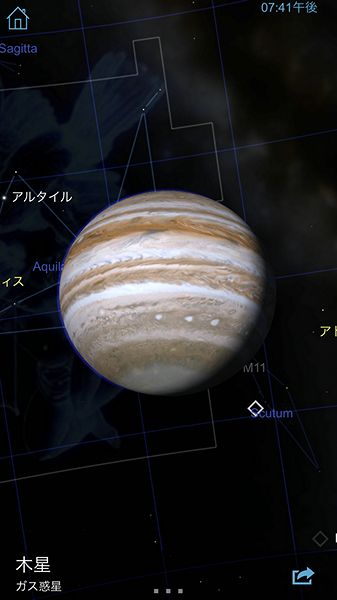

Arthur C. Clarkeの「2061年宇宙の旅」を読んでいます。木星が恒星化し、その衛星をめぐる別格のストーリーですが、木星のことについては、昔、双眼鏡で見て衛星を二つか三つ確認したことがあるだけでしたし、今は夜空を見て明るく輝く木星を見つけるだけです。

そこで、木星と衛星のことを勉強します。

引用:Wikipedia、iPhoneアプリケーション「星座表」

「星座表」で見てみると:

{Wikipediaより}

大きさ

太陽系の中で、木星は太陽に次ぐ重力中心であるが、半径比は7%に過ぎない。それでも、その質量は太陽系の木星以外の惑星全てを合わせたものの2-2.5倍ほどに相当する。そのため、太陽系全体の重心は太陽の内部にはなく、太陽半径の1.068倍の位置に相当する太陽表面付近にある。地球との比較では質量は318倍、直径は11倍、体積は1,321倍ほどある。半径は太陽の1/10に等しく、質量は1/1000である。密度は両者でほとんど差はない。

理論モデルによれば、もし木星質量が現在の質量よりもある程度大きかったならば、木星は増大した重力によって現在の大きさよりも逆に縮んでいたと考えられる。少々の差異では半径に影響を及ぼさないが、地球質量の500倍、木星質量の1.6倍程度重かったとすると、重力の増大によって木星内部の密度が高まり、構成物質の増加に反して体積が小さくなると考えられる。質量増加によってかえって半径が収縮する傾向は、木星の50倍程度重い褐色矮星の領域まで続くと考えられている。

木星が恒星として輝くには、水素を中心として現在の75-80倍程度の質量がなければならないが、半径で30%程度大きければ赤色矮星にはなり得たという。 ただ、木星が現在の軌道のまま赤色矮星になっていたとしても、地球にほとんど影響はないと考えられている。

木星は、太陽輻射で受ける熱よりも多い熱量を放射している。木星表面の温度は 125 K であり、これは太陽光エネルギーだけで計算される温度 102 K よりも高い。この差は木星内部で生成される熱によるものであり、太陽から受けるエネルギー量に匹敵する。この熱の一部は、ケルビン・ヘルムホルツ機構 (Kelvin-Helmholtz mechanism) と呼ばれる断熱過程で生じるもので、この過程によって木星は年間 2 cm ずつ縮んでいる。逆に、誕生時の木星は現在よりも2倍程度の大きさがあったと考えられる。

木星の内部構造

木星の内部構造は、中心に様々な元素が混合した高密度の中心核があり、そのまわりを液状の金属水素と若干のヘリウム混合体が覆い、その外部を分子状の水素を中心とした層が取り囲んでいるものと考えられる。ただしこの構造は外見上からの想像に過ぎず、はっきりと分かっていない。

中心核はケイ素など岩石質ではないかと想像されているが、その構造は温度・圧力の状態と同じく分かっていない。1997年に重力測定から予測された中心核の規模は様々に言われるが、地球の10?45倍の大きさを持ち、木星全体の3%-15%程度の質量を占めると考えられる。仮に木星成分が太陽と同じならば、岩石質の中心核は地球の5倍程度になるが、密度から計算するとその大きさは15倍程度となる。これは、巨大ガス惑星といえど太陽系の元素組成よりも水素やヘリウムが少ないことを示す。この中心核は、惑星形成モデルから予測される原始太陽系星雲からの水素やヘリウムの集積が行われた際、同様に岩石や水の氷も木星の初期形成時に集まったと考えられる。この核が予測どおり存在するとすれば、それは液体状の金属水素が起こす対流の中に混ざり込んだ物質が惑星内の深層部分に集まって形成されたことになる。この中心核は、現在では固まっていると思われるが、活動している可能性を完全に除外できる程の観測結果は得られていない。

中心核の周囲には、微量のヘリウムや水の氷を含む厚い水素の層が広がっていると考えられ、それは木星半径の78%に相当する。深い部分は液体の金属水素が 40,000 km 程の層を成し、その上部にはやはり液状の水素分子が約 20,000 km の厚さで覆っている。表面部分の深さでは、温度は水素の臨界点である 33 K を上回っているため、水素は液相と気相を区分する境界が存在しない超臨界液体状態にあると考えられる。しかしながら、上層部では水素はガス状であり、1,000 km 程下がると雲状の層となる。そして層の下部では液状になっている。これらに明らかな境界は存在しないが、深くなるにつれ徐々に熱を持ち濃度も高くなってゆく。

さて、衛星はどのくらいあるだろう。

母星に近いものから見てみると:

イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストは直径がそれぞれ、3600km、3100km、4200km、5800km。月の直径が3400kmだから、月と同等か、またはやや大きい。

質量は、10の22乗kgを単位にして、それぞれ、9、5、15、11。月は7なので、ガニメデの比重は特に重いようだ。

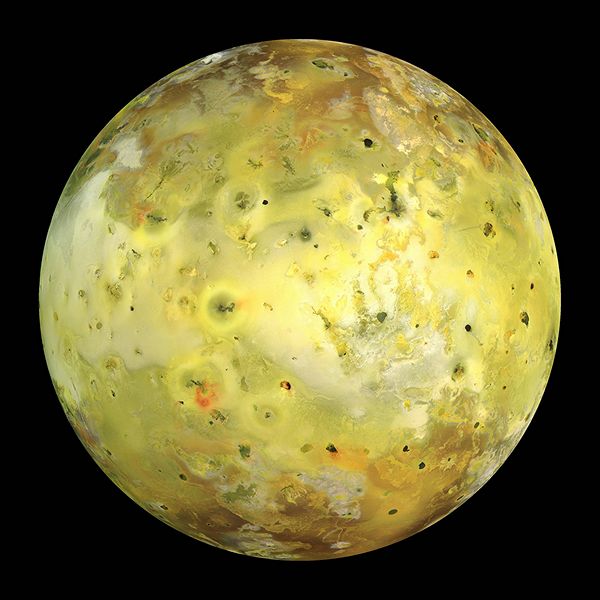

イオ

イオ(Jupiter I Io) は、木星の第1衛星である。4つのガリレオ衛星の中で最も内側を公転する衛星である。太陽系の衛星の中で4番目に大きく、また最も高密度の衛星である。太陽系の中で最も水を含む割合が少ない天体でもある。1610年に発見され、ギリシア神話に登場する女神イーオーに因んで命名された。

イオには400個を超える火山があり、太陽系内で最も地質学的に活発な天体である。この極端な地質活動は、木星と他のガリレオ衛星であるエウロパ、ガニメデ、カリストとの重力相互作用に伴うイオ内部での潮汐加熱の結果である。いくつかの火山は硫黄と二酸化硫黄の噴煙を発生させており、その高さは表面から 500 km にも達する。イオの表面には100以上の山も見られ、イオの岩石地殻の底部における圧縮によって持ち上げられ形成されたと考えられる。これらのうちいくつかはエベレストよりも高い。大部分が水の氷からなる大部分の太陽系遠方の衛星とは異なり、イオの主成分は岩石であり、溶けた鉄もしくは硫化鉄の核を岩石が取り囲んだ構造をしている。イオの表面の大部分は、硫黄と二酸化硫黄の霜で覆われた広い平原からなっている。

イオの火山活動は表面の独特の特徴を生み出している。イオの火山噴出物と溶岩流は表面の様相を大きく変化させ、黄、赤、白、黒と緑の微妙な色彩で彩っている。これらの多くは硫黄の同素体と硫黄化合物からなっている。また、長さが 500 km 以上にもおよぶ多数の溶岩流が表面に見られる。この火山活動によって生成される物質が、イオの薄く不完全な大気と木星の磁気圏を作り上げている。イオの火山噴出物は木星の周りの大きなプラズマトーラスを形成している。

イオは17世紀と18世紀における天文学の発展において大きな役割を果たした。イオは1610年1月にガリレオ・ガリレイによって、他のガリレオ衛星と共に発見された。この発見は地動説を後押しし、ケプラーの法則の発展につながり、さらにはオーレ・レーマーによる光速度の初めての具体的な測定にもつながった。地球からは、19世紀後半から20世紀初頭にかけてはイオは点として観測されていたにとどまったが、その後は暗い赤い極域や明るい赤道領域などの大規模な表面の特徴が分解できるようになった。1979年にはボイジャー計画によって2つの探査機による観測が行われ、多数の火山活動や大きな山、明確な衝突クレーターが見られない若い表面など、地質学的に活発な姿が明らかになった。ガリレオ探査機は1990年代と2000年代初頭に数回の近接フライバイを行い、イオの内部構造と表面組成に関するデータを取得している。これらの探査機は、イオと木星の磁気圏の関連も明らかにし、イオの軌道を中心とする高エネルギーの放射線帯の存在も発見した。イオは1日あたり 36 Sv もの電離放射線を受けている。

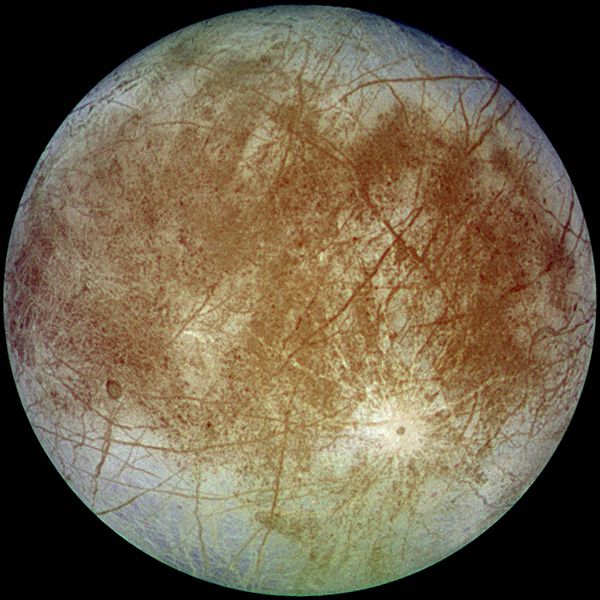

エウロパ

エウロパまたはユーロパ (Jupiter II 英語: Europa) は、木星の第2衛星である。ガリレオ衛星と呼ばれる木星の四大衛星の中では最も小さく、発見されている木星の衛星の中では内側から6番目を公転する。地球の月よりわずかに小さく、太陽系内の衛星の中では7番目に大きい。1610年にガリレオ・ガリレイによって発見され、ギリシア神話のゼウスが恋に落ちたテュロスの王女エウローペーにちなんで名づけられた。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。

エウロパの主成分はケイ酸塩岩石で、水の氷からなる地殻を持ち、おそらくは鉄とニッケルからなる金属核を持つ。また、酸素を主成分とした極めて薄い大気を持つ。表面にはひび割れや筋状の構造が見られるが、クレーターは比較的少ない。

エウロパは既知の太陽系の天体の中で最も滑らかな表面を持っている。表面が若く滑らかであることから、地下には水の海 (内部海) が存在するという仮説が提唱されており、その海に地球外生命が存在する可能性についても議論されている。主要な理論モデルでは、潮汐力によるたわみに起因する加熱によって海が液体の状態に保たれ、プレートテクトニクスに似た氷の動きを駆動し、表面から下の海へ化学物質を吸収していることが示唆されている。内部海に起源を持つと思われる塩がエウロパ表面に見られるいくつかの地形を覆っており、このことから内部海は海底との相互作用を起こしていることが示唆されている。これはエウロパにおける生命の居住可能性を決める上で重要な要素である。さらにハッブル宇宙望遠鏡による観測では、土星の衛星エンケラドゥスで発見されているものと似た水蒸気の噴出が検出されている。これは氷火山の噴火現象に起因するものであると考えられている。2018年5月には、1995年から2003年まで木星を周回していたガリレオ探査機で得られたデータの批判的な分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持するさらなる証拠が得られている。このような噴出活動の存在は、衛星表面に着陸すること無くエウロパの内部海における生命の探査を行うための手助けになるのではないかと科学者は考えている。

ガニメデ

ガニメデ (Jupiter III Ganymede) は、木星の第3衛星である。太陽系に存在する衛星の中で最大の大きさを持ち、質量も最も重い。太陽系内の全ての天体の中で9番目に大きく、大気をほとんど持たない天体としては最も大きい。直径は 5,268 km であり惑星である水星よりも 8% 大きいが、質量は水星の 45% にとどまる。金属の核を持ち、太陽系内の固体天体としては最も低い慣性モーメント係数を持ち、磁場を持つことが知られている唯一の衛星である。木星の衛星全体の中では木星から7番目の衛星であり、ガリレオ衛星の中では3番目である。他のガリレオ衛星と共に、地球以外の天体を公転していることが発見された初めての天体である。ガニメデはおよそ7日かけて木星を公転し、エウロパとイオと 1:2:4 の軌道共鳴を起こしている。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。

ガニメデはケイ酸塩岩石と水の氷がほぼ半々の組成からなっている。鉄が豊富な液体の核を持った完全に分化した天体であり、地球の海よりも多くの水を保持している可能性がある内部海を持っている。表面は主に2種類の地形が見られる。暗い領域は衝突クレーターで飽和している40億年前に形成されたと考えられている地形で、衛星の3分の1を覆っている。明るい領域は、広範に広がる溝や尾根が多数横切っており、少しだけ年齢が若いだけであり、残りの3分の2の領域を覆っている。明るい領域における破壊されたような地質の原因は明らかになっていないが、潮汐加熱による地殻の活動 (テクトニクス) の結果である可能性がある。

ガニメデの磁場はおそらくは液体の鉄の核での対流によって生み出されている。この弱い磁場はずっと大きな木星の磁場の中に埋まってしまっており、磁力線の局所的な摂動としてのみ現れる。ガニメデは薄い酸素大気を持ち、成分として酸素原子 (O)、酸素分子 (O2)、そしておそらくオゾン (O3) を含む。ガニメデが大気に付随して電離圏を持つかどうかは分かっていない。

ガニメデの発見はガリレオ・ガリレイの功績とされており、ガリレオは1610年1月7日に初めてガニメデを観測した。ガニメデの名前は、ギリシア神話でオリュンポス十二神の給仕としてゼウス (ローマ神話ではユーピテル) に近侍する美少年、ガニュメーデースのラテン語形ガニメデに因んで命名された。この名称はガリレオとほぼ同時期に独立してガニメデを発見した天文学者シモン・マリウスによって提案されたものである。パイオニア10号に始まり、これまでに複数の探査機がガニメデを探査している。ボイジャー計画のボイジャー1号とボイジャー2号による観測ではガニメデのサイズが正確に測定され、ガリレオ探査機では地下の海と磁場の存在が発見された。次の木星系への探査は欧州宇宙機関によるJUICEがあり、2022年の打ち上げが予定されている。JUICE はガリレオ衛星のうちイオ以外の3つの氷衛星全てをフライバイした後、ガニメデを周回する軌道に投入される計画である。

カリスト

カリスト(Jupiter IV Callisto) は、木星の第4衛星である。ガニメデに次いで2番目に大きい木星の衛星であり、太陽系の衛星の中ではガニメデと土星最大の衛星タイタンに次ぐ3番目の大きさを持つ。太陽系の全天体の中でも水星に次いで12番目に大きい。また分化していないと思われる天体としては太陽系最大である。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。

カリストは1610年にガリレオ・ガリレイによって発見された。直径は 4,821 km であり、惑星である水星の 99% の大きさであるが、質量は水星の3分の1に過ぎない。ガリレオ衛星と呼ばれる木星の四大衛星の中では最も外側を公転しており、軌道半径は 1,883,000 km である。他の3つのガリレオ衛星のイオ、エウロパ、ガニメデとは異なり軌道共鳴を起こしておらす、従って目立った潮汐加熱も発生していない[4]。カリストの自転はカリストの公転周期と同期しており、常に同じ半球を内側に向けている。そのため木星はカリストの空の常に同じ位置にとどまって見える。カリストの軌道は他の3つのガリレオ衛星より遠方にあるため木星の主要な放射線帯の外にあり、木星の磁気圏にはあまり影響を受けていない。

カリストは岩石と氷がほぼ同量の組成を持っており、密度はおよそ 1.83 g/cm3 である。木星の主要な衛星の中では最も密度が低く、表面重力も小さい。表面に分光学的に検出されている化合物は、水氷、二酸化炭素、珪酸塩、有機化合物である。ガリレオ探査機による探査では、カリストは小さい岩石の核を持つ可能性があり、また深さ 100 km 以上に液体の水の内部海を持っている可能性があるとされた。

カリストの表面は、太陽系の天体の中で最も古く、多数の衝突クレーターに覆われている。表面は完全にクレーターに覆われている。プレートテクトニクスや火山活動などの活動は見られず、地質活動が発生した痕跡も見られない。表面の進化はほとんどが天体衝突によるクレーター形成によって占められていると考えられている。表面に見られる主要な地形は、多重リング構造、様々な形状のクレーター、鎖状に連なったクレーター (catenoe)、断崖、山地と堆積物である。小さいスケールで見ると、表面は変化があり、高地の頂上付近に輝く霜の堆積物があり、その周囲を暗い物質で覆われた低地が囲む地形が見られる。これらの特徴は、小さい地形が昇華によって劣化した結果形成されたものだと考えられている。この考えは、一般にカリストには小さい衝突クレーターが少なく、それらの痕跡と考えられる多数の小丘が存在するという事実によって支持されている。地形の絶対的な年代は分かっていない。

カリストは極めて薄い大気を持ち、組成は大部分が二酸化炭素で、おそらくは酸素分子を含む。またある程度はっきりした電離圏を持つ[17]。カリストは、形成直後の木星の周囲に存在したガスとダストからなる周惑星円盤の中で、ゆっくりとした集積によって形成されたと考えられている。カリストのゆっくりとした集積と、潮汐加熱がないことから、内部で急速な分化が発生するのに十分な熱を得られなかった。形成直後に発生したカリスト内部でのゆっくりとした対流は、部分的な分化を発生させ、さらに深さ 100?150 km に内部海を形成し、小さい岩石の核が形成された可能性がある。

カリスト内部に海が存在する可能性があるということは、その内部に生命を保持している可能性も持つということである。しかしその可能性は近傍のエウロパに比べると低いと考えられている。これまでに、パイオニア10号と11号からガリレオやカッシーニに至るまで、多数の探査機がカリストを観測している。エウロパでの放射線強度は低いため、人類が将来的に木星系の探査を行う際に基地を建設する場所として最も適していると長い間考えられている。