三年前、姫路城の階段をすいすい上がって天守閣から四方を見渡したが、二年前、突然、左足が強烈にしびれて、50メートルも歩かないうちに痛みに耐えかねてしゃがんだりした。それから、整形外科に行き、症状は改善せず、整骨院に通いやはり改善せず、別の整骨院に通うようになって今年の始めくらいから快適に歩けるようになった。

なぜ歩けるようになったのかはわからないけれど、脊柱管狭窄症について勉強します。

引用:日本整形外科学会ホームページ

腰部脊柱管狭窄症では腰痛はあまり強くなく、安静にしている時にはほとんど症状はありませんが、背筋を伸ばして立っていたり歩いたりすると、ふとももや膝から下にしびれや痛みが出て歩きづらくなります。しかし、すこし前かがみになったり、腰かけたりするとしびれや痛みは軽減されます。

加齢、労働、あるいは背骨の病気による影響で変形した椎間板と、背骨や椎間関節から突出した骨などにより、神経が圧迫されます。

脊柱管は背骨、椎間板、関節、黄色靱帯などで囲まれた脊髄の神経が通るトンネルです。年をとると背骨が変形したり、椎間板が膨らんだり、黄色靱帯が厚くなって神経の通る脊柱管を狭くなって(狭窄)、それによって神経が圧迫を受け、神経の血流が低下して脊柱管狭窄症が発症します。 椎間板ヘルニアに比べ中高年に発症することが多いようです。また背骨を後ろに反らすと脊柱管が狭くなり、前に曲げると広がるので、間歇性跛行が起こるのです。

単純X線(レントゲン)写真である程度は推測できますが、より詳しく診断するためにはMRIや脊髄造影などの検査が必要となります。下肢の動脈がつまって血行障害を生じた時にも似たような症状がおこりますので、原因を正確に調べることが必要です。

そもそも、脊柱管とは;

引用:Wikipedia

脊柱管(せきちゅうかん、英語:vertebral canalまたはspinal canal、ラテン語:canalis vertebralis)とは、脊椎の椎孔が連なってできた細長い空間を指す。『生理学』という用語を初めて導入したとされるフランスの医師、生理学者であるジャン・フェルネル(フランス語版、英語版)が初めて記述した。上は大孔(大後頭孔)を通って頭蓋内に続き、下は仙骨の中で閉じている。脊柱管の内容物でもっとも重要なのは脊髄であり、その周りの構造は脊髄を守るためのものと考えることができる。

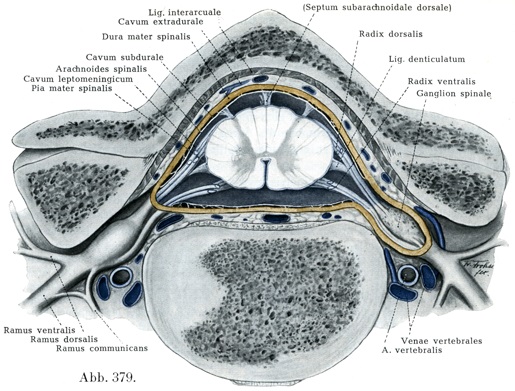

脊柱管の構造は、その水平断面を考えるとわかりやすい。椎骨を中ほどの高さで切ったとき、脊柱管の断面は正中に円く現れる。これはすなわち切られた椎骨の椎孔の断面でもある。その後方には棘突起、両外側には横突起、前方には椎体がある。脊柱管の体積のうち大部分は脊髄が占めている。脊柱管の断面を円とみなしたとき、中心のところにあるのが脊髄で、その周りでは中心に近いほうから順に軟膜、クモ膜下腔、クモ膜、硬膜、内椎骨静脈叢を入れた結合組織、椎骨の骨膜が層をなして脊髄を取り囲んでいる。骨膜は椎骨と密着しているので、脊柱管を内張りするような形になる。

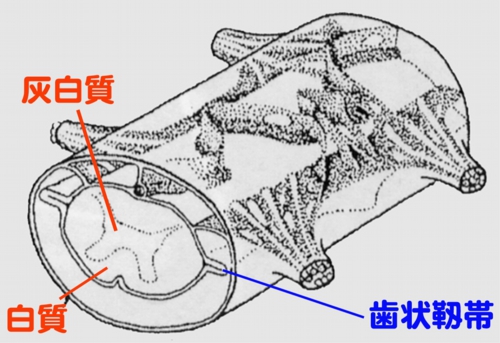

脊髄の外側では、脊髄神経の前根と後根の間から、歯状靭帯という一対の靭帯が出る。歯状靭帯はクモ膜下腔とクモ膜を貫いて軟膜と硬膜を結び、脊髄を硬膜の中で動きまわらないように支えている。歯状靭帯は軟膜に一本ずつの細長い線を描いて付着し、脊柱管に沿って薄い膜の形に延びているが、硬膜の側では尖り、ある程度の距離をおいた点ごとに硬膜に付いている。歯状靭帯が硬膜に付く点は脊柱管の全体に片方で20箇所程度ある。この様子が(全体の薄く細長い形も含めて)鋸の歯に似ていることから「歯状」の名がある。

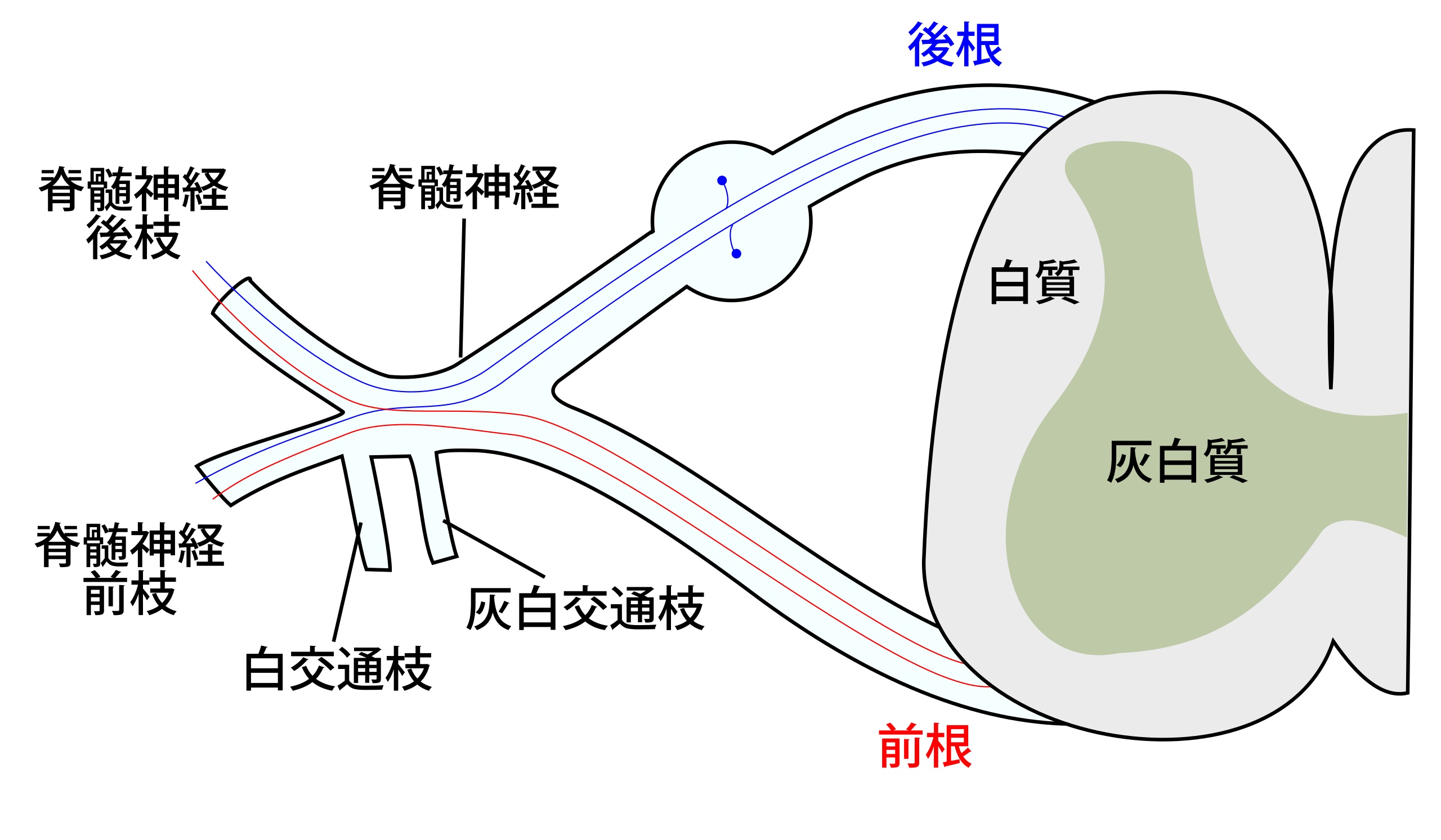

脊髄神経の前根と後根は合わさって、椎間孔から脊柱管を出る。椎間孔とは、隣り合った椎骨の突起が合わさって脊柱管を作るとき、両外側に開いた窓のような隙間である。椎間孔を出た脊髄神経はすぐに脊髄神経節を作り、そこから前枝と後枝に分かれてそれぞれの支配域に向かう。脊髄神経の出口は、その根が脊髄から出た場所よりも下にある。この差はより下の脊髄神経について大きく、腰椎の椎間孔から出る脊髄神経の根は、かなり上から長い距離を下ってきている。そのため、脊髄の本体は第2腰椎あたりの高さで終わるのに、その下にも脊髄神経の根が馬尾と呼ばれる束をなして下の出口へ延びている。

隣り合う椎骨の椎体は椎間板を挟んでいる。椎間板は椎間孔の高さに近く、その高さにおいて脊柱管の前壁をなしている。

脊髄神経の前根と後根とはなんぞや。

神経解剖学において、前根(ぜんこん、英: ventral root)は、脊髄神経の神経根のうち遠心性運動神経根のこと。脊髄の前外側から出て硬膜を貫き、末梢側(脊椎の椎間孔を出るところ)で同じ高位の髄節から出た後根と合わさって脊髄神経となる。

後根(こうこん、英:posterior root)または背根(はいこん、英:dorsal root)は、解剖学および神経学用語で脊髄神経のうち求心神経(感覚神経)が脊髄に入り込む神経根のこと。

前根を構成する神経線維の多くは、脊髄前角の一般体性遠心性神経の軸索で、太く(径9-13μm)髄鞘を持ち、Aα線維と呼ばれる。それ以外に細い有髄神経線維もあり、これはAγ運動神経の軸索で筋紡錘の錐内筋線維を支配する。これに対してAα線維が支配する骨格筋線維を錐外筋線維と呼ぶ。またT1(第一胸髄)からL2(第二腰髄)までとS2(第二仙髄)からS4までの前根には、もう一種類の細い有髄神経線維がある。これは脊髄側角にある中間外側核に神経細胞体を持つ神経の軸索で、一般内臓遠心性神経線維すなわち交感神経節前線維であり、B線維とも呼ばれる。この線維は後根と合わさった脊髄神経から分岐する白交通枝を通り、交感神経幹に達してそこにある神経節に入る。

後根について;

V 体性感覚または内臓感覚の情報がここを通って中枢にもたらされる。感覚神経は神経細胞体から末梢側と中枢側に2本の神経突起を出しており、後根は脊髄から後根神経節までの部分のことで、後根神経節にはここを通る神経の神経細胞体がある。後根は一般に、前根に比べて太い。脊髄の各髄節に一本ずつの後根が入るが、通常第一頸髄および尾髄には後根がない。一本の後根を構成する神経線維の数は、ヒトで有髄線維と無髄線維をあわせて約200万-300万といわれる[1]。有髄線維はA線維と呼ばれる太い線維(径10-20μm)で、髄鞘を持つため伝導速度が速い(5-120m/s)。無髄線維はC線維と呼ばれる細く、伝導速度も遅い線維である。

脊髄神経の後根が障害されると、体の一部分の体性感覚が麻痺する。

引用:脊髄外科ジャーナル ホームページ

脊髄は硬膜嚢の中を循環している脳脊髄液の中に浮いている形で存在しますが,脊髄の外側の部分は歯状靱帯により左右の硬膜につなぎ止められています.脊髄の横断面は楕円形をしていますが,その中には蝶が羽を広げた形をしている灰白質が存在し,それを白質が取り巻いています.白質には脳からの指令を伝達したり体からの知覚を脳に伝える軸索と呼ばれる神経線維が存在し,灰白質にはその指令を受け取ったり知覚を脳に伝えたりする神経細胞が存在します.

さて、足のしびれはどの神経細胞が関与しているのだろう。

引用:Rauber Kopsch解剖学 ホームページ

脊髄には3つの被膜がある.

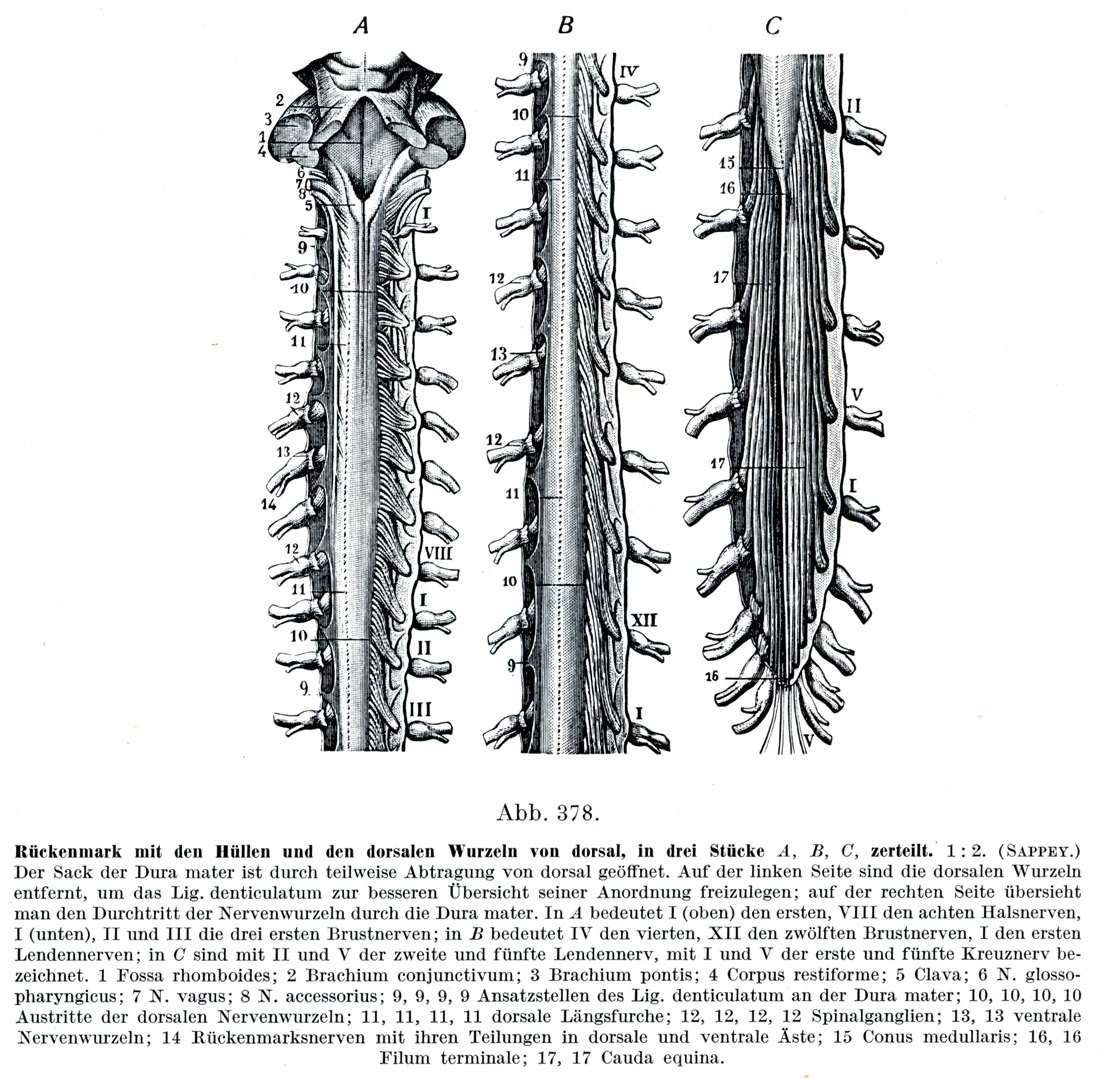

a)脊髄硬膜Dura mater spinalis(図378)

これはたがいに遠くはなれている2葉からなっている.すなわち脊柱管を内張りしている薄い骨膜性の1葉(外板Lamina externa,脊柱管内膜Endorhachis)と狭義の脊髄硬膜すなわち内板Lamina internaとであるが,内板は強固な線維性であり,腱のような輝きをもつ膜である.これらの両葉のあいだには硬膜外腔Cavum extraduraleがあり,このなかに疎性結合組織,脂肪組織,静脈叢がある.

[図378]脊髄とその被膜および後根をうしろからみる;A, B, Cの3部に分けてある.1/2 (Sappey)

硬膜の嚢は部分的に取り除いてうしろから切り開いてある.左側では後根を取り去って,歯状靱帯の配列がよく見えるようにしてある.右側では神経根が硬膜を貫いているのが見渡せるようにしてある.Aでは(上の)1に第1頚神経,VIIIは第8頚神経(下の)I・II・IIIは第1から第3までの胸神経を示し;BではIVは第4胸神経,XIIは第12胸神経,1は第1腰神経を示す;CではIIおよび(中央の)Vをもって第2と第5腰神経,1および(下の)Vをもって第1と第5仙骨神経を示す.1菱形窩;2 結合腕;3 橋腕;4索状体;5 槌子;6 舌咽神経;7 迷走神経;8 副神経;9,9,9,9 歯状靱帯が硬膜に付着するところ;10,10,10,10脊髄神経の後根が出るところ;11,11,11,11 後正中溝;12,12,12,12 脊髄神経節;13,13 脊髄神経の前根;14 脊髄神経が前枝と後枝とに分れるところ;15 脊髄円錐;16,16終糸;17,17 馬尾.

内板は外側が粗で,内側は滑らかで光沢があり,長くて広い円筒形の嚢をなしていて,この嚢はこれに包まれた脊髄よりもはるかに大きな広がりをもっている.これは大後頭孔の周縁にかたく付着しており,また脊髄円錐の尖端を越えてさらに下方にのびて,第2あるいは第3仙椎の高さではじめて急に細くなり円錐形の尖端となっている.大後頭孔のすぐ近くで左右の椎骨動脈がこれを貫いている二硬膜の突起が終糸とともに下方にのびて尾骨に達し,脊髄硬膜糸Filum durae matris spinalisを成している.

これはヘラの形に広がって第2尾椎の骨膜に移行している.

硬膜嚢はいろいろな場所で脊柱管の壁と結合組織の束によってつながっている.

硬膜はこれに包まれているものとの間に2様のつながり方をしている:すなわち

a)クモ膜の外面とは硬膜下小束subdurale Fadenによって結合していて,その他の場所では硬膜は平面的に広がった毛細管性のリンパ隙,すなわち硬膜下腔Cavum subdurale, Subduralraumによってクモ膜かち分けられている.

b)柔膜とは各側19〜23個の低い尖頭の対称的な2縦列によってつながらているが,これらの尖頭は前額面にのびた幅の狭い結合組織の板の突出部であって,この結合組織の板といっしょに歯状靱帯Ligamentum aenticulatumをなしている.この靱帯は柔膜に固着して,脊髄を固着する装置となっている.

第1の尖頭は硬膜嚢が椎骨動脈に貫かれる所よりも上方で,かつ第1頚神経よりも上方にある(第I巻,図396).その下方に続くものはどれも上下にならんだ2つの神経が硬膜に入る所のあいだに固着している.最後のものは最下の胸神経と第1腰神経とのあいだにある.最下の尖頭より下方で側方の靱帯条はなお脊髄円錐にまで追跡できる.歯状靱帯の前面の前方には前根があり,その後面より後方には後根および副神経がある(図378, 379).

硬膜は密に組み合った線維性結合組織の束からなり,この線維束の多くは縦に走っている.線維束のあいだには液の通ずる路系Saftbahnsorsystemがあって,この路系は硬膜の内外両面に開口している.硬膜の内外両面は内皮で被われている.

硬膜には血管(硬膜動静脈)および神経(硬膜神経)がある.

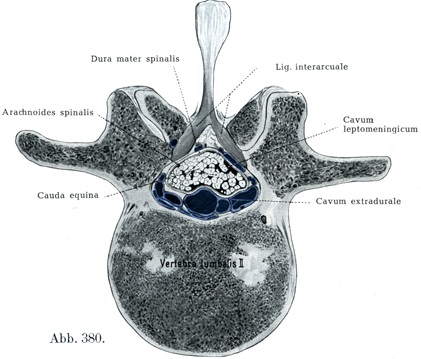

b)脊髄クモ膜Arachnoides spinalis(図379, 380)

これは血管も神経もない柔軟な膜であり,その外面は平滑で内皮に被われて硬膜に接している.内面はやはり内皮に被われており,多数のクモ膜下の小梁および小膜によって柔膜と癒着している.クモ膜と柔膜とのあいだには軟膜腔Cavum leptomeningicum, Subarachnoidalraumがあるが,これは相当に広くて,かなりの量の液体,すなわち脳脊髄液Liquor cerebrospinalisをもっている.他方の硬膜下腔はただ毛細管性の間隙をなしているにすぎない.

軟膜腔の液体(60〜200gr)は脳に属する数多くの大きな軟膜腔とつづき,さらにまた脳内部の脳室を充たす液体とも直接に通じている.

つまりクモ膜は脊髄を弛く包んでいる1つの広い嚢であって,この嚢が外方は硬膜によって支えられている.クモ膜と柔膜とのあいだにある髄液に満たされた腔所は,歯状靱帯によって仕切られ,それによって不完全に前方部と後方部とに分けられている. 脊髄のクモ膜は縦に走る結合組織線維束の薄い層よりなり,これらの線維束は線維のあいだの所々に狭い隙間を残していて,これらの隙間は内皮細胞で被われている.軟膜腔の小梁はみな内皮細胞を有っている.クモ膜と柔膜とをいっしょにして軟膜Leptomeninxという.

c)脊髄柔膜Pia mater spinalis(図379)

脊髄柔膜,すなわち血管膜Gefashautは脊髄の表面にぴったりと接着しており,前正中裂の中では脊髄軟膜中隔Septum leptomeningicum spinaleを作っている.

柔膜は内,外の2層よりなる.クモ膜下小梁はその外層に移行している.その外層は密集して縦走する結合組織の束でできていて,この束が内皮の鞘に包まれており,また外側が薄い内皮の膜で被われている.

その内層Innenlageは毛細管性の隙間によって外層から分けられている結合組織の板であって,この板は輪走する原線維束の薄い1層からなり,なお内層の内外両面には弾性線維網がある.さらに内面も外面も内皮で被われている.内膜の組織には,そこそこに色素細胞がみられる.

[図379]脊髄膜 第4頚椎を通る横断面.硬膜は黄;クモ膜は白;硬膜の外にある静脈と軟膜腔は青で示す.

[図380]脊髄膜 第2腰椎を通る横断面(GerstenbergとHein 1908より)

柔膜のもつ細い血管は両板のあいだを走り,次いでその内板から外膜性の鞘をあたえられて垂直に髄質のながにはいりこんでいる.この外膜性の鞘の初まりはロート状に広がって,いわゆる柔膜漏斗Piatrichterをなし,柔膜の両板のあいだの隙間に開口している.この隙間は柔膜のもつリンパ腔Lytmphraumeである.

脊髄柔膜の神経は大部分が交感神経に由来するが,後根からくる脊髄神経性のものもある.これらの神経は柔膜の外層のなかで柔膜神経叢Plexus nervosus piae matrisを作る.その終末器官Endorganeは次のようである:すなわち単純な終末einfache Endigungenとしては神経原線維が円板のような形に広がったものであり,他は終末糸球Endknauelをなすもので,後者はクラウゼ終末棍状体にはなはだよく似ているが,それぞれのものが形を異にしていて,典型的でない終末器官にいたるまで全くいろいろである(Stohr jr., Z. Zellforsch., 30. Bd.,1939).この神経叢の成分は柔膜の細い動脈に接していて,その一部は脊髄の内部に入りこむ動脈の小枝とともに脊髄内の比較的太い中隔のなかに達している.

4.脊髄の脈管

脊髄の動脈には次のものがある:すなわち

1. 前脊髄動脈Aa. spinales ventrales,これは椎骨動脈の枝である.

この小血管は両側のものが下方に向かってたがいに近づき,脊髄の上端で合して対をなさない前脊髄動脈A. spinalis ventralisとなる.この不対の動脈は脊髄の前面の中央を前正中裂の入口の前に沿って始終ほとんど同じ太さですすみ,終糸にまで達してそこの両側で後脊髄動脈と弓なりに曲がって吻合している.

2. 後脊髄動脈Aa. spinales dorsales,これもやはり椎骨動脈の枝である.

これは前脊髄動脈よりいくらか下方から起こっていて,この動脈と違って他側のものと合することがなく,脊髄とその後根とのあいだにかくれている.

3. 脊髄枝の中小枝Rdmuli medii der Rami spinales,脊髄枝というのは椎骨動脈,肋間動脈,腰動脈,腸腰動脈,外側仙骨動脈の脊髄枝である.

前脊髄動脈はその走行の途中で絶えず矢状方向に前正中裂のおくに細い枝を送っているが,この枝はそこで各側1列をなして前交連を通って脊髄の両側半に入りこむのである.同じように後脊髄動脈から,ならびに柔膜の血管網の全領域からも小枝が放射状に脊髄のなかに入っている.これらの小枝は主として脊髄内の中隔系のなかを通っている.中隔系の結合組織に伴われて,細い動脈が数多く灰白質に達する.すでに白質の内部で小枝をだし,これらの小枝が神経線維束を包んでいる長くのびた網の目の毛細管網を作っている.灰白質の毛細管網はそれよりはるかに密であり,灰白質の中では狭い多角形の網の目をなしている. 脊髄内部の動脈枝はすべて終動脈Endarterienである.

静脈Venen

毛細管網から出てくる静脈血は,特に2本のかなり太い内部の静脈である内脊髄静脈Vv. spinales internaeに集まるのである.外側の静脈は前外脊髄静脈Vv. spinales externae ventralesと後外脊髄静脈Vv. spinales externae dorsalesとである.

左右の内部静脈Zentralvenenはそれら2本の間および外部の静脈といく重にもつながっている.−−脊髄から流れ出る静脈血の他の一部は放射状に白質をへて外側の静脈に達していて,これらの外部静脈が分節性の通路によって脊柱管の内部の静脈叢と続いている.

リンパ管Lymphgefase

脊髄の内部ではリンパ路が血管周囲腔の形で動脈および静脈に伴なっており,この血管周囲腔は血管の外膜と血管周囲境界膜Membrana limitans perivascularisとの間にある(Robin, Virchow).

クモ膜下腔および硬膜下腔は脊髄神経のリンパ隙と続いている.このリンパ隙は導出するリンパ管Lymphgefaseとつながり,このリンパ管が近くのリンパ節に注いでいるのである.

症状について解説しているところを見ると;

引用:なる.整骨院 ホームページ

「脊柱管狭窄症」症状名だけでしたら、ご存知の方も多いのではないでしょうか。背骨の中には神経の通り道の脊柱管があります。この脊柱管がなんらかの原因で狭くなり、神経を圧迫されることで足の痛みやしびれなどの症状が現れるといわれています。先天的に脊柱管が狭い人もいますが、ほとんどが後天的(日常生活などの影響)になるといわれています。頸部の脊柱管が狭くなり症状を呈してるものを頸部脊柱管狭窄症。腰部の脊柱管が狭くなり症状を呈してるものを腰部脊柱管狭窄症といわれています。

ただ近年、レントゲンで脊柱管狭窄症と判断されても症状がなかったり、症状のつじつまが合わなかったりということも多々あります。脊柱管狭窄症=痛み・しびれというのは少ないと感じます。そこで痛みやしびれが何かよって引き起こされているかというと筋肉による影響が多いと感じます。日々の日常生活での負担により筋肉が硬くなり、血液の流れが悪くなります。その影響で筋肉が水分不足、酸素不足、栄養素不足となり痛みやしびれを引き起こす事が多いと考えます。

脊椎とは首から腰までの24個の椎骨(小さい骨)で構成されています。その椎骨には椎孔と呼ばれる骨に囲まれた穴があります。その椎孔が重なり合ってできた管が『脊柱管』と呼ばれているものになります。この脊柱管の中に神経の束(脊髄)が通っています。脊髄は脳と同様に中枢神経と呼ばれるもので、脳からの命令を全身に伝える役割があります。その中枢神経を脊柱管が、ダメージを受けないように守るという重要な役割があります。しかしその脊柱管が狭くなり圧迫されることで中枢神経にも影響がおき、腰部の痛みや足のしびれなどを引き起こす要因になると言われております。

特徴的な症状では『間欠性跛行』があります。

しばらく歩くと足にしびれや痛み生じ長い距離を歩くのが辛くなります。座って休んだり、前かがみで休むと症状が軽快しまた歩くことができます。これは前かがみになることで脊柱管が少し広がり、神経の圧迫が減るからです。(閉塞性動脈硬化症でも似たような症状がでることがありますので鑑別が必要です。)

? 腰の痛み、腰の張り、腰を後ろに反らすと痛い・痺れる

? 片脚又は両脚の痛み、しびれ

? 身体を丸めると症状が軽快する

? 感覚異常がみられる

? 膀胱直腸障害(排尿や排便に支障がでる)

脊柱管狭窄症は神経根型、馬尾型、混合型の3つの分類に分けられます。

1 神経根型

3つの分類で特に多いのが神経根型です。神経とは中枢神経と末梢神経に分けられます。その末梢神経は脊髄から枝分かれしており、その根元の部分が神経根と呼ばれています。この神経根が脊柱管によって圧迫されたものを神経根型といいます。背骨の左右から神経根が出ていますが、両方の神経根が圧迫されるというのは少なく、左右のどちらかの神経根が圧迫されるケースが多いです。その場合症状も左右の圧迫された方に現れます。特徴的な症状として『間欠性跛行』があります。長時間立ち続けたり歩いたりした場合、神経根が圧迫された側の腰〜下肢にかけて強い痛みやしびれが生じる場合があります。

2 馬尾型

馬尾とは脊柱管を通る末梢神経の束のことです。馬尾が障害されると広い範囲で様々な症状が現れます。神経根型は片方に症状を現しますが馬尾型の場合、両足に症状を現します。左右両足にしびれや痛み、異常感覚、まれに灼熱感などの症状も生じます間欠性跛行も神経根型に比べると頻繁におこるケースが多いです。また、馬尾は直腸や膀胱とも関連があるため排尿や排便に支障がきたすケースもあります。

3 混合型

神経根型と馬尾型が合わさったのが混合型です。神経根型の症状がでたり馬尾型の症状がでたり様々です。足底の皮膚が厚くなった感じがしたり灼熱感、冷感があったりと様々な感覚異常をきたすケースもあります。これを「センソリー・マーチの症状」と呼びます。

僕の場合、整形外科で第五腰椎のところが脊柱管が狭くなっていると、MRIで説明されていたし、左に限って腿から膝のあたりが痺れて痛くなっていたから、神経根型に相当するのかな。

腿の筋肉をもむと硬くて張ったような痛みがあった時期があって、その後しばらくするうちに、もむとやわらかくなってきたから、筋肉の障害もあったみたいだ。

杖を突いてディズニーランドに孫たちと一緒にがんばって歩いたこともあった。

一年半前に、毎日、足踏みマシンに乗っていたことがあって、それからなんだか少ししびれがなくなってきたような気がする。今はマシンはあまり使ってないが、その代わり、大股で腕をランニングのように振りながら姿勢をまっすぐにして歩いている、というか、歩けるようになった。

思うに、神経と筋肉の関係が改善されて、いまの形状なりに適応してきたのではないかな。

腰の痛みも感じなくなってきたし、三年前のころのように、また姫路城の階段をすいすい上がってゆきたいね。

思うに、、

学習効果かな。筋肉をマッサージし、神経系にこれは痛みではないと学習させた結果かなとおもう。

背筋を伸ばして腕を振り、正しい形で歩行する。腰は左右にリズミカルに振れる。腰かけたときは腿を両手で揉む。

こんなところかな。