マウスポインターが指先の形に変わったところをクリック。

14:38 2025/02/27

引用:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/17/8/17_8_488/_pdf/-char/ja

現在の海水中のMo量は,他の重金属に比べはるかに多く(15ppb),Feの値(5ppb)の3倍もあり,海水中に発生した生命がMoを利用してきたのはむしろ当然と思われる.

乳牛はmolybdenosisと いう病気になるといわれているが、過剰のMoが体内のCuをCuMoO4の形で放出し,Cuが不足の状態になるためとされている.

また,これと逆に,Mo不足のときにはCuがたまりすぎてよくないとされている.

結局,0.1〜5ppmのMoが適量となるが,大抵の人間はこの範囲の食物を摂っているので,特にMoが過剰や不足とはならない.

Moは一般に,成長,細胞内酸化,プリン塩基代謝,鉄イオン代謝に必要であり,微生物から高等動物まで広く含まれている.

20:32 2025/02/26

Fe、Cuなどの元素は殆ど近い。

Feは26、Cuは29、その間にCo27、Ni28、それからZn30。

Co27は別として、Fe、Cu、Znは生体に必要な元素ではないか。

必須元素は主要元素と微量元素に分けられる。

必須元素は:

H1、C6、N7、O8、Na11、Mg12、P15、S16、Cl17、K19、Ca20

微量元素は:

(B5)、(F9)、(Al13)、V23、Cr24、Mn25、Co27、(Ni28)、Cu29、Zn30、As33、Se34、Br35、Mo42、I53

V23:コレステロールの合成制御?

Cr24:インスリン分泌

Mn25:ミトコンドリアのエネルギー産生

C027:コリン環の中心に結合、ビタミンB12

Cu29:2-3mg/日の接種がよい

Zn30:細胞分裂時の酵素に必要

As33:猛毒

Se34:過酸化脂質分解酵素のグルタチオンペルオキシターゼを活性化

Br35:Br35を含まない餌を食べたミバエは死滅

Mo42:窒素代謝や硫黄代謝に関与するオキソトランスフェラーゼ(酸素原子移動反応触媒酵素)に含まれる

I53:甲状腺ホルモンの成分

12:16 2015/01/22

真空に充満しているヒッグス粒子の中を光子以外の波動が通過すると、ヒッグス粒子が抵抗となって質量として観測されると言われていると思っているが、これは・・・。

真空はヒッグス場で満たされていて、ヒッグス粒子の質量と同じエネルギーを発生させると、直ちにこのエネルギーと交換にヒッグス粒子が生成されると思う。

電子が軌道を変更させるのに必要なエネルギーと同じエネルギーの光子が入射すると、このエネルギーと交換に電子は軌道を替えると思う。

エネルギーは等しいエネルギーと出会うとただちに交換するのだと思う。

21:34 2015/01/20

アボガドロ定数をどのようにして測定したのかと思っていた。1811年にアボガドロは、同圧力、同温度、同体積の全ての種類の気体には同じ数の分子が含まれるというアボガドロの法則を発表し、1856年にロシュミットが1立方cmあたりの気体分子数を計算したという。調べてみることにした。

Loschmidt constant(Wikipedia)

21:55 2015/01/19

マックスウェルの方程式を解くと誘電率と透磁率から光速度が計算できる、というのが不思議だった。この方程式のうちの電場と磁場の強さの方程式を解析した方程式の形は、弦を伝わる横波の波動方程式の形と同じになる。違うところは比例定数で、マックスウェルの方は誘電率×透磁率、波動方程式の方は波の速度の二乗分の1になる。

真空の誘電率と透磁率の値は空気とほとんど同じで、8.85E-12F/m、1.256E-6H/m。

そうすると8.85E-12F/m × 1.256E-6H/m のルート分の1の、2.99939E8m/s という値が電磁波が伝わる速度と考えられるのだと思う。

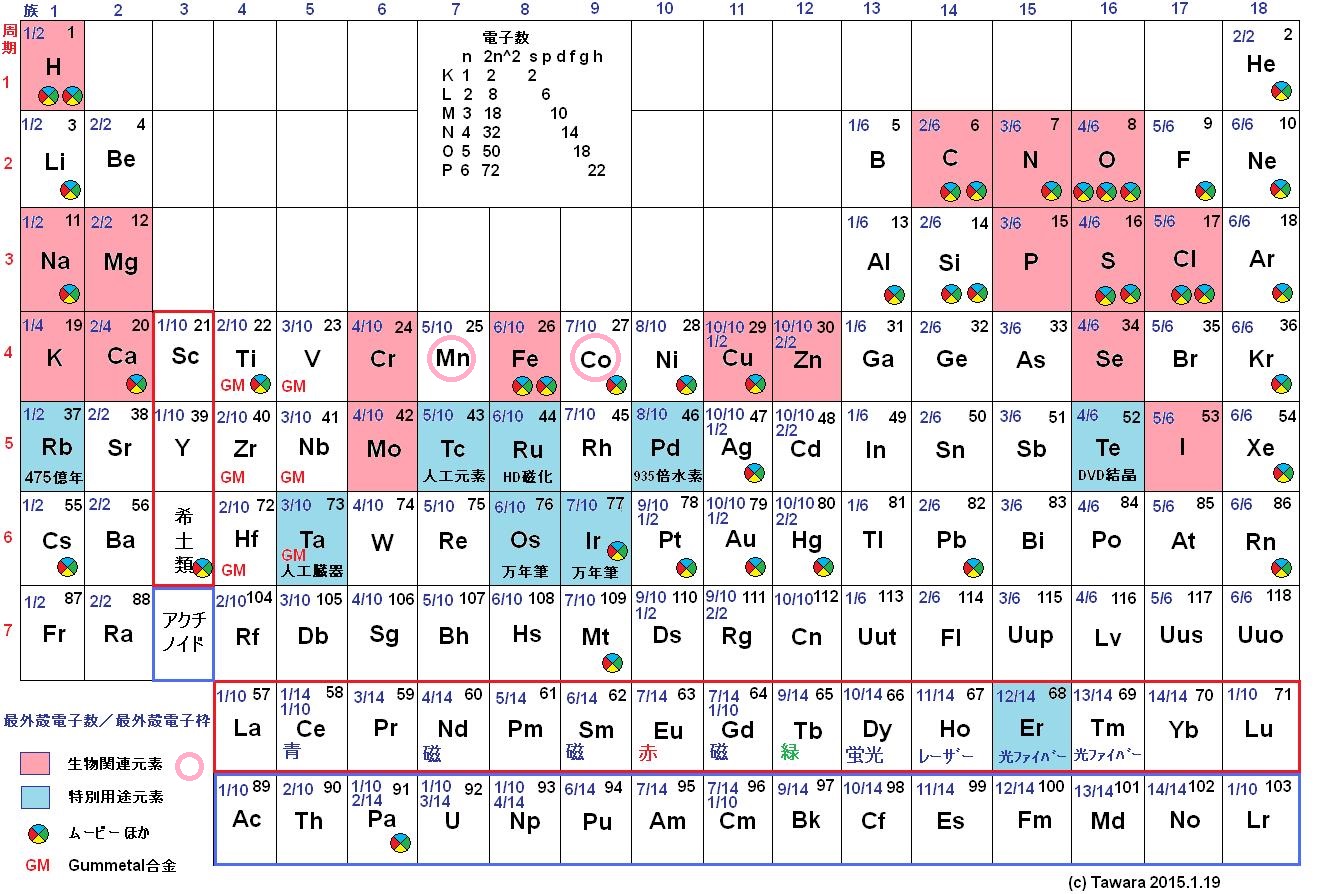

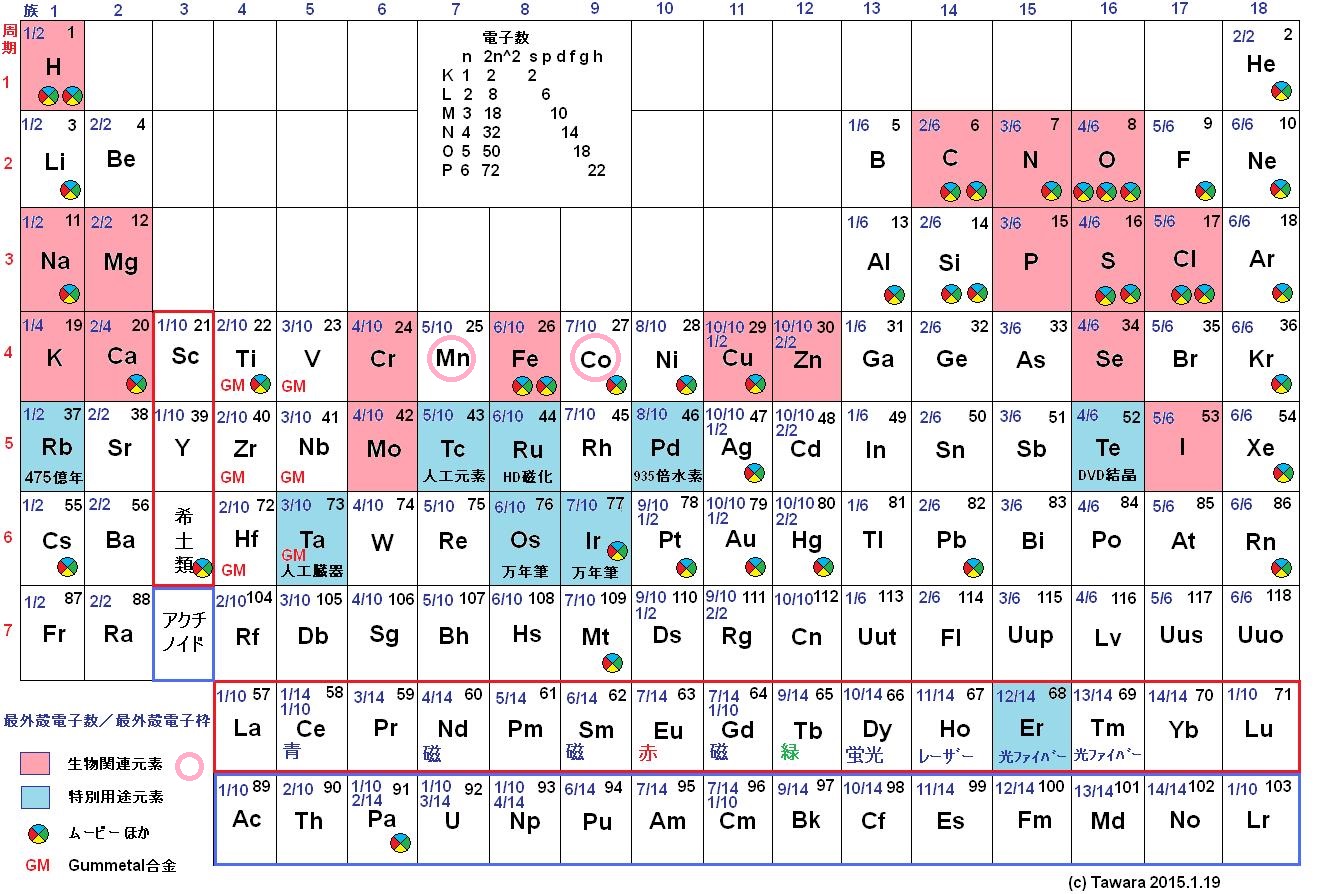

メンデレーエフの周期律表をこんな風に理解してみた。

最外殻電子数と最外殻電子枠を、電子配置を参考にして、例えば、1/10のように表現した。

そうすると、B C N O F Ne は 2p軌道が1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 と表されるが、Al Si P S Cl Arの3p軌道、及び Ga Ge As Se Br Krの4p軌道と

In Sn Sb Te I Xeの5p軌道と Tl Pb Bi Po At Rnの6p軌道と Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuoの7p軌道が同じであることがわかる。

同様に、Sc Ti V Cr Mn Te Co は 3d軌道が1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 と表され、Y Zr Nb Mo Tc Ru Rhの4d軌道と同じになる。

Ni Cu Zn は 3d軌道が8/10 10/10and4s軌道1/2 10/10and4s軌道2/2 となり、Pd Ag Cd は 10/10 10/10and1/2 10/10and2/2 となる。

確かに外殻電子の数によって、元素は似た性質をもつようだ。

生物の構成に必要な元素は、H C N O Na Mg P S Cl K Ca Cr Fe Cu Zn Se Mo I の18種類だが、恒星の中で作られるのが Fe までだから、最初の生物はFeまでの13種類で作られ、次の段階の生物で、Cu Zn Mo Iが取り込まれたのではないかと空想するのも楽しい。

元素のムービー:「提供:科学技術振興機構(JST) Copyright JST」

マウスポインターが指先の形に変わったところをクリック。