疎水性という説明をよく見る。

タンパク質のフォールディングは疎水性のアミノ酸同士が会合すること、とか、細胞膜は脂質の疎水性の部分同士がくっつき、親水性の部分が外側に出るなど。

疎水性を勉強する。

まずは、水の性質について。

引用:Wikipedia

水は化学的には化学式H2Oで表される、水素と酸素の化合物である。水分子の酸素原子と水素原子は共有結合で結びついており、その結合は水素原子と酸素原子から価電子を1つずつ供給されてできている。さらに酸素原子の最外殻には共有結合に使われていない孤立電子対が2つ存在する。水素と酸素の電気陰性度の違いから、O-H結合においては酸素原子側が電気的に負、水素原子側が正となり、局所的に電気双極子を作っている。分子全体でもH-O-H結合角が約104.45°と分子が曲がっていることから極性を持つ。以上の理由から水の比誘電率は 79.87 (20 ℃) と高い。このためイオン間の静電気力を弱め塩化ナトリウムなどのイオン結晶の結合格子を破壊して溶解させる、すぐれた溶媒として働く。複数の水分子の間では水素原子と酸素原子の間に水素結合を作る。水に限らず、最外殻に孤立電子対を持つ窒素や酸素やフッ素などの原子やイオン、あるいは電気陰性度が高い原子に結合している水素原子は水分子と水素結合を作ることができる。したがって水は、糖などイオン性ではない分子に対する溶解性も示す。一方、シクロヘキサンなどの炭化水素はイオン性でなく、水素結合も形成しないため、水には溶解せずに寄り集まって油滴を作る。このように水に溶けない疎水性の化合物同士が水の中で見かけ上親和性を示す現象を疎水効果と呼ぶ。

複数の水分子の間に水素結合が働くことで、クラスター状の高次構造(水クラスター)が生じる。水の高次構造は寿命がピコ秒からフェムト秒オーダーと非常に短く、一度形成してもすぐ別の高次構造に移り変わる。

水分子は水素イオン (H+) の供給源として酸としての性質を示す。水分子の酸素原子上に孤立電子対があることから、水は塩基、配位子としてもはたらく。水分子を配位子とする錯体は水和物、もしくはアクア錯体と呼ばれる。酸と塩基の定義のうち、アレニウスによる定義は水溶液中を前提にしたものである。

水は、使い捨てカイロでの鉄粉の酸化、6-ナイロンの合成など、化学反応の触媒としても用いられることがある。また、酸や塩基などを触媒としてエステルやアミドなどの加水分解や、アルケンへの付加反応(水和反応)の基質となる。

生化学反応でも水は頻繁に現れる。光合成では水が4電子酸化を受けて酸素となる。

なるほど。水分子は、電気双極子を作り、分子が曲がっていることから極性を持っている。イオン性でもなく水素結合もしない物質は水に溶解しないで寄り集まる。水素結合による水のネットワーク構造は極短時間に移り変わる。

あらためて疎水性について。

引用:Wikipedia

疎水性(そすいせい、形容詞:hydrophobic、名詞:hydrophobicity、本表記は疏水性)とは、水に対する親和性が低い、すなわち水に溶解しにくい、あるいは水と混ざりにくい物質または分子(の一部分)の性質のことである。

疎水性物質は一般に、電気的に中性の非極性物質であり、分子内に炭化水素基をもつ物質が代表的である。脂質や非極性有機溶媒との親和性を示す「親油性」(しんゆせい、lipophilic)も同義で用いられることが多いが、疎水性物質が全て親油性であるとは限らず、シリコーンやフルオロアルキル鎖を持つ化合物などの例外もある。

対義語は「親水性」(しんすいせい、hydrophilic)である。一般的に極性の高いまたは電荷を有する化合物は親水性を示す。これの例外としては「不溶性の塩」などがあげられる。

分子内にある疎水性、親水性の部分をそれぞれ「疎水性基」、「親水性基」という。また分子内に疎水性基と親水性基の両方を持つ物質は「両親媒性」(りょうしんばいせい、amphiphilic)であるといい、界面活性剤や極性脂質が代表的である。

疎水性の高い物質は体内に蓄積しやすく、環境中でも残留しやすい傾向がある。典型的な例としては有機塩素系殺虫剤DDTやPCBなどがある。

引用:Wikipedia

疎水効果(そすいこうか、hydrophobic effect)は、水などの極性溶媒中で非極性分子(あるいは非極性基)が溶媒と分離し凝集する性質のことである。疎水性相互作用は、疎水効果によって非極性分子間に働く引力的相互作用をあらわす。疎水効果は、タンパク質のフォールディング[1]、タンパク質・タンパク質相互作用、脂質二重膜の形成などの駆動力であると考えられている。

簡単に言えば、疎水性分子同士が水にはじかれ、集合する現象である。疎水結合とも呼ばれるが、疎水性分子間に結合が形成されるわけではなく、疎水性分子間に直接引力が働かなくても疎水効果は生じる。

原理

熱・統計力学的には、非極性分子が水中で孤立した状態(溶けた状態)にあるよりも、非極性分子同士が凝集した方が安定であるため、疎水効果が生じるといえる。疎水効果の大きさは、疎水分子が水中で孤立した状態から凝集した状態になるのに伴う自由エネルギー変化で評価される。

室温付近の温度で、非極性分子の凝集に伴う自由エネルギー変化は負である。自由エネルギー変化は熱力学関係式から、エンタルピー効果とエントロピー効果の和で表されるが、室温近傍で、エンタルピー変化はほぼ零、エントロピー変化は正であり、疎水効果はエントロピー駆動であるといわれる。また、温度が変化すると、エントロピーとエンタルピーはそれぞれ大きく変化するが、それらのほとんどは相殺して自由エネルギーの温度変化は小さい。

疎水性相互作用は、クーロン相互作用などの相互作用のような重ね合わせの原理がなりたたないことが知られている。すなわち、二体の相互作用だけでなく三体以上の相互作用がある。

疎水性分子が水に溶けると、疎水性分子の表面に接する水分子は、水素結合の切断によるエネルギー損失を最小にするために再配向する。このため、水分子のとりうる配置が制限され、エントロピー損失をもたらす。疎水性分子同士が会合することで、疎水性分子表面に接する水分子数を減らし、エントロピー損失を最小化することができる。

なお、溶媒分子間の相互作用に比べ、溶媒と溶質の間の相互作用が相対的に弱い場合には、溶媒が水でなくても同様の現象は生じる。このような現象を一般に疎溶媒効果、疎溶媒性相互作用と呼ぶ。

エンタルピー(英: enthalpy)とは、熱力学における示量性状態量のひとつである。熱含量(ねつがんりょう、英: heat content)とも[1]。エンタルピーはエネルギーの次元をもち、物質の発熱・吸熱挙動にかかわる状態量である。等圧条件下にある系が発熱して外部に熱を出すとエンタルピーが下がり、吸熱して外部より熱を受け取るとエンタルピーが上がる。

名称が似ているエントロピー(entropy)とは全く異なる物理量である。

エントロピー(英: entropy)は、熱力学および統計力学において定義される示量性の状態量である。熱力学において断熱条件下での不可逆性を表す指標として導入され、統計力学において系の微視的な「乱雑さ」[注 1]を表す物理量という意味付けがなされた。統計力学での結果から、系から得られる情報に関係があることが指摘され、情報理論にも応用されるようになった。物理学者のエドウィン・ジェインズ(英語版)のようにむしろ物理学におけるエントロピーを情報理論の一応用とみなすべきだと主張する者もいる。

エントロピーはエネルギーを温度で割った次元を持ち、SIにおける単位はジュール毎ケルビン(記号: J/K)である。エントロピーと同じ次元を持つ量として熱容量がある。エントロピーはサディ・カルノーにちなんで一般に記号 S を用いて表される。

引用:http://kusuri-yakugaku.com/pharmaceutical-field/chemistry/hydrophobic-interaction/

疎水性相互作用(疎水結合)とは、極性溶媒(水など)中の疎水性物質(炭化水素など)といった非極性物質が集合することである。

注意する点は、非極性の疎水性物質同士が引き合って生まれる相互作用ではないということである。例えば、水分子が網目状に水素結合をつくった結果、疎水性物質が集合するということである。

イメージとしては、水と油を混ぜても混ざらず、お互い水は水でかたまって、油は油でかたまるのを想像すればよい。

なるほど、水分子の網で囲むイメージか。

引用:http://www.seibutsushi.net/blog/2009/01/659.html

1.極性(きょくせい polarity)

極性とは分子内に存在する電気的な偏りのこと。(wikipedia)

分子には固有の形があります。この形によっても極性があるかないかが決まってきます。極性をもつ分子を極性分子、極性を持たない分子を無極性分子といいます。

同じ原子同士結合した水素や窒素は電気陰性度が同じなので無極性分子です。二酸化炭素は二重結合なのでまっすぐに結合します。単結合よりも二重結合のほうが強いからです。二酸化炭素の場合、電気陰性度の違いから酸素原子が−、炭素原子が+になりますが、−の2個の酸素原子の中心が+の炭素と一致するので無極性分子になります。メタンは正四面体の4つの頂点に水素原子、中心の炭素原子が配置されたものです。二酸化炭素と同じ理由でメタンも+の中心が−と一致するので無極性分子です。

塩化水素は違う原子が結合したものなので電気陰性度の差から極性を生じます。水は単結合なのでくの字型に折れた折れ線形をしています。この場合、分子の上のほうと下のほうで電気のかたよりが生じます。アンモニアも分子の上のほうと下のほうで電気のかたよりが生じるので極性分子になります。

要は、分子をどこからみても同じ形になっているものは無極性分子、上下に違いがある分子が極性分子です。

2.電荷

電荷とは電子や陽子などが持っている電気の量。正や負の電荷があります。

イオンを表わすMg2+やOH-などはそれぞれ+2eや-eだけ帯電していることを示します。GTP、GDPなどのヌクレオチドも電荷を帯びています。1.の極性を持つ分子が、必ずしも電荷を帯びているとは限りません。分子として電気的に中性であれば電荷を帯びず、+と−が偏在していれば極性をもちます。

3.水に溶けるとは

水分子にも極性があり、電荷や極性をもつ分子とくっつきやすい性質を持っている。

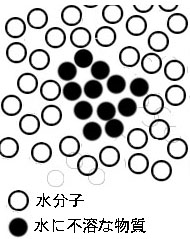

電荷、極性があるものは何故水に溶けるのか?理解を簡単にするために、まずは水に溶けない物の場合を説明する。先述のように水自体は分子の形状のゆがみから極性をもつ。水のような極性溶媒中では、極性を持たない溶質、非極性物質は極性溶媒の電荷からの反発を受けるので、散らばって存在するよりは、自らが固まりあって水との接触面を最小にしようとする。従ってこのような物質は水に拡散できず、溶けない。

逆に極性、電荷を持つ物質はストレス無く極性を持った水の中に分散できる。だから水に溶けるのである。

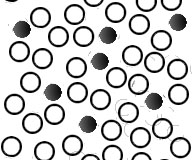

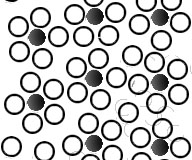

イオン性の物の場合は本来有るべき水分子と入れ替わる置換型の溶解、しょ糖のような分子性物質は水のクラスターの間隙に入り込んでいく侵入型の溶解をする。前者ではクラスターを形成する水分子群の中の一部と置き換わる訳であり、後者の場合はクラスターの中のすきま若しくはクラスター間の間隙に収まってしまう。

左:置換型、右:侵入型

アミノ酸も親水性と疎水性に分かれていますが、極性や電荷を持つか否かで分類されます。

極性や電荷は親水性だけでなく、GTPがタンパク質にはまり込むなどの引力や斥力として作用したり、電荷を帯びることで電気的エネルギーや磁力を生じさせ代謝や情報伝達などに深い関係を持っています。